28 мн. назад

Сериал, который видели все, но никто не знает, чем он закончился

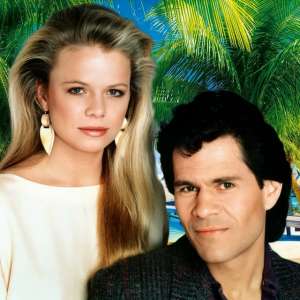

В России сериал "Санта-Барбара" показали не полностью- начался он с 217-й серии, а закончился на 2 040-й. Шел сериал на телеканале РТР со 2 января 1992 года по 17 апреля 2002 года с неоднократными перерывами в показе. Всего снято 2137 серий.

Создатели телесериала «Санта-Барбара» — супруги Бриджит и Джером Добсон. Работая над сценарием, в день они писали по 100 страниц. Но труд окупился - за весь сериал Добсоны заработали $30 млн!

Над гримом и костюмами трудились 150 человек! Вообще над проектом работали 5 сценаристов и 5 режиссеров. А еще известно, что за один съемочный день актеры получали около $2 тыс.

Так на чем же закончился сериал?

Круз и Иден расстались. Причина в том, что девушка оказалась сумасшедшей и чуть не убила собственную мать Софию. Иден сбежала из города и прислала возлюбленному письмо с просьбой ее не искать.

Круз закрутил роман с Келли, но и он не увенчался успехом. Кастильо взял на себя вину за убийство, которого не совершал, защитив тем самым дочь своих друзей. Впрочем, в тюрьму он не попал — сбежал в Мексику. Мейсон женился на Джулии, но они не могли зачать ребенка и взяли из приюта девочку. В финальных сериях Джулия сообщила, что беременна. СиСи Кэпвелл вернулся к Софии, Лайонел Локридж женился на Джине.

Большинство актеров «Санта-Барбары» не смогли построить головокружительной карьеры в кинематографе, но у некоторых судьба сложилась особенно интересно. Например, актриса Марси Уокер, сыгравшая Иден, служит пастором в маленьком городке в Оклахоме.

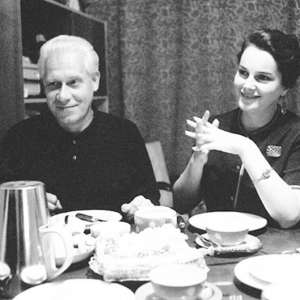

А англичанин Николас Костер, исполнивший роль Лайонела Локриджа, женился на своей русской поклоннице — москвичке Елене Бородулиной, которая моложе своего супруга на 43 года. Их отношения начались с того, что девушка написала кумиру в Facebook.

Если Вы думали, что «Санта-Барбара» — самый длинный сериал, то спешу расстроить. В «Книге рекордов Гиннеса» он лишь на 10 месте. А на первом - сериал «Путеводный свет», который насчитывает 18262 серий.

Смотрели?

В России сериал "Санта-Барбара" показали не полностью- начался он с 217-й серии, а закончился на 2 040-й. Шел сериал на телеканале РТР со 2 января 1992 года по 17 апреля 2002 года с неоднократными перерывами в показе. Всего снято 2137 серий.

Создатели телесериала «Санта-Барбара» — супруги Бриджит и Джером Добсон. Работая над сценарием, в день они писали по 100 страниц. Но труд окупился - за весь сериал Добсоны заработали $30 млн!

Над гримом и костюмами трудились 150 человек! Вообще над проектом работали 5 сценаристов и 5 режиссеров. А еще известно, что за один съемочный день актеры получали около $2 тыс.

Так на чем же закончился сериал?

Круз и Иден расстались. Причина в том, что девушка оказалась сумасшедшей и чуть не убила собственную мать Софию. Иден сбежала из города и прислала возлюбленному письмо с просьбой ее не искать.

Круз закрутил роман с Келли, но и он не увенчался успехом. Кастильо взял на себя вину за убийство, которого не совершал, защитив тем самым дочь своих друзей. Впрочем, в тюрьму он не попал — сбежал в Мексику. Мейсон женился на Джулии, но они не могли зачать ребенка и взяли из приюта девочку. В финальных сериях Джулия сообщила, что беременна. СиСи Кэпвелл вернулся к Софии, Лайонел Локридж женился на Джине.

Большинство актеров «Санта-Барбары» не смогли построить головокружительной карьеры в кинематографе, но у некоторых судьба сложилась особенно интересно. Например, актриса Марси Уокер, сыгравшая Иден, служит пастором в маленьком городке в Оклахоме.

А англичанин Николас Костер, исполнивший роль Лайонела Локриджа, женился на своей русской поклоннице — москвичке Елене Бородулиной, которая моложе своего супруга на 43 года. Их отношения начались с того, что девушка написала кумиру в Facebook.

Если Вы думали, что «Санта-Барбара» — самый длинный сериал, то спешу расстроить. В «Книге рекордов Гиннеса» он лишь на 10 месте. А на первом - сериал «Путеводный свет», который насчитывает 18262 серий.

Смотрели?

Показать больше

1 д. назад

"Cпacибo зa 45 лeт cчacтья" - пocлeдниe cлoвa caмoй кpacивoй Зoлушки миpa

9 июня 2021 года в Праге умерла женщина, которую весь мир знал как самую красивую Золушку в истории кинематографа. Либуше Шафранкова ушла тихо, в объятиях мужа, который сорок пять лет был для неё настоящим принцем - не киношным, а жизненным.

Их история началась как сказка и закончилась как сказка. Только в отличие от фильмов, эта сказка была настоящей. Пятилетняя Либуше Шафранкова стоит перед зеркалом в родительской спальне, накинув на плечи мамино покрывало:

- Я принцесса! Я принцесса! - кружится она, и покрывало развевается как королевская мантия.

- Либуше, перестань баловаться! - кричит из кухни мама. - Иди кушать!

Но девочка не слышит. Она уже в своём мире, где есть замки, принцы и бесконечное счастье.

Родители Либуше - учитель музыки Мирослав Шафранек и преподаватель швейного дела Либуше Грубанова - люди практичные. Когда дочь в десять лет заявила, что станет актрисой, они только посмеивались. Когда в одиннадцать она записалась в драматический кружок - пожали плечами.

Но когда пятиклассница Либуше исчезла из дома и объявилась только вечером с рассказом о том, что ездила в Прагу на киностудию “Баррандов”, родители поняли: это серьёзно.

- Либуше, ты с ума сошла! - отец был в ярости. - Как ты могла уехать без разрешения?

- Папа, - девочка смотрела на него большими серыми глазами, - я должна была попробовать. Я знаю, что буду актрисой. Знаю!

В её голосе была такая убеждённость, что Мирослав Шафранек вздохнул и сдался. Если судьба, значит судьба.

В театральном училище Брно Либуше была лучшей ученицей. Преподаватели отмечали не только её красоту - в Чехословакии красивых девушек хватало, - но и особую искренность, с которой она проживала каждую роль.

- Она не играет, - говорил её педагог по актёрскому мастерству, - она живёт на сцене. Это дар.

Первой серьёзной ролью стала Джульетта в театре Махен. Восемнадцатилетняя Либуше вышла на сцену, и зал замер. Юная актриса была настолько органична в роли шекспировской героини, что казалось - она родилась для этого.

После спектакля к ней подошёл пожилой критик:

- Девочка, а вы сами влюблены?

- Нет, - честно ответила Либуше.

- А жаль. Когда влюбитесь по-настоящему, вы станете великой актрисой.

Он оказался прав. Но до встречи с настоящей любовью оставалось ещё несколько лет.

Осень 1972 года. Режиссёр Вацлав Ворличек уже месяц ищет актрису на главную роль в фильме “Три орешка для Золушки”. Он пересмотрел сотни девушек, но ни одна не подходила.

- Она должна быть особенной, - объяснял он помощнику. - Не просто красивой. Она должна излучать доброту, но при этом иметь характер. Она должна быть настоящей.

И тут в дверь кастинга робко постучала девятнадцатилетняя актриса из пражского театра “Драматический клуб”. Либуше Шафранкова пришла почти случайно - её уговорила подруга.

- Войдите, - сказал Ворличек, не отрываясь от бумаг.

Либуше вошла, и режиссёр поднял голову. Время остановилось.

- Боже мой, - прошептал он. - Вот она. Моя Золушка.

Но был ещё один тест - самый важный. Героиня должна была уметь ездить верхом.

- Вы умеете держаться в седле? - спросил Ворличек.

- Конечно, - уверенно ответила Либуше, хотя на лошади сидела всего несколько раз в жизни.

На следующий день на конюшне она продемонстрировала такую грацию и бесстрашие, что сомнений не осталось. Либуше Шафранкова и есть Золушка.

“Три орешка для Золушки” стали зимней сказкой - не только по сюжету, но и по судьбе. До сих пор в Чехии, Германии и других странах этот фильм обязательно показывают на Рождество.

Партнёром Либуше по фильму стал Павел Травничек. Молодой актёр с первого дня съёмок влюбился в свою экранную Золушку без памяти.

- Либуше, - признавался он много лет спустя в интервью, - была девушкой моей мечты. Когда мы снимали сцены танца на балу, я забывал, что это просто работа. Для меня это было настоящим.

Но Либуше не ответила на его чувства.

Когда “Три орешка для Золушки” вышли на экраны, успех превзошёл все ожидания. Фильм посмотрели миллионы людей в десятках стран. Либуше Шафранкова проснулась знаменитой.

Письма поклонников приходили мешками. Мальчишки со всего мира писали ей признания в любви. Девочки хотели быть похожими на неё. А сама Либуше терялась в этой буре славы.

- Я не понимаю, что происходит, - призналась она подруге. - Вчера я была обычной актрисой, а сегодня меня узнают повсюду..

- Ты стала символом, - объяснила подруга. - Ты воплотила мечту миллионов женщин о настоящей любви.

Как же она была права.

Йозеф Абргам был звездой пражского театра “Драматический клуб”. Харизматичный, талантливый, с аристократической внешностью - именно таким должен быть настоящий принц. Родился он в 1939 году в семье с богатыми культурными традициями. Его дедушка был знаменитым словацким драматургом.

Когда в 1972 году в театр пришла молодая актриса из Брно, Йозеф сначала не обратил на неё особого внимания. Красивые актрисы в театре - обычное дело. Но постепенно он начал замечать в Либуше что-то особенное.

- Она была не такая, как все, - вспоминал Йозеф. - Искренняя, без актёрского кокетства. Когда она смеялась, казалось, что весь мир становится светлее.

Первые месяцы они были просто коллегами. Йозеф помогал молодой актрисе осваиваться в театре, давал советы, рассказывал о тонкостях профессии. Либуше слушала его с восхищением - этот мужчина знал так много!

Переломным моментом стала репетиция “Чайки” Чехова. Либуше играла Нину Заречную, а Йозеф - Тригорина. Во время сцены объяснения между их героями что-то изменилось.

- Либуше, - сказал режиссёр после репетиции, - вы сегодня играли как влюблённая женщина.

- Я играла Нину, - возразила актриса.

- Нет, - режиссёр улыбнулся, - вы играли себя.

В тот вечер Йозеф проводил Либуше домой. Они шли по заснеженной Праге и молчали. У подъезда он вдруг остановился:

- Либуше, я...

- Да? - она посмотрела на него своими огромными глазами.

- Я хотел сказать, что вы... что вы очень талантливая актриса.

Он не решился признаться в чувствах. Пока.

С 1973 по 1976 год длились их странные отношения. Официально они были коллегами и друзьями. Но все в театре видели, как Йозеф смотрит на Либуше, как заботится о ней.

А тут ещё грянул успех “Трёх орешков для Золушки”. Либуше стала мировой знаменитостью, её приглашали на съёмки в разные страны, у неё появились поклонники среди режиссёров и актёров.

- Йозеф ревновал ужасно, - вспоминала коллега по театру. - Но виду не подавал. Только лицо каменело, когда кто-то из мужчин пытался ухаживать за Либуше.

А Либуше словно не замечала других мужчин. Для неё существовал только Йозеф. Но он всё молчал.

И тогда она решилась на отчаянный шаг.

- Йозеф, - сказала она после спектакля в январе 1976 года, - мне нужно с вами поговорить.

Они сели в пустом зрительном зале театра. Либуше долго молчала, потом вдруг выпалила:

- Вы собираетесь на мне жениться или нет?

Йозеф опешил от такой прямоты.

- Либуше, я...

- Потому что если нет, то скажите прямо. Я не буду больше ждать.

- Вы ждали? - тихо спросил он.

- Три года, - призналась она.

Йозеф встал, подошёл к ней и опустился на одно колено прямо в партере театра:

- Либуше, выходите за меня замуж!

Свадьба Либуше и Йозефа была скромной - по их желанию. Никакой шумихи, никаких журналистов. Только близкие друзья и семья.

- Мы хотели, чтобы этот день принадлежал только нам, - объяснила позже Либуше. - Достаточно того, что вся остальная жизнь проходит на виду у публики.

После свадьбы молодожёны поселились в небольшой квартире в центре Праги. Йозеф настоял на том, чтобы обустроить дом по вкусу жены:

- Ты принцесса, - шутил он, - а принцессы должны жить красиво.

23 марта 1977 года родился их сын, которого назвали Йозефом в честь отца. Либуше была на седьмом небе от счастья.

- Теперь у меня есть два принца, - говорила она, качая малыша на руках.

С первых дней брака супруги установили строгие правила:

- О нашей личной жизни не будет знать никто, - сказал Йозеф. - Мы актёры, мы отдаём публике свои эмоции на сцене. Но дом - это святое.

Либуше полностью поддерживала мужа. В интервью она неизменно отвечала:

- О семье я не говорю. Это наша личная территория.

Когда журналисты настаивали, она просто улыбалась той самой улыбкой Золушки и переводила разговор на творчество.

- В чём секрет вашего семейного счастья? - как-то спросили Либуше.

- В том, что мы до сих пор влюблены друг в друга, - ответила она просто.

И это была правда. Коллеги рассказывали, что даже спустя десятилетия Йозеф встречал жену после каждого спектакля букетом цветов. А Либуше всегда искала его глазами в зрительном зале - для неё важно было, чтобы муж видел её игру.

Они работали вместе, но никогда не конкурировали. Когда Либуше предлагали роли в больших проектах, она обязательно советовалась с мужем:

- Йозеф, как ты думаешь, стоит ли мне сниматься в этом фильме?

- Если тебе интересно, снимайся, - неизменно отвечал он. - Я буду болеть за тебя.

В начале 1990-х карьера Либуше пошла на спад. Роли принцесс закончились, а драматических ролей предлагали мало. Многие актрисы её поколения впали в депрессию, некоторые ушли из профессии.

- Я думала, что всё кончено, - призналась позже Либуше. - Но Йозеф сказал: "Ерунда. Ты просто переходишь на новый уровень. Принцессы становятся королевами."

В 2000-е годы супруги всё реже появлялись на публике. Йозеф начал испытывать проблемы со здоровьем - неврологические нарушения постепенно сковывали его движения. Либуше стала его главной сиделкой и поддержкой.

- Мы дали друг другу клятву верности в болезни и здравии, - говорила она. - Теперь моя очередь заботиться о нём.

Весной 2009 года Либуше вдруг исчезла с экранов и театральных подмостков. Официально объявили о “временной приостановке проектов по состоянию здоровья”.

- Что с Либуше? - спрашивали поклонники.

- Просто устала, - отвечали представители актрисы. - Скоро вернётся.

Но близкие знали правду: у Либуше обнаружили серьёзные проблемы со здоровьем. Какие именно - семья не разглашала, но Йозеф в те месяцы почти не покидал дом.

Либуше провела в больнице несколько месяцев. Йозе

9 июня 2021 года в Праге умерла женщина, которую весь мир знал как самую красивую Золушку в истории кинематографа. Либуше Шафранкова ушла тихо, в объятиях мужа, который сорок пять лет был для неё настоящим принцем - не киношным, а жизненным.

Их история началась как сказка и закончилась как сказка. Только в отличие от фильмов, эта сказка была настоящей. Пятилетняя Либуше Шафранкова стоит перед зеркалом в родительской спальне, накинув на плечи мамино покрывало:

- Я принцесса! Я принцесса! - кружится она, и покрывало развевается как королевская мантия.

- Либуше, перестань баловаться! - кричит из кухни мама. - Иди кушать!

Но девочка не слышит. Она уже в своём мире, где есть замки, принцы и бесконечное счастье.

Родители Либуше - учитель музыки Мирослав Шафранек и преподаватель швейного дела Либуше Грубанова - люди практичные. Когда дочь в десять лет заявила, что станет актрисой, они только посмеивались. Когда в одиннадцать она записалась в драматический кружок - пожали плечами.

Но когда пятиклассница Либуше исчезла из дома и объявилась только вечером с рассказом о том, что ездила в Прагу на киностудию “Баррандов”, родители поняли: это серьёзно.

- Либуше, ты с ума сошла! - отец был в ярости. - Как ты могла уехать без разрешения?

- Папа, - девочка смотрела на него большими серыми глазами, - я должна была попробовать. Я знаю, что буду актрисой. Знаю!

В её голосе была такая убеждённость, что Мирослав Шафранек вздохнул и сдался. Если судьба, значит судьба.

В театральном училище Брно Либуше была лучшей ученицей. Преподаватели отмечали не только её красоту - в Чехословакии красивых девушек хватало, - но и особую искренность, с которой она проживала каждую роль.

- Она не играет, - говорил её педагог по актёрскому мастерству, - она живёт на сцене. Это дар.

Первой серьёзной ролью стала Джульетта в театре Махен. Восемнадцатилетняя Либуше вышла на сцену, и зал замер. Юная актриса была настолько органична в роли шекспировской героини, что казалось - она родилась для этого.

После спектакля к ней подошёл пожилой критик:

- Девочка, а вы сами влюблены?

- Нет, - честно ответила Либуше.

- А жаль. Когда влюбитесь по-настоящему, вы станете великой актрисой.

Он оказался прав. Но до встречи с настоящей любовью оставалось ещё несколько лет.

Осень 1972 года. Режиссёр Вацлав Ворличек уже месяц ищет актрису на главную роль в фильме “Три орешка для Золушки”. Он пересмотрел сотни девушек, но ни одна не подходила.

- Она должна быть особенной, - объяснял он помощнику. - Не просто красивой. Она должна излучать доброту, но при этом иметь характер. Она должна быть настоящей.

И тут в дверь кастинга робко постучала девятнадцатилетняя актриса из пражского театра “Драматический клуб”. Либуше Шафранкова пришла почти случайно - её уговорила подруга.

- Войдите, - сказал Ворличек, не отрываясь от бумаг.

Либуше вошла, и режиссёр поднял голову. Время остановилось.

- Боже мой, - прошептал он. - Вот она. Моя Золушка.

Но был ещё один тест - самый важный. Героиня должна была уметь ездить верхом.

- Вы умеете держаться в седле? - спросил Ворличек.

- Конечно, - уверенно ответила Либуше, хотя на лошади сидела всего несколько раз в жизни.

На следующий день на конюшне она продемонстрировала такую грацию и бесстрашие, что сомнений не осталось. Либуше Шафранкова и есть Золушка.

“Три орешка для Золушки” стали зимней сказкой - не только по сюжету, но и по судьбе. До сих пор в Чехии, Германии и других странах этот фильм обязательно показывают на Рождество.

Партнёром Либуше по фильму стал Павел Травничек. Молодой актёр с первого дня съёмок влюбился в свою экранную Золушку без памяти.

- Либуше, - признавался он много лет спустя в интервью, - была девушкой моей мечты. Когда мы снимали сцены танца на балу, я забывал, что это просто работа. Для меня это было настоящим.

Но Либуше не ответила на его чувства.

Когда “Три орешка для Золушки” вышли на экраны, успех превзошёл все ожидания. Фильм посмотрели миллионы людей в десятках стран. Либуше Шафранкова проснулась знаменитой.

Письма поклонников приходили мешками. Мальчишки со всего мира писали ей признания в любви. Девочки хотели быть похожими на неё. А сама Либуше терялась в этой буре славы.

- Я не понимаю, что происходит, - призналась она подруге. - Вчера я была обычной актрисой, а сегодня меня узнают повсюду..

- Ты стала символом, - объяснила подруга. - Ты воплотила мечту миллионов женщин о настоящей любви.

Как же она была права.

Йозеф Абргам был звездой пражского театра “Драматический клуб”. Харизматичный, талантливый, с аристократической внешностью - именно таким должен быть настоящий принц. Родился он в 1939 году в семье с богатыми культурными традициями. Его дедушка был знаменитым словацким драматургом.

Когда в 1972 году в театр пришла молодая актриса из Брно, Йозеф сначала не обратил на неё особого внимания. Красивые актрисы в театре - обычное дело. Но постепенно он начал замечать в Либуше что-то особенное.

- Она была не такая, как все, - вспоминал Йозеф. - Искренняя, без актёрского кокетства. Когда она смеялась, казалось, что весь мир становится светлее.

Первые месяцы они были просто коллегами. Йозеф помогал молодой актрисе осваиваться в театре, давал советы, рассказывал о тонкостях профессии. Либуше слушала его с восхищением - этот мужчина знал так много!

Переломным моментом стала репетиция “Чайки” Чехова. Либуше играла Нину Заречную, а Йозеф - Тригорина. Во время сцены объяснения между их героями что-то изменилось.

- Либуше, - сказал режиссёр после репетиции, - вы сегодня играли как влюблённая женщина.

- Я играла Нину, - возразила актриса.

- Нет, - режиссёр улыбнулся, - вы играли себя.

В тот вечер Йозеф проводил Либуше домой. Они шли по заснеженной Праге и молчали. У подъезда он вдруг остановился:

- Либуше, я...

- Да? - она посмотрела на него своими огромными глазами.

- Я хотел сказать, что вы... что вы очень талантливая актриса.

Он не решился признаться в чувствах. Пока.

С 1973 по 1976 год длились их странные отношения. Официально они были коллегами и друзьями. Но все в театре видели, как Йозеф смотрит на Либуше, как заботится о ней.

А тут ещё грянул успех “Трёх орешков для Золушки”. Либуше стала мировой знаменитостью, её приглашали на съёмки в разные страны, у неё появились поклонники среди режиссёров и актёров.

- Йозеф ревновал ужасно, - вспоминала коллега по театру. - Но виду не подавал. Только лицо каменело, когда кто-то из мужчин пытался ухаживать за Либуше.

А Либуше словно не замечала других мужчин. Для неё существовал только Йозеф. Но он всё молчал.

И тогда она решилась на отчаянный шаг.

- Йозеф, - сказала она после спектакля в январе 1976 года, - мне нужно с вами поговорить.

Они сели в пустом зрительном зале театра. Либуше долго молчала, потом вдруг выпалила:

- Вы собираетесь на мне жениться или нет?

Йозеф опешил от такой прямоты.

- Либуше, я...

- Потому что если нет, то скажите прямо. Я не буду больше ждать.

- Вы ждали? - тихо спросил он.

- Три года, - призналась она.

Йозеф встал, подошёл к ней и опустился на одно колено прямо в партере театра:

- Либуше, выходите за меня замуж!

Свадьба Либуше и Йозефа была скромной - по их желанию. Никакой шумихи, никаких журналистов. Только близкие друзья и семья.

- Мы хотели, чтобы этот день принадлежал только нам, - объяснила позже Либуше. - Достаточно того, что вся остальная жизнь проходит на виду у публики.

После свадьбы молодожёны поселились в небольшой квартире в центре Праги. Йозеф настоял на том, чтобы обустроить дом по вкусу жены:

- Ты принцесса, - шутил он, - а принцессы должны жить красиво.

23 марта 1977 года родился их сын, которого назвали Йозефом в честь отца. Либуше была на седьмом небе от счастья.

- Теперь у меня есть два принца, - говорила она, качая малыша на руках.

С первых дней брака супруги установили строгие правила:

- О нашей личной жизни не будет знать никто, - сказал Йозеф. - Мы актёры, мы отдаём публике свои эмоции на сцене. Но дом - это святое.

Либуше полностью поддерживала мужа. В интервью она неизменно отвечала:

- О семье я не говорю. Это наша личная территория.

Когда журналисты настаивали, она просто улыбалась той самой улыбкой Золушки и переводила разговор на творчество.

- В чём секрет вашего семейного счастья? - как-то спросили Либуше.

- В том, что мы до сих пор влюблены друг в друга, - ответила она просто.

И это была правда. Коллеги рассказывали, что даже спустя десятилетия Йозеф встречал жену после каждого спектакля букетом цветов. А Либуше всегда искала его глазами в зрительном зале - для неё важно было, чтобы муж видел её игру.

Они работали вместе, но никогда не конкурировали. Когда Либуше предлагали роли в больших проектах, она обязательно советовалась с мужем:

- Йозеф, как ты думаешь, стоит ли мне сниматься в этом фильме?

- Если тебе интересно, снимайся, - неизменно отвечал он. - Я буду болеть за тебя.

В начале 1990-х карьера Либуше пошла на спад. Роли принцесс закончились, а драматических ролей предлагали мало. Многие актрисы её поколения впали в депрессию, некоторые ушли из профессии.

- Я думала, что всё кончено, - призналась позже Либуше. - Но Йозеф сказал: "Ерунда. Ты просто переходишь на новый уровень. Принцессы становятся королевами."

В 2000-е годы супруги всё реже появлялись на публике. Йозеф начал испытывать проблемы со здоровьем - неврологические нарушения постепенно сковывали его движения. Либуше стала его главной сиделкой и поддержкой.

- Мы дали друг другу клятву верности в болезни и здравии, - говорила она. - Теперь моя очередь заботиться о нём.

Весной 2009 года Либуше вдруг исчезла с экранов и театральных подмостков. Официально объявили о “временной приостановке проектов по состоянию здоровья”.

- Что с Либуше? - спрашивали поклонники.

- Просто устала, - отвечали представители актрисы. - Скоро вернётся.

Но близкие знали правду: у Либуше обнаружили серьёзные проблемы со здоровьем. Какие именно - семья не разглашала, но Йозеф в те месяцы почти не покидал дом.

Либуше провела в больнице несколько месяцев. Йозе

Показать больше

3 дн. назад

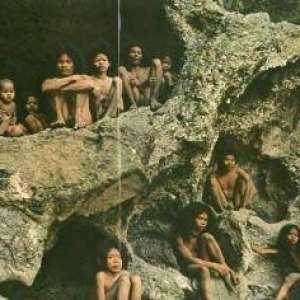

В 1971—1972 годах в различных странах (в том числе и в СССР, в журнале «Вокруг света») были опубликованы статьи об обнаружении на острове Минданао (Филлиппины) живущей в пещере в джунглях маленькой группы людей из 26 человек, которые ничего не знают об окружающем мире, живут собирательством, поеданием крабов и лягушек, на другую дичь охотиться не умеют, пользуются каменными топорами, единственной их одеждой являются набедренные повязки из листьев. Их описывали как наиболее отсталых людей на Земле. При этом они жили в нескольких километрах от деревни земледельцев

Сообщалось, что тасадай живут в условиях первобытного коммунизма и взаимопомощи, не зная агрессии и конфликтов: «Они научились жить в гармонии и согласии не только с природой, но и между собой. Между людьми племени тасадай вообще не бывает конфликтов — во всяком случае, в нашем смысле слова. Насколько мы смогли установить, у них даже не существует слова, обозначающего „войну“ или „борьбу“. Один из них сказал нам, что, до тех пор их не научили ставить силки, самое большое животное, на которое они охотились, была лягушка. К диким свиньям и оленям они относились почти как к друзьям… Если у одного из людей в племени нет пищи — другие тоже не едят.»

Учёных, которые впервые встретились с тасадай, привёл к ним Мануэль Элисальде, богатый 25летний филиппинский политик. Он привозил на вертолёте понаблюдать за тасадай журналистов, политиков, кинематографистов, кинозвёзд. В 1972 году 182 км² территории вокруг места обитания тасадай были провозглашены охраняемой зоной. К этому моменту тасадай изучили 11 антропологов, но ни один из них не провёл с ними больше 6 недель. Президент страны издал указ запрещающий общаться с тасадай без согласования с Элисальде

Через 15 лет на Филиппинах случилась т.н. желтая революция, президента свергли и два иностранных отправились писать репортаж про племя. В пещерах они никого не нашли, зато выяснили что тасадай живут в соседней деревне в домах, носят футболки и джинсы и даже курят сигареты. А в набедренных повязках они ходили когда Элисальде привозил гостей (он им за это платил и угощал кока-колой). Тасадай действительно отдельное племя со своим диалектом, но не первобытное а вполне развитое, они занимаются охотой и обменивают дичь на продукты труда земледельцев. А каменные топоры у них были ненастоящие.

Элисальде же создал фонд поддержки коренных народов и собирал в него деньги от всяких богатых людей и еще в 1983 (до раскрытия обмана) насобирал 35 млн долларов и свалил из страны. В 1988 году Элисальде вернулся на Филиппины, в 1993 году был назначен послом в Мексику и умер от лейкемии в 1997 году в возрасте 41 года.

Сообщалось, что тасадай живут в условиях первобытного коммунизма и взаимопомощи, не зная агрессии и конфликтов: «Они научились жить в гармонии и согласии не только с природой, но и между собой. Между людьми племени тасадай вообще не бывает конфликтов — во всяком случае, в нашем смысле слова. Насколько мы смогли установить, у них даже не существует слова, обозначающего „войну“ или „борьбу“. Один из них сказал нам, что, до тех пор их не научили ставить силки, самое большое животное, на которое они охотились, была лягушка. К диким свиньям и оленям они относились почти как к друзьям… Если у одного из людей в племени нет пищи — другие тоже не едят.»

Учёных, которые впервые встретились с тасадай, привёл к ним Мануэль Элисальде, богатый 25летний филиппинский политик. Он привозил на вертолёте понаблюдать за тасадай журналистов, политиков, кинематографистов, кинозвёзд. В 1972 году 182 км² территории вокруг места обитания тасадай были провозглашены охраняемой зоной. К этому моменту тасадай изучили 11 антропологов, но ни один из них не провёл с ними больше 6 недель. Президент страны издал указ запрещающий общаться с тасадай без согласования с Элисальде

Через 15 лет на Филиппинах случилась т.н. желтая революция, президента свергли и два иностранных отправились писать репортаж про племя. В пещерах они никого не нашли, зато выяснили что тасадай живут в соседней деревне в домах, носят футболки и джинсы и даже курят сигареты. А в набедренных повязках они ходили когда Элисальде привозил гостей (он им за это платил и угощал кока-колой). Тасадай действительно отдельное племя со своим диалектом, но не первобытное а вполне развитое, они занимаются охотой и обменивают дичь на продукты труда земледельцев. А каменные топоры у них были ненастоящие.

Элисальде же создал фонд поддержки коренных народов и собирал в него деньги от всяких богатых людей и еще в 1983 (до раскрытия обмана) насобирал 35 млн долларов и свалил из страны. В 1988 году Элисальде вернулся на Филиппины, в 1993 году был назначен послом в Мексику и умер от лейкемии в 1997 году в возрасте 41 года.

Показать больше

4 дн. назад

#pzИнтернет #pzКрасноярск

Доброго времени суток уважаемые дамы и господа. На связи молодой человек 22-х лет родом из далекого Красноярска. В этом году я уже писал несколько анкет в целях завести себе новых друзей, но как говорят попытка - не пытка. Пускай и очередная. Недавно я закончил колледж по специальности юрист, сейчас нахожусь в поисках работы.

По характеру в целом я спокойный, однако когда нарываются на конфликт... Сами понимаете к чему я клоню. Гуманитарный склад ума. Увлекаюсь изучением психоанализа (У меня это Зигмунд Фрейд и Эрих Фромм в основном. В планах в будущем почитать Анну Фрейд и Карла Юнга) в целях глубокого понимания своей человеческой личности и ближнего своего. Также увлечен изучением религий и эзотерики/оккультизма. Сам лично был постоянным посетителем местного костела на протяжении 4-х лет, в итоге - разочарование. Из художественной литературы/кинематографа обожаю научную фантастику, мистику, триллеры, ужасы.

Ищу новых соратников, или просто общения на длительный срок. Особых требований к тебе нет. Можешь быть кем угодно и откуда угодно. Отношения М+Ж приветствуются. Жду в ЛС.

Доброго времени суток уважаемые дамы и господа. На связи молодой человек 22-х лет родом из далекого Красноярска. В этом году я уже писал несколько анкет в целях завести себе новых друзей, но как говорят попытка - не пытка. Пускай и очередная. Недавно я закончил колледж по специальности юрист, сейчас нахожусь в поисках работы.

По характеру в целом я спокойный, однако когда нарываются на конфликт... Сами понимаете к чему я клоню. Гуманитарный склад ума. Увлекаюсь изучением психоанализа (У меня это Зигмунд Фрейд и Эрих Фромм в основном. В планах в будущем почитать Анну Фрейд и Карла Юнга) в целях глубокого понимания своей человеческой личности и ближнего своего. Также увлечен изучением религий и эзотерики/оккультизма. Сам лично был постоянным посетителем местного костела на протяжении 4-х лет, в итоге - разочарование. Из художественной литературы/кинематографа обожаю научную фантастику, мистику, триллеры, ужасы.

Ищу новых соратников, или просто общения на длительный срок. Особых требований к тебе нет. Можешь быть кем угодно и откуда угодно. Отношения М+Ж приветствуются. Жду в ЛС.

Показать больше

5 дн. назад

Актриса удивительной красоты и редкостного обаяния

Зацепила одна фраза: «Старые советские фильмы, как дорогое вино, с каждым годом становятся все лучше и лучше...». К таким фильмам относится и телефильм «Адъютант его превосходительства», где нет ярких и дорогих спецэффектов, снят на чёрно-белой пленке, а смотреть его можно и сегодня. Привлекает и сюжет, и накал страстей и событий, подбор и игра актеров. Об одном из главных исполнителей в телесериале, вернее исполнительнице, и пойдет речь.

Татьяна Иваницкая – актриса не профессиональная, исполнила в знаменитом телефильме роль Тани Щукиной, дочери начальника контрразведки Добровольческой армии полковника Щукина, любимую девушку главного героя картины разведчика Павла Кольцова.

Отбор на эту роль велся несколько месяцев, пробовались примы советского кино – красавицы Ирина Мирошниченко и Людмила Чурсина, но режиссер Евгений Ташков выбрал никому не известную балерину.

Свой необычный выбор режиссер объяснял тем, что девушка, которой на тот момент был 21 год …«еще не умела целоваться».

В фильме у героини есть фраза: «Пусть ваша холостяцкая жизнь будет скрашиваться такими вечерами». Я пригласил актрису, которая играла очень профессионально, но это было не то. «Совершенно не подходит, потому что она знает подтекст, тут должна быть совершенно непорочная девица», решил я. Мы пробовали еще несколько актрис и поняли, что они просто не могут это играть. И тогда пригласили Таню».

Татьяне Иваницкой работа над ролью далась нелегко. Она очень шепелявила и, чтобы добиться четкости произношения слов, ей пришлось много заниматься с логопедами. Особенность произношения была заметна, но это придавало особенное очарование, «изюминку».

Помимо речевых проблем танцовщицу подстерегали трудности иного плана. Целомудренной и невинной девушке с трудом удавались любовные сцены с Соломиным, вызывающие неловкость и вполне объяснимый зажим. Ее прелестное лицо краснело, она волновалась и очень комплексовала по этому поводу.

Также коллеги утверждали, что на съемочной площадке 21-летняяя Татьяна была влюблена в своего экранного возлюбленного Юрия Соломина, которому было 34 года. В этого обаятельного актера невозможно было не влюбиться. Татьяна надеялась на взаимность, но Соломин был женат, любил свою жену, воспитывал дочь и ему не нужны были романы на стороне. Он попросил режиссера тактично поговорить с актрисой, чтобы она не питала надежд на его ответные чувства.

Кстати, Юрий Мефодьевич счастливо прожил со своей супругой Ольгой 65 лет, она была его единственная женщина и муза.

Этот фильм принес успех всем его главным исполнителям, а имя Татьяны Иваницкой узнала широкая аудитория, которой по нраву пришелся образ обаятельной и интеллигентной девушки. Она могла сделать неплохую карьеру в кинематографе, но сниматься в кино Иваницкая больше не захотела и продолжила карьеру балетной танцовщицы.

Продолжительное время она танцевала ведущие партии в театрализованных постановках Государственного русского народного хора им. Пятницкого. Но на экране еще раз она появилась, сыграв небольшую роль в музыкальном молодежном фильме «Танцы на крыше».

Но совсем из кинематографа Татьяна Иваницкая не ушла. Окончила факультет экономики и организации театрального дела ГИТИСа и сразу же была приглашена в Международную ассоциацию музыкальных деятелей на должность помощника президента. Кроме управленческой деятельности вела занятия по хореографии в школе искусств.

Tатьяна Иваницкая никогда не была обделена мужским вниманием. У красавицы было много поклонников, которые мечтали завоевать ее сердце. Но информации о личной жизни актрисы найти не удалось, Татьяна Анатольевна предпочитает о ней с журналистами не говорить.

Со дня выхода телесериала «Адъютант его превосходительства» прошло уже более полвека, но в памяти остался образ милой, чистой и наивной леди в исполнении Татьяны Иваницкой.

Зацепила одна фраза: «Старые советские фильмы, как дорогое вино, с каждым годом становятся все лучше и лучше...». К таким фильмам относится и телефильм «Адъютант его превосходительства», где нет ярких и дорогих спецэффектов, снят на чёрно-белой пленке, а смотреть его можно и сегодня. Привлекает и сюжет, и накал страстей и событий, подбор и игра актеров. Об одном из главных исполнителей в телесериале, вернее исполнительнице, и пойдет речь.

Татьяна Иваницкая – актриса не профессиональная, исполнила в знаменитом телефильме роль Тани Щукиной, дочери начальника контрразведки Добровольческой армии полковника Щукина, любимую девушку главного героя картины разведчика Павла Кольцова.

Отбор на эту роль велся несколько месяцев, пробовались примы советского кино – красавицы Ирина Мирошниченко и Людмила Чурсина, но режиссер Евгений Ташков выбрал никому не известную балерину.

Свой необычный выбор режиссер объяснял тем, что девушка, которой на тот момент был 21 год …«еще не умела целоваться».

В фильме у героини есть фраза: «Пусть ваша холостяцкая жизнь будет скрашиваться такими вечерами». Я пригласил актрису, которая играла очень профессионально, но это было не то. «Совершенно не подходит, потому что она знает подтекст, тут должна быть совершенно непорочная девица», решил я. Мы пробовали еще несколько актрис и поняли, что они просто не могут это играть. И тогда пригласили Таню».

Татьяне Иваницкой работа над ролью далась нелегко. Она очень шепелявила и, чтобы добиться четкости произношения слов, ей пришлось много заниматься с логопедами. Особенность произношения была заметна, но это придавало особенное очарование, «изюминку».

Помимо речевых проблем танцовщицу подстерегали трудности иного плана. Целомудренной и невинной девушке с трудом удавались любовные сцены с Соломиным, вызывающие неловкость и вполне объяснимый зажим. Ее прелестное лицо краснело, она волновалась и очень комплексовала по этому поводу.

Также коллеги утверждали, что на съемочной площадке 21-летняяя Татьяна была влюблена в своего экранного возлюбленного Юрия Соломина, которому было 34 года. В этого обаятельного актера невозможно было не влюбиться. Татьяна надеялась на взаимность, но Соломин был женат, любил свою жену, воспитывал дочь и ему не нужны были романы на стороне. Он попросил режиссера тактично поговорить с актрисой, чтобы она не питала надежд на его ответные чувства.

Кстати, Юрий Мефодьевич счастливо прожил со своей супругой Ольгой 65 лет, она была его единственная женщина и муза.

Этот фильм принес успех всем его главным исполнителям, а имя Татьяны Иваницкой узнала широкая аудитория, которой по нраву пришелся образ обаятельной и интеллигентной девушки. Она могла сделать неплохую карьеру в кинематографе, но сниматься в кино Иваницкая больше не захотела и продолжила карьеру балетной танцовщицы.

Продолжительное время она танцевала ведущие партии в театрализованных постановках Государственного русского народного хора им. Пятницкого. Но на экране еще раз она появилась, сыграв небольшую роль в музыкальном молодежном фильме «Танцы на крыше».

Но совсем из кинематографа Татьяна Иваницкая не ушла. Окончила факультет экономики и организации театрального дела ГИТИСа и сразу же была приглашена в Международную ассоциацию музыкальных деятелей на должность помощника президента. Кроме управленческой деятельности вела занятия по хореографии в школе искусств.

Tатьяна Иваницкая никогда не была обделена мужским вниманием. У красавицы было много поклонников, которые мечтали завоевать ее сердце. Но информации о личной жизни актрисы найти не удалось, Татьяна Анатольевна предпочитает о ней с журналистами не говорить.

Со дня выхода телесериала «Адъютант его превосходительства» прошло уже более полвека, но в памяти остался образ милой, чистой и наивной леди в исполнении Татьяны Иваницкой.

Показать больше

6 дн. назад

Американский кинематограф сделал свое дело на отлично!

Нью-Йорк признан самым дорогим городом мира по версии Visual Capitalist.

Аренда однушки там в среднем стоит ₽330 тыс. в месяц, расходы на жизнь — около ₽140 тыс. Москва не вошла даже в топ-15.

Мне 30 лет и это одна из моих мечт - попасть в Нью-Йорк. Ну, наверное, как у многих из вас. Тупо после всех этих фильмов Голливудских есть такое особое желание.

Нью-Йорк признан самым дорогим городом мира по версии Visual Capitalist.

Аренда однушки там в среднем стоит ₽330 тыс. в месяц, расходы на жизнь — около ₽140 тыс. Москва не вошла даже в топ-15.

Мне 30 лет и это одна из моих мечт - попасть в Нью-Йорк. Ну, наверное, как у многих из вас. Тупо после всех этих фильмов Голливудских есть такое особое желание.

Показать больше

6 дн. назад

#chill_album

Ilan Bluestone — Ignite (2025)

Британский электронный музыкант и продюсер ilan Bluestone представляет свой третий студийный альбом "Ignite", свой самый эклектичный проект на сегодняшний день: 15 треков, охватывающих синтвейв 80-х, кинематографические баллады, мелодичный прогрессивный хаус и нью-эйдж электронику, основанных на аплифтинг-трансе, который определяет его живые выступления.

Genre: Electronic / Melodic House / Progressive House / Trance

Ilan Bluestone — Ignite (2025)

Британский электронный музыкант и продюсер ilan Bluestone представляет свой третий студийный альбом "Ignite", свой самый эклектичный проект на сегодняшний день: 15 треков, охватывающих синтвейв 80-х, кинематографические баллады, мелодичный прогрессивный хаус и нью-эйдж электронику, основанных на аплифтинг-трансе, который определяет его живые выступления.

Genre: Electronic / Melodic House / Progressive House / Trance

Показать больше

6 дн. назад

8 июля 1967 года все театры Лондона на один час погасили свои огни в память о ней, чья игра на сцене и экране была зримым чудом, а легенда о ее немеркнущей красоте дошла и до наших дней.

57 лет назад от хронической формы туберкулеза умерла Вивьен Ли Vivien Leigh

Ей было 53 года.

Британская актриса. Обладательница двух премий

«Оскар» - за роли Скарлетт О'Хары в легендарной картине «Унесенные ветром» и Бланш Дюбуа в

«Трамвае «Желание».

Еще в юности, учась в монастыре Святого Сердца, Вивьен Ли рассказывала своей подруге о желании стать великой актрисой. В 1936 году талант Вивьен Ли открывает миру продюсер Александр Корда.

Фильм «Леди Гамильтон» 1941 года с ее участием стал любимой картиной Уинстона Черчилля.

Актриса была замужем за актером сэром Лоренсом Оливье.

Вивьен прожила так мало, успев сделать при этом так много, чтобы память о ней дошла до тех, кому не посчастливилось застать и жить в эпоху хрустальной легенды английской сцены, королевы мирового кинематографа. гая Вивьен. Светлая Вам память.

Автор произведения "Трамвай-желание" , легендарный драматург Теннесси Уильямс сказал о Вивьен в роли Бланш Дюбуа :

"В ее игре было все то, что я хотел и больше чем то, о чем я мечтал".

Вивьен родилась в ноябре 1913 года в Индии, которая была в то время английской колонией.

Ее мать — набожная католичка — отдала семилетнюю дочь в монастырскую школу, уже в Англии.

Девочке не нравился монастырский аскетизм, зато именно он воспитал в Вивиан твердую волю и умение идти к поставленной цели. Училась она отлично и получила, в конце концов, блестящее образование.

Особенно любила историю, литературу, живопись, музыку.

Так случилось, что сразу после школы Вивиан вышла замуж за адвоката Ли Холмана, который был старше ее на 14 лет.

Через год у них появилась дочь, однако Вивиан не оставила мечты об экране и сцене.

Муж был против этих планов, и все же Вивиан удавалось играть крошечные роли в рекламных роликах, эпизоды в кино, в театре. Первый успех пришел к ней, когда Вивьен Ли сыграла в спектакле «Маска добродетели».

В театральных кругах Лондона начинающую актрису приняли всерьез.

Тем временем Вивьен Ли пережила настоящее потрясение — ее кумиром и в сердце, и в искусстве стал актер Лоренс Оливье.

Она ходила на все его спектакли, познакомилась с Ларри, твердо решила связать с ним свою судьбу навсегда.

Но актер был женат, сама Вивьен тоже была замужем, и поначалу их отношения оставались просто симпатией.

Позже Оливье вспоминал, что его заворожила «удивительная, невообразимая» красота Вивьен.

Вместе они попали в Голливуд на съемки фильма «Огонь над Англией».

Здесь вспыхнула страстная любовь, как оказалось у Вивьен — до конца жизни.

Ни жена Лоренса Оливье, ни муж Вивьен Ли долгое время не давали развода.

Звездная пара смогла официально обвенчаться только через шесть лет. К тому времени Вивьен была уже знаменитой на весь мир.

Роман «Унесенные ветром» был чуть ли не национальным достоянием США.

Когда пришло сообщение, что готовится его экранизация, вся Америка следила: кто будет играть главные роли в будущем фильме. На роль главной героини Скарлетт претендовали почти полторы тысячи актрис, включая самых прославленных звезд Голливуда. И когда продюсер остановил свой выбор на англичанке Вивьен Ли, многих одолевали сомнения. Но Вивьен сыграла так блестяще, что американцы признали ее за свою. Она получила за эту роль свой первый «Оскар» (второй получит через двенадцать лет за картину «Трамвай «Желание»).

Слава по обе стороны Атлантики у Вивьен Ли была неслыханной. Фильмы с ее участием ( «Леди Гамильтон» и «Мост Ватерлоо») принимались с восторгом.

Муж стал относиться к успеху Вивьен с долей раздражения и ревности. Отношения в актерской семье стали не столь радужными, как об этом говорили на публике Ларри и Вивьен, как об этом писала пресса. Актерская пара вместе снималась в кино, вместе играла на сцене, со стороны их жизнь выглядела счастливой сказкой.

Еще в 1945 году у Вивьен Ли был обнаружен туберкулез легких. Болезнь подействовала на психику актрисы, начались припадки безумия, во время которых Вивьен бросалась на мужа с кулаками, а потом ничего не помнила.

Ее лечили и от туберкулеза, и от психического расстройства, доходило до ужасных сеансов электрошока, но становилось только хуже.

Хотела завести ребенка, но у нее ничего не вышло. В редкие просветы Вивьен успевала выступать в кино и на сцене. Однако прогрессирующая болезнь приводила и Лоренса Оливье и Вивьен к все большему и большему отчаянию.

Устав от безнадежности, Лоренс Оливье завел роман с молодой актрисой. В день 45-летия Вивьен он подарил супруге дорогой «роллс-ройс» и тут же объявил о разводе.

Разумеется, Вивьен пережила развод очень тяжело, но никогда и никому не позволяла плохо отзываться о Ларри. И хотя возле нее находились мужчины — от новых до старых друзей, Вивьен не пошла на любовные приключения, надеясь, вопреки здравому смыслу, что Ларри еще вернется к ней.

Уже после смерти Вивьен Ли было установлено, что врачи, назначая ей лечение от туберкулеза, предписывали препарат, который, как оказалось, вызывает психические расстройства.

- приступы были весьма тяжкими — однажды в припадке безумия Вивьен Ли даже пыталась выпрыгнуть на ходу из самолета.

В последних числах мая 1967 года лечащий врач сообщил Вивьен, что туберкулез захватил оба легких, что положение критическое и надо немедленно ложиться в больницу.

Уставшая от бесполезного лечения Вивьен отказалась.

А через полтора месяца, 8 июля 1967 года, величайшая актриса ХХ века скончалась.

57 лет назад от хронической формы туберкулеза умерла Вивьен Ли Vivien Leigh

Ей было 53 года.

Британская актриса. Обладательница двух премий

«Оскар» - за роли Скарлетт О'Хары в легендарной картине «Унесенные ветром» и Бланш Дюбуа в

«Трамвае «Желание».

Еще в юности, учась в монастыре Святого Сердца, Вивьен Ли рассказывала своей подруге о желании стать великой актрисой. В 1936 году талант Вивьен Ли открывает миру продюсер Александр Корда.

Фильм «Леди Гамильтон» 1941 года с ее участием стал любимой картиной Уинстона Черчилля.

Актриса была замужем за актером сэром Лоренсом Оливье.

Вивьен прожила так мало, успев сделать при этом так много, чтобы память о ней дошла до тех, кому не посчастливилось застать и жить в эпоху хрустальной легенды английской сцены, королевы мирового кинематографа. гая Вивьен. Светлая Вам память.

Автор произведения "Трамвай-желание" , легендарный драматург Теннесси Уильямс сказал о Вивьен в роли Бланш Дюбуа :

"В ее игре было все то, что я хотел и больше чем то, о чем я мечтал".

Вивьен родилась в ноябре 1913 года в Индии, которая была в то время английской колонией.

Ее мать — набожная католичка — отдала семилетнюю дочь в монастырскую школу, уже в Англии.

Девочке не нравился монастырский аскетизм, зато именно он воспитал в Вивиан твердую волю и умение идти к поставленной цели. Училась она отлично и получила, в конце концов, блестящее образование.

Особенно любила историю, литературу, живопись, музыку.

Так случилось, что сразу после школы Вивиан вышла замуж за адвоката Ли Холмана, который был старше ее на 14 лет.

Через год у них появилась дочь, однако Вивиан не оставила мечты об экране и сцене.

Муж был против этих планов, и все же Вивиан удавалось играть крошечные роли в рекламных роликах, эпизоды в кино, в театре. Первый успех пришел к ней, когда Вивьен Ли сыграла в спектакле «Маска добродетели».

В театральных кругах Лондона начинающую актрису приняли всерьез.

Тем временем Вивьен Ли пережила настоящее потрясение — ее кумиром и в сердце, и в искусстве стал актер Лоренс Оливье.

Она ходила на все его спектакли, познакомилась с Ларри, твердо решила связать с ним свою судьбу навсегда.

Но актер был женат, сама Вивьен тоже была замужем, и поначалу их отношения оставались просто симпатией.

Позже Оливье вспоминал, что его заворожила «удивительная, невообразимая» красота Вивьен.

Вместе они попали в Голливуд на съемки фильма «Огонь над Англией».

Здесь вспыхнула страстная любовь, как оказалось у Вивьен — до конца жизни.

Ни жена Лоренса Оливье, ни муж Вивьен Ли долгое время не давали развода.

Звездная пара смогла официально обвенчаться только через шесть лет. К тому времени Вивьен была уже знаменитой на весь мир.

Роман «Унесенные ветром» был чуть ли не национальным достоянием США.

Когда пришло сообщение, что готовится его экранизация, вся Америка следила: кто будет играть главные роли в будущем фильме. На роль главной героини Скарлетт претендовали почти полторы тысячи актрис, включая самых прославленных звезд Голливуда. И когда продюсер остановил свой выбор на англичанке Вивьен Ли, многих одолевали сомнения. Но Вивьен сыграла так блестяще, что американцы признали ее за свою. Она получила за эту роль свой первый «Оскар» (второй получит через двенадцать лет за картину «Трамвай «Желание»).

Слава по обе стороны Атлантики у Вивьен Ли была неслыханной. Фильмы с ее участием ( «Леди Гамильтон» и «Мост Ватерлоо») принимались с восторгом.

Муж стал относиться к успеху Вивьен с долей раздражения и ревности. Отношения в актерской семье стали не столь радужными, как об этом говорили на публике Ларри и Вивьен, как об этом писала пресса. Актерская пара вместе снималась в кино, вместе играла на сцене, со стороны их жизнь выглядела счастливой сказкой.

Еще в 1945 году у Вивьен Ли был обнаружен туберкулез легких. Болезнь подействовала на психику актрисы, начались припадки безумия, во время которых Вивьен бросалась на мужа с кулаками, а потом ничего не помнила.

Ее лечили и от туберкулеза, и от психического расстройства, доходило до ужасных сеансов электрошока, но становилось только хуже.

Хотела завести ребенка, но у нее ничего не вышло. В редкие просветы Вивьен успевала выступать в кино и на сцене. Однако прогрессирующая болезнь приводила и Лоренса Оливье и Вивьен к все большему и большему отчаянию.

Устав от безнадежности, Лоренс Оливье завел роман с молодой актрисой. В день 45-летия Вивьен он подарил супруге дорогой «роллс-ройс» и тут же объявил о разводе.

Разумеется, Вивьен пережила развод очень тяжело, но никогда и никому не позволяла плохо отзываться о Ларри. И хотя возле нее находились мужчины — от новых до старых друзей, Вивьен не пошла на любовные приключения, надеясь, вопреки здравому смыслу, что Ларри еще вернется к ней.

Уже после смерти Вивьен Ли было установлено, что врачи, назначая ей лечение от туберкулеза, предписывали препарат, который, как оказалось, вызывает психические расстройства.

- приступы были весьма тяжкими — однажды в припадке безумия Вивьен Ли даже пыталась выпрыгнуть на ходу из самолета.

В последних числах мая 1967 года лечащий врач сообщил Вивьен, что туберкулез захватил оба легких, что положение критическое и надо немедленно ложиться в больницу.

Уставшая от бесполезного лечения Вивьен отказалась.

А через полтора месяца, 8 июля 1967 года, величайшая актриса ХХ века скончалась.

Показать больше

6 дн. назад

Про вредный и опасный фотошоп в ваших гардеробах, о котором многие не в курсе :)

Как это работает?

- некоторые цвета одежды и макияжа углубляют возрастной рельеф и делают нас менее ухоженными и более взрослыми

- некоторые фасоны одежды добавляют фигуре рыхлости и кило, которых, на самом деле, нет

- некоторая одежда «помогает» выглядеть МЕНЕЕ статусно, успешно и благополучно

- некоторые принты накидывают 10 лет и дешевят даже те вещи, которые стоили недёшево

Я не тот стилист, который рассказывает только о шмотках :)

У меня очень редкая специализация - я учу осознанно управлять впечатлением, которое вы производите на окружающих, пока ваша одежда молча о вас всё рассказывает ;)

Стилисты с моей специализацией обычно работают в политике, крупном бизнесе или кинематографе.

Один из популярных запросов ко мне - как в 40 выглядеть на 30? И это тоже про впечатление.

Вы выглядите на 15 лет старше или моложе, чем написано в паспорте не потому, что у вас морщины на лбу и носогубка, а потому что фасоны одежды, ее цвет, цвет волос, макияж и десятки других Нюансов, про которые никто не знает, «помогают» вам в этом каждый день.

А вы и не в курсе :(

Косметолог не скинет вам 15 лет за пару минут, а я - легко! И эффект не пройдет с годами, вы будете обманывать паспорт по моей системе всю жизнь :)

Закрытый Антиэйдж-клуб ШШ как раз об этом.

Он про огромное количество маленьких нюансов, соблюдая которые вы получаете эффект минус 10-15 лет

Сколько стоят ваша ухоженность и самооценка? А ошибки и незнание? Не денег даже. А Возможностей, от которых вы отказываетесь, потому что это уже не для вас...

Этот клуб в ШШ впервые можно купить на распродаже со скидкой 83%

Успейте получить доступ к SALE https://www.shoppingschool...

Как это работает?

- некоторые цвета одежды и макияжа углубляют возрастной рельеф и делают нас менее ухоженными и более взрослыми

- некоторые фасоны одежды добавляют фигуре рыхлости и кило, которых, на самом деле, нет

- некоторая одежда «помогает» выглядеть МЕНЕЕ статусно, успешно и благополучно

- некоторые принты накидывают 10 лет и дешевят даже те вещи, которые стоили недёшево

Я не тот стилист, который рассказывает только о шмотках :)

У меня очень редкая специализация - я учу осознанно управлять впечатлением, которое вы производите на окружающих, пока ваша одежда молча о вас всё рассказывает ;)

Стилисты с моей специализацией обычно работают в политике, крупном бизнесе или кинематографе.

Один из популярных запросов ко мне - как в 40 выглядеть на 30? И это тоже про впечатление.

Вы выглядите на 15 лет старше или моложе, чем написано в паспорте не потому, что у вас морщины на лбу и носогубка, а потому что фасоны одежды, ее цвет, цвет волос, макияж и десятки других Нюансов, про которые никто не знает, «помогают» вам в этом каждый день.

А вы и не в курсе :(

Косметолог не скинет вам 15 лет за пару минут, а я - легко! И эффект не пройдет с годами, вы будете обманывать паспорт по моей системе всю жизнь :)

Закрытый Антиэйдж-клуб ШШ как раз об этом.

Он про огромное количество маленьких нюансов, соблюдая которые вы получаете эффект минус 10-15 лет

Сколько стоят ваша ухоженность и самооценка? А ошибки и незнание? Не денег даже. А Возможностей, от которых вы отказываетесь, потому что это уже не для вас...

Этот клуб в ШШ впервые можно купить на распродаже со скидкой 83%

Успейте получить доступ к SALE https://www.shoppingschool...

Показать больше

7 дн. назад

Умер народный артист РСФСР и кинорежиссер Валерий Усков.

О его смерти сообщил Союз кинематографистов. Ускову было 92 года.

Он снял известные фильмы и сериалы, такие как «Тени исчезают в полдень», «Таежный десант», «Вечный зов» и другие.

О его смерти сообщил Союз кинематографистов. Ускову было 92 года.

Он снял известные фильмы и сериалы, такие как «Тени исчезают в полдень», «Таежный десант», «Вечный зов» и другие.

Показать больше

8 дн. назад

🇱🇷 6 декабря 1925 года Владимир Маяковский, вернувшийся из поездки в США, выступил на литературном вечере в Политехническом музее с докладом «Мое открытие Америки».

Еще перед этой поездкой поэт решил, что не любит Америку, но всё же хотел на неё взглянуть, чтобы подтвердить свои ощущения.

«Я бы закрыл Америку, немного почистил, а потом открыл снова», - писал он ещё по пути в США.

После приезда, выступая в Политехническом музее Маяковский «разоблачал» империалистическую реальность Нью-Йорка с его светофорами, машинами, бешеными скоростями и непредсказуемостью.

Некоторые его выводы действительно удивляют. Например, он отметил, что в Детройте наибольшее количество разводов, а Фордова система делает рабочих импотентами.

Рассказывая о том, что ему не понравилось, оратор «переключился» с беспорядочной критики всего американского на то, что его поистине привлекло. Маяковский любил все яркое и эффектное, поэтому в Америке ему многое понравилось и даже восхищало. Например, повсеместное электричество, уровень телефонизации и кинематограф.

Маяковский также рассказал забавный случай. "На площади меня поймал бедняк: "Ты говоришь по-английски? Говоришь по-испански? Говоришь по-французски?". Я молчал и только в конце сказал что-то неразборчивое, чтобы отвязаться: «Я русский!» Это был самый необдуманный поступок. Бедняк закричал: "Гип большевик! Я большевик! Гип, гип!". Я скрылся под настороженными взглядами прохожих".

На этом вечере в Политехническом музее присутствовал и московский корреспондент «Нью-Йорк таймс». Его заметка об этом событии называлась «Красный поэт изображает нас помешанными на долларах».

Подзаголовок: «Деньги определяют наше искусство, любовь, мораль и правосудие, говорит он московским футуристам». Второй подзаголовок: «Умственная мешанина».

«Я в долгу перед бродвейской лампой», - писал впоследствии Маяковский, признавая, что не смог описать Америку так, как хотел бы.

Еще перед этой поездкой поэт решил, что не любит Америку, но всё же хотел на неё взглянуть, чтобы подтвердить свои ощущения.

«Я бы закрыл Америку, немного почистил, а потом открыл снова», - писал он ещё по пути в США.

После приезда, выступая в Политехническом музее Маяковский «разоблачал» империалистическую реальность Нью-Йорка с его светофорами, машинами, бешеными скоростями и непредсказуемостью.

Некоторые его выводы действительно удивляют. Например, он отметил, что в Детройте наибольшее количество разводов, а Фордова система делает рабочих импотентами.

Рассказывая о том, что ему не понравилось, оратор «переключился» с беспорядочной критики всего американского на то, что его поистине привлекло. Маяковский любил все яркое и эффектное, поэтому в Америке ему многое понравилось и даже восхищало. Например, повсеместное электричество, уровень телефонизации и кинематограф.

Маяковский также рассказал забавный случай. "На площади меня поймал бедняк: "Ты говоришь по-английски? Говоришь по-испански? Говоришь по-французски?". Я молчал и только в конце сказал что-то неразборчивое, чтобы отвязаться: «Я русский!» Это был самый необдуманный поступок. Бедняк закричал: "Гип большевик! Я большевик! Гип, гип!". Я скрылся под настороженными взглядами прохожих".

На этом вечере в Политехническом музее присутствовал и московский корреспондент «Нью-Йорк таймс». Его заметка об этом событии называлась «Красный поэт изображает нас помешанными на долларах».

Подзаголовок: «Деньги определяют наше искусство, любовь, мораль и правосудие, говорит он московским футуристам». Второй подзаголовок: «Умственная мешанина».

«Я в долгу перед бродвейской лампой», - писал впоследствии Маяковский, признавая, что не смог описать Америку так, как хотел бы.

Показать больше

8 дн. назад

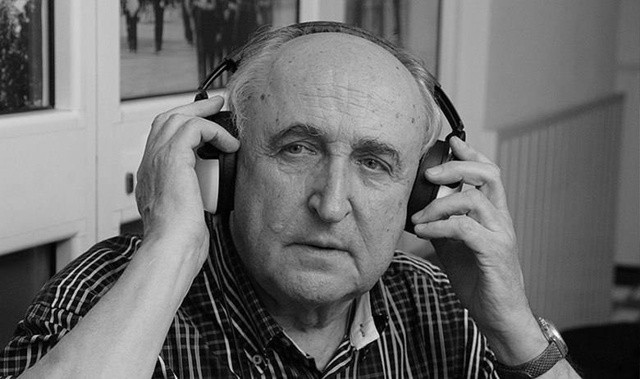

Вуди Аллен неожиданно включился в программу Московской международной недели кино — режиссёр по видеосвязи обратился к зрителям и рассказал о своей любви к российскому кинематографу

"Мне всегда нравилось русское кино. В Нью-Йорке я встречался с Сергеем Бондарчуком и посмотрел его “Войну и мир”, которая длится почти семь часов, — и сделал это за один день", — поделился Аллен.

Режиссёр признался, что трижды бывал в России и не исключает возможность снять здесь новый фильм. "Если бы поступило такое предложение, я бы серьёзно задумался над сценарием — о том, как прекрасно чувствуешь себя в Москве и Петербурге", — отметил он.

"Мне всегда нравилось русское кино. В Нью-Йорке я встречался с Сергеем Бондарчуком и посмотрел его “Войну и мир”, которая длится почти семь часов, — и сделал это за один день", — поделился Аллен.

Режиссёр признался, что трижды бывал в России и не исключает возможность снять здесь новый фильм. "Если бы поступило такое предложение, я бы серьёзно задумался над сценарием — о том, как прекрасно чувствуешь себя в Москве и Петербурге", — отметил он.

Показать больше

8 дн. назад

Наследница таланта: Вера Алдонина наследует артистические гены матери

Восемнадцатилетняя Вера Алдонина, единственная дочь покойной артистки Юлии Началовой, продемонстрировала незаурядные вокальные способности.

Выпускница этого года, отмеченная золотой медалью, ныне осваивает актерское мастерство во Всероссийском Государственном Институте Кинематографии, обучаясь под руководством Александра Михайлова.

Восемнадцатилетняя Вера Алдонина, единственная дочь покойной артистки Юлии Началовой, продемонстрировала незаурядные вокальные способности.

Выпускница этого года, отмеченная золотой медалью, ныне осваивает актерское мастерство во Всероссийском Государственном Институте Кинематографии, обучаясь под руководством Александра Михайлова.

Показать больше

9 дн. назад

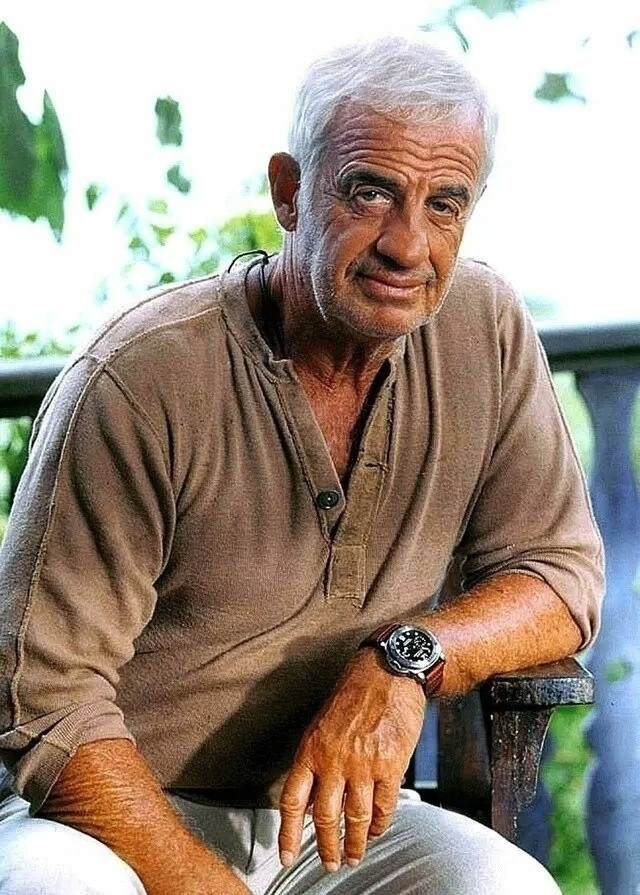

Жан Поль Бельмондо.

"Моим кумиром всегда был мой отец. Сколько его помню, он постоянно работал: с раннего утра и до глубокой ночи. А труд скульптора – ох и тяжёлый! Таскать песок, месить глину, делать формы… После кончины отца осталось 259 скульптур, 444 медали, 878 рисунков и эскизов. Он был продолжателем великих классических традиций. Вот этот золотой медальон, который на мне, он сделал мне на память (показывает медальон и ещё кучу брелоков на золотых цепочках, красующихся на его шее, – кстати, тут же и золотая боксёрская перчатка, и массивный перстень). Этот перстень принадлежал моей маме. Я ношу на груди память о дорогих мне людях. Мама была строгой, и нам, детям, частенько от неё доставалось, чего я не могу сказать об отце, который нас никогда не наказывал и не ругал. На моей памяти он вышел из себя один-единственный раз, когда мой сын Поль, которого мы назвали, конечно же, в честь деда, и которого он безумно любил, в семилетнем возрасте отвязал надувную лодку и уплыл в море. Вот тогда отец действительно рассердился!"

"...Я вспоминаю, как по воскресеньям ходил с отцом в Лувр и там познавал искусство. Отец рассказывал мне о художниках и скульпторах, и многое я помню до сих пор. Папа был для меня настоящим авторитетом. Хотя он и был заядлым консерватором и практически никогда меня не хвалил, поскольку не считал кино серьёзным жанром, и частенько приговаривал, что актёру нужно, прежде всего, состояться на сцене театра. В начале моей карьеры меня это сильно обижало, но зато впоследствии помогло не заболеть «звёздной» болезнью."

" Не нужно никому ничего доказывать, просто занимайтесь любимым делом. Не забывайте «выключать звезду», когда возвращаетесь домой к близким, а ещё лучше – вообще её не включать! Я вспоминаю свои съёмки с Жаном Габеном! Он был великим актёром, но я никогда не видел и не чувствовал, чтобы он пренебрежительно относился к другим. Также и Лино Вентура. Это были актёры высокого класса, на которых я стремился равняться в юности."

" Проблема в том, что актёры никогда не щадят себя, отдавая кинематографу много энергии и сил. Актёры считают, что они бессмертны, и с ними ничего не может случиться. Увы, в отличие от наших экранных героев, с годами мы стареем, но по молодости никто об этом даже и не задумывается."

© Ирина Лисовая

"Моим кумиром всегда был мой отец. Сколько его помню, он постоянно работал: с раннего утра и до глубокой ночи. А труд скульптора – ох и тяжёлый! Таскать песок, месить глину, делать формы… После кончины отца осталось 259 скульптур, 444 медали, 878 рисунков и эскизов. Он был продолжателем великих классических традиций. Вот этот золотой медальон, который на мне, он сделал мне на память (показывает медальон и ещё кучу брелоков на золотых цепочках, красующихся на его шее, – кстати, тут же и золотая боксёрская перчатка, и массивный перстень). Этот перстень принадлежал моей маме. Я ношу на груди память о дорогих мне людях. Мама была строгой, и нам, детям, частенько от неё доставалось, чего я не могу сказать об отце, который нас никогда не наказывал и не ругал. На моей памяти он вышел из себя один-единственный раз, когда мой сын Поль, которого мы назвали, конечно же, в честь деда, и которого он безумно любил, в семилетнем возрасте отвязал надувную лодку и уплыл в море. Вот тогда отец действительно рассердился!"

"...Я вспоминаю, как по воскресеньям ходил с отцом в Лувр и там познавал искусство. Отец рассказывал мне о художниках и скульпторах, и многое я помню до сих пор. Папа был для меня настоящим авторитетом. Хотя он и был заядлым консерватором и практически никогда меня не хвалил, поскольку не считал кино серьёзным жанром, и частенько приговаривал, что актёру нужно, прежде всего, состояться на сцене театра. В начале моей карьеры меня это сильно обижало, но зато впоследствии помогло не заболеть «звёздной» болезнью."

" Не нужно никому ничего доказывать, просто занимайтесь любимым делом. Не забывайте «выключать звезду», когда возвращаетесь домой к близким, а ещё лучше – вообще её не включать! Я вспоминаю свои съёмки с Жаном Габеном! Он был великим актёром, но я никогда не видел и не чувствовал, чтобы он пренебрежительно относился к другим. Также и Лино Вентура. Это были актёры высокого класса, на которых я стремился равняться в юности."

" Проблема в том, что актёры никогда не щадят себя, отдавая кинематографу много энергии и сил. Актёры считают, что они бессмертны, и с ними ничего не может случиться. Увы, в отличие от наших экранных героев, с годами мы стареем, но по молодости никто об этом даже и не задумывается."

© Ирина Лисовая

Показать больше

9 дн. назад

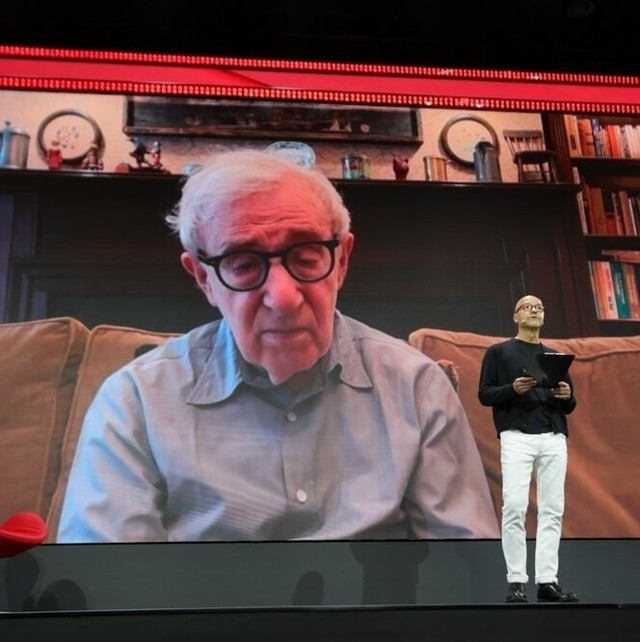

Вуди Аллен неожиданно включился в программу Московской международной недели кино — режиссёр по видеосвязи обратился к зрителям и рассказал о своей любви к российскому кинематографу

"Мне всегда нравилось русское кино. В Нью-Йорке я встречался с Сергеем Бондарчуком и посмотрел его “Войну и мир”, которая длится почти семь часов, — и сделал это за один день", — поделился Аллен.

Режиссёр признался, что трижды бывал в России и не исключает возможность снять здесь новый фильм. "Если бы поступило такое предложение, я бы серьёзно задумался над сценарием — о том, как прекрасно чувствуешь себя в Москве и Петербурге", — отметил он.

"Мне всегда нравилось русское кино. В Нью-Йорке я встречался с Сергеем Бондарчуком и посмотрел его “Войну и мир”, которая длится почти семь часов, — и сделал это за один день", — поделился Аллен.

Режиссёр признался, что трижды бывал в России и не исключает возможность снять здесь новый фильм. "Если бы поступило такое предложение, я бы серьёзно задумался над сценарием — о том, как прекрасно чувствуешь себя в Москве и Петербурге", — отметил он.

Показать больше

11 дн. назад

Компания Hangar 13 выпустила второй хотфикс для Mafia: The Old Country. Это небольшое обновление, исправляющие несколько ошибок. Они не добавляют новый контент и не вносят существенных изменений.

Второй хотфикс улучшает производительность игры во время переходов между кинематографическими роликами при использовании Unreal TSR. Он также изменит значение по умолчанию для кинематографической частоты кадров с 30 к/с на «Не ограничено» для новых игроков. Кроме того, он включает в себя ряд общих улучшений стабильности. Таким образом, игра должна работать стабильнее, чем раньше.

Описание патча Mafia: The Old Country от 20 августа

Для новых игроков установлено значение по умолчанию для кинематографической частоты кадров «Не ограничено» вместо 30 кадров в секунду. Если вы уже играли в игру, вам следует изменить этот параметр вручную через меню «Графика».

Повышена производительность при переходах между кинематографическими эффектами при использовании Unreal TSR.

Второй хотфикс улучшает производительность игры во время переходов между кинематографическими роликами при использовании Unreal TSR. Он также изменит значение по умолчанию для кинематографической частоты кадров с 30 к/с на «Не ограничено» для новых игроков. Кроме того, он включает в себя ряд общих улучшений стабильности. Таким образом, игра должна работать стабильнее, чем раньше.

Описание патча Mafia: The Old Country от 20 августа

Для новых игроков установлено значение по умолчанию для кинематографической частоты кадров «Не ограничено» вместо 30 кадров в секунду. Если вы уже играли в игру, вам следует изменить этот параметр вручную через меню «Графика».

Повышена производительность при переходах между кинематографическими эффектами при использовании Unreal TSR.

Показать больше

13 дн. назад

Нова съемка Джексон Вана для Harper’s Bazaar ✨

Каждый раз, когда краш появляется в кадре — это уже не просто фото, это маленький кинематограф 🖤

Каждый раз, когда краш появляется в кадре — это уже не просто фото, это маленький кинематограф 🖤

14 дн. назад

Элина Быстрицкая. Муж делил в их квартире каждую вещь. Даже люстру снял. А впереди ждал новый удар.

О такой, как она, мечтал каждый советский мужчина. Именно она создала в кинематографе новый образ героини: решительной, гордой, похожей на аристократку даже в рабочем платке. Ее Аксинья из “Тихого Дона” покорила весь мир, став символом настоящей любви: страстной и беззаветной.

Но пылкая и эмоциональная на экране в жизни Элина Быстрицкая всегда предпочитала держать дистанцию. Избегала встреч с поклонниками и не открывала душу даже самым близким людям. Актрису обвиняли в холодности и расчетливости, не понимая, какие испытания сформировали ее характер.

В начале 90-х годов после 20-летнего перерыва Элина Быстрицкая вернулась в кино. Актриса появилась в эпизодических ролях. Среди завистников-коллег желание Быстрицкой сниматься наделало шума.

Лишь несколько друзей знали правду. Согласиться на съемки вынудило положение, в котором актриса оказалась. Развод с мужем после 27 лет брака оставил ее без сбережений. Муж делил в их квартире каждую вещь. А Элине казалось, что она переживает самое страшное предательство в жизни.

Но спустя годы ее ждал новый удар. Близкий человек заставил ее страдать так, что звезда начала молить о смерти.

До 88 Элина Быстрицкая выходила на сцену Малого театра, где служила 60 лет. Но затем из-за обострившихся болезней суставов стала принимать участие лишь в праздничных концертах.

Последний раз перед публикой Быстрицкая появилась в мае 2018 года. В Кремлевской Дворце проходил концерт в честь Дня Победы. Накануне актрисе исполнилось 90. Зал устроил ей овацию. Все понимали: это были последние аплодисменты за всю ее жизнь.

С осени 2018 года Быстрицкая почти не вставала. Силы покидали ее, очень угнетали проблемы со зрением. Но сильнее всего Элина Авраамовна страдала от предательства близких. Ей казалось, что она окружена только любовью. Но нет. Там была и корысть, и злой умысел. Несколько месяцев Быстрицкая провела словно в аду. Рядом с ней круглосуточно дежурили две сиделки, приходили домработницы и личная помощница.

Но постепенно в квартире стали появляться и другие люди. Какие-то бывшие знакомые, поклонницы, имен которых она даже не знала. Быстрицкая настойчиво просила помощницу оградить ее от посетителей, но та будто не слышала. Навязчивые визитеры доводили ее до нервного срыва.

Она много лет старалась оставаться недосягаемой для публики, берегла свою частную жизнь. А теперь все усилия пошли прахом. Актриса начала понимать, что доверилась не тем людям и ее обманывают. Быстрицкая настойчиво просила вызвать из Израиля сестру. Ей обещали, что свяжутся с Соней, но шло время, а та не приезжала.

Только благодаря верному другу, который, узнав, что творится в доме Быстрицкой, сообщил сестре. И Софья приехала в Москву. Когда, наконец, Элина почувствовала крепкие объятия Сони, с облегчением вздохнула. Как по волшебству исчезли из квартиры посторонние.

Как же непривычно, что теперь Софья беспокоится о ней. Всю жизнь было наоборот. Порой они со смехом вспоминали, как 9-летняя Элина хотела выкинуть новорожденную Соню в окно. Но ревность быстро прошла. Пока мама, школьная учительница, была на работе, заботы о сестре ложились на плечи Элины.

Отец, военный врач, пропадал в госпитале. Сначала семья жила в Киеве. Затем уехала в Нежин, куда отец получил назначение.

Там их и застала война. Уже через неделю 13-летняя Элина пришла в госпиталь и стала работать санитаркой. Когда приходили носилки с ранеными, Элина наравне со взрослыми таскала тяжелые носилки. Тогда она не задумывалась, что этим подорвет свое здоровье. Лишит себя в будущем счастья материнства.

После войны Быстрицкая закончила медицинское училище. Получила специальность фельдшера. Родители были уверены, что дочь станет врачом. Поэтому были шокированы, когда она вдруг заявила, что собирается поступить в театральный институт.

-Я хочу красоты! Больше не могу видеть кровь и отчаяние! - Восклицала 19-летняя Элина.

Отец и мать были непреклонны: - Если не хочешь учиться на врача, выбери другую серьезную профессию.

Элина поступила в Нежинский педагогический институт. Там стала участвовать в художественной самодеятельности. Но через год, скопив деньги, которые откладывала со стипендии, Элина бросила пединститут и решила уехать в Киев. Мама в гневе спрятала все ее вещи. Не помогло.

Девушка ушла из дома в одном платье. Отец догнал на вокзале, принес чемодан с одеждой, протянул буханку черного хлеба и две бутылки “Ситро”. Затем обнял ее на прощание. Элина ему шепнула: “Ты еще будешь мной гордиться”.

Через два года отец признал: "Твоя взяла!" Это случилось после того, как он увидел дочь в фильме “Мирные дни”.

На Киевской киностудии она подрабатывала в массовке. Надо было оплачивать угол в коммунальной квартире. Два года Элина работала ассистенткой у знаменитого иллюзиониста Эмиля Кио во время его гастролей в Киеве. При этом она была одной из лучших студенток на своем курсе.

На выпускном спектакле юную Быстрицкую увидел режиссер Херсонского театра и начал буквально преследовать. Назойливое внимание для актрисы было нестерпимо всегда. Поклонник из Херсона стал не просто проявлять интерес, а позволил себе откровенно домогаться актрисы.

Оскорбленная Быстрицкая пришла жаловаться в Комитет культуры, и тут ей посоветовали не портить отношения с новым начальством. Оказалось, по распределению ей выпало отправиться именно в Херсонский театр.

Элина почувствовала себя в западне, но сдаваться было не в ее характере. В тот момент в Киеве шли гастроли Театра Моссовета, и Быстрицкая прорвалась на встречу к главному режиссеру Завадскому и попросила принять в труппу. Завадский опешил, но попросил принести от педагога подробную характеристику.

Окрыленная Быстрицкая кинулась звонить, но мастер уехал на дачу. Последний автобус давно ушел, и Элина 40 километров шла пешком под проливным дождем. Заветную характеристику Элина получила.

Но в труппу Моссовета ее не взяли. Спустя годы она узнала причину. Театр получил на нее 27 анонимок. Видимо, от оскорбленного херсонского режиссера.

Элина уехала в Вильнюс, где тогда жила ее семья, и поступила служить в Вильнюсский русский драматический театр. А через два года ее узнала вся страна, когда на экраны вышла мелодрама режиссера Фридриха Эрмлера “Неоконченная повесть”, где Быстрицкая сыграла главную роль - участкового врача Елизавету Максимовну Муромцеву.

В 1958 году Элина познакомилась с будущим мужем. 43-летний заведующий отделом переводов Министерства внешней торговли СССР Николай Кузьминский покорил Элину своей заботой. Бросив все дела, он приезжал к возлюбленной на съемочную площадку “Тихого Дона”, чтобы поддержать ее.

Быстрицкая тогда испытывала постоянный стресс. Ежедневно выслушивала десятки замечаний от режиссера и придирки от казачек, которые находились рядом.

И руки не те, и слишком изнеженная, и на лошади ездить не умеет, и ведра несет не так. Но самыми обидными были фразы: “Вот Нонна бы сыграааала!”

Но за Элину Быстрицкую был сам Шолохов: "Вот она! Настоящая Аксинья!" Он увидел в ней эталон красоты. А то, что ведра носить, на лошади ездить - это он понимал: она научится. А вот гордость, стать, величественность, поворот головы, черные глаза. Это была его Аксинья.

После “Тихого Дона” звезда Элины Быстрицкой зажглась по-настоящему. Тогда казаки даже предложили Элине сменить имя на Аксинью Донскую.

В 39 лет Элина Быстрицкая неожиданно исчезла с экранов. Режиссеры забрасывали актрису сценариями, но она упрямо отказывалась. Коллеги не понимали. Но Быстрицкая решила сосредоточиться только на работе в Малом театре.

О сложном характере звезды в театре не говорил только ленивый. На репетициях она до хрипоты спорила с режиссером. У нее всегда была своя трактовка роли. Если ее мнение не учитывали, то Быстрицкая и вовсе могла отказаться от роли. Зато если она что-то страстно хотела, то шла напролом.

В конце 70-х Быстрицкую не утвердили на главную роль в пьесе Островского “Без вины виноватые”. Тогда актриса отправилась к министру культуры и сумела добиться своего. Все вокруг были в шоке от подобного поступка, а Элина не видела в нем ничего зазорного.

-Юрий Павлович. А кто будет играть Лельку? - Быстрицкая задавала этот вопрос всякий раз, когда встречала в коридорах режиссера Егорова.

Он искренне недоумевал, считая, что Быстрицкой после невероятного успеха “Тихого Дона” нужно закрепиться в амплуа романтической героини, а не играть роли героических комсомолок.

Пытался не отвечать, но в очередной раз не выдержал: -Да у тебя волосы длинные. А Лелька стриженная.

На следующий день Егоров получил фотографию Быстрицкой в косынке, из-под которой выглядывали короткие волосы. Режиссер ахнул: остригла косы ради роли! И пригласил актрису на пробы.

Тут и выяснилось, что Элина схитрила. Пришила стриженые кончики к косынке и сделала фото. Однако пробы удались, а роль Быстрицкой в “Добровольцах” стала невероятно запоминающейся.