29 дн. назад

Испанский замысел

В 1588 году король Испании Филипп II отправил «Непобедимую армаду» для вторжения в Англию и свержения Елизаветы I, рассчитывая на морское превосходство.

Схватка у берегов

Английский флот, используя манёвренность и дальнобойные орудия, нанёс испанцам урон. Штормы в Северном море добили уцелевшие корабли.

Поворот в войне

Поражение Армады стало символом упадка испанского могущества и укрепления Англии как новой морской державы.

В 1588 году король Испании Филипп II отправил «Непобедимую армаду» для вторжения в Англию и свержения Елизаветы I, рассчитывая на морское превосходство.

Схватка у берегов

Английский флот, используя манёвренность и дальнобойные орудия, нанёс испанцам урон. Штормы в Северном море добили уцелевшие корабли.

Поворот в войне

Поражение Армады стало символом упадка испанского могущества и укрепления Англии как новой морской державы.

Показать больше

29 дн. назад

Испанский замысел

В 1588 году король Испании Филипп II отправил «Непобедимую армаду» для вторжения в Англию и свержения Елизаветы I, рассчитывая на морское превосходство.

Схватка у берегов

Английский флот, используя манёвренность и дальнобойные орудия, нанёс испанцам урон. Штормы в Северном море добили уцелевшие корабли.

Поворот в войне

Поражение Армады стало символом упадка испанского могущества и укрепления Англии как новой морской державы.

В 1588 году король Испании Филипп II отправил «Непобедимую армаду» для вторжения в Англию и свержения Елизаветы I, рассчитывая на морское превосходство.

Схватка у берегов

Английский флот, используя манёвренность и дальнобойные орудия, нанёс испанцам урон. Штормы в Северном море добили уцелевшие корабли.

Поворот в войне

Поражение Армады стало символом упадка испанского могущества и укрепления Англии как новой морской державы.

Показать больше

30 дн. назад

Стрелка Васильевского острова

Один из самых известных и узнаваемых архитектурных ансамблей города расположен в восточной части Васильевского острова и является примером гармонии архитектуры города с пейзажем берегов Невы.

Заложив Петропавловскую крепость на Заячьем острове, Петр Первый хотел, чтоб Петербург стал морской крепостью и торговым центром. Но из-за мелководья порт на Петроградской стороне было решено строить порт на Васильевском острове. Восточный мыс острова, где Нева разделяется на Большую и Малую, получил название Стрелки Васильевского острова. Петр планировал сделать ее деловым и торговым центром.

С переводом на Стрелку Морского порта в 1720-х гг., в северной части появляются деревянное здание Биржи, Таможня (построена симметрично, зданию Кунсткамеры, сейчас - Музей русской литературы – Пушкинский дом). Идет развитие Морского порта. Когда сюда заходят корабли, на площади идет торговля заморскими товарами и даже экзотическими животными - обезьянами, говорящими попугаями, черепахами.

В 1885 году порт был переведен на Гутуевский остров, поскольку новые корабли с глубокой осадкой уже не могли заходить в Неву.

Васильевский остров начал застраиваться одним из первых, ещё в петровские времена. Уже в 1716 году был утверждён проект архитектора Доменико Трезини, согласно которому здесь должна была появиться замкнутая трапециевидная площадь, окружённая по периметру жилыми домами. Но вскоре Пётр I решил сделать стрелку культурным и деловым центром города и Трезини в 1719 — 1721 годы создал новый проект, предусматривающий постройку правительственных учреждений — здания двенадцати коллегий, а также биржи, гостиного двора и собора.

В 1805—1810 годах архитектор Тома-де-Томон построил на пустой площади между этими районами здание новой Биржи, отвечающее потребностям растущей экономики России, выполненное в стиле античных храмов. Перед зданием архитектор установил две Ростральные колонны с аллегорическими фигурами у подножия, олицетворяющими великие русские реки: Волгу, Днепр, Неву и Волхов. Ансамбль завершают расходящиеся крыльями от Биржи здания южного и северного пакгаузов и таможни, построенные в 1826—1832 годах архитектором И.Ф. Лукини.

Для создания гармоничного ансамбля перед зданием биржи сооружается искусственная насыпь с полукруглой площадью, выдвинувшая Стрелку Васильевского острова на сто метров в сторону Невы. Был создан эффект контраста объёма Биржи и мощной горизонтальной линии гранитной набережной со спусками к Неве. Созданный полукруглый выступ использовался для парадной пристани морского порта. Пологие спуски к воде были украшены гигантскими гранитными шарами, а стена набережной - львиными масками. По преданию, автор шаров Самсон Суханов вырубил их на глаз, без измерительных инструментов.

Сегодня это самое популярное место в городе, где постоянно устраиваются различные мероприятия. Но и когда здесь тихо всегда находятся желающие провести здесь свое время.

Один из самых известных и узнаваемых архитектурных ансамблей города расположен в восточной части Васильевского острова и является примером гармонии архитектуры города с пейзажем берегов Невы.

Заложив Петропавловскую крепость на Заячьем острове, Петр Первый хотел, чтоб Петербург стал морской крепостью и торговым центром. Но из-за мелководья порт на Петроградской стороне было решено строить порт на Васильевском острове. Восточный мыс острова, где Нева разделяется на Большую и Малую, получил название Стрелки Васильевского острова. Петр планировал сделать ее деловым и торговым центром.

С переводом на Стрелку Морского порта в 1720-х гг., в северной части появляются деревянное здание Биржи, Таможня (построена симметрично, зданию Кунсткамеры, сейчас - Музей русской литературы – Пушкинский дом). Идет развитие Морского порта. Когда сюда заходят корабли, на площади идет торговля заморскими товарами и даже экзотическими животными - обезьянами, говорящими попугаями, черепахами.

В 1885 году порт был переведен на Гутуевский остров, поскольку новые корабли с глубокой осадкой уже не могли заходить в Неву.

Васильевский остров начал застраиваться одним из первых, ещё в петровские времена. Уже в 1716 году был утверждён проект архитектора Доменико Трезини, согласно которому здесь должна была появиться замкнутая трапециевидная площадь, окружённая по периметру жилыми домами. Но вскоре Пётр I решил сделать стрелку культурным и деловым центром города и Трезини в 1719 — 1721 годы создал новый проект, предусматривающий постройку правительственных учреждений — здания двенадцати коллегий, а также биржи, гостиного двора и собора.

В 1805—1810 годах архитектор Тома-де-Томон построил на пустой площади между этими районами здание новой Биржи, отвечающее потребностям растущей экономики России, выполненное в стиле античных храмов. Перед зданием архитектор установил две Ростральные колонны с аллегорическими фигурами у подножия, олицетворяющими великие русские реки: Волгу, Днепр, Неву и Волхов. Ансамбль завершают расходящиеся крыльями от Биржи здания южного и северного пакгаузов и таможни, построенные в 1826—1832 годах архитектором И.Ф. Лукини.

Для создания гармоничного ансамбля перед зданием биржи сооружается искусственная насыпь с полукруглой площадью, выдвинувшая Стрелку Васильевского острова на сто метров в сторону Невы. Был создан эффект контраста объёма Биржи и мощной горизонтальной линии гранитной набережной со спусками к Неве. Созданный полукруглый выступ использовался для парадной пристани морского порта. Пологие спуски к воде были украшены гигантскими гранитными шарами, а стена набережной - львиными масками. По преданию, автор шаров Самсон Суханов вырубил их на глаз, без измерительных инструментов.

Сегодня это самое популярное место в городе, где постоянно устраиваются различные мероприятия. Но и когда здесь тихо всегда находятся желающие провести здесь свое время.

Показать больше

1 мс. назад

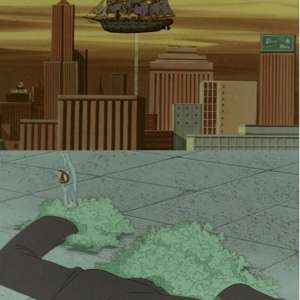

«Корабль-призрак». Не каждый вспомнит, но кто-то вспомнит!🤔🤔

На протяжении многих лет в океане таинственно исчезают корабли. Немногие выжившие вспоминают, что незадолго до трагедии им доводилось увидеть загадочный Корабль-призрак. В это же время по Токио начинает разрушать кварталы гигантский робот по имени Голем, который называет себя посланником этого самого Корабля. Люди исчезают прямо на улицах города, и все убеждены, что за этим стоит Корабль-призрак. Однако один человек — смелый Хаято — начинает сомневаться в этой версии. Он решает отправиться в опасное путешествие, чтобы разгадать тайну загадочного судна и его капитана.

На протяжении многих лет в океане таинственно исчезают корабли. Немногие выжившие вспоминают, что незадолго до трагедии им доводилось увидеть загадочный Корабль-призрак. В это же время по Токио начинает разрушать кварталы гигантский робот по имени Голем, который называет себя посланником этого самого Корабля. Люди исчезают прямо на улицах города, и все убеждены, что за этим стоит Корабль-призрак. Однако один человек — смелый Хаято — начинает сомневаться в этой версии. Он решает отправиться в опасное путешествие, чтобы разгадать тайну загадочного судна и его капитана.

Показать больше

1 мс. назад

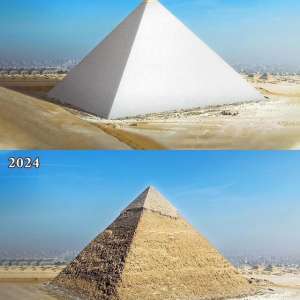

От величия прошлого до теней настоящего

Археологические чудеса — это дыхание истории, воплощённое в камне, металле и песке. Их создали руки древних мастеров, чтобы бросить вызов времени. Но века, войны и равнодушие человечества оставили на них свои следы.

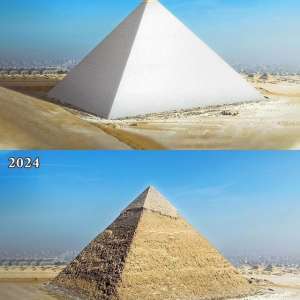

Пирамиды Гизы, Египет

Когда-то они ослепляли белизной известняковых плит, сверкающих под солнцем. Сегодня — это строгие и величественные силуэты, напоминание о вечности и тайнах, которые ещё предстоит разгадать.

Колосс Родосский, Греция

Гелиос, стоящий у входа в гавань, встречал корабли своей железной поступью. Сейчас там лишь ветер и морская пена, несущие память о славе, канувшей в Лету.

Пальмира, Сирия

Дворцы и храмы древнего города поражали роскошью и гармонией форм. Теперь её руины словно скорбят о хрупкости красоты перед лицом времени и человеческой жёсткости.

Висячие сады Семирамиды, Ирак

Может, это миф. Может, реальность. Но сама идея висящих над землёй террас, утопающих в зелени и цветах, до сих пор зовёт нас в мечту о потерянном рае.

Мавзолей в Галикарнасе, Турция

Однажды его мрамор сиял под солнцем, украшаемый гениями античной скульптуры. Теперь от него осталась лишь тень, но даже она говорит о величии ушедшей эпохи.

Александрия, Египет

Здесь горела библиотека, и свет её знаний был утрачен. Сегодня город живёт и дышит, но древние стены помнят времена, когда он был сердцем античного мира.

Эфес, Турция

Храм Артемиды больше не возвышается над горизонтом, но его руины всё так же шепчут истории о величии богини и людях, которые верили в её силу.

Лептис-Магна, Ливия

Забытый город в песках, римская жемчужина пустыни, где каждый камень хранит эхо форумов, базаров и императорских амбиций.

Хатра, Ирак

Когда-то центр торговли и веры, её стены стояли неприступными. Теперь это лишь разрозненные фрагменты, но даже они рассказывают о былой мощи.

Эти места — напоминание о том, что ничто не вечно. Но в их молчании есть и утешение: человеческий гений переживает века, вдохновляя нас искать, творить и помнить.

Археологические чудеса — это дыхание истории, воплощённое в камне, металле и песке. Их создали руки древних мастеров, чтобы бросить вызов времени. Но века, войны и равнодушие человечества оставили на них свои следы.

Пирамиды Гизы, Египет

Когда-то они ослепляли белизной известняковых плит, сверкающих под солнцем. Сегодня — это строгие и величественные силуэты, напоминание о вечности и тайнах, которые ещё предстоит разгадать.

Колосс Родосский, Греция

Гелиос, стоящий у входа в гавань, встречал корабли своей железной поступью. Сейчас там лишь ветер и морская пена, несущие память о славе, канувшей в Лету.

Пальмира, Сирия

Дворцы и храмы древнего города поражали роскошью и гармонией форм. Теперь её руины словно скорбят о хрупкости красоты перед лицом времени и человеческой жёсткости.

Висячие сады Семирамиды, Ирак

Может, это миф. Может, реальность. Но сама идея висящих над землёй террас, утопающих в зелени и цветах, до сих пор зовёт нас в мечту о потерянном рае.

Мавзолей в Галикарнасе, Турция

Однажды его мрамор сиял под солнцем, украшаемый гениями античной скульптуры. Теперь от него осталась лишь тень, но даже она говорит о величии ушедшей эпохи.

Александрия, Египет

Здесь горела библиотека, и свет её знаний был утрачен. Сегодня город живёт и дышит, но древние стены помнят времена, когда он был сердцем античного мира.

Эфес, Турция

Храм Артемиды больше не возвышается над горизонтом, но его руины всё так же шепчут истории о величии богини и людях, которые верили в её силу.

Лептис-Магна, Ливия

Забытый город в песках, римская жемчужина пустыни, где каждый камень хранит эхо форумов, базаров и императорских амбиций.

Хатра, Ирак

Когда-то центр торговли и веры, её стены стояли неприступными. Теперь это лишь разрозненные фрагменты, но даже они рассказывают о былой мощи.

Эти места — напоминание о том, что ничто не вечно. Но в их молчании есть и утешение: человеческий гений переживает века, вдохновляя нас искать, творить и помнить.

Показать больше

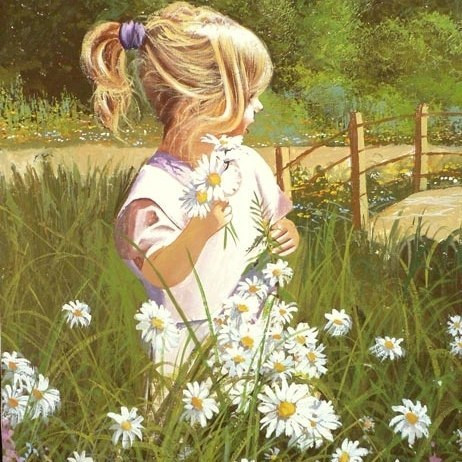

1 мс. назад

123 способа воскресить в себе девочку

Я знаю, как для многих актуальна эта тема. И для меня в том числе. С рождением наших детей мы напрочь забываем, что и сами дети. В глубине души. Начинаем ходить всегда с умным видом, стараемся сделать все правильно. От такой серьезности жизнь радостнее не становится. И мы начинаем стесняться своей спонтанности, непосредственности. Она и так проявляется раз в полгода, а мы еще и давим ее.

Но состояние девочки, дочери, очень важно для любой женщины, жены. Потому что мужчины ждут от нас этого – искренности, восхищения, непредсказуемости и умения радоваться. Именно в таком состоянии можно и нужно просить подарки. Именно в этом состоянии можно научиться гасить мужской гнев.

Но для начала нужно найти в себе эту девочку, найти и воскресить. Точнее, откопать ее из-под завалов, сделать ей искусственное дыхание, потому как она там томилась много десятков лет. А потом снова научиться жить вместе с ней. Не хочется много философствовать об этом, хочу предложить вам 123 простых шага для того, чтобы ощутить снова себя девочкой. Даже если вам уже очень много лет и особенно если вы очень серьезная дама.

Это не волшебные манипуляции, это достаточно странные действия, которые подарят вам внутреннее ощущение детства. Если вы, конечно, не задавите их стыдом:) Прошу вас сразу отключить внутреннего критика, который скажет о том, где можно простудиться, а где кислотные дожди, где это совсем глупо, это вредно и так далее. Помните, что детям на то, какой вредный и опасный этот дождь – все равно. Как и на то, что на снегу нельзя валяться. Они получают от жизни удовольствие всеми возможными способами. Пора и нам об этом вспомнить!

1. Погулять под дождем без зонта, а еще лучше танцевать под дождем.

2. Искупаться в одежде.

3. Делать себе смешные прически – хотя бы для дома.

4. Наряжаться дома, петь и танцевать, пародируя какую-то исполнительницу.

5. Купаться голышом (будьте только аккуратны при выборе места и времени).

6. Позавтракать мороженым.

7. Готовить смешные завтраки – животными или рожицами.

8. Показать мужу язык во время ссоры.

9. Прыгать на кровати.

10. Кататься с горок на детских площадках.

11. Купить себе самую красивую куклу.

12. Мерить глубину луж в резиновых сапогах.

13. Ходить босиком по траве в парке.

14. Прыгать от радости.

15. Рыдать над грустными фильмами – особенно в кинотеатре.

16. Украшать волосы цветами.

17. Рассказывать анекдоты и смешные истории.

18. Использовать смешные и детские слова для ссоры – «Ах, ты бяка-закаляка!».

19. Стрелять из водяных пистолетов.

20. Корчить смешные рожицы зеркалу.

21. Топать ножками в тот момент, когда появляется гнев.

22. Исполнить детскую мечту – например, прокатиться на лошадке или съездить в Диснейленд.

23. Играть в снежки.

24. Качаться на качелях.

25. Валяться в снегу.

26. Устраивать бои подушками.

27. Рисовать на запотевшем окне.

28. Во время праздников устраивать маскарад и самой долго продумывать свой образ.

29. Купить себе самый красивый набор гуаши и от души порисовать что получится.

30. Выделить дома стену для рисования – и сотворить на ней что-нибудь этакое.

31. Попрыгать на батуте.

32. От обиды побить тарелки.

33. Гадать на святки и не только.

34. Носить дома юбочку, как у балерины.

35. Кататься на санках с горок.

36. Когда тебе плохо, просить: «Возьми меня на ручки, что-то мне как-то одиноооко и груууустно».

37. Зарываться в песок целиком.

38. Делать яркий педикюр.

39. Носить розовое, да-да, розовое, как у Барби.

40.Лепить из пластилина поделки.

41. Запускать воздушных змеев.

42. Делать блинчикам смешные рожицы.

43.Дурачиться – с подружками или без никого.

44. Плести венки и носить их на голове.

45.Иногда спать днем.

46. Поиграть в гонки в салоне игровых автоматов.

47. Делать в книжках цветные закладки, выделять маркером интересные места.

48. Визжать, когда страшно. Например, на аттракционах.

49. Украшать к празднику весь дом.

50. Лазить по деревьям (можно не очень высоко).

51.Запускать кораблики по рекам.

52. Покупать себе девочковые тетрадки, дневнички и на полях рисовать цветочки и сердечки.

53. Ловить снежинки ртом.

54. Кататься на троллейбусе кругами.

55. Открыто бояться высоты, больших собак и стоматологов.

56. Чаще улыбаться и смеяться.

57. Отложить все дела и просто отдохнуть в кровати.

58. Иметь коллекцию красивых разноцветных ручек и писать ими свои мечты.

59. Купить себе корону – и иногда ее надевать.

60.Танцевать с пылесосом или шваброй.

61. Совершать безумные поступки.

62. Дуть в трубочку со своим молочным коктейлем, прежде чем начнешь его пить.

63. Купить себе забавную и милую пижаму или сорочку.

64. Купаться во время дождя.

65. Делать вареники с сюрпризами.

66. Сделать выставку своих картин или фотографий.

67. Кормить кошек, собак, птиц на улице.

68. Иногда играть в принцессу.

69. Меняться нарядами с подругами.

70. Носить забавные украшения, бижутерию.

71. Кататься на велосипеде.

72. Надувать мыльные пузыри.

73. Есть жареную картошку со сковородки.

74. Принимать ванну с огромным количеством пены.

75. Кидаться песком на пляже.

76. Заплетать разные косички, с ленточками и без них.

77. Нарушать данные обещания и искренне за это извиняться.

78. Забыть о времени хотя бы на один день, не носить часов.

79. Носить шляпы с огромными полями.

80. Иногда на ужин заказывать пиццу.

81. Покупать себе воздушные шарики.

82. Делать смешные стенгазеты.

83. Писать мужу любовные записки.

84. Напевать любимые песни, когда занимаешься делами.

85. Плакать от неудачи или обиды.

86. Купить себе розовое платье принцессы – и носить его дома.

87. Лепить снеговиков с морковками вместо носа.

88. Смотреть мультфильмы в кинотеатре без детей.

89. Носить девчоночьи ободки, заколки, резинки – с цветами, стразами, разных цветов.

90. Опоздать – пусть это будет первый раз в жизни.

91. Называть любимых ласковыми словами – солнышками, зайками, лапушками, крокодильчиками и ежиками – по обстоятельствам

92. Купить себе плюшевого друга и спать с ним.

93. Строить замки из песка.

94. Собирать букеты полевых цветов и трав.

95. Сидеть, а еще лучше валяться на траве.

96. Купить себе яркие резиновые сапоги для дачи (если дача есть).

97. Читать иногда любовные романы.

98. Хотя бы иногда называть родителей мамулечка и папулечка.

99. Намазаться целебной грязью.

100. Украшать дом свечами по вечерам.

101.Позволить себе нелогичность – ну и что, что вчера сказала «да» — сегодня могу передумать.

102. Плести фенечки, браслетики, делать украшения своими руками.

103. Отправиться в поход с палаткой в лес (с мужчиной!).

104. Щебетать с другими девочками ни о чем – о нарядах и косметике по несколько часов.

105. Носить не только стильные солнцезащитные очки, но и необычные и забавные.

106. Позволить себе целый день ничего не делать, просто лежать в кровати, смотреть любимый фильм и есть любимое мороженое.

107. Family look – одевать всю семью в одинаковую одежду или хотя бы в одинаковый цвет

108. Петь в душе (то есть в том месте, где вы обычно моетесь).

109. Играть в забавные игры семьей – Твистер, Крокодил и другие.

110. Чаще обнимать всех вокруг.

111. Говорить близким: «Я тебя очень-очень-очень-очень люблю!»

112. Искренне восхищаться даже маленькими подвигами мужа.

113. Использовать активнее кружева, рюшечки, цветы в украшении себя и своего пространства.

114. Надувать пузыри из жвачки.

115. Придумывать детям сказки вместо того, чтобы читать готовые.

116. Делать себе локоны, как у принцессы.

117. В магазине померить разные парики и поснимать себя на телефон.

118. Отправиться в сказочное путешествие – например, в Лапландию, или страну Мумий-Троллей, или Карлсона.

119. Сделать из своей кровати ложе принцессы с красивым покрывалом, подушками, балдахином

120. Мечтать, клеить коллажи своей мечты.

121. Купить себе очень дорогое и очень красивое платье (например, свадебное, если у вас его не было).

122.Кататься на роликах.

123. Всем проблемам отвечать: «Я подумаю об этом завтра».

Это далеко не все – пусть включится ваша фантазия и продолжит – что вы еще удивительного делали в детстве, о чем сегодня позабыли?

Главное делать это для себя. Рядом могут быть и ваши дети. И они будут рады увидеть маму такой. Но делать это нужно не для них, а для себя! Чтобы вы получили удовольствие от этого процесса!

И помните, что девочка – это важное состояние, но не единственное. У хорошей жены этих ролей и состояний пять. Хорошо бы уметь в нужный момент включать нужное:)

Пойду-ка покачаюсь на качелях...

Ольга Валяева

Я знаю, как для многих актуальна эта тема. И для меня в том числе. С рождением наших детей мы напрочь забываем, что и сами дети. В глубине души. Начинаем ходить всегда с умным видом, стараемся сделать все правильно. От такой серьезности жизнь радостнее не становится. И мы начинаем стесняться своей спонтанности, непосредственности. Она и так проявляется раз в полгода, а мы еще и давим ее.

Но состояние девочки, дочери, очень важно для любой женщины, жены. Потому что мужчины ждут от нас этого – искренности, восхищения, непредсказуемости и умения радоваться. Именно в таком состоянии можно и нужно просить подарки. Именно в этом состоянии можно научиться гасить мужской гнев.

Но для начала нужно найти в себе эту девочку, найти и воскресить. Точнее, откопать ее из-под завалов, сделать ей искусственное дыхание, потому как она там томилась много десятков лет. А потом снова научиться жить вместе с ней. Не хочется много философствовать об этом, хочу предложить вам 123 простых шага для того, чтобы ощутить снова себя девочкой. Даже если вам уже очень много лет и особенно если вы очень серьезная дама.

Это не волшебные манипуляции, это достаточно странные действия, которые подарят вам внутреннее ощущение детства. Если вы, конечно, не задавите их стыдом:) Прошу вас сразу отключить внутреннего критика, который скажет о том, где можно простудиться, а где кислотные дожди, где это совсем глупо, это вредно и так далее. Помните, что детям на то, какой вредный и опасный этот дождь – все равно. Как и на то, что на снегу нельзя валяться. Они получают от жизни удовольствие всеми возможными способами. Пора и нам об этом вспомнить!

1. Погулять под дождем без зонта, а еще лучше танцевать под дождем.

2. Искупаться в одежде.

3. Делать себе смешные прически – хотя бы для дома.

4. Наряжаться дома, петь и танцевать, пародируя какую-то исполнительницу.

5. Купаться голышом (будьте только аккуратны при выборе места и времени).

6. Позавтракать мороженым.

7. Готовить смешные завтраки – животными или рожицами.

8. Показать мужу язык во время ссоры.

9. Прыгать на кровати.

10. Кататься с горок на детских площадках.

11. Купить себе самую красивую куклу.

12. Мерить глубину луж в резиновых сапогах.

13. Ходить босиком по траве в парке.

14. Прыгать от радости.

15. Рыдать над грустными фильмами – особенно в кинотеатре.

16. Украшать волосы цветами.

17. Рассказывать анекдоты и смешные истории.

18. Использовать смешные и детские слова для ссоры – «Ах, ты бяка-закаляка!».

19. Стрелять из водяных пистолетов.

20. Корчить смешные рожицы зеркалу.

21. Топать ножками в тот момент, когда появляется гнев.

22. Исполнить детскую мечту – например, прокатиться на лошадке или съездить в Диснейленд.

23. Играть в снежки.

24. Качаться на качелях.

25. Валяться в снегу.

26. Устраивать бои подушками.

27. Рисовать на запотевшем окне.

28. Во время праздников устраивать маскарад и самой долго продумывать свой образ.

29. Купить себе самый красивый набор гуаши и от души порисовать что получится.

30. Выделить дома стену для рисования – и сотворить на ней что-нибудь этакое.

31. Попрыгать на батуте.

32. От обиды побить тарелки.

33. Гадать на святки и не только.

34. Носить дома юбочку, как у балерины.

35. Кататься на санках с горок.

36. Когда тебе плохо, просить: «Возьми меня на ручки, что-то мне как-то одиноооко и груууустно».

37. Зарываться в песок целиком.

38. Делать яркий педикюр.

39. Носить розовое, да-да, розовое, как у Барби.

40.Лепить из пластилина поделки.

41. Запускать воздушных змеев.

42. Делать блинчикам смешные рожицы.

43.Дурачиться – с подружками или без никого.

44. Плести венки и носить их на голове.

45.Иногда спать днем.

46. Поиграть в гонки в салоне игровых автоматов.

47. Делать в книжках цветные закладки, выделять маркером интересные места.

48. Визжать, когда страшно. Например, на аттракционах.

49. Украшать к празднику весь дом.

50. Лазить по деревьям (можно не очень высоко).

51.Запускать кораблики по рекам.

52. Покупать себе девочковые тетрадки, дневнички и на полях рисовать цветочки и сердечки.

53. Ловить снежинки ртом.

54. Кататься на троллейбусе кругами.

55. Открыто бояться высоты, больших собак и стоматологов.

56. Чаще улыбаться и смеяться.

57. Отложить все дела и просто отдохнуть в кровати.

58. Иметь коллекцию красивых разноцветных ручек и писать ими свои мечты.

59. Купить себе корону – и иногда ее надевать.

60.Танцевать с пылесосом или шваброй.

61. Совершать безумные поступки.

62. Дуть в трубочку со своим молочным коктейлем, прежде чем начнешь его пить.

63. Купить себе забавную и милую пижаму или сорочку.

64. Купаться во время дождя.

65. Делать вареники с сюрпризами.

66. Сделать выставку своих картин или фотографий.

67. Кормить кошек, собак, птиц на улице.

68. Иногда играть в принцессу.

69. Меняться нарядами с подругами.

70. Носить забавные украшения, бижутерию.

71. Кататься на велосипеде.

72. Надувать мыльные пузыри.

73. Есть жареную картошку со сковородки.

74. Принимать ванну с огромным количеством пены.

75. Кидаться песком на пляже.

76. Заплетать разные косички, с ленточками и без них.

77. Нарушать данные обещания и искренне за это извиняться.

78. Забыть о времени хотя бы на один день, не носить часов.

79. Носить шляпы с огромными полями.

80. Иногда на ужин заказывать пиццу.

81. Покупать себе воздушные шарики.

82. Делать смешные стенгазеты.

83. Писать мужу любовные записки.

84. Напевать любимые песни, когда занимаешься делами.

85. Плакать от неудачи или обиды.

86. Купить себе розовое платье принцессы – и носить его дома.

87. Лепить снеговиков с морковками вместо носа.

88. Смотреть мультфильмы в кинотеатре без детей.

89. Носить девчоночьи ободки, заколки, резинки – с цветами, стразами, разных цветов.

90. Опоздать – пусть это будет первый раз в жизни.

91. Называть любимых ласковыми словами – солнышками, зайками, лапушками, крокодильчиками и ежиками – по обстоятельствам

92. Купить себе плюшевого друга и спать с ним.

93. Строить замки из песка.

94. Собирать букеты полевых цветов и трав.

95. Сидеть, а еще лучше валяться на траве.

96. Купить себе яркие резиновые сапоги для дачи (если дача есть).

97. Читать иногда любовные романы.

98. Хотя бы иногда называть родителей мамулечка и папулечка.

99. Намазаться целебной грязью.

100. Украшать дом свечами по вечерам.

101.Позволить себе нелогичность – ну и что, что вчера сказала «да» — сегодня могу передумать.

102. Плести фенечки, браслетики, делать украшения своими руками.

103. Отправиться в поход с палаткой в лес (с мужчиной!).

104. Щебетать с другими девочками ни о чем – о нарядах и косметике по несколько часов.

105. Носить не только стильные солнцезащитные очки, но и необычные и забавные.

106. Позволить себе целый день ничего не делать, просто лежать в кровати, смотреть любимый фильм и есть любимое мороженое.

107. Family look – одевать всю семью в одинаковую одежду или хотя бы в одинаковый цвет

108. Петь в душе (то есть в том месте, где вы обычно моетесь).

109. Играть в забавные игры семьей – Твистер, Крокодил и другие.

110. Чаще обнимать всех вокруг.

111. Говорить близким: «Я тебя очень-очень-очень-очень люблю!»

112. Искренне восхищаться даже маленькими подвигами мужа.

113. Использовать активнее кружева, рюшечки, цветы в украшении себя и своего пространства.

114. Надувать пузыри из жвачки.

115. Придумывать детям сказки вместо того, чтобы читать готовые.

116. Делать себе локоны, как у принцессы.

117. В магазине померить разные парики и поснимать себя на телефон.

118. Отправиться в сказочное путешествие – например, в Лапландию, или страну Мумий-Троллей, или Карлсона.

119. Сделать из своей кровати ложе принцессы с красивым покрывалом, подушками, балдахином

120. Мечтать, клеить коллажи своей мечты.

121. Купить себе очень дорогое и очень красивое платье (например, свадебное, если у вас его не было).

122.Кататься на роликах.

123. Всем проблемам отвечать: «Я подумаю об этом завтра».

Это далеко не все – пусть включится ваша фантазия и продолжит – что вы еще удивительного делали в детстве, о чем сегодня позабыли?

Главное делать это для себя. Рядом могут быть и ваши дети. И они будут рады увидеть маму такой. Но делать это нужно не для них, а для себя! Чтобы вы получили удовольствие от этого процесса!

И помните, что девочка – это важное состояние, но не единственное. У хорошей жены этих ролей и состояний пять. Хорошо бы уметь в нужный момент включать нужное:)

Пойду-ка покачаюсь на качелях...

Ольга Валяева

Показать больше

1 мс. назад

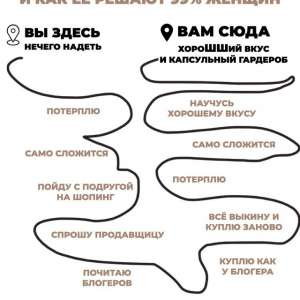

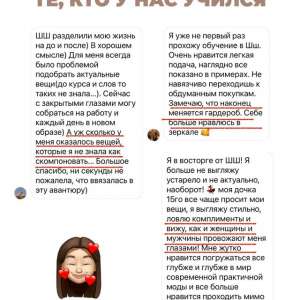

Собирала сегодня лучки на следующую неделю и сняла для вас классную переодеваШШку с осенней мини-капсулой!

Уже монтируем ;)

А пока знакомлю вас с новым форматом: ШШопинг-терапия :)

Идеальный гардероб напоминает крутой конструктор :)

В нем находятся разноцветные детальки, которые идеально подходят друг к другу.

Из них можно легко построить и самолёт, и кораблик, а, в случае необходимости, и космический корабль :)

То есть собрать комплект, чтобы отвезти детей в школу или сад, пойти на работу, а вечером на выставку, свидание или в кафе с подругами :)

Такой гардероб-конструктор мы в ШШ называем капсулой.

А умение делать такие крутые капсулы — наша фишка ;)

Почему мы рекомендуем превращать гардероб в капсульный и создавать его по нашей фирменной системе?

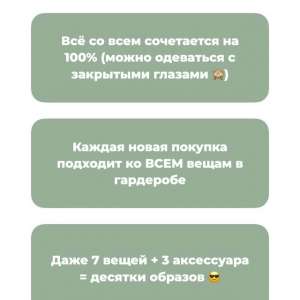

Потому что в капсулах, построенных по технологии ШШ:

- все со всем сочетается на 100% и с закрытыми глазами

- каждая новая покупка подходит КО ВСЕМ вещам в текущем гардеробе

Чтобы научиться собирать капсульный гардероб, нужно хотя бы 7 вещей и 3 аксессуара.

Из них у вас по нашей технологии получится больше комплектов, чем у многих собирается из 100 вещей и десятков аксессуаров :)

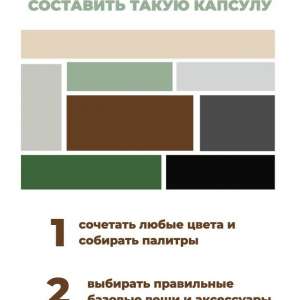

Умение собирать гардеробные капсулы состоит из двух навыков:

- нужно уметь сочетать любые цвета и создавать палитры для капсул

- нужно уметь выбирать правильную базу и вкусно ее «готовить»

Важно: никто за вас не соберет гардероб, который нужен и подходит лично вам. Сорри :)

Примеры призваны проиллюстрировать Возможность создания гардероба, в котором все цветные вещи подходят другу к другу.

Набор оттенков в капсуле зависит от вас, а с нейтралами, как и с цветами, тоже надо уметь работать, чтобы получилось, как у меня, а не тоска беспросветная, как это часто бывает :(

Учиться собирать капсульные гардеробы, где всё со всем сочетается, будем этой осенью на ШШопинг-терапии под кодовым называнием «Гардероб под ключ»

Вам понравится!

Скоро расскажем подробности, а пока не переключайтесь!

Предзапись уже открыта https://on.shoppingschool....

Уже монтируем ;)

А пока знакомлю вас с новым форматом: ШШопинг-терапия :)

Идеальный гардероб напоминает крутой конструктор :)

В нем находятся разноцветные детальки, которые идеально подходят друг к другу.

Из них можно легко построить и самолёт, и кораблик, а, в случае необходимости, и космический корабль :)

То есть собрать комплект, чтобы отвезти детей в школу или сад, пойти на работу, а вечером на выставку, свидание или в кафе с подругами :)

Такой гардероб-конструктор мы в ШШ называем капсулой.

А умение делать такие крутые капсулы — наша фишка ;)

Почему мы рекомендуем превращать гардероб в капсульный и создавать его по нашей фирменной системе?

Потому что в капсулах, построенных по технологии ШШ:

- все со всем сочетается на 100% и с закрытыми глазами

- каждая новая покупка подходит КО ВСЕМ вещам в текущем гардеробе

Чтобы научиться собирать капсульный гардероб, нужно хотя бы 7 вещей и 3 аксессуара.

Из них у вас по нашей технологии получится больше комплектов, чем у многих собирается из 100 вещей и десятков аксессуаров :)

Умение собирать гардеробные капсулы состоит из двух навыков:

- нужно уметь сочетать любые цвета и создавать палитры для капсул

- нужно уметь выбирать правильную базу и вкусно ее «готовить»

Важно: никто за вас не соберет гардероб, который нужен и подходит лично вам. Сорри :)

Примеры призваны проиллюстрировать Возможность создания гардероба, в котором все цветные вещи подходят другу к другу.

Набор оттенков в капсуле зависит от вас, а с нейтралами, как и с цветами, тоже надо уметь работать, чтобы получилось, как у меня, а не тоска беспросветная, как это часто бывает :(

Учиться собирать капсульные гардеробы, где всё со всем сочетается, будем этой осенью на ШШопинг-терапии под кодовым называнием «Гардероб под ключ»

Вам понравится!

Скоро расскажем подробности, а пока не переключайтесь!

Предзапись уже открыта https://on.shoppingschool....

Показать больше

1 мс. назад

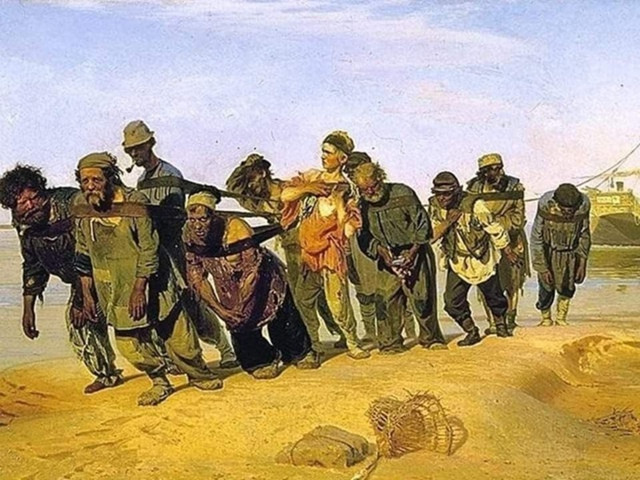

💬 Картина Репина "Бурлаки на Волге" в советское время, да и сейчас, считалась символом угнетения рабочего люда в царской России.

Вот, несчастные, оборванные, полуголодные бедняки работают как лошади, за три копейки тягая суда по Волге...

На самом деле всё было не так!

Вопреки расхожему мнению, бурлаки на Волге зарабатывали больше, чем художник Репин, который эту картину написал.

По берегу бурлаки особо ничего не таскали. На трудных участках судоходного пути, где парусные и вёсельные торговые корабли шли против течения, вперёд посылали лодку, которая бросала якоря. От лодки на корабль тянулись тросы, которые крепились к барабану.

Бурлаки - сильные здоровые мужики, стоя на корабле, тянули тросы от носа к корме, наматывая их на барабан, тянувший кораблик вперёд, преодолевая течение.

На берег они сходили редко, обычно, чтобы снять корабль с мели или вытащить поломанное судно.

На картине Репина они как раз вытягивают судно, севшее на мель.

Флаг перевёрнутый вверх ногами, который вы видите на картине - сигнал бедствия или поломки.

Причём для этого рода работ, сходя на часто заболоченный илистый берег, бурлаки, чтобы не замарать обычную одежду, надевали рванину и старьё.

Теперь о зарплате.

В середине ХIX века обычный бурлак зарабатывал в месяц 60 - 80 рублей, а шишка - командир артели бурлаков - 100 - 120 рублей.

Для сравнения: земской врач и учитель гимназии - средний класс тогдашней России, получали в среднем 80 рублей в месяц. Фельдшер - 50 рублей.

По сути, рядовой бурлак зарабатывал на уровне среднего класса, а командир артели и вовсе был обеспеченным человеком. При этом в судоходный сезон бурлаков кормили за хозяйский счёт. То есть, деньги они свои не тратили, и могли потом полгода на них жить и ни в чём себе не отказывать. Что многие и делали. Шишки потом становились командирами речных судов, а многие обычные бурлаки, сколотив состояние, уходили в купцы или покупали землю для ведения сельского хозяйства.

Да, труд был тяжёлый, но хорошо оплачиваемый. Бурлаком пару лет проработал писатель Владимир Гиляровский, отпрыск зажиточной дворянско-казацкой семьи. Не проявив прилежности в учёбе, он сбежал познавать Россию в бурлаки, где нашёл применение своей недюжинной силе, а заодно побывал во всех прибрежных городах Поволжья.

Зажиточность бурлаков доказывает и другой факт. Многие роскошные церкви, стоящие вдоль Волги-матушки, были построены на деньги бурлацких артелей.

Таким образом, на картине Репина мы видим не отчаявшихся голодных бедняков, а представителей обеспеченного среднего класса, которые вытягивают судно с мели, облачившись в старую рванину, чтобы не пачкать основную одежду, в которой они работают на судне.

Кстати, Репин писал эту картину три года, а продал за 3000 руб. Это заработок небольшой бурлацкой артели за два месяца.

Вот, несчастные, оборванные, полуголодные бедняки работают как лошади, за три копейки тягая суда по Волге...

На самом деле всё было не так!

Вопреки расхожему мнению, бурлаки на Волге зарабатывали больше, чем художник Репин, который эту картину написал.

По берегу бурлаки особо ничего не таскали. На трудных участках судоходного пути, где парусные и вёсельные торговые корабли шли против течения, вперёд посылали лодку, которая бросала якоря. От лодки на корабль тянулись тросы, которые крепились к барабану.

Бурлаки - сильные здоровые мужики, стоя на корабле, тянули тросы от носа к корме, наматывая их на барабан, тянувший кораблик вперёд, преодолевая течение.

На берег они сходили редко, обычно, чтобы снять корабль с мели или вытащить поломанное судно.

На картине Репина они как раз вытягивают судно, севшее на мель.

Флаг перевёрнутый вверх ногами, который вы видите на картине - сигнал бедствия или поломки.

Причём для этого рода работ, сходя на часто заболоченный илистый берег, бурлаки, чтобы не замарать обычную одежду, надевали рванину и старьё.

Теперь о зарплате.

В середине ХIX века обычный бурлак зарабатывал в месяц 60 - 80 рублей, а шишка - командир артели бурлаков - 100 - 120 рублей.

Для сравнения: земской врач и учитель гимназии - средний класс тогдашней России, получали в среднем 80 рублей в месяц. Фельдшер - 50 рублей.

По сути, рядовой бурлак зарабатывал на уровне среднего класса, а командир артели и вовсе был обеспеченным человеком. При этом в судоходный сезон бурлаков кормили за хозяйский счёт. То есть, деньги они свои не тратили, и могли потом полгода на них жить и ни в чём себе не отказывать. Что многие и делали. Шишки потом становились командирами речных судов, а многие обычные бурлаки, сколотив состояние, уходили в купцы или покупали землю для ведения сельского хозяйства.

Да, труд был тяжёлый, но хорошо оплачиваемый. Бурлаком пару лет проработал писатель Владимир Гиляровский, отпрыск зажиточной дворянско-казацкой семьи. Не проявив прилежности в учёбе, он сбежал познавать Россию в бурлаки, где нашёл применение своей недюжинной силе, а заодно побывал во всех прибрежных городах Поволжья.

Зажиточность бурлаков доказывает и другой факт. Многие роскошные церкви, стоящие вдоль Волги-матушки, были построены на деньги бурлацких артелей.

Таким образом, на картине Репина мы видим не отчаявшихся голодных бедняков, а представителей обеспеченного среднего класса, которые вытягивают судно с мели, облачившись в старую рванину, чтобы не пачкать основную одежду, в которой они работают на судне.

Кстати, Репин писал эту картину три года, а продал за 3000 руб. Это заработок небольшой бурлацкой артели за два месяца.

Показать больше

1 мс. назад

Памятник затопленным кораблям

Во время обороны Севастополя было принято решение затопить несколько кораблей, дабы преградить англо-французскому флоту проход в бухту. Решение оказалось удачным, поэтому корабли не смогли подойти к городу в течение полугода — до самого подписания Парижского мирного договора, ознаменовавшего конец войны. В память о затопленных кораблях в 1905 году, в 50-летнюю годовщину обороны Севастополя, установили монумент, увенчанный двуглавым орлом, императорской короной и морским якорем. Примечательно, что даже в СССР, когда активно избавлялись от царской символики, памятник остался нетронутым. Монумент также является одним из главных символов Крыма и изображен на купюре в 200 рублей.

Координаты: 44.61839690236465, 33.524219653364476

Во время обороны Севастополя было принято решение затопить несколько кораблей, дабы преградить англо-французскому флоту проход в бухту. Решение оказалось удачным, поэтому корабли не смогли подойти к городу в течение полугода — до самого подписания Парижского мирного договора, ознаменовавшего конец войны. В память о затопленных кораблях в 1905 году, в 50-летнюю годовщину обороны Севастополя, установили монумент, увенчанный двуглавым орлом, императорской короной и морским якорем. Примечательно, что даже в СССР, когда активно избавлялись от царской символики, памятник остался нетронутым. Монумент также является одним из главных символов Крыма и изображен на купюре в 200 рублей.

Координаты: 44.61839690236465, 33.524219653364476

Показать больше

1 мс. назад

9 сентября 1952 года Иосифом Сталиным было подписано постановление «О проектировании и строительстве объекта 627» — о начале работ по созданию первой советской атомной подводной лодки. Так было положено начало проекту подводных лодок 627 «Кит», который впоследствии стал легендой флота под названием К-3 «Ленинский комсомол».

Головную субмарину проекта К-3 заложили на верфи в сентябре 1955 года и ввели в строй в декабре 1958-го. В результате создания атомных подводных лодок проекта 627 СССР стал второй в мире державой, имеющей атомный подводный флот. Корабли проекта 627–627А имели выдающиеся для своего времени характеристики.

Всего с 1957 по 1964 годы были построены 13 лодок — головная К-3 проекта 627 и еще 12 по доработанному проекту 627А. Они состояли на службе в течение около 30 лет, их начали выводить из боевого состава только с 1989 года. Все лодки активно участвовали в несении боевой службы, отправляясь в дальние боевые походы в любых широтах.

#памятныедаты_ИсторияРФ

Головную субмарину проекта К-3 заложили на верфи в сентябре 1955 года и ввели в строй в декабре 1958-го. В результате создания атомных подводных лодок проекта 627 СССР стал второй в мире державой, имеющей атомный подводный флот. Корабли проекта 627–627А имели выдающиеся для своего времени характеристики.

Всего с 1957 по 1964 годы были построены 13 лодок — головная К-3 проекта 627 и еще 12 по доработанному проекту 627А. Они состояли на службе в течение около 30 лет, их начали выводить из боевого состава только с 1989 года. Все лодки активно участвовали в несении боевой службы, отправляясь в дальние боевые походы в любых широтах.

#памятныедаты_ИсторияРФ

Показать больше

1 мс. назад

От величия прошлого до теней настоящего

Археологические чудеса — это дыхание истории, воплощённое в камне, металле и песке. Их создали руки древних мастеров, чтобы бросить вызов времени. Но века, войны и равнодушие человечества оставили на них свои следы.

Пирамиды Гизы, Египет

Когда-то они ослепляли белизной известняковых плит, сверкающих под солнцем. Сегодня — это строгие и величественные силуэты, напоминание о вечности и тайнах, которые ещё предстоит разгадать.

Колосс Родосский, Греция

Гелиос, стоящий у входа в гавань, встречал корабли своей железной поступью. Сейчас там лишь ветер и морская пена, несущие память о славе, канувшей в Лету.

Пальмира, Сирия

Дворцы и храмы древнего города поражали роскошью и гармонией форм. Теперь её руины словно скорбят о хрупкости красоты перед лицом времени и человеческой жёсткости.

Висячие сады Семирамиды, Ирак

Может, это миф. Может, реальность. Но сама идея висящих над землёй террас, утопающих в зелени и цветах, до сих пор зовёт нас в мечту о потерянном рае.

Мавзолей в Галикарнасе, Турция

Однажды его мрамор сиял под солнцем, украшаемый гениями античной скульптуры. Теперь от него осталась лишь тень, но даже она говорит о величии ушедшей эпохи.

Александрия, Египет

Здесь горела библиотека, и свет её знаний был утрачен. Сегодня город живёт и дышит, но древние стены помнят времена, когда он был сердцем античного мира.

Эфес, Турция

Храм Артемиды больше не возвышается над горизонтом, но его руины всё так же шепчут истории о величии богини и людях, которые верили в её силу.

Лептис-Магна, Ливия

Забытый город в песках, римская жемчужина пустыни, где каждый камень хранит эхо форумов, базаров и императорских амбиций.

Хатра, Ирак

Когда-то центр торговли и веры, её стены стояли неприступными. Теперь это лишь разрозненные фрагменты, но даже они рассказывают о былой мощи.

Эти места — напоминание о том, что ничто не вечно. Но в их молчании есть и утешение: человеческий гений переживает века, вдохновляя нас искать, творить и помнить.

Археологические чудеса — это дыхание истории, воплощённое в камне, металле и песке. Их создали руки древних мастеров, чтобы бросить вызов времени. Но века, войны и равнодушие человечества оставили на них свои следы.

Пирамиды Гизы, Египет

Когда-то они ослепляли белизной известняковых плит, сверкающих под солнцем. Сегодня — это строгие и величественные силуэты, напоминание о вечности и тайнах, которые ещё предстоит разгадать.

Колосс Родосский, Греция

Гелиос, стоящий у входа в гавань, встречал корабли своей железной поступью. Сейчас там лишь ветер и морская пена, несущие память о славе, канувшей в Лету.

Пальмира, Сирия

Дворцы и храмы древнего города поражали роскошью и гармонией форм. Теперь её руины словно скорбят о хрупкости красоты перед лицом времени и человеческой жёсткости.

Висячие сады Семирамиды, Ирак

Может, это миф. Может, реальность. Но сама идея висящих над землёй террас, утопающих в зелени и цветах, до сих пор зовёт нас в мечту о потерянном рае.

Мавзолей в Галикарнасе, Турция

Однажды его мрамор сиял под солнцем, украшаемый гениями античной скульптуры. Теперь от него осталась лишь тень, но даже она говорит о величии ушедшей эпохи.

Александрия, Египет

Здесь горела библиотека, и свет её знаний был утрачен. Сегодня город живёт и дышит, но древние стены помнят времена, когда он был сердцем античного мира.

Эфес, Турция

Храм Артемиды больше не возвышается над горизонтом, но его руины всё так же шепчут истории о величии богини и людях, которые верили в её силу.

Лептис-Магна, Ливия

Забытый город в песках, римская жемчужина пустыни, где каждый камень хранит эхо форумов, базаров и императорских амбиций.

Хатра, Ирак

Когда-то центр торговли и веры, её стены стояли неприступными. Теперь это лишь разрозненные фрагменты, но даже они рассказывают о былой мощи.

Эти места — напоминание о том, что ничто не вечно. Но в их молчании есть и утешение: человеческий гений переживает века, вдохновляя нас искать, творить и помнить.

Показать больше

1 мс. назад

40 планов на осень:

1. Провести утро в кофейне с книжкой, у окошка, в идеале — в дождь.

2. Выгулять полуосеннюю обувь, которую в жару не наденешь — жарко, а поздней осенью — холодно.

3. Добраться до парка аттракционов и покататься на них, пока они

работают.

4. Дойти до школы, в которой учился, постоять в сторонке во время линейки и ностальгически вспомнить детство.

5. Обзавестись новым зонтом, осенней шапочкой и перчатками.

6. Поваляться в листьях — пока они еще не мокрые и не грязные, но уже нападали на траву.

7. Торжественно убрать летние вещи в уютную коробку, достать зимние и с помпой водрузить на вешалку. Вещи, которые не были надеты этим летом ни разу, отдать даром.

8. Послушать птиц. Например, в лесу.

9. Съездить на выходных на берег реки с палаткой; выйти на рассвете в туман, озябнуть и согреться свежим чаем.

10. Начать собирать гербарий из зеленых листьев, чтобы потом увидеть, как они желтеют.

11. Поесть арбузов! Особенно если не наелся ими в августе.

12. Сварить варенье или повидло.

13. Связать шарф.

14. Заняться здоровьем.

15. Больше проводить время с друзьями. Устроить дружеские посиделки без особой причины.

16.Купить запас ручек, тетрадок на весь год, если активно ими пользуетесь. Можно завести специальный ежедневник — не для дел, а для творческих планов или ваших пожеланий.

17. Вырезать рожицу из тыквы на Хэллоуин.

18. Разобрать летние фотографии. Распечатать лучшие, повесить на стену и любоваться.

19. Сходить по грибы. Прямо в лес. Если леса рядом не наблюдается — купить у бабушек лисичек и сделать отличное жаркое.

20. Побродить по городу в резиновых сапогах и с огромным зонтом во время дождя.

21. Сварить глинтвейн.

22. Составить плейлист осени.

23. Сходить в городские парки, до которых руки не дошли летом.

24. Расставить дома свечи и жечь их, когда начинает темнеть.

25. Сходить в аквапарк и искупаться как следует, если летом не получилось.

26. Погулять по городскому центру без повода, просто так.

27. Приготовить тыквенный пирог (потренироваться перед Хэллоуином). Или яблочный пирог.

28. Устроить осенний фотосет.

29. Обзавестись клевой теплой пижамой, которая будет согревать до весны.

30. Посадить в горшочек розмарин и шалфей, чтобы напоминали о лете.

31. Пускать кораблики, пока река не замерзла.

32. Носить с собой термос или тумблер с травяным чаем или горячим соком со специями.

33. Написать сочинение «как я провел лето» в удобной, а не школьной форме. Текстом, рисунками, фотками, гербарием.

34. Накупить чаев для осени — ароматных и крепких.

35. Закопать клад, пока земля не застыла. Запомнить место (например, нарисовать карту), а весной добыть его.

36. Собрать в парке или лесу сосновых шишек, чтобы попозже

раскрасить их и подарить друзьям.

37. Накупить книжек, чтобы читать их всю осень напролет.

38. Набрать много-много желудей и орехов «на потом», чтобы когда будет холодно и печально вынесли их в лес (парк) и дать сойкам задание рассадить все это богатсво по тайным местам. А через двадцать-тридцать лет это станет настоящим бором.

39. Слушать, как звенят первые сухие листья, которые гонит по асфальту ветер.

40. Составить список приятных дел на зиму.

1. Провести утро в кофейне с книжкой, у окошка, в идеале — в дождь.

2. Выгулять полуосеннюю обувь, которую в жару не наденешь — жарко, а поздней осенью — холодно.

3. Добраться до парка аттракционов и покататься на них, пока они

работают.

4. Дойти до школы, в которой учился, постоять в сторонке во время линейки и ностальгически вспомнить детство.

5. Обзавестись новым зонтом, осенней шапочкой и перчатками.

6. Поваляться в листьях — пока они еще не мокрые и не грязные, но уже нападали на траву.

7. Торжественно убрать летние вещи в уютную коробку, достать зимние и с помпой водрузить на вешалку. Вещи, которые не были надеты этим летом ни разу, отдать даром.

8. Послушать птиц. Например, в лесу.

9. Съездить на выходных на берег реки с палаткой; выйти на рассвете в туман, озябнуть и согреться свежим чаем.

10. Начать собирать гербарий из зеленых листьев, чтобы потом увидеть, как они желтеют.

11. Поесть арбузов! Особенно если не наелся ими в августе.

12. Сварить варенье или повидло.

13. Связать шарф.

14. Заняться здоровьем.

15. Больше проводить время с друзьями. Устроить дружеские посиделки без особой причины.

16.Купить запас ручек, тетрадок на весь год, если активно ими пользуетесь. Можно завести специальный ежедневник — не для дел, а для творческих планов или ваших пожеланий.

17. Вырезать рожицу из тыквы на Хэллоуин.

18. Разобрать летние фотографии. Распечатать лучшие, повесить на стену и любоваться.

19. Сходить по грибы. Прямо в лес. Если леса рядом не наблюдается — купить у бабушек лисичек и сделать отличное жаркое.

20. Побродить по городу в резиновых сапогах и с огромным зонтом во время дождя.

21. Сварить глинтвейн.

22. Составить плейлист осени.

23. Сходить в городские парки, до которых руки не дошли летом.

24. Расставить дома свечи и жечь их, когда начинает темнеть.

25. Сходить в аквапарк и искупаться как следует, если летом не получилось.

26. Погулять по городскому центру без повода, просто так.

27. Приготовить тыквенный пирог (потренироваться перед Хэллоуином). Или яблочный пирог.

28. Устроить осенний фотосет.

29. Обзавестись клевой теплой пижамой, которая будет согревать до весны.

30. Посадить в горшочек розмарин и шалфей, чтобы напоминали о лете.

31. Пускать кораблики, пока река не замерзла.

32. Носить с собой термос или тумблер с травяным чаем или горячим соком со специями.

33. Написать сочинение «как я провел лето» в удобной, а не школьной форме. Текстом, рисунками, фотками, гербарием.

34. Накупить чаев для осени — ароматных и крепких.

35. Закопать клад, пока земля не застыла. Запомнить место (например, нарисовать карту), а весной добыть его.

36. Собрать в парке или лесу сосновых шишек, чтобы попозже

раскрасить их и подарить друзьям.

37. Накупить книжек, чтобы читать их всю осень напролет.

38. Набрать много-много желудей и орехов «на потом», чтобы когда будет холодно и печально вынесли их в лес (парк) и дать сойкам задание рассадить все это богатсво по тайным местам. А через двадцать-тридцать лет это станет настоящим бором.

39. Слушать, как звенят первые сухие листья, которые гонит по асфальту ветер.

40. Составить список приятных дел на зиму.

Показать больше

2 мс. назад

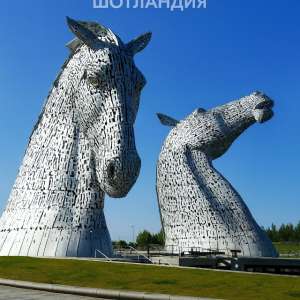

В Шотландии, на берегу канала, из земли вырастают две гигантские, 30-метровые головы лошадей, собранные из тысяч стальных пластин. Это Келпи — памятник мифологическим водным духам, которые, по легендам, могли превращаться в коней.

Днем они выглядят как невероятное произведение инженерного искусства, поражая своей мощью и детализацией. А ночью, когда включается цветная подсветка, они превращаются в настоящих призрачных стражей из другого мира, молчаливо взирающих на проплывающие мимо корабли.

Днем они выглядят как невероятное произведение инженерного искусства, поражая своей мощью и детализацией. А ночью, когда включается цветная подсветка, они превращаются в настоящих призрачных стражей из другого мира, молчаливо взирающих на проплывающие мимо корабли.

Показать больше

2 мс. назад

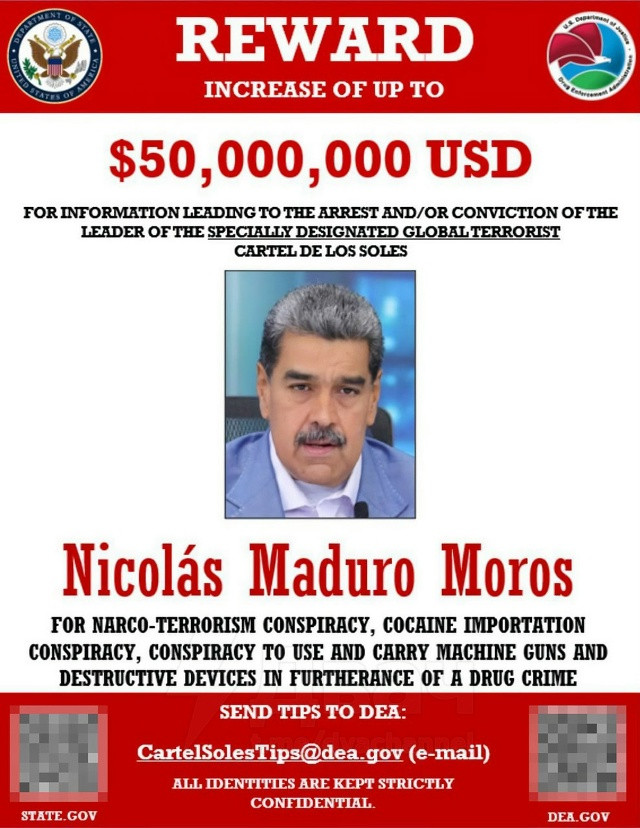

❗️Кажется, начинается: Венесуэла готовится к войне с США — в стране началась мобилизация.

Что случилось:

💢Трамп приравнял банды нелегальных мигрантов к террористам и обвинил Венесуэлу в торговле наркотиками;

💢Он велел Пентагону готовиться к ударам по картелям в Латинской Америке и отправил военные корабли к берегам Венесуэлы;

💢К тому же Трамп отказался признавать Мадуро президентом и объявил награду в $50 миллионов за его поимку.

💢В ответ в Каракасе прошёл митинг, где Мадуро призвал людей вступать в народную милицию и защищать независимость страны;

💢Пункты для записи откроются уже в выходные;

💢Мадуро заявил, что Венесуэла готова победить «империализм»;

💢Примечательно, что 18 августа во время встречи с Зеленским, чей срок полномочий закончился ещё 20 мая прошлого года, Трамп с иронией намекнул, что хотел бы сам подольше оставаться у власти благодаря возможной будущей войне: «А если мы вдруг с кем-то воевать будем, то и у нас выборов не будет?».

Что случилось:

💢Трамп приравнял банды нелегальных мигрантов к террористам и обвинил Венесуэлу в торговле наркотиками;

💢Он велел Пентагону готовиться к ударам по картелям в Латинской Америке и отправил военные корабли к берегам Венесуэлы;

💢К тому же Трамп отказался признавать Мадуро президентом и объявил награду в $50 миллионов за его поимку.

💢В ответ в Каракасе прошёл митинг, где Мадуро призвал людей вступать в народную милицию и защищать независимость страны;

💢Пункты для записи откроются уже в выходные;

💢Мадуро заявил, что Венесуэла готова победить «империализм»;

💢Примечательно, что 18 августа во время встречи с Зеленским, чей срок полномочий закончился ещё 20 мая прошлого года, Трамп с иронией намекнул, что хотел бы сам подольше оставаться у власти благодаря возможной будущей войне: «А если мы вдруг с кем-то воевать будем, то и у нас выборов не будет?».

Показать больше

2 мс. назад

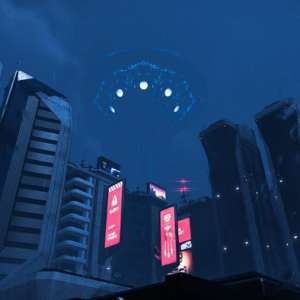

В сети появились слитые материалы предстоящего вторжения на суперземлю в Helldivers 2

🟣Картами выступят мега-города и они будут разрушаться по мере игры

🟣По улицам будут бегать гражданские и солдаты, которые будут помогать игрокам и умирать пачками

🟣Над городом будут зависать огромные корабли иллюминатов, которые необходимо будет уничтожить

🟣Картами выступят мега-города и они будут разрушаться по мере игры

🟣По улицам будут бегать гражданские и солдаты, которые будут помогать игрокам и умирать пачками

🟣Над городом будут зависать огромные корабли иллюминатов, которые необходимо будет уничтожить

Показать больше

2 мс. назад

«Тургояк: озеро, где время течет медленнее»

Наш визит на Тургояк начался облачным полднем. Мы сгружали каяки на берег, смеясь и переговариваясь, пока прозрачнейшие волны прибоя перекатывали камушки на кромке пляжа.

Тургояк встретил нас тишиной.

Не той пустотой, что наводит тоску, а благородной, древней тишиной места, где человек — лишь гость. Здесь не было воя моторов, только плеск весел да крики чаек. Байкал может быть величественнее, но Тургояк — камернее, уютнее. Будто сама природа (а точнее губернатор Челябинской области) решила сохранить его в неприкосновенности, запретив бензиновые двигатели. Вместо них — белые паруса, скользящие по воде, как призраки старых кораблей.

Мы обплыли озеро за три дня, останавливаясь в бухтах, где скалы отражались в воде с фотографической четкостью. Или, как в карельских пейзажах, берега спускались к воде грудами живописных камней, поросшие соснами. Но главным приключением стал остров Веры.

Остров, который помнит мамонтов

На второй день у нас была дневка, которую мы целиком посвятили пешим прогулкам. И первой из них (до наплыва первой волны туристов) была прогулка на остров Веры. Когда-то здесь жили люди. Не те, что строят города, а те, что разговаривали с духами камней. Их дольмены и лабиринты, сложенные шесть тысяч лет назад, все еще стоят, заросшие мхом, но непобежденные временем. Мы ходили между ними, касаясь шершавых плит, и казалось, будто воздух здесь гуще, насыщеннее.

После острова мы рванули на хребет Заозёрный. Тропа вилась между скал, то исчезая, то появляясь вновь, будто проверяя нас на прочность. Зато вид сверху стоил всех усилий: Тургояк лежал внизу, синий и бескрайний, а паруса яхт казались крошечными бумажными корабликами.

Баня, костер и песок, который поет

Вечера здесь были особенными. После бани с пихтовыми вениками (аромат стоял такой, что казалось, будто дышишь самим лесом) мы ныряли в озеро. Вода была настолько чистой, что даже ночью, при свете звезд, видно было дно.

А потом — костер. Разговоры, смех и жареные маршмелушки на шпажках. Оплывая озеро по всему периметру, мы собирали кварц на диких пляжах — розовый, молочный, прозрачный, как слеза. Песок здесь был необычный, с крупными зернами, и когда идешь по нему босиком, кажется, будто он поет под ногами.

Когда мы отплывали от песчаных пляжей, то песок на дне сменился крупными красивыми камнями. В удивительно прозрачной воде казалось, их можно было коснуться рукой. Но двухметровой весло, опущенное вниз, не доставало до дна.

«Откуда у вас такие лодки?»

За всю поездку мы не встретили ни одного каякера. Только людей на сапах, которые жались к берегу, боясь далеко отплывать от берега. Они смотрели на наши лодки с завистью и недоумением.

— Вы что, сами их сюда привезли? Из Тольятти?!

— Ага, — ухмылялся наш рулевой, — восемьсот километров — не шутка.

Они качали головами, а мы отплывали дальше, оставляя за собой лишь легкую рябь.

Когда мы покидали уютные бухты, то временами сталкивались с нагоняемой ветром волной. Но каякам она была нипочем - гребец был укрыт "юбкой" из неопрена и даже когда волна захлестывала борт, внутри каяка было сухо и тепло. Себя уверенно в каяке чувствовали даже гребцы, севшие в каяк впервые.

Когда мы грузили каяки обратно в прицеп, и в последний раз оглядываясь на озеро. Солнце жарило в небесах, раскаляя крупный Тургоякский песок на пляже, омываемый бирюзовый прозрачной водой.

— Обязательно вернемся, — сказал кто-то.

И мы знаем — это не просто слова. Тургояк теперь часть нас. Такая же, как загар, который еще неделю не смоется, или кварц, лежащий в кармане на память.

Место, где время течет медленнее. Где паруса рисуют узоры на воде, а камни помнят эпохи. Где вечер у костра кажется бесконечным, а утро — всегда новым приключением.

Мы обязательно вернемся.

Наш визит на Тургояк начался облачным полднем. Мы сгружали каяки на берег, смеясь и переговариваясь, пока прозрачнейшие волны прибоя перекатывали камушки на кромке пляжа.

Тургояк встретил нас тишиной.

Не той пустотой, что наводит тоску, а благородной, древней тишиной места, где человек — лишь гость. Здесь не было воя моторов, только плеск весел да крики чаек. Байкал может быть величественнее, но Тургояк — камернее, уютнее. Будто сама природа (а точнее губернатор Челябинской области) решила сохранить его в неприкосновенности, запретив бензиновые двигатели. Вместо них — белые паруса, скользящие по воде, как призраки старых кораблей.

Мы обплыли озеро за три дня, останавливаясь в бухтах, где скалы отражались в воде с фотографической четкостью. Или, как в карельских пейзажах, берега спускались к воде грудами живописных камней, поросшие соснами. Но главным приключением стал остров Веры.

Остров, который помнит мамонтов

На второй день у нас была дневка, которую мы целиком посвятили пешим прогулкам. И первой из них (до наплыва первой волны туристов) была прогулка на остров Веры. Когда-то здесь жили люди. Не те, что строят города, а те, что разговаривали с духами камней. Их дольмены и лабиринты, сложенные шесть тысяч лет назад, все еще стоят, заросшие мхом, но непобежденные временем. Мы ходили между ними, касаясь шершавых плит, и казалось, будто воздух здесь гуще, насыщеннее.

После острова мы рванули на хребет Заозёрный. Тропа вилась между скал, то исчезая, то появляясь вновь, будто проверяя нас на прочность. Зато вид сверху стоил всех усилий: Тургояк лежал внизу, синий и бескрайний, а паруса яхт казались крошечными бумажными корабликами.

Баня, костер и песок, который поет

Вечера здесь были особенными. После бани с пихтовыми вениками (аромат стоял такой, что казалось, будто дышишь самим лесом) мы ныряли в озеро. Вода была настолько чистой, что даже ночью, при свете звезд, видно было дно.

А потом — костер. Разговоры, смех и жареные маршмелушки на шпажках. Оплывая озеро по всему периметру, мы собирали кварц на диких пляжах — розовый, молочный, прозрачный, как слеза. Песок здесь был необычный, с крупными зернами, и когда идешь по нему босиком, кажется, будто он поет под ногами.

Когда мы отплывали от песчаных пляжей, то песок на дне сменился крупными красивыми камнями. В удивительно прозрачной воде казалось, их можно было коснуться рукой. Но двухметровой весло, опущенное вниз, не доставало до дна.

«Откуда у вас такие лодки?»

За всю поездку мы не встретили ни одного каякера. Только людей на сапах, которые жались к берегу, боясь далеко отплывать от берега. Они смотрели на наши лодки с завистью и недоумением.

— Вы что, сами их сюда привезли? Из Тольятти?!

— Ага, — ухмылялся наш рулевой, — восемьсот километров — не шутка.

Они качали головами, а мы отплывали дальше, оставляя за собой лишь легкую рябь.

Когда мы покидали уютные бухты, то временами сталкивались с нагоняемой ветром волной. Но каякам она была нипочем - гребец был укрыт "юбкой" из неопрена и даже когда волна захлестывала борт, внутри каяка было сухо и тепло. Себя уверенно в каяке чувствовали даже гребцы, севшие в каяк впервые.

Когда мы грузили каяки обратно в прицеп, и в последний раз оглядываясь на озеро. Солнце жарило в небесах, раскаляя крупный Тургоякский песок на пляже, омываемый бирюзовый прозрачной водой.

— Обязательно вернемся, — сказал кто-то.

И мы знаем — это не просто слова. Тургояк теперь часть нас. Такая же, как загар, который еще неделю не смоется, или кварц, лежащий в кармане на память.

Место, где время течет медленнее. Где паруса рисуют узоры на воде, а камни помнят эпохи. Где вечер у костра кажется бесконечным, а утро — всегда новым приключением.

Мы обязательно вернемся.

Показать больше

2 мс. назад

🇷🇺Как Россия торговала с Америкой во время Войны за независимость?

В 1775–1783 г. , когда американские колонии сражались за свободу от Британии, Россия формально придерживалась политики нейтралитета, но фактически поддерживала США.

Великобритания вела морскую блокаду Америки и грозила топить все корабли, которые хотели вести там торговлю.

Но Екатерина II инициировала "Декларацию о вооружённом нейтралитете", которая защищала права нейтральных стран торговать с воюющими сторонами. Фактически объявив, что Российский флот будет топить Британский, если тот будет мешать торговле.

Россия поставляла в Америку:

➖Парусину и корабельные снасти

➖Железо и пеньку(для канатов и такелажа)

➖Лён и зерно

Обратно в Россию везли:

➖Табак и хлопок

➖Красители и редкие товары из колоний

А в 1783 г., сразу после победы США, Россия стала одной из первых стран, признавших независимость Штатов.

В 1775–1783 г. , когда американские колонии сражались за свободу от Британии, Россия формально придерживалась политики нейтралитета, но фактически поддерживала США.

Великобритания вела морскую блокаду Америки и грозила топить все корабли, которые хотели вести там торговлю.

Но Екатерина II инициировала "Декларацию о вооружённом нейтралитете", которая защищала права нейтральных стран торговать с воюющими сторонами. Фактически объявив, что Российский флот будет топить Британский, если тот будет мешать торговле.

Россия поставляла в Америку:

➖Парусину и корабельные снасти

➖Железо и пеньку(для канатов и такелажа)

➖Лён и зерно

Обратно в Россию везли:

➖Табак и хлопок

➖Красители и редкие товары из колоний

А в 1783 г., сразу после победы США, Россия стала одной из первых стран, признавших независимость Штатов.

Показать больше

2 мс. назад

Бесплатная выставка "Морской"

Штормы, штили, побережья, закаты и восходы, корабли и яхты, водная флора и фауна в искусстве. Художники: Лесных Наталия, Синенко Елена, Шелунова Софья, Забродина Анна, Аш Гала, Изосимова Наталия, Дима Сол, Никитина Мария, Штейн Павел, Ким Алена, Тепухина Елена, Грицан Герман, Каширина Татьяна, Оганесян Амалия, Молодых Елена, Обухова Ольга, Бычкова Анна, Полуконова Наталья и други.

Когда: 5-17 августа с 12:00 до 19:00

Где: Галерея Мольберт, СПб, Большая Конюшенная 11

Штормы, штили, побережья, закаты и восходы, корабли и яхты, водная флора и фауна в искусстве. Художники: Лесных Наталия, Синенко Елена, Шелунова Софья, Забродина Анна, Аш Гала, Изосимова Наталия, Дима Сол, Никитина Мария, Штейн Павел, Ким Алена, Тепухина Елена, Грицан Герман, Каширина Татьяна, Оганесян Амалия, Молодых Елена, Обухова Ольга, Бычкова Анна, Полуконова Наталья и други.

Когда: 5-17 августа с 12:00 до 19:00

Где: Галерея Мольберт, СПб, Большая Конюшенная 11

Показать больше

2 мс. назад

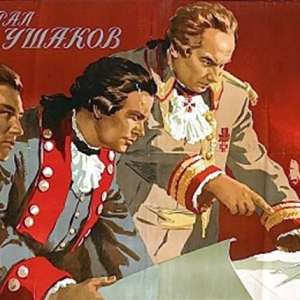

ИСТОРИЯ В КИНЕМАТОГРАФЕ

Битва у мыса Калиакрии была отражена в советском историческом кино. В 1953 г. вышел фильм "Адмирал Ушаков" Михаила Ромма. Главную роль блестяще сыграл ИВАН ПЕРЕВЕРЗЕВ. Роль его главного оппонента, турка (точнее алжирца) Саида-Али сыграл ВЛАДИМИР ЭТУШ. Это была первая роль в кино 31-летнего актера. Было и продолжение - "Корабли штурмуют бастионы".

Битва у мыса Калиакрии была отражена в советском историческом кино. В 1953 г. вышел фильм "Адмирал Ушаков" Михаила Ромма. Главную роль блестяще сыграл ИВАН ПЕРЕВЕРЗЕВ. Роль его главного оппонента, турка (точнее алжирца) Саида-Али сыграл ВЛАДИМИР ЭТУШ. Это была первая роль в кино 31-летнего актера. Было и продолжение - "Корабли штурмуют бастионы".

Показать больше

2 мс. назад

Аракульский Шихан | Прогулка и сапы | 16-17 августа

Запомним финальный летний месяц таким — чуток ветра, много простора, плеск от весла, сап, который скользит по воде и высота, которая вдохновляет на новые свершения.

Поднимемся на Аракульский Шихан — скальная цепь, сложенная из гранитных плит и глыб, будто собрана вручную и обточена стихиями. Максимальная высота на вершине Чемберлен — 80 метров.

С восточного склона открываются виды, которые хочется запомнить: с вершины видно 11 озер. И если смотреть долго — можно влюбиться.

Полюбуемся пейзажами с высота и спустимся к озеру Аракуль. Оно уютно устроилось между гор, поэтому в переводе его название звучит, как «промежуточное озеро». Тектоническое, с кристально чистой водой и островом Любви.

По форме этот кусочек суши напоминает кораблик. Есть поверье, что пара, которая здесь побывает сохранит свои чувства навечно.

Дата: 16 августа

Цена: 4300 ₽ ( Дети до 12 лет 4000 ₽)

Пока август еще не закончился — самое время вдохнуть полной грудью, отплыть на сапе и подняться на скалу. Пиши Ирине Тайговой — и поехали.

Запомним финальный летний месяц таким — чуток ветра, много простора, плеск от весла, сап, который скользит по воде и высота, которая вдохновляет на новые свершения.

Поднимемся на Аракульский Шихан — скальная цепь, сложенная из гранитных плит и глыб, будто собрана вручную и обточена стихиями. Максимальная высота на вершине Чемберлен — 80 метров.

С восточного склона открываются виды, которые хочется запомнить: с вершины видно 11 озер. И если смотреть долго — можно влюбиться.

Полюбуемся пейзажами с высота и спустимся к озеру Аракуль. Оно уютно устроилось между гор, поэтому в переводе его название звучит, как «промежуточное озеро». Тектоническое, с кристально чистой водой и островом Любви.

По форме этот кусочек суши напоминает кораблик. Есть поверье, что пара, которая здесь побывает сохранит свои чувства навечно.

Дата: 16 августа

Цена: 4300 ₽ ( Дети до 12 лет 4000 ₽)

Пока август еще не закончился — самое время вдохнуть полной грудью, отплыть на сапе и подняться на скалу. Пиши Ирине Тайговой — и поехали.

Показать больше

2 мс. назад

«Космос»

В следующем наборе собраны 28 нашивок, посвящённых бескрайнему космосу. Планеты, созвездия, загадочные пришельцы и футуристические космические корабли — идеальный выбор для тех, чья душа стремится к звёздам, даже если тело вынуждено оставаться на Земле, прикованным к станку.

Разнообразие стилей и сюжетов делает эту подборку универсальной для всех поклонников космической эстетики… Словом, такие нашивки способны превратить обычную джинсовку или рюкзак в портал между мирами

В следующем наборе собраны 28 нашивок, посвящённых бескрайнему космосу. Планеты, созвездия, загадочные пришельцы и футуристические космические корабли — идеальный выбор для тех, чья душа стремится к звёздам, даже если тело вынуждено оставаться на Земле, прикованным к станку.

Разнообразие стилей и сюжетов делает эту подборку универсальной для всех поклонников космической эстетики… Словом, такие нашивки способны превратить обычную джинсовку или рюкзак в портал между мирами

Показать больше

2 мс. назад

▪️Вандалы продолжают громить арт-объекты в Боровске. Вовке на кораблике, оторвали голову. Художник Postoronny снова не растерялся и после ремонта вернул кораблик на водоем, но уже с новой фигурой. Ковальски, ты ли это? Респект автору за креатив!

Показать больше

2 мс. назад

Морское настроение! Жду вас, дорогие, на курс с корабликом! Поработаем крупными массами масляных красок! Курс уже идёт, успевайте его купить по старой цене!

Пишите Мария Селиверстова

Пишите Мария Селиверстова

3 мс. назад

💥 Премьера! "Майнкрафт. Вне игры!" - новый квест для детей от 6 лет в парке Волшебная Миля!

Погрузитесь в увлекательный мир Майнкрафта вместе с любимыми героями Стивом и Алекс!

Вас ждёт захватывающий квест, где нужно собрать снаряжение, разгадать головоломки, сразиться с драконами и пауками, а также найти путь домой через волшебные локации: пещеры, корабли, хижины магов и даже домик хоббита.

Это не просто игра - это настоящий приключенческий маршрут, где каждый шаг важен, а успех зависит от командной работы и смекалки.

Погрузитесь в атмосферу Майнкрафта, соберите снаряжение, разгадайте головоломки и найдите путь домой!

⌚Продолжительность квеста 45 минут.

📅 Расписание с ближайшими датами:

- 2 августа в 17.00;

- 3 августа в 15.30;

- 5 августа в 15.30;

- 8 августа в 15.30;

- 9 августа в 17.00;

- 10 августа в 15.30;

- 14 августа в 15.30.

🎁В честь премьеры дарим промокод "МАЙН" на все сеансы "Майнкрафт. Вне игры!" в августе! Он дает скидку -30% от стоимости детского билета с квестом (при покупке билета на нашем сайте).

🎈До и после квеста можно играть в парке без ограничения времени.

#волшебнаямиля #майнкрафт

Погрузитесь в увлекательный мир Майнкрафта вместе с любимыми героями Стивом и Алекс!

Вас ждёт захватывающий квест, где нужно собрать снаряжение, разгадать головоломки, сразиться с драконами и пауками, а также найти путь домой через волшебные локации: пещеры, корабли, хижины магов и даже домик хоббита.

Это не просто игра - это настоящий приключенческий маршрут, где каждый шаг важен, а успех зависит от командной работы и смекалки.

Погрузитесь в атмосферу Майнкрафта, соберите снаряжение, разгадайте головоломки и найдите путь домой!

⌚Продолжительность квеста 45 минут.

📅 Расписание с ближайшими датами:

- 2 августа в 17.00;

- 3 августа в 15.30;

- 5 августа в 15.30;

- 8 августа в 15.30;

- 9 августа в 17.00;

- 10 августа в 15.30;

- 14 августа в 15.30.

🎁В честь премьеры дарим промокод "МАЙН" на все сеансы "Майнкрафт. Вне игры!" в августе! Он дает скидку -30% от стоимости детского билета с квестом (при покупке билета на нашем сайте).

🎈До и после квеста можно играть в парке без ограничения времени.

#волшебнаямиля #майнкрафт

Показать больше

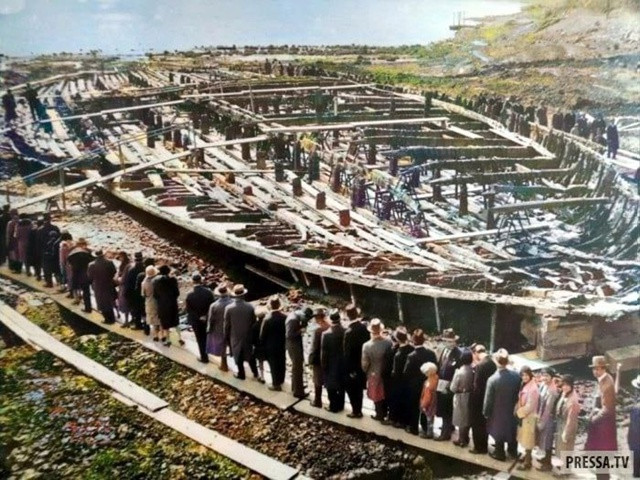

3 мс. назад

☝Корабли итальянского озера Неми, принадлежавшие когда то императору Калигуле. Были подняты со дна высушенного озера в 1930-ых гг. Оба корабля имели размеры 70 на 20 метров и были построены в 37-54 гг.

Предположительно их затопили во время гражданских войн, после гибели Нерона. Во время второй мировой войны оба судна сгорели, так что нам остаётся смотреть на их старые фотографии и реконструкции. Цвета добавлены искусственно.

Предположительно их затопили во время гражданских войн, после гибели Нерона. Во время второй мировой войны оба судна сгорели, так что нам остаётся смотреть на их старые фотографии и реконструкции. Цвета добавлены искусственно.

Показать больше

3 мс. назад

📜 Послание, которое ждёт только тебя

В бутылке — кораблик и тайна.

Слова спрятаны, но не навсегда.

Напиши Кораблик, и я покажу, что скрыто внутри.

В бутылке — кораблик и тайна.

Слова спрятаны, но не навсегда.

Напиши Кораблик, и я покажу, что скрыто внутри.

3 мс. назад

Корабли союзников ведут зенитный огонь во время ночного налета люфтваффе в районе французского города Шербур, 1944 год

Корабельные зенитные орудия — во время второй мировой заметно отличались от сухопутные собратьев. Морские условия, вибрации от волн, необходимость покрывать 360 градусов обзора и быстро реагировать на скоростные самолёты создавали особые требования.

Например, американская 40-мм Bofors могла стрелять до 120 выстрелов в минуту на ствол, что при установке в батареи давало плотный огневой купол.

Стоит отметить, что в последние годы войны японские самолёты камикадзе представляли огромную угрозу. Зенитки которые использовали союзники, в том числе 40 мм Bofors и 20 мм Oerlikon, показали себя незаменимыми в борьбе с этими атаками — плотный огонь заставлял пилотов камикадзе разбиваться ещё до точки прицеливания.

Корабельные зенитные орудия — во время второй мировой заметно отличались от сухопутные собратьев. Морские условия, вибрации от волн, необходимость покрывать 360 градусов обзора и быстро реагировать на скоростные самолёты создавали особые требования.

Например, американская 40-мм Bofors могла стрелять до 120 выстрелов в минуту на ствол, что при установке в батареи давало плотный огневой купол.

Стоит отметить, что в последние годы войны японские самолёты камикадзе представляли огромную угрозу. Зенитки которые использовали союзники, в том числе 40 мм Bofors и 20 мм Oerlikon, показали себя незаменимыми в борьбе с этими атаками — плотный огонь заставлял пилотов камикадзе разбиваться ещё до точки прицеливания.

Показать больше

3 мс. назад

27 июля - День Военно-морского флота. С праздником!

В Петербурге сегодня можно увидеть действующие военные корабли — фрегат военно-морских сил Индии Tamal и корвет Балтийского флота «Сообразительный». Они пришвартованы на набережной Лейтенанта Шмидта.