11 дн. назад

Посольство Беларуси в России

Посольство Беларуси занимает усадьбу графа Петра Румянцева-Задунайского. Сын сподвижника Петра Первого, генерал-фельдмаршал, он получил титул «Задунайский» за победы над турками за Дунаем. Но не он построил эту усадьбу. И не он оформил ее роскошный фасад и интерьеры. ⠀

В 1793 году Петр Румянцев-Задунайский купил эту усадьбу у Михаила Хлебникова. Этот коломенский купец построил успешную военную карьеру. Он дослужился до начальника канцелярии у графа. И в 1780-х годах возвел собственный дом на Маросейке, а потом продал его графу за 120 тысяч руб.

Спустя сто лет, в 80-х годах 19 века, усадьбу переделали купцы Грачевы. К этому времени дом на Маросейке не раз переходил из рук в руки, а Грачевы владели им до революции. Они пригласили архитектора Георгия Кайзера, заново отделали интерьеры и украсили фасад пышным барочным декором: полуколоннами, женскими фигурами и гербом с буквой «Г» — Грачевы. Тогда же появилась и парадная лестница. Она великолепна.

📍ул. Маросейка, 17/6, Москва

Посольство Беларуси занимает усадьбу графа Петра Румянцева-Задунайского. Сын сподвижника Петра Первого, генерал-фельдмаршал, он получил титул «Задунайский» за победы над турками за Дунаем. Но не он построил эту усадьбу. И не он оформил ее роскошный фасад и интерьеры. ⠀

В 1793 году Петр Румянцев-Задунайский купил эту усадьбу у Михаила Хлебникова. Этот коломенский купец построил успешную военную карьеру. Он дослужился до начальника канцелярии у графа. И в 1780-х годах возвел собственный дом на Маросейке, а потом продал его графу за 120 тысяч руб.

Спустя сто лет, в 80-х годах 19 века, усадьбу переделали купцы Грачевы. К этому времени дом на Маросейке не раз переходил из рук в руки, а Грачевы владели им до революции. Они пригласили архитектора Георгия Кайзера, заново отделали интерьеры и украсили фасад пышным барочным декором: полуколоннами, женскими фигурами и гербом с буквой «Г» — Грачевы. Тогда же появилась и парадная лестница. Она великолепна.

📍ул. Маросейка, 17/6, Москва

Показать больше

24 дн. назад

«Мою пулю принял товарищ, как это забыть?..»

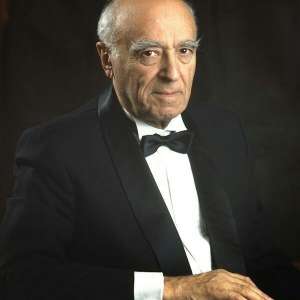

Актёр: Владимир Этуш о войне, о фронте, о жизни, о смерти и о Дне Победы.

Родился 6 мая 1922 года в Москве. Советский и российский актер театра и кино, педагог. Народный артист СССР. Участник Великой Отечественной войны. Награждён, включая ордена Красной Звезды и Великой Отечественной войны I степени и Александра Невского, медали за «За оборону Москвы» многочисленными орденами и медалями и «За оборону Кавказа».

Я не знаю, как говорить о войне, чтобы это было понятно всем. Наверное, понять войну можно только на уровне чувств. Великая Отечественная — это событие, в которое была вовлечена вся страна, каждый наш человек. Эта часть истории, она настолько пронзительна, что ее невозможно преподнести как-то иначе, кроме как с великим трепетом, с великой болью. И со своей стороны, я не понимаю людей, пытающихся что-то «переосмыслить», поумничать на эту тему.

Что такое война для меня? Представьте: я совсем юный актёр, мне 18 лет. Я эдакий баловень судьбы, предвоенный год для меня складывается прекрасно: чудесный вахтанговский театр, выдающиеся коллеги-актёры, любовные похождения, ночные гулянки...

И вот война, начало которой помню в мельчайших деталях. 22 июня 41-го года в пятом часу утра я возвращался по пустынной Москве домой с очередной вечеринки. Спустился по улице Горького на Манежную площадь и вдруг увидел огромный чёрный автомобиль посольства Германии, который несся со стороны Кремля. До сих пор помню флажок со свастикой, трепетавший на ветру. Я, по своей мальчишеской наивности, не придал этому эпизоду значения. Уже позже понял, что стал невольным свидетелем проезда немецкого посла фон Шуленбурга, который минутами ранее вручил Молотову меморандум об объявлении войны Советскому Союзу.

Только в районе обеда того же дня узнал о бомбежках Киева и Минска и о том, что прежняя, мирная, жизнь завершилась. Что ощутил я поначалу? Жуткий, колотящий страх, который до сих пор чувствую буквально кожей. Этот ужас прошел быстро: начались военные будни, которые для меня выражались в тушении «зажигалок» на крыше Щукинского училища и рытье противотанковых рвов.

На оборонные работы меня вместе с другими студентами отправили спустя неделю после начала войны. Рыли окопы и эскарпы под Вязьмой. Уже там я понял, что тревожное время всегда показывает каждого человека в его истинном облике: среди нас, земляных рабочих, были настоящие трудяги и патриоты, а были и симулянты, лодыри, плуты…

В конце сентября 41-го мы играли в театре спектакль на военную тему — «Фельдмаршал Кутузов». В зале присутствовало всего 13 зрителей! Хорошо помню своё шоковое состояние. Я вдруг осознал, что в такой трагический для страны период людям не до театра. И на следующий день в военкомате записался добровольцем на фронт.

Я немного знал немецкий, поэтому первые четыре месяца службы провёл в школе военных переводчиков в городе Ставрополе-на-Волге. Ныне такого населённого пункта нет, он затоплен после сооружения Куйбышевской ГЭС. По распределению я попал в Северо-Кавказский военный округ. Настоящая война началась для меня именно с этого момента.

Моё лейтенантское звание поспособствовало тому, что из переводчика я преобразился в заместителя начальника отдела разведки 70-го укрепрайона, оборонявшего Ростов. Через месяц после моего прибытия в часть немцы прорвали Воронежский фронт: наши войска стремительно отступали на Кавказ, и все разом хлынули через единственный мост в районе Аксая. Комендантом этого моста назначили именно меня.

Эта летняя переправа 1942 года до сих пор стоит перед глазами. Нескончаемый поток войск, текущий через узенькую тропку моста, и постоянные бомбежки. Немец, разумеется, был осведомлен о стратегическом значении переправы и не давал нам расслабиться ни на сутки. Я все время находился на самом мосту, регулируя движение колонн, и, как выяснилось, это было самое безопасное место! Наша зенитная охрана не давала фашистской авиации снижаться для прицельного бомбометания, поэтому взрывы гремели где угодно, но в мост немцы так и не попали.

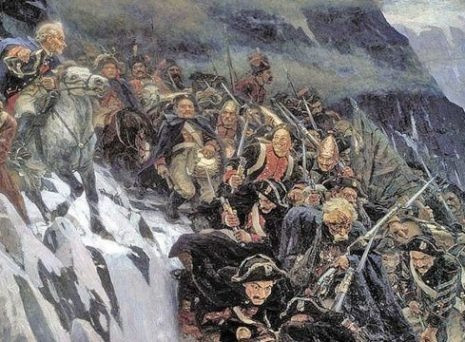

Потом были бои за Аксай, в ходе которых я получил первые фронтовые навыки. А затем — наше долгое и тяжёлое отступление через Кавказский хребет. Днём жара, ночью — жуткий холод, а обмундирование к таким походам не приспособлено. С едой в горах было тоже неважно, поэтому голод в том переходе стал обычным делом. Люди слабели, засыпали на ходу, иногда срывались в пропасть — особенно по ночам, когда километрами приходилось передвигаться по «карнизам» вдоль отвесных скал.

Вообще, прошло много лет, но до сих пор помнится одно главное, тягостное ощущение от войны — это нестерпимая, свинцовая, постоянная усталость. Мы никогда не бывали сытыми и никогда не бывали выспавшимися. И временами все — и командиры, и бойцы — от утомления просто валились с ног.

Вспоминаю один характерный случай, врезавшийся в память. Это был 1943 год, зима. Я на тот момент являлся помощником начальника штаба полка по разведке в Закавказском округе. После Сталинграда немцы стали отходить с Кавказа, поскольку боялись попасть в котёл , как армия Паулюса. Наши войска перешли в наступление, выдавливали немцев от Грозного, но продвижение было тяжёлым . Целыми днями шли серьёзные бои. Я участвовал в допросе пленного гитлеровца, и это продолжалось невероятно долго — до глубокого вечера. После его окончания еще час провел в штабе, а затем навалилась такая усталость, что, выйдя на морозный воздух, я хотел только одного — где-нибудь поспать. Зашёл в соседнюю избу в нашем лагере и обомлел: в жарко натопленном помещении спали немецкие пленные вперемешку с нашими командирами! На железной кровати храпели двое немцев, у них в ногах поперек кровати спал наш начальник химслужбы, на полу рядом, ничком — начальник полковой разведки, а на его, простите, ягодицах покоилась голова ещё одного пленного гитлеровца, тоже спящего. Картину довершал караульный, который дремал, сидя на табуретке и прислонив автомат к одному из спящих немцев… Словно и не было войны, врагов и противников. Спали вповалку измученные, смертельно усталые люди.

Мои лучшие дни на войне — если вообще можно так говорить — связаны с 581-м стрелковым полком и его командиром Андреем Николаевичем Семеновым. Его полк на всём фронте — единственный, который обычно именовали не по номеру, а по фамилии командира: Семеновский полк. Семенова обожали все: штабные офицеры, солдаты, командиры смежных подразделений. Профессиональный военный, строевик, Семенов привлекал не только необыкновенным умом и боевой выучкой, но и отношением к подчиненным. В полку он знал всех, регулярно общался с рядовыми бойцами, вникал во все вопросы. С офицерами вёл себя как старший товарищ, с бойцами — как родной отец. С Семеновским полком я прошёл фронтовой путь от Осетии и Кабарды до Азова.

Позже выяснил, что Семенов — болгарский иммигрант, революционер, приговоренный к смерти на родине и нашедший пристанище в Советской России. Его настоящее имя — Янко Митев. С ним мы сдружились и даже встречались после войны в Болгарии. Он рассказывал, как в 1937 году в Москве его арестовали, обвиняли в шпионаже, проводили изнурительные многочасовые допросы. Какое-то время он провел в тюрьме… Самое интересное, что Митев-Семенов, несмотря на все притеснения и арест, остался убеждённым сталинистом. Объяснить это с точки зрения логики невозможно. Наверное, надо жить в то время, чтобы понять…

На войне время сжимается, иногда кажется, что за сутки ты прожил целую жизнь. Поэтому есть вещи, которые уже стерлись из памяти, а есть то, что я не смогу забыть никогда. Боев было много, и мне, лейтенанту, приходилось и бежать с винтовкой в руках, и командовать пулеметным расчетом, и лежать в обороне в цепи солдат. Однажды в такой цепи мой сосед, один из бойцов нашего полка, получил ранение в лёгкое, у него начался пневмоторакс, он задыхался. Необходимо было его приподнять, чтобы облегчить страдания. Я попытался это сделать, и вдруг его голова упала мне на грудь. Другая пуля, предназначенная мне, угодила в него… Как мне это забыть?

Под Запорожьем в 43-м война для меня закончилась. Я получил тяжёлое ранение. Это случилось сразу после награждения орденом Красной Звезды. Мы ждали сигнала к наступлению, сидели в окопах. Выбрали время затишья для вручения наград солдатам и офицерам, приехал комдив. Я, как назло, на построении не присутствовал — отлучился… А когда вернулся, немцы начали такой бой, каких до того момента я не припомню: все перед нами взрывалось и сверкало, как салют. Нужно было менять позиции, и мы побежали. Вдруг командир полка на бегу сует мне коробочку: «Этуш, забери свой орден! Чёрт знает, может, тебя убьют, а может, меня убьют!..»

Мы окопались и не могли сдвинуться с места 13 дней: немец стрелял беспрестанно. Нам ежедневно поступали приказы идти в атаку, но поднять бойцов под шквальным огнём не удавалось. На 13-е сутки сидеть в неглубоком окопчике стало невыносимо. С благословения комбата мне удалось поднять людей: пробежали метров 200 под огнём и опять залегли — вроде чуть продвинулись… Я вернулся в окоп к командиру, бой вроде окончился. Когда выходишь из атаки невредимым, теряешь бдительность. Я собрался на обед, встал в рост и… повернулся спиной к передовой. Перед тем как потерять сознание, услышал характерный звук «лопанья» разрывных пуль рядом с собой. А затем, когда очнулся, ощутил адскую боль внизу спины…

Потом было четыре госпиталя, полгода лечения. Выяснилось, что у меня разбиты кости таза. Меня комиссовали и дали вторую группу инвалидности. Восстанавливался уже в Москве. А в 1944-м, в старенькой шинельке и с палочкой, я появился на пороге родного Щукинского училища. Меня ждали новые роли…

День Победы я отмечаю всегда, иногда вместе с собственным днём рождения. Может ли этот праздник потерять для меня свою ценность? Могу ли я забыть войну? Свою жизнь от жизни страны мне не отделить. И слава Богу, что так.

Актёр: Владимир Этуш о войне, о фронте, о жизни, о смерти и о Дне Победы.

Родился 6 мая 1922 года в Москве. Советский и российский актер театра и кино, педагог. Народный артист СССР. Участник Великой Отечественной войны. Награждён, включая ордена Красной Звезды и Великой Отечественной войны I степени и Александра Невского, медали за «За оборону Москвы» многочисленными орденами и медалями и «За оборону Кавказа».

Я не знаю, как говорить о войне, чтобы это было понятно всем. Наверное, понять войну можно только на уровне чувств. Великая Отечественная — это событие, в которое была вовлечена вся страна, каждый наш человек. Эта часть истории, она настолько пронзительна, что ее невозможно преподнести как-то иначе, кроме как с великим трепетом, с великой болью. И со своей стороны, я не понимаю людей, пытающихся что-то «переосмыслить», поумничать на эту тему.

Что такое война для меня? Представьте: я совсем юный актёр, мне 18 лет. Я эдакий баловень судьбы, предвоенный год для меня складывается прекрасно: чудесный вахтанговский театр, выдающиеся коллеги-актёры, любовные похождения, ночные гулянки...

И вот война, начало которой помню в мельчайших деталях. 22 июня 41-го года в пятом часу утра я возвращался по пустынной Москве домой с очередной вечеринки. Спустился по улице Горького на Манежную площадь и вдруг увидел огромный чёрный автомобиль посольства Германии, который несся со стороны Кремля. До сих пор помню флажок со свастикой, трепетавший на ветру. Я, по своей мальчишеской наивности, не придал этому эпизоду значения. Уже позже понял, что стал невольным свидетелем проезда немецкого посла фон Шуленбурга, который минутами ранее вручил Молотову меморандум об объявлении войны Советскому Союзу.

Только в районе обеда того же дня узнал о бомбежках Киева и Минска и о том, что прежняя, мирная, жизнь завершилась. Что ощутил я поначалу? Жуткий, колотящий страх, который до сих пор чувствую буквально кожей. Этот ужас прошел быстро: начались военные будни, которые для меня выражались в тушении «зажигалок» на крыше Щукинского училища и рытье противотанковых рвов.

На оборонные работы меня вместе с другими студентами отправили спустя неделю после начала войны. Рыли окопы и эскарпы под Вязьмой. Уже там я понял, что тревожное время всегда показывает каждого человека в его истинном облике: среди нас, земляных рабочих, были настоящие трудяги и патриоты, а были и симулянты, лодыри, плуты…

В конце сентября 41-го мы играли в театре спектакль на военную тему — «Фельдмаршал Кутузов». В зале присутствовало всего 13 зрителей! Хорошо помню своё шоковое состояние. Я вдруг осознал, что в такой трагический для страны период людям не до театра. И на следующий день в военкомате записался добровольцем на фронт.

Я немного знал немецкий, поэтому первые четыре месяца службы провёл в школе военных переводчиков в городе Ставрополе-на-Волге. Ныне такого населённого пункта нет, он затоплен после сооружения Куйбышевской ГЭС. По распределению я попал в Северо-Кавказский военный округ. Настоящая война началась для меня именно с этого момента.

Моё лейтенантское звание поспособствовало тому, что из переводчика я преобразился в заместителя начальника отдела разведки 70-го укрепрайона, оборонявшего Ростов. Через месяц после моего прибытия в часть немцы прорвали Воронежский фронт: наши войска стремительно отступали на Кавказ, и все разом хлынули через единственный мост в районе Аксая. Комендантом этого моста назначили именно меня.

Эта летняя переправа 1942 года до сих пор стоит перед глазами. Нескончаемый поток войск, текущий через узенькую тропку моста, и постоянные бомбежки. Немец, разумеется, был осведомлен о стратегическом значении переправы и не давал нам расслабиться ни на сутки. Я все время находился на самом мосту, регулируя движение колонн, и, как выяснилось, это было самое безопасное место! Наша зенитная охрана не давала фашистской авиации снижаться для прицельного бомбометания, поэтому взрывы гремели где угодно, но в мост немцы так и не попали.

Потом были бои за Аксай, в ходе которых я получил первые фронтовые навыки. А затем — наше долгое и тяжёлое отступление через Кавказский хребет. Днём жара, ночью — жуткий холод, а обмундирование к таким походам не приспособлено. С едой в горах было тоже неважно, поэтому голод в том переходе стал обычным делом. Люди слабели, засыпали на ходу, иногда срывались в пропасть — особенно по ночам, когда километрами приходилось передвигаться по «карнизам» вдоль отвесных скал.

Вообще, прошло много лет, но до сих пор помнится одно главное, тягостное ощущение от войны — это нестерпимая, свинцовая, постоянная усталость. Мы никогда не бывали сытыми и никогда не бывали выспавшимися. И временами все — и командиры, и бойцы — от утомления просто валились с ног.

Вспоминаю один характерный случай, врезавшийся в память. Это был 1943 год, зима. Я на тот момент являлся помощником начальника штаба полка по разведке в Закавказском округе. После Сталинграда немцы стали отходить с Кавказа, поскольку боялись попасть в котёл , как армия Паулюса. Наши войска перешли в наступление, выдавливали немцев от Грозного, но продвижение было тяжёлым . Целыми днями шли серьёзные бои. Я участвовал в допросе пленного гитлеровца, и это продолжалось невероятно долго — до глубокого вечера. После его окончания еще час провел в штабе, а затем навалилась такая усталость, что, выйдя на морозный воздух, я хотел только одного — где-нибудь поспать. Зашёл в соседнюю избу в нашем лагере и обомлел: в жарко натопленном помещении спали немецкие пленные вперемешку с нашими командирами! На железной кровати храпели двое немцев, у них в ногах поперек кровати спал наш начальник химслужбы, на полу рядом, ничком — начальник полковой разведки, а на его, простите, ягодицах покоилась голова ещё одного пленного гитлеровца, тоже спящего. Картину довершал караульный, который дремал, сидя на табуретке и прислонив автомат к одному из спящих немцев… Словно и не было войны, врагов и противников. Спали вповалку измученные, смертельно усталые люди.

Мои лучшие дни на войне — если вообще можно так говорить — связаны с 581-м стрелковым полком и его командиром Андреем Николаевичем Семеновым. Его полк на всём фронте — единственный, который обычно именовали не по номеру, а по фамилии командира: Семеновский полк. Семенова обожали все: штабные офицеры, солдаты, командиры смежных подразделений. Профессиональный военный, строевик, Семенов привлекал не только необыкновенным умом и боевой выучкой, но и отношением к подчиненным. В полку он знал всех, регулярно общался с рядовыми бойцами, вникал во все вопросы. С офицерами вёл себя как старший товарищ, с бойцами — как родной отец. С Семеновским полком я прошёл фронтовой путь от Осетии и Кабарды до Азова.

Позже выяснил, что Семенов — болгарский иммигрант, революционер, приговоренный к смерти на родине и нашедший пристанище в Советской России. Его настоящее имя — Янко Митев. С ним мы сдружились и даже встречались после войны в Болгарии. Он рассказывал, как в 1937 году в Москве его арестовали, обвиняли в шпионаже, проводили изнурительные многочасовые допросы. Какое-то время он провел в тюрьме… Самое интересное, что Митев-Семенов, несмотря на все притеснения и арест, остался убеждённым сталинистом. Объяснить это с точки зрения логики невозможно. Наверное, надо жить в то время, чтобы понять…

На войне время сжимается, иногда кажется, что за сутки ты прожил целую жизнь. Поэтому есть вещи, которые уже стерлись из памяти, а есть то, что я не смогу забыть никогда. Боев было много, и мне, лейтенанту, приходилось и бежать с винтовкой в руках, и командовать пулеметным расчетом, и лежать в обороне в цепи солдат. Однажды в такой цепи мой сосед, один из бойцов нашего полка, получил ранение в лёгкое, у него начался пневмоторакс, он задыхался. Необходимо было его приподнять, чтобы облегчить страдания. Я попытался это сделать, и вдруг его голова упала мне на грудь. Другая пуля, предназначенная мне, угодила в него… Как мне это забыть?

Под Запорожьем в 43-м война для меня закончилась. Я получил тяжёлое ранение. Это случилось сразу после награждения орденом Красной Звезды. Мы ждали сигнала к наступлению, сидели в окопах. Выбрали время затишья для вручения наград солдатам и офицерам, приехал комдив. Я, как назло, на построении не присутствовал — отлучился… А когда вернулся, немцы начали такой бой, каких до того момента я не припомню: все перед нами взрывалось и сверкало, как салют. Нужно было менять позиции, и мы побежали. Вдруг командир полка на бегу сует мне коробочку: «Этуш, забери свой орден! Чёрт знает, может, тебя убьют, а может, меня убьют!..»

Мы окопались и не могли сдвинуться с места 13 дней: немец стрелял беспрестанно. Нам ежедневно поступали приказы идти в атаку, но поднять бойцов под шквальным огнём не удавалось. На 13-е сутки сидеть в неглубоком окопчике стало невыносимо. С благословения комбата мне удалось поднять людей: пробежали метров 200 под огнём и опять залегли — вроде чуть продвинулись… Я вернулся в окоп к командиру, бой вроде окончился. Когда выходишь из атаки невредимым, теряешь бдительность. Я собрался на обед, встал в рост и… повернулся спиной к передовой. Перед тем как потерять сознание, услышал характерный звук «лопанья» разрывных пуль рядом с собой. А затем, когда очнулся, ощутил адскую боль внизу спины…

Потом было четыре госпиталя, полгода лечения. Выяснилось, что у меня разбиты кости таза. Меня комиссовали и дали вторую группу инвалидности. Восстанавливался уже в Москве. А в 1944-м, в старенькой шинельке и с палочкой, я появился на пороге родного Щукинского училища. Меня ждали новые роли…

День Победы я отмечаю всегда, иногда вместе с собственным днём рождения. Может ли этот праздник потерять для меня свою ценность? Могу ли я забыть войну? Свою жизнь от жизни страны мне не отделить. И слава Богу, что так.

Показать больше

1 мс. назад

Александр Суворов: почему его прозвали «генерал Глотка»

Александр Васильевич Суворов – великий русский полководец, который провел множество сражений и не проиграл ни одного. Он создал новаторский принцип – использование штыковых атак против применения ружейного огня и учил солдат своей тактике ведения боя – внезапным ударам и стремительному натиску.

Успехи Суворова

Суворов родился 24 ноября 1730 года в Москве семье генерала-аншефа Василия Ивановича Суворова, крестника самого Петра I. Будущий полководец был назван в честь Александра Невского, с детских лет проявлял тягу к военному делу. Несмотря на некоторые проблемы со здоровьем, поступил в Семеновский полк..

Первый боевой опыт был получен им уже в ходе Семилетней войны (1756-1763), где он участвовал в больших сражениях, стоял на защите крепостей и городов. Уже в 32 года благодаря своим заслугам Александр был произведен в полковники.

Он был успешен в военной службе и к нему благоволила императрица Екатерина II. Вскоре он стал генерал-фельдмаршалом, а в историю вошел своими громкими победами – битвой при Рымнике в 1789 году и штурмом крепости Измаил в 1790 году.

После восхождения на престол Павла I, Суворов попал в немилость. Однако, когда император задумал новую войну, он, понимая, что лучше Суворова никто не проведет кампанию, вернул Александра Васильевича, произвел его в генералиссимусы и одарил титулом князя.

Всего Суворов имеет более семи титулов. В их числе есть весьма занятные: генерал-фельдмаршал Священной Римской империи, князь Италийский, граф Суворов-Рымникский, гранд Сардинского королевства и др.

Европа о Суворове

Суворов был глубоко почитаем соотечественниками, а вот в Европе было много обвинений и нападок на великого полководца. По словам историков, все европейские критические высказывания в адрес Александра Васильевича имели причиной страх и зависть его успехам.

Вышедшая в Париже и Амстердаме в 1800 году книга о полководце называла Суворова «воинственным варваром», «чудовищем», авторы сообщали о присущей ему врожденной свирепости, именовали его эксцентричным генералом, но все же признавали его победы яркими и достойными.

Ведение боя Суворовым не по военным канонам австрийцы критиковали, обвиняя его в некомпетентности, называя победы случайными, счастливыми совпадениями.

Но при всем при этом европейцы также отмечали его уважение к местным обычаям и законным властям, все знали, что Александр Васильевич всегда пресекал случаи мародерства и воровства.

Штурм Праги

Тем не менее больше всего было обвинений Суворова в крайней жестокости. И способствовал этому штурм Праги (1794) – укрепленного правобережного предместья Варшавы. До прибытия Суворова уже шла длительная осада и все были настроены на такое развитие событий.

Но армия полководца привыкла к иным действиям – решительным, кроме того, солдаты хотели отомстить за смерти своих соотечественников в предыдущих сражениях в начале польского восстания, когда погибло до 4 тысяч русских.

Зная о таких настроениях подчиненных, Александр Васильевич отдал приказ о запрете проникать в дома местных жителей, велел не трогать безоружных и женщин, а полякам, которые придут к русскому лагерю, гарантировать защиту.

Однако отчаянное наступление поляков не оставляло выбора русским солдатам, противостояние было яростным, просьб о пощаде не было. Всего один день боя вошел в историю так же, как и штурм Измаила, эти две битвы даже сравнивали. Прага была взята. Потери были многочисленными: 10 тысяч польских повстанцев, около 500 русских. Раненых поляков – 13 тысяч, русских около 1-2 тысяч.

Глядя на участь Праги, Варшава капитулировала. Суворову был передан символический ключ от города с надписью: «Избавителю Варшавы», преподнесен хлеб с солью.

«Генерал Глотка»

Штурм Праги и дальнейшая капитуляция Варшавы были логичным началом к тому, что Речь Посполитая ушла в политическое небытие и опасный враг России был вычеркнут из истории на долгое время. Конечно же, Европа не могла не отреагировать на такие изменения, о Суворове и его действиях много говорили, однако его не восхваляли, а писали о нем в газетах и называли кровожадным чудовищем, в также рисовали множество карикатур.

Известной является карикатура шотландского художника Исаака Крушенка, заметившего сходство фамилии Суворова «Suwarrow» в английском варианте со словом «swallow», которое переводится, как глотать. Карикатурист изобразил великого русского полководца с широким ртом, поглощающим множество солдат. Так за Суворовым и закрепилось прозвище «генерал Глотка». В Европе стали выпускать лубки (графические отпечатки на листке бумаге с подписями) со страшным изображением Александра Васильевича.

Позже появилось еще одно изображение Суворова, которое выпустил карикатурист Джеймс Гилрей, где полководец предстает также в устрашающем виде с окровавленной саблей. По Европе ходило иное название штурма Праги, этот бой называли исключительно «пражской резней», а Суворов и его армия считались убийцами беззащитных местных жителей.

Настоящий Суворов

На деле же обвинения европейцев в чрезмерной жестокости Суворова не имели под собой оснований. Генерал, беспокоясь о местных жителях, приказал разрушить мосты через Вислу, чтобы идущие бои не перекинулись на Варшаву, и никто не пострадал.

Также были установлены заслоны на пути в польской столице все по той же причине. И главное – Суворов пощадил варшавян — армия не мстила им за убийство русских солдат и офицеров. Множество захваченных поляков после капитуляции города были сразу же освобождены.

При этом имеются данные, что польский генерал Томаш Вавжецкий не позволил жителям Праги покинуть свои дома перед штурмом, несмотря на их просьбы, что вызывает много вопросов о том, кто был настоящим «чудовищем» и по какой причине безопасность горожан не была поставлена превыше всего.

Александр Васильевич Суворов – великий русский полководец, который провел множество сражений и не проиграл ни одного. Он создал новаторский принцип – использование штыковых атак против применения ружейного огня и учил солдат своей тактике ведения боя – внезапным ударам и стремительному натиску.

Успехи Суворова

Суворов родился 24 ноября 1730 года в Москве семье генерала-аншефа Василия Ивановича Суворова, крестника самого Петра I. Будущий полководец был назван в честь Александра Невского, с детских лет проявлял тягу к военному делу. Несмотря на некоторые проблемы со здоровьем, поступил в Семеновский полк..

Первый боевой опыт был получен им уже в ходе Семилетней войны (1756-1763), где он участвовал в больших сражениях, стоял на защите крепостей и городов. Уже в 32 года благодаря своим заслугам Александр был произведен в полковники.

Он был успешен в военной службе и к нему благоволила императрица Екатерина II. Вскоре он стал генерал-фельдмаршалом, а в историю вошел своими громкими победами – битвой при Рымнике в 1789 году и штурмом крепости Измаил в 1790 году.

После восхождения на престол Павла I, Суворов попал в немилость. Однако, когда император задумал новую войну, он, понимая, что лучше Суворова никто не проведет кампанию, вернул Александра Васильевича, произвел его в генералиссимусы и одарил титулом князя.

Всего Суворов имеет более семи титулов. В их числе есть весьма занятные: генерал-фельдмаршал Священной Римской империи, князь Италийский, граф Суворов-Рымникский, гранд Сардинского королевства и др.

Европа о Суворове

Суворов был глубоко почитаем соотечественниками, а вот в Европе было много обвинений и нападок на великого полководца. По словам историков, все европейские критические высказывания в адрес Александра Васильевича имели причиной страх и зависть его успехам.

Вышедшая в Париже и Амстердаме в 1800 году книга о полководце называла Суворова «воинственным варваром», «чудовищем», авторы сообщали о присущей ему врожденной свирепости, именовали его эксцентричным генералом, но все же признавали его победы яркими и достойными.

Ведение боя Суворовым не по военным канонам австрийцы критиковали, обвиняя его в некомпетентности, называя победы случайными, счастливыми совпадениями.

Но при всем при этом европейцы также отмечали его уважение к местным обычаям и законным властям, все знали, что Александр Васильевич всегда пресекал случаи мародерства и воровства.

Штурм Праги

Тем не менее больше всего было обвинений Суворова в крайней жестокости. И способствовал этому штурм Праги (1794) – укрепленного правобережного предместья Варшавы. До прибытия Суворова уже шла длительная осада и все были настроены на такое развитие событий.

Но армия полководца привыкла к иным действиям – решительным, кроме того, солдаты хотели отомстить за смерти своих соотечественников в предыдущих сражениях в начале польского восстания, когда погибло до 4 тысяч русских.

Зная о таких настроениях подчиненных, Александр Васильевич отдал приказ о запрете проникать в дома местных жителей, велел не трогать безоружных и женщин, а полякам, которые придут к русскому лагерю, гарантировать защиту.

Однако отчаянное наступление поляков не оставляло выбора русским солдатам, противостояние было яростным, просьб о пощаде не было. Всего один день боя вошел в историю так же, как и штурм Измаила, эти две битвы даже сравнивали. Прага была взята. Потери были многочисленными: 10 тысяч польских повстанцев, около 500 русских. Раненых поляков – 13 тысяч, русских около 1-2 тысяч.

Глядя на участь Праги, Варшава капитулировала. Суворову был передан символический ключ от города с надписью: «Избавителю Варшавы», преподнесен хлеб с солью.

«Генерал Глотка»

Штурм Праги и дальнейшая капитуляция Варшавы были логичным началом к тому, что Речь Посполитая ушла в политическое небытие и опасный враг России был вычеркнут из истории на долгое время. Конечно же, Европа не могла не отреагировать на такие изменения, о Суворове и его действиях много говорили, однако его не восхваляли, а писали о нем в газетах и называли кровожадным чудовищем, в также рисовали множество карикатур.

Известной является карикатура шотландского художника Исаака Крушенка, заметившего сходство фамилии Суворова «Suwarrow» в английском варианте со словом «swallow», которое переводится, как глотать. Карикатурист изобразил великого русского полководца с широким ртом, поглощающим множество солдат. Так за Суворовым и закрепилось прозвище «генерал Глотка». В Европе стали выпускать лубки (графические отпечатки на листке бумаге с подписями) со страшным изображением Александра Васильевича.

Позже появилось еще одно изображение Суворова, которое выпустил карикатурист Джеймс Гилрей, где полководец предстает также в устрашающем виде с окровавленной саблей. По Европе ходило иное название штурма Праги, этот бой называли исключительно «пражской резней», а Суворов и его армия считались убийцами беззащитных местных жителей.

Настоящий Суворов

На деле же обвинения европейцев в чрезмерной жестокости Суворова не имели под собой оснований. Генерал, беспокоясь о местных жителях, приказал разрушить мосты через Вислу, чтобы идущие бои не перекинулись на Варшаву, и никто не пострадал.

Также были установлены заслоны на пути в польской столице все по той же причине. И главное – Суворов пощадил варшавян — армия не мстила им за убийство русских солдат и офицеров. Множество захваченных поляков после капитуляции города были сразу же освобождены.

При этом имеются данные, что польский генерал Томаш Вавжецкий не позволил жителям Праги покинуть свои дома перед штурмом, несмотря на их просьбы, что вызывает много вопросов о том, кто был настоящим «чудовищем» и по какой причине безопасность горожан не была поставлена превыше всего.

Показать больше

1 мс. назад

Иоганн-Сальватор: Принц, отказавшийся от Короны ради любви

Среди представителей династии Габсбургов, оставивших заметный след в истории, выделяется фигура Иоганна-Сальватора, эрцгерцога Австрийского, Венгерского, Богемского и Тосканского. Его жизнь была полна неожиданных поворотов, которые делают его одной из самых ярких и загадочных личностей своего времени.

Иоганн-Сальватор родился в 1852 году в семье, где статус и традиции играли первостепенную роль. Однако с юных лет он демонстрировал независимость мышления и разнообразие интересов. Помимо военной подготовки, обязательной для представителя императорской семьи, он проявлял выдающиеся способности в музыке. Эрцгерцог писал вальсы и даже балеты, предпочитая скрывать своё авторство под псевдонимом. Его музыкальные произведения вызывали восхищение современников, а сотрудничество с такими мастерами, как Иоганн Штраус, подчеркивало его талант.

Кроме того, Иоганн-Сальватор занимался публицистикой. Его статьи отличались демократическим звучанием, что было необычно для представителя высшей аристократии. Под псевдонимом он открыто высказывал свои взгляды, зачастую противоречащие официальной линии империи.

К 27 годам Иоганн-Сальватор достиг звания фельдмаршал-лейтенанта, зарекомендовав себя как способный военачальник. Современники отмечали его честность, образованность и ум. Однако именно его реформаторские инициативы вызвали неоднозначную реакцию. В эпоху, когда солдаты считались лишь безгласным инструментом армии, эрцгерцог предложил кардинальные изменения. Он выступал за повышение уровня образования и воспитания нижних чинов, что сделало его популярным среди солдат, но вызвало недовольство в высших кругах.

Поняв неосуществимость своих идей в рамках жёсткой системы Австро-Венгрии, Иоганн-Сальватор решился на беспрецедентный шаг. Он отказался от всех своих титулов и привилегий, включая орден «Золотого руна» – высшую награду империи. Более того, он сменил фамилию на «Орт», взяв имя своего фамильного замка, и покинул Австро-Венгрию.

Одной из причин разрыва с императорским двором стала любовь Иоганна-Сальватора к балетной танцовщице Людмиле Штубель. Будучи эрцгерцогом, он не мог позволить себе жениться на девушке незнатного происхождения. Однако как частное лицо Иоганн Орт был свободен следовать велению сердца. После свадьбы пара начала новую жизнь, полную приключений.

Дальше начинается совсем прекрасное.

Герр Орт выучился на капитана дальнего плавания и получил шкиперский патент, после чего купил корабль (только вот не с алыми парусами) и уплыл с юной фрау Орт на край земли, в Уругвай. Там зачем-то сменил всю команду и отправился еще дальше, в просторы Тихого океана.

И больше влюбленных никто никогда не видел. Корабль «Маргарита» вышел из Монтевидео и исчез. В биографиях год смерти бывшего принца значится под вопросом: 1890 (?)

Среди представителей династии Габсбургов, оставивших заметный след в истории, выделяется фигура Иоганна-Сальватора, эрцгерцога Австрийского, Венгерского, Богемского и Тосканского. Его жизнь была полна неожиданных поворотов, которые делают его одной из самых ярких и загадочных личностей своего времени.

Иоганн-Сальватор родился в 1852 году в семье, где статус и традиции играли первостепенную роль. Однако с юных лет он демонстрировал независимость мышления и разнообразие интересов. Помимо военной подготовки, обязательной для представителя императорской семьи, он проявлял выдающиеся способности в музыке. Эрцгерцог писал вальсы и даже балеты, предпочитая скрывать своё авторство под псевдонимом. Его музыкальные произведения вызывали восхищение современников, а сотрудничество с такими мастерами, как Иоганн Штраус, подчеркивало его талант.

Кроме того, Иоганн-Сальватор занимался публицистикой. Его статьи отличались демократическим звучанием, что было необычно для представителя высшей аристократии. Под псевдонимом он открыто высказывал свои взгляды, зачастую противоречащие официальной линии империи.

К 27 годам Иоганн-Сальватор достиг звания фельдмаршал-лейтенанта, зарекомендовав себя как способный военачальник. Современники отмечали его честность, образованность и ум. Однако именно его реформаторские инициативы вызвали неоднозначную реакцию. В эпоху, когда солдаты считались лишь безгласным инструментом армии, эрцгерцог предложил кардинальные изменения. Он выступал за повышение уровня образования и воспитания нижних чинов, что сделало его популярным среди солдат, но вызвало недовольство в высших кругах.

Поняв неосуществимость своих идей в рамках жёсткой системы Австро-Венгрии, Иоганн-Сальватор решился на беспрецедентный шаг. Он отказался от всех своих титулов и привилегий, включая орден «Золотого руна» – высшую награду империи. Более того, он сменил фамилию на «Орт», взяв имя своего фамильного замка, и покинул Австро-Венгрию.

Одной из причин разрыва с императорским двором стала любовь Иоганна-Сальватора к балетной танцовщице Людмиле Штубель. Будучи эрцгерцогом, он не мог позволить себе жениться на девушке незнатного происхождения. Однако как частное лицо Иоганн Орт был свободен следовать велению сердца. После свадьбы пара начала новую жизнь, полную приключений.

Дальше начинается совсем прекрасное.

Герр Орт выучился на капитана дальнего плавания и получил шкиперский патент, после чего купил корабль (только вот не с алыми парусами) и уплыл с юной фрау Орт на край земли, в Уругвай. Там зачем-то сменил всю команду и отправился еще дальше, в просторы Тихого океана.

И больше влюбленных никто никогда не видел. Корабль «Маргарита» вышел из Монтевидео и исчез. В биографиях год смерти бывшего принца значится под вопросом: 1890 (?)

Показать больше

2 мс. назад

"Смерть не пугает наших солдат, у них есть цель - победить". Что рассказал немцам на допросе пленный генерал Потапов в 1941 году?

Судьба генерала Потапова кажется невероятной. После немецкого плена он не только избежал высшей меры, но и вернулся в армию и продолжил расти по службе. И причин на то было несколько. Потапов смог не только потрепать врага катастрофическим летом 1941-го, но и мужественно держался в плену. Как он воевал и что говорил на допросах?

39-летний генерал Михаил Иванович Потапов принял командование 5-й армией незадолго до начала Великой Отечественной. Его Пятая армия закрывала 180-километровую полоску советской границы в Волынской области. Под ружьем у Потапова находились 70 тысяч человек, что значительно меньше наступавших немцев.

На волынском направлении вермахт собрал огромную группировку из 3 армейских и 3 моторизованных корпусов, в общей сложности 21 дивизию. Даже по самым грубым подсчетам, этот ударный клин немецкого блицкрига насчитывал более 200 000 человек!

Тяжелым летом 1941 года всем армиям приходилось отступать. Вот только 5-я армия Потапова отступила недалеко в район Пинских болот, где стойко держалась и даже контратаковала еще 2 месяца.

И сегодня полесские болота славятся своей непроходимостью, а 80 лет назад один неудачный поворот немецкой техники мог похоронить её там навсегда.

В августе 1941 года враг уже захватил Смоленск и Новгород, осаждал Одессу и оккупировал почти всю Левобережную Украину. А в это время "болотная армия" Михаила Ивановича Потапова героически держалась в районе Пинских болот, угрожающе нависая над флангами групп армий "Юг" и "Центр".

Самоотверженные бойцы 5-й армии сорвали наступление фельдмаршала фон Рундштедта на Киев и оттянули еще больше танковых подразделений Гудериана из Белоруссии. Наступление на Москву пришлось отложить. Таяло драгоценное для немцев время, но делать было нечего. Гитлер в своих директивах трижды приказывал уничтожить 5-ю армию Потапова!

В середине августа 5-я смогла отойти за Днепр, но скорого окружения избежать, увы, не удалось. Уже 5 сентября из 70-тысячной армии в строю осталось лишь 4 тысячи бойцов.

Все они либо погибнут, либо попадут в плен в "киевском котле". Сам командарм сражался до последнего, был ранен и контужен, а после 21 сентября оказался в плену.

Допрос генерала был впервые опубликован в "Военно-историческом журнале" №2 в 1992 году - через 27 лет после смерти Михаила Ивановича. Обращает внимание то, с какой дотошностью в документе описаны численность войск, техники, их расположение до войны и на момент окружения киевской группировки РККА в сентябре 1941 года.

Но интересно другое. По части боевого духа и настроя советского народа Потапов явно обрисовал печальную для немцев картину. По словам генерала, народ поддерживает Красную Армию и не верит в то, что она будет отступать до Урала. А о защитниках Родины генерал ответил решительно:

"Смерть не пугает наших солдат, у них есть цель - победить".

Дезертирство и паникерство носят единичный характер. Переломить дух солдат не может и немецкая пропаганда. Фашистские листовки Потапов назвал "порой бездарными", которые не вызывают ничего, кроме смеха и используются "по назначению".

Показателен ответ Михаила Ивановича и по поводу комиссаров, которые в глазах немцев обязательно были евреями, на листовках изображались злодеями-узурпаторами. Отношение между командирами и комиссарами товарищеское. Командиры стараются поддерживать политработу в частях, а комиссары помогают командиру, если тот ранен в бою.

Нет сомнений, что именно такой мужественный настрой и помог Михаилу Потапову выдержать почти 4 года в плену и не пойти на сделку с врагом. Руководство страны после 1945 года наверняка ознакомилось с протоколами и отчетами о допросах генерала, где немцы назвали его "русским националистом".

Сталин высоко оценил храбрость Михаила Ивановича и на войне, и в плену. Поэтому после возвращения в СССР Потапов смог вернуться на службу, получил звание генерал-лейтенанта и даже участвовал в испытании атомной бомбы.

Пусть командарм 5-й и его доблестные бойцы не прошли триумфальным маршем по Европе, без их подвига невозможно представить Победу.

Чтобы об этой истории узнало как можно больше людей, поделитесь этой публикацией со своими друзьями.

Судьба генерала Потапова кажется невероятной. После немецкого плена он не только избежал высшей меры, но и вернулся в армию и продолжил расти по службе. И причин на то было несколько. Потапов смог не только потрепать врага катастрофическим летом 1941-го, но и мужественно держался в плену. Как он воевал и что говорил на допросах?

39-летний генерал Михаил Иванович Потапов принял командование 5-й армией незадолго до начала Великой Отечественной. Его Пятая армия закрывала 180-километровую полоску советской границы в Волынской области. Под ружьем у Потапова находились 70 тысяч человек, что значительно меньше наступавших немцев.

На волынском направлении вермахт собрал огромную группировку из 3 армейских и 3 моторизованных корпусов, в общей сложности 21 дивизию. Даже по самым грубым подсчетам, этот ударный клин немецкого блицкрига насчитывал более 200 000 человек!

Тяжелым летом 1941 года всем армиям приходилось отступать. Вот только 5-я армия Потапова отступила недалеко в район Пинских болот, где стойко держалась и даже контратаковала еще 2 месяца.

И сегодня полесские болота славятся своей непроходимостью, а 80 лет назад один неудачный поворот немецкой техники мог похоронить её там навсегда.

В августе 1941 года враг уже захватил Смоленск и Новгород, осаждал Одессу и оккупировал почти всю Левобережную Украину. А в это время "болотная армия" Михаила Ивановича Потапова героически держалась в районе Пинских болот, угрожающе нависая над флангами групп армий "Юг" и "Центр".

Самоотверженные бойцы 5-й армии сорвали наступление фельдмаршала фон Рундштедта на Киев и оттянули еще больше танковых подразделений Гудериана из Белоруссии. Наступление на Москву пришлось отложить. Таяло драгоценное для немцев время, но делать было нечего. Гитлер в своих директивах трижды приказывал уничтожить 5-ю армию Потапова!

В середине августа 5-я смогла отойти за Днепр, но скорого окружения избежать, увы, не удалось. Уже 5 сентября из 70-тысячной армии в строю осталось лишь 4 тысячи бойцов.

Все они либо погибнут, либо попадут в плен в "киевском котле". Сам командарм сражался до последнего, был ранен и контужен, а после 21 сентября оказался в плену.

Допрос генерала был впервые опубликован в "Военно-историческом журнале" №2 в 1992 году - через 27 лет после смерти Михаила Ивановича. Обращает внимание то, с какой дотошностью в документе описаны численность войск, техники, их расположение до войны и на момент окружения киевской группировки РККА в сентябре 1941 года.

Но интересно другое. По части боевого духа и настроя советского народа Потапов явно обрисовал печальную для немцев картину. По словам генерала, народ поддерживает Красную Армию и не верит в то, что она будет отступать до Урала. А о защитниках Родины генерал ответил решительно:

"Смерть не пугает наших солдат, у них есть цель - победить".

Дезертирство и паникерство носят единичный характер. Переломить дух солдат не может и немецкая пропаганда. Фашистские листовки Потапов назвал "порой бездарными", которые не вызывают ничего, кроме смеха и используются "по назначению".

Показателен ответ Михаила Ивановича и по поводу комиссаров, которые в глазах немцев обязательно были евреями, на листовках изображались злодеями-узурпаторами. Отношение между командирами и комиссарами товарищеское. Командиры стараются поддерживать политработу в частях, а комиссары помогают командиру, если тот ранен в бою.

Нет сомнений, что именно такой мужественный настрой и помог Михаилу Потапову выдержать почти 4 года в плену и не пойти на сделку с врагом. Руководство страны после 1945 года наверняка ознакомилось с протоколами и отчетами о допросах генерала, где немцы назвали его "русским националистом".

Сталин высоко оценил храбрость Михаила Ивановича и на войне, и в плену. Поэтому после возвращения в СССР Потапов смог вернуться на службу, получил звание генерал-лейтенанта и даже участвовал в испытании атомной бомбы.

Пусть командарм 5-й и его доблестные бойцы не прошли триумфальным маршем по Европе, без их подвига невозможно представить Победу.

Чтобы об этой истории узнало как можно больше людей, поделитесь этой публикацией со своими друзьями.

Показать больше

2 мс. назад

❗ЗА ЧТО УБИЛИ ЯКОВА ДЖУГАШВИЛИ

Яков Джугашвили, старший сын Сталина, был захвачен в плен немцами ещё в 1941 году. О жизни сына вождя до сих ходят множество противоречивых слухов и легенд.

После получения пакета из Германии Сталин узнаёт о пленении сына. Тогда Василий, младший сын вождя, услышал от отца: «Какой дурак, не сумел даже застрелиться!» Говорили также, что Сталин упрекал Якова в том, что он как трус сдался врагу.

Некоторое время спустя от немцев поступило предложение обменять Якова на фельдмаршала Фридриха фон Паулюса (Friedrich von Paulus), который под Сталинградом был взят в плен.

Поговаривали, что Сталин ответил отказом на такое предложение, сказав, что не станет менять целого фельдмаршала на обычного солдата.

Не так давно были рассекречены некоторые документы, согласно которым...

Читать целиком...

Яков Джугашвили, старший сын Сталина, был захвачен в плен немцами ещё в 1941 году. О жизни сына вождя до сих ходят множество противоречивых слухов и легенд.

После получения пакета из Германии Сталин узнаёт о пленении сына. Тогда Василий, младший сын вождя, услышал от отца: «Какой дурак, не сумел даже застрелиться!» Говорили также, что Сталин упрекал Якова в том, что он как трус сдался врагу.

Некоторое время спустя от немцев поступило предложение обменять Якова на фельдмаршала Фридриха фон Паулюса (Friedrich von Paulus), который под Сталинградом был взят в плен.

Поговаривали, что Сталин ответил отказом на такое предложение, сказав, что не станет менять целого фельдмаршала на обычного солдата.

Не так давно были рассекречены некоторые документы, согласно которым...

Читать целиком...

Показать больше

2 мс. назад

Потрясающий дворец на берегу залива. Пока держится, но ощущается флер заброшенности.

Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, между прочим! Смотрим на красоту, пока за окном дождь(

Усадьба Знаменка. В 1755 г. мызу, которая уже называлась «Знаменкой», приобрел генерал-фельдмаршал А.Г. Разумовский, фаворит императрицы Елизаветы Петровны. Именно тогда и был построен, предположительно по проекту Ф.-Б. Растрелли, Знаменский дворец. Вокруг дворца был разбит парк во французском вкусе. Вскоре рядом с дворцом возводится трехкупольная церковь апостолов Петра и Павла. Она кстати работает.

Здесь давались блистательные балы, на которые съезжался весь свет столицы. Пушкин, Вяземский, Жуковский, Николай I и еще несколько Романовых бывали или владели этим шедевральным дворцом.

В войну усадьба очень сильно пострадала, но была восстановлена в 70ые. На сегодняшний день, внутри пусто и все законсервировано. Очень рекомендую погулять по парку, людей практически нет, а здание очень красивое. Подчеркну, внутрь не попасть, но судя по окошкам, там мало чего осталось.

Ставьте лайки, если понравилась публикация и подписывайтесь на уведомления от сообщества, чтобы не пропускать посты:)

Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, между прочим! Смотрим на красоту, пока за окном дождь(

Усадьба Знаменка. В 1755 г. мызу, которая уже называлась «Знаменкой», приобрел генерал-фельдмаршал А.Г. Разумовский, фаворит императрицы Елизаветы Петровны. Именно тогда и был построен, предположительно по проекту Ф.-Б. Растрелли, Знаменский дворец. Вокруг дворца был разбит парк во французском вкусе. Вскоре рядом с дворцом возводится трехкупольная церковь апостолов Петра и Павла. Она кстати работает.

Здесь давались блистательные балы, на которые съезжался весь свет столицы. Пушкин, Вяземский, Жуковский, Николай I и еще несколько Романовых бывали или владели этим шедевральным дворцом.

В войну усадьба очень сильно пострадала, но была восстановлена в 70ые. На сегодняшний день, внутри пусто и все законсервировано. Очень рекомендую погулять по парку, людей практически нет, а здание очень красивое. Подчеркну, внутрь не попасть, но судя по окошкам, там мало чего осталось.

Ставьте лайки, если понравилась публикация и подписывайтесь на уведомления от сообщества, чтобы не пропускать посты:)

Показать больше

7 мс. назад

Сын Сталина Яков Джугашвили попал в немецкий плен в 1941 году. Позже он был убит в лагере для заключенных.

Существует версия, что немецкое командование хотело обменять Якова Джугашвили на фельдмаршала Паулюса, взятого Красной Армией в плен в Сталинграде, но Сталин якобы ответил: «Солдата на фельдмаршала не меняю». Однако документальных подтверждений этому не найдено.

В книге «Двадцать писем к другу» дочь Сталина Светлана Аллилуева вспоминает: «Зимой 1943–1944 годов, уже после Сталинграда, отец вдруг сказал мне в одну из редких наших встреч: «Немцы предлагали обменять Яшу на кого-нибудь из своих... Стану я с ними торговаться! Нет, на войне как на войне».

Существует версия, что немецкое командование хотело обменять Якова Джугашвили на фельдмаршала Паулюса, взятого Красной Армией в плен в Сталинграде, но Сталин якобы ответил: «Солдата на фельдмаршала не меняю». Однако документальных подтверждений этому не найдено.

В книге «Двадцать писем к другу» дочь Сталина Светлана Аллилуева вспоминает: «Зимой 1943–1944 годов, уже после Сталинграда, отец вдруг сказал мне в одну из редких наших встреч: «Немцы предлагали обменять Яшу на кого-нибудь из своих... Стану я с ними торговаться! Нет, на войне как на войне».

Показать больше

1 год назад

❗ЗА ЧТО УБИЛИ ЯКОВА ДЖУГАШВИЛИ

Яков Джугашвили, старший сын Сталина, был захвачен в плен немцами ещё в 1941 году. О жизни сына вождя до сих ходят множество противоречивых слухов и легенд.

После получения пакета из Германии Сталин узнаёт о пленении сына. Тогда Василий, младший сын вождя, услышал от отца: «Какой дурак, не сумел даже застрелиться!» Говорили также, что Сталин упрекал Якова в том, что он как трус сдался врагу.

Некоторое время спустя от немцев поступило предложение обменять Якова на фельдмаршала Фридриха фон Паулюса (Friedrich von Paulus), который под Сталинградом был взят в плен.

Поговаривали, что Сталин ответил отказом на такое предложение, сказав, что не станет менять целого фельдмаршала на обычного солдата.

Не так давно были рассекречены некоторые документы, согласно которым...

Читать целиком...

Яков Джугашвили, старший сын Сталина, был захвачен в плен немцами ещё в 1941 году. О жизни сына вождя до сих ходят множество противоречивых слухов и легенд.

После получения пакета из Германии Сталин узнаёт о пленении сына. Тогда Василий, младший сын вождя, услышал от отца: «Какой дурак, не сумел даже застрелиться!» Говорили также, что Сталин упрекал Якова в том, что он как трус сдался врагу.

Некоторое время спустя от немцев поступило предложение обменять Якова на фельдмаршала Фридриха фон Паулюса (Friedrich von Paulus), который под Сталинградом был взят в плен.

Поговаривали, что Сталин ответил отказом на такое предложение, сказав, что не станет менять целого фельдмаршала на обычного солдата.

Не так давно были рассекречены некоторые документы, согласно которым...

Читать целиком...

Показать больше

1 год назад

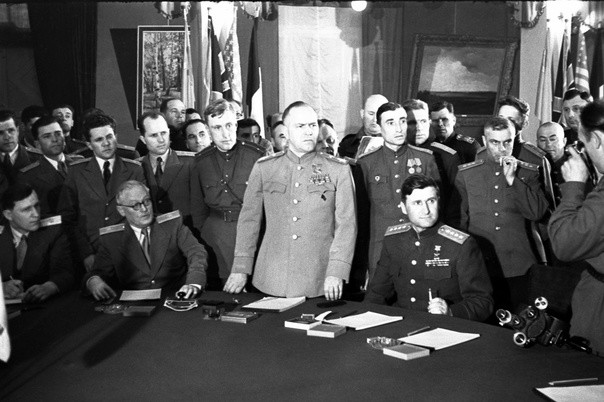

Маршалы Советского Союза Георгий Константинович Жуков и Константин Константинович Рокоссовский разговаривают с британским фельдмаршалом Бернардом Монтгомери у Бранденбургских ворот. Берлин, 1945 о.

1 год назад

8 мая руководители США, Великобритании и Франции объявили о победе над Германией, а советское правительство не согласилось и потребовало подписания официального акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, так как боевые действия на советско-германском фронте ещё продолжались: подписанный реймский акт немецкая сторона нарушила – канцлер Германии адмирал Карл Дениц отдал приказ немецким войскам на Восточном фронте отходить на запад, а в случае необходимости пробиваться туда с боем. Иосиф Сталин заявил, что акт должен быть торжественно подписан в Берлине: «Договор, подписанный в Реймсе, нельзя отменить, но его нельзя и признать. Капитуляция должна быть учинена как важнейший исторический акт и принята не на территории победителей, а там, откуда пришла фашистская агрессия, – в Берлине, и не в одностороннем порядке, а обязательно верховным командованием всех стран антигитлеровской коалиции». Союзники согласились провести церемонию вторичного подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии и её вооруженных сил в Берлине.

8 мая ровно в 22 часа по центральноевропейскому времени (24 часа по московскому времени) представители советского Верховного Главнокомандования, а также союзного верховного командования вошли в зал, украшенный государственными флагами Советского Союза, США, Англии и Франции. В зале присутствовали советские генералы, войска которых участвовали в легендарном штурме Берлина, а также советские и иностранные журналисты. Церемонию подписания акта открыл маршал Жуков, который приветствовал представителей союзных армий в занятом Советской Армией Берлине.

После этого по его распоряжению в зал ввели германскую делегацию. По предложению советского представителя, глава германской делегации предъявил документ о своих полномочиях, подписанный Деницем. Затем немецкой делегации был задан вопрос, имеет ли она на руках Акт о безоговорочной капитуляции и изучила ли она его. После утвердительного ответа представители германских вооруженных сил по знаку маршала Жукова подписали акт, составленный в девяти экземплярах (по три экземпляра на русском, английском и немецком языках). Затем свои подписи поставили представители союзных войск. От германской стороны акт подписали: начальник Верховного главнокомандования Вермахта, генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, представитель Люфтваффе (Военно-воздушных сил) генерал-полковник Ганс Штумпф и представитель Кригсмарине (Военно-морских сил) адмирал Ганс фон Фридебург. Безоговорочную капитуляцию приняли маршал Георгий Жуков (от советской стороны) и заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами маршал Артур Теддер (Великобритания). В качестве свидетелей свои подписи поставили генерал Карл Спаатс (США) и генерал Жан де Латр де Тассиньи (Франция). В документе оговаривалось, что только английский и русский тексты являются подлинными. Один экземпляр акта сразу же был вручен Кейтелю. Другой подлинный экземпляр акта утром 9 мая был доставлен самолетом в Ставку верховного главнокомандования Красной Армии.

Процедура подписания капитуляции закончилась 8 мая в 22.43 по центральноевропейскому времени (9 мая в 0.43 по московскому времени). В заключение в этом же здании для представителей союзников и гостей состоялся большой прием, продолжавшийся до утра.

После подписания акта германское правительство было распущено, а поверженные немецкие войска полностью сложили оружие. Дата официального объявления о подписании капитуляции (8 мая в Европе и Америке, 9 мая в СССР) стала праздноваться как День Победы в Европе и в СССР.

8 мая ровно в 22 часа по центральноевропейскому времени (24 часа по московскому времени) представители советского Верховного Главнокомандования, а также союзного верховного командования вошли в зал, украшенный государственными флагами Советского Союза, США, Англии и Франции. В зале присутствовали советские генералы, войска которых участвовали в легендарном штурме Берлина, а также советские и иностранные журналисты. Церемонию подписания акта открыл маршал Жуков, который приветствовал представителей союзных армий в занятом Советской Армией Берлине.

После этого по его распоряжению в зал ввели германскую делегацию. По предложению советского представителя, глава германской делегации предъявил документ о своих полномочиях, подписанный Деницем. Затем немецкой делегации был задан вопрос, имеет ли она на руках Акт о безоговорочной капитуляции и изучила ли она его. После утвердительного ответа представители германских вооруженных сил по знаку маршала Жукова подписали акт, составленный в девяти экземплярах (по три экземпляра на русском, английском и немецком языках). Затем свои подписи поставили представители союзных войск. От германской стороны акт подписали: начальник Верховного главнокомандования Вермахта, генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, представитель Люфтваффе (Военно-воздушных сил) генерал-полковник Ганс Штумпф и представитель Кригсмарине (Военно-морских сил) адмирал Ганс фон Фридебург. Безоговорочную капитуляцию приняли маршал Георгий Жуков (от советской стороны) и заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами маршал Артур Теддер (Великобритания). В качестве свидетелей свои подписи поставили генерал Карл Спаатс (США) и генерал Жан де Латр де Тассиньи (Франция). В документе оговаривалось, что только английский и русский тексты являются подлинными. Один экземпляр акта сразу же был вручен Кейтелю. Другой подлинный экземпляр акта утром 9 мая был доставлен самолетом в Ставку верховного главнокомандования Красной Армии.

Процедура подписания капитуляции закончилась 8 мая в 22.43 по центральноевропейскому времени (9 мая в 0.43 по московскому времени). В заключение в этом же здании для представителей союзников и гостей состоялся большой прием, продолжавшийся до утра.

После подписания акта германское правительство было распущено, а поверженные немецкие войска полностью сложили оружие. Дата официального объявления о подписании капитуляции (8 мая в Европе и Америке, 9 мая в СССР) стала праздноваться как День Победы в Европе и в СССР.

Показать больше

1 год назад

Самая романтичная усадьба Подмосковья: Марфино

Усадьба «Марфино» появилась в конце XVIII века по милости фельдмаршала Салтыкова, разгромившего в свое время при Кунерсдорфе прусского короля Фридриха Великого. К ее созданию были привлечены не только выдающиеся русские зодчие, но и талантливые крепостные мастера.

Когда-то усадьба была славна пышными приемами и театральными представлениями, являясь сосредоточением культурной и духовной жизни дворянского общества: здесь часто выступали известные европейские артисты и музыканты, приезжавшие на гастроли в Москву. Слава о марфинских празднествах и псовых охотах гремела по всей стране.

Теперь от былого веселья ни осталось и следа — имение на полном серьезе занимает один из старейших в Подмосковье военных санаториев. По этой причине на территорию усадьбы попасть непросто: в санатории надо заказывать специальный пропуск. Но обходные пути все-таки имеются. Сначала надо перейти по деревянному мосту пруд, вокруг которого сгруппированы главные постройки усадьбы. Где-то у теплиц в заборе есть дыры, которые без труда можно найти по ведущим к ним вытоптанным дорожкам. Зимой задача упрощается: забор обходят по льду пруда.

Особого внимания заслуживает спуск от усадьбы к воде, который заканчивается небольшой пристанью с крылатыми грифонами, и садовые павильоны, оставшиеся нетронутыми со времен Салтыкова.

Усадьба «Марфино» появилась в конце XVIII века по милости фельдмаршала Салтыкова, разгромившего в свое время при Кунерсдорфе прусского короля Фридриха Великого. К ее созданию были привлечены не только выдающиеся русские зодчие, но и талантливые крепостные мастера.

Когда-то усадьба была славна пышными приемами и театральными представлениями, являясь сосредоточением культурной и духовной жизни дворянского общества: здесь часто выступали известные европейские артисты и музыканты, приезжавшие на гастроли в Москву. Слава о марфинских празднествах и псовых охотах гремела по всей стране.

Теперь от былого веселья ни осталось и следа — имение на полном серьезе занимает один из старейших в Подмосковье военных санаториев. По этой причине на территорию усадьбы попасть непросто: в санатории надо заказывать специальный пропуск. Но обходные пути все-таки имеются. Сначала надо перейти по деревянному мосту пруд, вокруг которого сгруппированы главные постройки усадьбы. Где-то у теплиц в заборе есть дыры, которые без труда можно найти по ведущим к ним вытоптанным дорожкам. Зимой задача упрощается: забор обходят по льду пруда.

Особого внимания заслуживает спуск от усадьбы к воде, который заканчивается небольшой пристанью с крылатыми грифонами, и садовые павильоны, оставшиеся нетронутыми со времен Салтыкова.

Показать больше

1 год назад

Казанский собор

Великолепный памятник архитектуры, построенный по проекту А.Н.Воронихина.

Главной реликвией и святыней храма считается икона Казанской Божией матери. Первообраз этой иконы был утрачен, но чудотворный список (копия), почитаемый ещё царским домом Романовых, хранится в соборе.

Особое внимание привлекают 56 монолитных колонн, которые держатся за счёт своей массы.

Храм знаменит и как памятник русской воинской славы. В северо-восточной части собора перед малым алтарем святых Антония и Феодосия Киево-Печерских покоится прах фельдмаршала М.И. Кутузова.

Богослужения совершаются ежедневно.

📆 Пн-Сб: 9:00-19:45; Вс: 6:30-19:45

📍 Казанская площадь, 2

Великолепный памятник архитектуры, построенный по проекту А.Н.Воронихина.

Главной реликвией и святыней храма считается икона Казанской Божией матери. Первообраз этой иконы был утрачен, но чудотворный список (копия), почитаемый ещё царским домом Романовых, хранится в соборе.

Особое внимание привлекают 56 монолитных колонн, которые держатся за счёт своей массы.

Храм знаменит и как памятник русской воинской славы. В северо-восточной части собора перед малым алтарем святых Антония и Феодосия Киево-Печерских покоится прах фельдмаршала М.И. Кутузова.

Богослужения совершаются ежедневно.

📆 Пн-Сб: 9:00-19:45; Вс: 6:30-19:45

📍 Казанская площадь, 2

Показать больше

1 год назад

Усадьба Гостилицы (Екатерининский дворец) имеет богатую и таинственную историю.

Первым владельцем усадьбы был фельдмаршал Бурхард Христофор Миних. В 1721 году Петр I подарил ему земли в Гостилицах за заслуги перед государством, где и была построена усадьба в голландском стиле.

В 1743 году усадебный дом переходит во владение к Алексею Григорьевичу Разумовскому. Дворец преображается: отстраиваются каменные здания дворца, церкви, кавалерийские дома, хозяйственный двор. Реконструкцией занимался архитектор Бартоломео Франческо Растрелли. Разумовские владели имением 80 лет.

В 1824 году имение купил Александр Михайлович Потёмкин.

В 1845 году усадьба была перестроена по проекту архитектора Андрея Ивановича Штакеншнейдера в новом вкусе, по образцу английских готических вилл.

Одним из последних владельцев усадьбы считается Карл Сименс. Он заменил мельницу гидроэлектростанцией. Гостилицы стали одной из первых петербургских усадеб с электричеством.

Многие поколения хозяев любили усадьбу и ухаживали за ней. После Гражданской и Второй мировой войн дворец сильно пострадал. Гостилицы оказались практически стёрты с лица земли. Советская артиллерия выбивала с этажей засевших там фашистских пулемётчиков.

Посёлок заново отстроился, но дворец пребывает в разрушенном состоянии и ждёт своей очереди.

Первым владельцем усадьбы был фельдмаршал Бурхард Христофор Миних. В 1721 году Петр I подарил ему земли в Гостилицах за заслуги перед государством, где и была построена усадьба в голландском стиле.

В 1743 году усадебный дом переходит во владение к Алексею Григорьевичу Разумовскому. Дворец преображается: отстраиваются каменные здания дворца, церкви, кавалерийские дома, хозяйственный двор. Реконструкцией занимался архитектор Бартоломео Франческо Растрелли. Разумовские владели имением 80 лет.

В 1824 году имение купил Александр Михайлович Потёмкин.

В 1845 году усадьба была перестроена по проекту архитектора Андрея Ивановича Штакеншнейдера в новом вкусе, по образцу английских готических вилл.

Одним из последних владельцев усадьбы считается Карл Сименс. Он заменил мельницу гидроэлектростанцией. Гостилицы стали одной из первых петербургских усадеб с электричеством.

Многие поколения хозяев любили усадьбу и ухаживали за ней. После Гражданской и Второй мировой войн дворец сильно пострадал. Гостилицы оказались практически стёрты с лица земли. Советская артиллерия выбивала с этажей засевших там фашистских пулемётчиков.

Посёлок заново отстроился, но дворец пребывает в разрушенном состоянии и ждёт своей очереди.

Показать больше

1 год назад

1 апреля 1815 года в семье мелкопоместных дворян в провинции Бранденбург (ныне — земля Саксония-Анхальт) родился немецкий государственный и политический деятель, первый канцлер Германской империи, осуществивший план объединения Германии по малогерманскому пути, Отто Эдуард , граф фон Бисмарк-Шëнхаузен, фюрст фон Бисмарк, герцог цу Лауэнбург.

При выходе в отставку получил ненаследуемый титул герцога Лауэнбургского и чин прусского генерал-полковника в ранге генерал-фельдмаршала.

Во внутренней политике время его правления с 1866 года можно разбить на две фазы. Сначала он заключил союз с умеренными либералами. В этот период состоялись многочисленные внутренние реформы, например, внедрение гражданского брака, который был использован Бисмарком для ослабления влияния католической церкви .Начиная с конца 1870-х годов, Бисмарк отдаляется от либералов. В течение этой фазы он прибегает к политике протекционизма и государственного вмешательства в экономику. В 1880-е годы был внедрён антисоциалистический закон. Разногласия с тогдашним кайзером Вильгельмом II привели к отставке Бисмарка.

В Прусском королевстве Бисмарк заслужил среди консерваторов славу представителя интересов юнкеров, служил дипломатом (1851—1862) во времена реакции. В 1862 году был назначен министром-председателем правительства Пруссии. Во время конституционного кризиса выступал против либералов в защиту монархии. Будучи министром иностранных дел, превратил Пруссию в доминирующую силу в Германии после Датской войны 1864 года. Во Франко-прусской войне 1870—1871 годов выступал движущей силой решения германского вопроса по малогерманскому пути и участвовал в создании Второго рейха.

Находясь на посту рейхсканцлера и прусского министра-председателя, он имел значительное влияние на политику созданного рейха вплоть до своей отставки в 1890 году. Во внешней политике Бисмарк придерживался принципа баланса сил.

В последующие годы Бисмарк играл заметную политическую роль, критикуя своих преемников. Благодаря популярности своих мемуаров Бисмарку удавалось длительное время влиять на формирование собственного образа в общественном сознании.

К середине XX века в немецкой исторической литературе доминировала безусловно положительная оценка роли Бисмарка как политика, приведшего к объединению немецких княжеств в единое национальное государство, что частично удовлетворяло национальный интерес. После смерти в его честь возводились многочисленные памятники как символу сильной личной власти. Национальный памятник Бисмарку установлен на площади Большая Звезда в Берлине. Им была создана новая нация, и воплощены прогрессивные системы социального обеспечения. Бисмарк, будучи верным кайзеру, укрепил государство сильной, хорошо подготовленной бюрократией. После Первой мировой войны стали громче звучать критические голоса, обвинявшие Бисмарка, в частности, в сворачивании демократии в Германии. Больше внимания уделялось недостаткам его политики, а деятельность рассматривалась в текущем контексте.

По мнению, господствующему в российской историографии, огромное влияние на формирование Бисмарка как дипломата во время пребывания в России оказало его общение с русским вице-канцлером А. М. Горчаковым. У Бисмарка уже тогда были необходимые на этом посту дипломатические качества. Он обладал природным умом и политической прозорливостью.

Горчаков пророчил Бисмарку великое будущее. Однажды, уже будучи канцлером, он сказал, указывая на Бисмарка: «Посмотрите на этого человека! При Фридрихе Великом он мог бы стать его министром». В России Бисмарк изучил русский язык, очень прилично на нём изъяснялся и понял суть свойственного русским образа мысли, что очень помогло ему в дальнейшем в выборе правильной политической линии в отношении России.

При выходе в отставку получил ненаследуемый титул герцога Лауэнбургского и чин прусского генерал-полковника в ранге генерал-фельдмаршала.

Во внутренней политике время его правления с 1866 года можно разбить на две фазы. Сначала он заключил союз с умеренными либералами. В этот период состоялись многочисленные внутренние реформы, например, внедрение гражданского брака, который был использован Бисмарком для ослабления влияния католической церкви .Начиная с конца 1870-х годов, Бисмарк отдаляется от либералов. В течение этой фазы он прибегает к политике протекционизма и государственного вмешательства в экономику. В 1880-е годы был внедрён антисоциалистический закон. Разногласия с тогдашним кайзером Вильгельмом II привели к отставке Бисмарка.

В Прусском королевстве Бисмарк заслужил среди консерваторов славу представителя интересов юнкеров, служил дипломатом (1851—1862) во времена реакции. В 1862 году был назначен министром-председателем правительства Пруссии. Во время конституционного кризиса выступал против либералов в защиту монархии. Будучи министром иностранных дел, превратил Пруссию в доминирующую силу в Германии после Датской войны 1864 года. Во Франко-прусской войне 1870—1871 годов выступал движущей силой решения германского вопроса по малогерманскому пути и участвовал в создании Второго рейха.

Находясь на посту рейхсканцлера и прусского министра-председателя, он имел значительное влияние на политику созданного рейха вплоть до своей отставки в 1890 году. Во внешней политике Бисмарк придерживался принципа баланса сил.

В последующие годы Бисмарк играл заметную политическую роль, критикуя своих преемников. Благодаря популярности своих мемуаров Бисмарку удавалось длительное время влиять на формирование собственного образа в общественном сознании.

К середине XX века в немецкой исторической литературе доминировала безусловно положительная оценка роли Бисмарка как политика, приведшего к объединению немецких княжеств в единое национальное государство, что частично удовлетворяло национальный интерес. После смерти в его честь возводились многочисленные памятники как символу сильной личной власти. Национальный памятник Бисмарку установлен на площади Большая Звезда в Берлине. Им была создана новая нация, и воплощены прогрессивные системы социального обеспечения. Бисмарк, будучи верным кайзеру, укрепил государство сильной, хорошо подготовленной бюрократией. После Первой мировой войны стали громче звучать критические голоса, обвинявшие Бисмарка, в частности, в сворачивании демократии в Германии. Больше внимания уделялось недостаткам его политики, а деятельность рассматривалась в текущем контексте.

По мнению, господствующему в российской историографии, огромное влияние на формирование Бисмарка как дипломата во время пребывания в России оказало его общение с русским вице-канцлером А. М. Горчаковым. У Бисмарка уже тогда были необходимые на этом посту дипломатические качества. Он обладал природным умом и политической прозорливостью.

Горчаков пророчил Бисмарку великое будущее. Однажды, уже будучи канцлером, он сказал, указывая на Бисмарка: «Посмотрите на этого человека! При Фридрихе Великом он мог бы стать его министром». В России Бисмарк изучил русский язык, очень прилично на нём изъяснялся и понял суть свойственного русским образа мысли, что очень помогло ему в дальнейшем в выборе правильной политической линии в отношении России.

Показать больше

1 год назад

18(30) марта 1814 года был начат штурм Парижа союзными войсками России, Германии, Пруссии и Австрии. Во время сражения брат Наполеона, командующий национальной гвардии Парижа, Жозеф Бонапарт покинул столицу, предоставив руководство сражением и возможной капитуляцией маршалам де Мармону и Мортье.

Битва за Париж стала одним из самых кровопролитных сражений того времени, всего за один день Армия России потеряла свыше 6 000 человек убитыми, более 2 000 погибших было у союзных войск. К концу дня маршалы Мортье и де Мармон поняли очевидность поражения и бессмысленность сопротивления. В ночь на 31 марта 1814 года была подписана капитуляция, в которой де Мармону удалось отстоять возможность отвода французских войск из Парижа.

В первых числах января 1814 года войска союзников, состоящие из русских, австрийских, прусских и немецких корпусов, вошли на территорию Франции с целью свержения Наполеона, разбитого в битве под Лейпцигом в октябре 1813 года. Союзники наступали двумя отдельными армиями: русско-прусскую Силезскую армию возглавлял прусский фельдмаршал Блюхер, русско-немецко-австрийскую Главную (бывшую Богемскую) армию отдали под начало австрийского фельдмаршала Шварценберга.

В сражениях на территории Франции Наполеон чаще одерживал победы, ни одна из которых не стала решающей из-за численного превосходства союзников. Наполеон редко имел под рукой в одном месте более 40 тысяч солдат, в то время как его противники располагали 150—200 тысячами. Союзники несколько раз пытались двинуться на Париж, но Наполеону удавалось, сконцентрировав силы, отбросить фланговыми ударами армии Блюхера и Шварценберга на исходные позиции.

В 20-х числах марта 1814 года Наполеон решил пройти к северо-восточным крепостям на границе Франции, где рассчитывал деблокировать французские гарнизоны, и, значительно усилив ими свою армию, принудить союзников к отступлению, угрожая их тыловым коммуникациям. Французский император надеялся на медлительность союзных армий и их страх перед его появлением в их тылу.

Однако союзные монархи, вопреки ожиданиям Наполеона, 12 (24) марта 1814 года одобрили план наступления на Париж. В пользу такого решения послужила информация о брожении в Париже и усталости французов от войны, в связи с чем снимались опасения ожесточённых боёв с вооружёнными горожанами на улицах полумиллионного города.

Против Наполеона выслали 10-тысячный кавалерийский корпус под началом российского генерала Винценгероде при 40 орудиях с тем, чтобы ввести Наполеона в заблуждение относительно намерений союзников. Корпус Винцингероде был разбит Наполеоном 26 марта, но это уже не повлияло на ход дальнейших событий.

Возведение фортификационных сооружений вокруг Парижа началось лишь 23 марта, так как губернатор города Жозеф Бонапарт не имел соответствующих полномочий, а Наполеон долго не подписывал предлагаемые им планы. Император пришел в бешенство, узнав, что Жозеф настаивает на подписании мира любой ценой («бессмысленная и преступная идея» по его мнению) и требовал от жены, находившейся с наследником во дворце Тюильри, держаться подальше от брата.

25 марта союзные войска двинулись на запад, на Париж, и в тот же день под Фер-Шампенуазом столкнулись с отдельными французскими частями, которые спешили на соединение с армией Наполеона. В бою французские корпуса маршалов Мармона и Мортье были разбиты и откатились к Парижу.

29 марта союзные армии подошли вплотную к передовой линии обороны столицы.

Наполеон находился с армией в Сен-Дизье, в 180 км от Парижа, когда 27 марта узнал о наступлении союзников на столицу Франции. Он высоко оценил решение противника: «Это превосходный шахматный ход. Вот никогда бы не поверил, что какой-нибудь генерал у союзников способен это сделать». На следующий день он поспешил со своей небольшой армией на спасение Парижа, однако прибыл слишком поздно.

Битва за Париж стала одним из самых кровопролитных сражений того времени, всего за один день Армия России потеряла свыше 6 000 человек убитыми, более 2 000 погибших было у союзных войск. К концу дня маршалы Мортье и де Мармон поняли очевидность поражения и бессмысленность сопротивления. В ночь на 31 марта 1814 года была подписана капитуляция, в которой де Мармону удалось отстоять возможность отвода французских войск из Парижа.