1 мс. назад

Ему было всего 20, и он умолял ногу сохранить. Накануне назначенной ампутации он пришёл на реку, нашёл прорубь и опустил туда пока ещё свою ногу, и потерял сознание...

Мужественное, и, в то же время, интеллигентное лицо этого актёра, ямочка на волевом подбородке, пронзительный взгляд, едва уловимое движение бровей и невероятно обаятельная улыбка, могли сразить наповал любую женщину. Владимир Самойлов был из той плеяды советских артистов театра и кино, кто мог, практически с документальной точностью сыграть кого угодно и что угодно – хоть телефонный справочник.

Доподлинно известно, что Владимир появился на свет 15 марта 1924 года, а вот с местом рождения далеко не все так однозначно: то ли Одесса, то ли село Егоровка, но тоже Одесской губернии. Отец, Яков Самойлов ходил на судне дальнего плавания механиком. Семья жила почти на берегу моря и Володя увлекался всем, что с морем связано: ловил рыбу на удочку и сетями, рыбачил, катался на лодке, ходил под парусом. В школе был литературный кружок, который вела учительница словесности. Как-то в 7-м классе они поставили отрывок из драмы Михаила Лермонтова «Маскарад», где Володя играл роль Арбенина. Перед этим 12-летний мальчишка уговорил родителей взять ему напрокат костюм, сделал причёску, наложил грим. Представление прошло успешно, и с той поры Володя увлекся театром как зрелищем, ходил в драмтеатр и в оперу, но о карьере актёра даже не помышлял.

Школу Самойлов окончил перед самой войной, первые военные месяцы провёл в осаждённой Одессе, но 17-летнего здорового парня даже в ополчение не брали. Когда враг город занял, он ненадолго остался, потом окольными тропами ушёл «на Большую землю», и всё-таки, сумел записаться добровольцем. Однако Самойлов не скрывал, что несколько месяцев был в оккупации, и особисты сразу же направили его в один из недавно сформированных штрафбатов. Сначала он воевал в пехоте, потом его перевели в миномётчики и дали самую тяжёлую работу: носить опорную плиту от миномёта, в конце войны его перевели в артиллерию. 500-километровый участок между Вислой и Одером они прошли пешком со всей амуницией за 10 суток. После ранения в ногу под Бреслау (нынешний Вроцлав в Польше) его перевозили из одного госпиталя в другой, он мотался по разным городам, но нога гнила, и доктора сказали, что, если её не ампутировать, он умрёт. Самойлову было всего 20, и он умолял ногу сохранить. Накануне назначенной ампутации он пришёл на реку, нашёл прорубь и опустил туда пока ещё свою ногу, и потерял сознание. Ему повезло, что не замёрз: кто-то шёл мимо, увидел бойца в больничной одежде, сбегал в госпиталь, за ним пришли и полуживого отнесли на носилках в палату. Утром военврач, увидев практически зажившую ногу, лишь ошеломлённо разводил руками, но объяснить это чудо не смог. Когда Самойлова выписывали из госпиталя, ходил он уже без костылей, но хромота, как память о войне, осталась на всю жизнь.

Владимир вернулся в разрушенную Одессу, нашёл какую-то работу, и вскоре познакомился со студенткой Одесского театрального училища. Девушка была младше Владимира на год, но вскоре получила практически полную власть над бывшим бравым фронтовиком: она заявила ему, что, если он хочет продолжать с ней отношения, он должен поступить в училище, где она уже училась, и вставить себе зубы, потерянные на войне. Оба условия Самойлов выполнил, и даже перевыполнил – как бывшего фронтовика его приняли сразу на второй тур – и никогда об этом не жалел, во-первых, потому, что обрёл замечательную жену, и, во-вторых, что стал актёром. Они не клялись друг другу жить долго и счастливо и умереть в один день: время было не то. Деньги на свадьбу им дал отец невесты, который ради счастья дочери продал необыкновенной красоты кованые ворота собственного дома – и это в Одессе, когда в городе криминал был полновластным хозяином.

Курс в училище вёл Николай Волков, который потом составит протекцию Самойлову в его самом первом фильме «Миклухо Маклай» у Александра Разумного. Через 20 лет Самойлов, ставший к тому времени известным актёром, ответил учителю тем же: получив роль Степана Шаумяна, он уговорил режиссёра Аждара Ибрагимова взять Волкова на роль генерала Лионеля Денстервиля в картину «26 бакинских комиссаров». В 1974-м Самойлов, уже, будучи Народным артистом РСФСР, видимо, за этот фильм, стал Народным артистом Азербайджана.

После окончания училища Владимир и Надежда начали работать в Одесском драмтеатре, но чем дальше, тем яснее понимали, что с Чёрного моря надо уезжать: у Владимира была проблема с лёгкими, и ему нужен был климат посуше. Им повезло: в 1951 году директор Кемеровского областного драмтеатра пригласил их к себе. Попасть из Одессы в Кемерово можно было только через Москву, приехав в столицу, они решили рискнуть, и пошли в театр им. Маяковского, где худрук Николай Охлопков набирал актёров. Самойлов читал Маяковского, показал несколько сцен из спектаклей, в которых играл в Одессе. Охлопков был готов оставить их в Москве при том условии, что им есть, где жить, но жилья не было, и они решили уехать в Кемерово, тем более, что уже получили подъёмные.

Поезд из Москвы в Кемерово в те годы шёл больше четырёх суток, уезжали они из летней Одессы и почти летней Москвы, а когда сошли на перрон, мороз был под 20 градусов. Встречавший их администратор на машине театра привёз их в щелястый продуваемый со всех сторон барак-общежитие. В комнатушке из всей мебели были стол на трёх ножках, прислонённый к подоконнику, бутафорский шкаф, картонные стенки которого к реечному каркасу крепились канцелярскими кнопками, железная кровать и сырость, потому, что заботливая администрация театра стены побелила часа за два до приезда артистов, и разумеется, все бытовые удобства располагались на улице, а там, как уже говорилось, был мороз, и, как заверил их встречающий, далеко не самый сильный. На то, чтобы сбежать обратно, у них просто не было денег: все подъёмные они потратили на «отвальную» в Одессе. Их накормили сибирскими пельменями, Самойлов во время обеда впервые в жизни попробовал лучшее советское лакомство – сгущёнку, им принесли какие-то тулупы и валенки, и отвезли в театр на спектакль, который им очень понравился. Так они и остались в Кемерово на 6 лет, играли в театре главные роли, и уже в 1957 году Самойлов стал Заслуженным артистом РСФСР.

В Кемерово у Владимира и Надежды родился сын Александр, который тоже стал актёром. (В 1976 году в фильме Вячеслава Никифорова «Сын председателя» Александр и Владимир снимались вместе, и понятно, кто кого играл). В роддом Надежду увезли прямо со спектакля, а на пятый день после родов она снова вышла на сцену. Потом родители оправили Сашу к родителям Надежды в Одессу, и забрали к себе уже тогда, когда окончательно переехали в Москву. Но перед этим они 8 лет прослужили в Горьковском театре им. Горького, где карьера Самойлова началась со спектакля «Ричард III», который поставил режиссёр Ефим Табачников. Сашу, оставшегося без родительского попечения, дед с бабушкой даже отдали в школу для трудных подростков.

В кино Самойлов много играл высокопоставленных милиционеров, партийных секретарей и крупных хозяйственных руководителей. В 1963 году Владимир Чеботарёв пригласил его на роль первого секретаря обкома КПСС Василия Денисова в фильме «Секретарь обкома» по одноимённому роману Всеволода Кочетова. Чуть больше, чем через две недели после премьеры фильма, со всех постов сняли Никиту Хрущёва. Самойлов после этого стал настоящим талисманом Чеботарёва: он снимал его во всех своих фильмах. В «Крахе» на роль контрреволюционера Бориса Савинкова он сначала утвердил Владислава Стржельчика, а Самойлову предложил роль савинковского адъютанта Леонида Шешеню, который при переходе польской границе попал в руки чекистов, и, по сути, всех сдал. В процессе работы Самойлов предложил Чеботарёву попробовать его на роль Савинкова. Тот удивился: ну какая ты белая кость? Самойлов настоял, сделали хороший грим, портной Соломон Затирка пошил костюмчик, который не просто сидел, а превратил Самойлова в настоящего дворянина. Самойлов был более, как бы сейчас сказали, харизматичный, да и на вождя он больше походил, чем мягкий, совсем не вождистский Стржельчик.

В 1966 году Андрей Тутышкинн пригласил Самойлова в музыкальную комедию «Свадьба в Малиновке» по оперетте автора гимна Советского Союза Бориса Александрова. Самойлов играл одного из главных героев обаятельного красного командира Назара Думу. Во время съёмок Тутышкину пришлось вызвать на площадку жену Самойлова Надежду. Фильм был под угрозой: вся съёмочная группа во главе с Самойловым, что называется, не просыхала. Надежда Фёдоровна приехала на Полтавщину, где снимался фильм, быстро привела в чувства не только мужа, но и всю группу: пить при ней уже никто не отваживался. Однако в деревне, где жила съёмочная группа, найти горилку или брагу было плёвым делом, чем и пользовались те, кто уже не мог остановиться. Сцену свадьбы снимали целый месяц, и актёры приспособились вместо подкрашенной воды наливать в стаканы местный напиток, куда более крепкий. Пили все, но, говорят, Самойлов держался так, как будто он трезвее стекла. Точнее, он просто очень убедительно играл трезвого. Во многом, именно за роль Назара Думы Самойлов в 1968 году получил Народного РСФСР.

Застолья Самойлов любил, и гости у них в доме бывали часто. Однако, как это не парадоксально, друзей у Самойлова практически не было: Надежда ревновала его и к женщинам, и к мужчинам, и очень не любила, когда он уходил из дома один. Самойлов был примерным семьянином, много работал по хозяйству, мог запросто приготовить обед.

После «Свадьбы в Малиновке», но особенно после «Краха», когда стало ясно, насколько широк диапазон артиста Самойлова, стали поступать приглашения из московских театров: Юрий Завадский звал Владимира и Надежду в театр им. Моссовета, Михаил Царёв – в Малый театр. Но один театр давал общежитие, другой – комнату в коммуналке, и лишь Андрей Гончаров из того самого театра им. Маяковского, где Самойловы не остались в 50-е, сумел «выбить» для актёрской пары трёхкомнатную квартиру на Смоленской

Мужественное, и, в то же время, интеллигентное лицо этого актёра, ямочка на волевом подбородке, пронзительный взгляд, едва уловимое движение бровей и невероятно обаятельная улыбка, могли сразить наповал любую женщину. Владимир Самойлов был из той плеяды советских артистов театра и кино, кто мог, практически с документальной точностью сыграть кого угодно и что угодно – хоть телефонный справочник.

Доподлинно известно, что Владимир появился на свет 15 марта 1924 года, а вот с местом рождения далеко не все так однозначно: то ли Одесса, то ли село Егоровка, но тоже Одесской губернии. Отец, Яков Самойлов ходил на судне дальнего плавания механиком. Семья жила почти на берегу моря и Володя увлекался всем, что с морем связано: ловил рыбу на удочку и сетями, рыбачил, катался на лодке, ходил под парусом. В школе был литературный кружок, который вела учительница словесности. Как-то в 7-м классе они поставили отрывок из драмы Михаила Лермонтова «Маскарад», где Володя играл роль Арбенина. Перед этим 12-летний мальчишка уговорил родителей взять ему напрокат костюм, сделал причёску, наложил грим. Представление прошло успешно, и с той поры Володя увлекся театром как зрелищем, ходил в драмтеатр и в оперу, но о карьере актёра даже не помышлял.

Школу Самойлов окончил перед самой войной, первые военные месяцы провёл в осаждённой Одессе, но 17-летнего здорового парня даже в ополчение не брали. Когда враг город занял, он ненадолго остался, потом окольными тропами ушёл «на Большую землю», и всё-таки, сумел записаться добровольцем. Однако Самойлов не скрывал, что несколько месяцев был в оккупации, и особисты сразу же направили его в один из недавно сформированных штрафбатов. Сначала он воевал в пехоте, потом его перевели в миномётчики и дали самую тяжёлую работу: носить опорную плиту от миномёта, в конце войны его перевели в артиллерию. 500-километровый участок между Вислой и Одером они прошли пешком со всей амуницией за 10 суток. После ранения в ногу под Бреслау (нынешний Вроцлав в Польше) его перевозили из одного госпиталя в другой, он мотался по разным городам, но нога гнила, и доктора сказали, что, если её не ампутировать, он умрёт. Самойлову было всего 20, и он умолял ногу сохранить. Накануне назначенной ампутации он пришёл на реку, нашёл прорубь и опустил туда пока ещё свою ногу, и потерял сознание. Ему повезло, что не замёрз: кто-то шёл мимо, увидел бойца в больничной одежде, сбегал в госпиталь, за ним пришли и полуживого отнесли на носилках в палату. Утром военврач, увидев практически зажившую ногу, лишь ошеломлённо разводил руками, но объяснить это чудо не смог. Когда Самойлова выписывали из госпиталя, ходил он уже без костылей, но хромота, как память о войне, осталась на всю жизнь.

Владимир вернулся в разрушенную Одессу, нашёл какую-то работу, и вскоре познакомился со студенткой Одесского театрального училища. Девушка была младше Владимира на год, но вскоре получила практически полную власть над бывшим бравым фронтовиком: она заявила ему, что, если он хочет продолжать с ней отношения, он должен поступить в училище, где она уже училась, и вставить себе зубы, потерянные на войне. Оба условия Самойлов выполнил, и даже перевыполнил – как бывшего фронтовика его приняли сразу на второй тур – и никогда об этом не жалел, во-первых, потому, что обрёл замечательную жену, и, во-вторых, что стал актёром. Они не клялись друг другу жить долго и счастливо и умереть в один день: время было не то. Деньги на свадьбу им дал отец невесты, который ради счастья дочери продал необыкновенной красоты кованые ворота собственного дома – и это в Одессе, когда в городе криминал был полновластным хозяином.

Курс в училище вёл Николай Волков, который потом составит протекцию Самойлову в его самом первом фильме «Миклухо Маклай» у Александра Разумного. Через 20 лет Самойлов, ставший к тому времени известным актёром, ответил учителю тем же: получив роль Степана Шаумяна, он уговорил режиссёра Аждара Ибрагимова взять Волкова на роль генерала Лионеля Денстервиля в картину «26 бакинских комиссаров». В 1974-м Самойлов, уже, будучи Народным артистом РСФСР, видимо, за этот фильм, стал Народным артистом Азербайджана.

После окончания училища Владимир и Надежда начали работать в Одесском драмтеатре, но чем дальше, тем яснее понимали, что с Чёрного моря надо уезжать: у Владимира была проблема с лёгкими, и ему нужен был климат посуше. Им повезло: в 1951 году директор Кемеровского областного драмтеатра пригласил их к себе. Попасть из Одессы в Кемерово можно было только через Москву, приехав в столицу, они решили рискнуть, и пошли в театр им. Маяковского, где худрук Николай Охлопков набирал актёров. Самойлов читал Маяковского, показал несколько сцен из спектаклей, в которых играл в Одессе. Охлопков был готов оставить их в Москве при том условии, что им есть, где жить, но жилья не было, и они решили уехать в Кемерово, тем более, что уже получили подъёмные.

Поезд из Москвы в Кемерово в те годы шёл больше четырёх суток, уезжали они из летней Одессы и почти летней Москвы, а когда сошли на перрон, мороз был под 20 градусов. Встречавший их администратор на машине театра привёз их в щелястый продуваемый со всех сторон барак-общежитие. В комнатушке из всей мебели были стол на трёх ножках, прислонённый к подоконнику, бутафорский шкаф, картонные стенки которого к реечному каркасу крепились канцелярскими кнопками, железная кровать и сырость, потому, что заботливая администрация театра стены побелила часа за два до приезда артистов, и разумеется, все бытовые удобства располагались на улице, а там, как уже говорилось, был мороз, и, как заверил их встречающий, далеко не самый сильный. На то, чтобы сбежать обратно, у них просто не было денег: все подъёмные они потратили на «отвальную» в Одессе. Их накормили сибирскими пельменями, Самойлов во время обеда впервые в жизни попробовал лучшее советское лакомство – сгущёнку, им принесли какие-то тулупы и валенки, и отвезли в театр на спектакль, который им очень понравился. Так они и остались в Кемерово на 6 лет, играли в театре главные роли, и уже в 1957 году Самойлов стал Заслуженным артистом РСФСР.

В Кемерово у Владимира и Надежды родился сын Александр, который тоже стал актёром. (В 1976 году в фильме Вячеслава Никифорова «Сын председателя» Александр и Владимир снимались вместе, и понятно, кто кого играл). В роддом Надежду увезли прямо со спектакля, а на пятый день после родов она снова вышла на сцену. Потом родители оправили Сашу к родителям Надежды в Одессу, и забрали к себе уже тогда, когда окончательно переехали в Москву. Но перед этим они 8 лет прослужили в Горьковском театре им. Горького, где карьера Самойлова началась со спектакля «Ричард III», который поставил режиссёр Ефим Табачников. Сашу, оставшегося без родительского попечения, дед с бабушкой даже отдали в школу для трудных подростков.

В кино Самойлов много играл высокопоставленных милиционеров, партийных секретарей и крупных хозяйственных руководителей. В 1963 году Владимир Чеботарёв пригласил его на роль первого секретаря обкома КПСС Василия Денисова в фильме «Секретарь обкома» по одноимённому роману Всеволода Кочетова. Чуть больше, чем через две недели после премьеры фильма, со всех постов сняли Никиту Хрущёва. Самойлов после этого стал настоящим талисманом Чеботарёва: он снимал его во всех своих фильмах. В «Крахе» на роль контрреволюционера Бориса Савинкова он сначала утвердил Владислава Стржельчика, а Самойлову предложил роль савинковского адъютанта Леонида Шешеню, который при переходе польской границе попал в руки чекистов, и, по сути, всех сдал. В процессе работы Самойлов предложил Чеботарёву попробовать его на роль Савинкова. Тот удивился: ну какая ты белая кость? Самойлов настоял, сделали хороший грим, портной Соломон Затирка пошил костюмчик, который не просто сидел, а превратил Самойлова в настоящего дворянина. Самойлов был более, как бы сейчас сказали, харизматичный, да и на вождя он больше походил, чем мягкий, совсем не вождистский Стржельчик.

В 1966 году Андрей Тутышкинн пригласил Самойлова в музыкальную комедию «Свадьба в Малиновке» по оперетте автора гимна Советского Союза Бориса Александрова. Самойлов играл одного из главных героев обаятельного красного командира Назара Думу. Во время съёмок Тутышкину пришлось вызвать на площадку жену Самойлова Надежду. Фильм был под угрозой: вся съёмочная группа во главе с Самойловым, что называется, не просыхала. Надежда Фёдоровна приехала на Полтавщину, где снимался фильм, быстро привела в чувства не только мужа, но и всю группу: пить при ней уже никто не отваживался. Однако в деревне, где жила съёмочная группа, найти горилку или брагу было плёвым делом, чем и пользовались те, кто уже не мог остановиться. Сцену свадьбы снимали целый месяц, и актёры приспособились вместо подкрашенной воды наливать в стаканы местный напиток, куда более крепкий. Пили все, но, говорят, Самойлов держался так, как будто он трезвее стекла. Точнее, он просто очень убедительно играл трезвого. Во многом, именно за роль Назара Думы Самойлов в 1968 году получил Народного РСФСР.

Застолья Самойлов любил, и гости у них в доме бывали часто. Однако, как это не парадоксально, друзей у Самойлова практически не было: Надежда ревновала его и к женщинам, и к мужчинам, и очень не любила, когда он уходил из дома один. Самойлов был примерным семьянином, много работал по хозяйству, мог запросто приготовить обед.

После «Свадьбы в Малиновке», но особенно после «Краха», когда стало ясно, насколько широк диапазон артиста Самойлова, стали поступать приглашения из московских театров: Юрий Завадский звал Владимира и Надежду в театр им. Моссовета, Михаил Царёв – в Малый театр. Но один театр давал общежитие, другой – комнату в коммуналке, и лишь Андрей Гончаров из того самого театра им. Маяковского, где Самойловы не остались в 50-е, сумел «выбить» для актёрской пары трёхкомнатную квартиру на Смоленской

Показать больше

1 мс. назад

🎂 Сегодня тюменцу, участнику Великой Отечественной войны Ивану Ивановичу Попадьину исполнился 101 год.

🕔 Иван Иванович был призван в армию в 1942 году. Воевал на Волховском, Ленинградском фронтах в звании старшего сержанта дивизионной разведки. В феврале 1943 года был ранен. После госпиталя вернулся в строй, воевал на Ленинградском фронте. С мая по ноябрь 1944 года после повторного ранения лечился в госпитале в Тюмени.

После войны вернулся в Тамбовскую область, затем в 1946 году в Воронежской области получил специальность «махорковеда».

С 1949 по 1953 год обучался по специальности агроном в сельхозтехникуме г. Талгар, где был избран секретарем комсомольской организации. После учебы работал в г. Алма-Ата (Казахстан).

В 1956 году направлен на фабрику в г. Петропавловск, в 1958 году вступил в ряды КПСС, занимался активной общественной деятельностью, неоднократно избирался председателем участковой избирательной комиссии, передавал свой опыт работы подрастающему поколению, формируя патриотические качества молодежи. До 1985 г. работал начальником карантинной инспекции областного сельскохозяйственного управления, после чего вышел на заслуженный отдых.

В 1995 году переехал в г. Омск, активно занимался общественной работой.

Переехал в Тюмень в мае 2022 года, принимает активное участие в мероприятиях Совета ветеранов Калининского округа.

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

📸 С этим значимым событием именинника поздравил заместитель главы города Тюмени Евгений Сорокин.

🕔 Иван Иванович был призван в армию в 1942 году. Воевал на Волховском, Ленинградском фронтах в звании старшего сержанта дивизионной разведки. В феврале 1943 года был ранен. После госпиталя вернулся в строй, воевал на Ленинградском фронте. С мая по ноябрь 1944 года после повторного ранения лечился в госпитале в Тюмени.

После войны вернулся в Тамбовскую область, затем в 1946 году в Воронежской области получил специальность «махорковеда».

С 1949 по 1953 год обучался по специальности агроном в сельхозтехникуме г. Талгар, где был избран секретарем комсомольской организации. После учебы работал в г. Алма-Ата (Казахстан).

В 1956 году направлен на фабрику в г. Петропавловск, в 1958 году вступил в ряды КПСС, занимался активной общественной деятельностью, неоднократно избирался председателем участковой избирательной комиссии, передавал свой опыт работы подрастающему поколению, формируя патриотические качества молодежи. До 1985 г. работал начальником карантинной инспекции областного сельскохозяйственного управления, после чего вышел на заслуженный отдых.

В 1995 году переехал в г. Омск, активно занимался общественной работой.

Переехал в Тюмень в мае 2022 года, принимает активное участие в мероприятиях Совета ветеранов Калининского округа.

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

📸 С этим значимым событием именинника поздравил заместитель главы города Тюмени Евгений Сорокин.

Показать больше

1 мс. назад

Муха искусственная КГБ CCСР!⚡⚡

В 1964 году в СССР когда Хрущёв привёз кукурузу, поля стали обрабатывать химикатами и в одно мгновение пропали все мухи. На Чёрном рынке муха доходила до одного рубля за штуку, по всей стране происходили митинги рыбаков которые требовали муху.

И тогда на тридцатом съезде КПСС было принято

решение открыть завод по изготовлению искусственных мух. Чтобы удовлетворить потребителя - для крючка номер 5 пять штук

первый сорт. 24 коп. На дачах на подоконниках раньше скапливалась много мух но и они пропали. Изготавливать свою муху было запрещено.

Муха оказалась двойного назначения. Туристы которые уезжали в другие страны бросали их в суп и кушали бесплатно. Даже жёны партийных деятелей заказывали золотые брошки в виде мухи. Это было очень модно!

А вы помните те "безмуховые" годы СССР? Как жилось вам?🤔🤔

В 1964 году в СССР когда Хрущёв привёз кукурузу, поля стали обрабатывать химикатами и в одно мгновение пропали все мухи. На Чёрном рынке муха доходила до одного рубля за штуку, по всей стране происходили митинги рыбаков которые требовали муху.

И тогда на тридцатом съезде КПСС было принято

решение открыть завод по изготовлению искусственных мух. Чтобы удовлетворить потребителя - для крючка номер 5 пять штук

первый сорт. 24 коп. На дачах на подоконниках раньше скапливалась много мух но и они пропали. Изготавливать свою муху было запрещено.

Муха оказалась двойного назначения. Туристы которые уезжали в другие страны бросали их в суп и кушали бесплатно. Даже жёны партийных деятелей заказывали золотые брошки в виде мухи. Это было очень модно!

А вы помните те "безмуховые" годы СССР? Как жилось вам?🤔🤔

Показать больше

1 мс. назад

Кредитка для генсека: как в СССР впервые выдали карту VISA

В 1989 году Сбербанк СССР стал участником международной платёжной системы VISA — это стало важным шагом к интеграции советской банковской системы в мировое финансовое пространство. Целью было создание такой системы пластиковых карт, которая была бы совместима с международными стандартами: отечественные карты должны были работать за рубежом, а внутри страны использоваться в национальной сети без выхода на внешние каналы.

Конец 1990 года ознаменовался торжественной презентацией первой советской кредитной карты VISA, выпущенной Сбербанком СССР. В рамках пилотного проекта было выдано всего 144 карты. Их получили высшие руководители страны — члены ЦК КПСС, Совета Министров, а также топ-менеджеры Сбербанка и Госбанка СССР. Часть карт досталась сотрудникам банков для тестирования системы.

Для обслуживания карт в Москве, в Дзержинском отделении Сбербанка, установили первые POS-терминалы. Одновременно в столицу из Франции завезли несколько банкоматов, а также выпустили несколько сотен пробных карт для работников московских подразделений Сбербанка — всё это было направлено на отладку технологий безналичных расчётов.

Однако массовым инструментом банковские карты на постсоветском пространстве стали лишь спустя годы. В начале 1990-х они оставались редкостью и воспринимались как признак особого статуса — не менее престижного, чем владение мобильным телефоном в ту эпоху.

В 1989 году Сбербанк СССР стал участником международной платёжной системы VISA — это стало важным шагом к интеграции советской банковской системы в мировое финансовое пространство. Целью было создание такой системы пластиковых карт, которая была бы совместима с международными стандартами: отечественные карты должны были работать за рубежом, а внутри страны использоваться в национальной сети без выхода на внешние каналы.

Конец 1990 года ознаменовался торжественной презентацией первой советской кредитной карты VISA, выпущенной Сбербанком СССР. В рамках пилотного проекта было выдано всего 144 карты. Их получили высшие руководители страны — члены ЦК КПСС, Совета Министров, а также топ-менеджеры Сбербанка и Госбанка СССР. Часть карт досталась сотрудникам банков для тестирования системы.

Для обслуживания карт в Москве, в Дзержинском отделении Сбербанка, установили первые POS-терминалы. Одновременно в столицу из Франции завезли несколько банкоматов, а также выпустили несколько сотен пробных карт для работников московских подразделений Сбербанка — всё это было направлено на отладку технологий безналичных расчётов.

Однако массовым инструментом банковские карты на постсоветском пространстве стали лишь спустя годы. В начале 1990-х они оставались редкостью и воспринимались как признак особого статуса — не менее престижного, чем владение мобильным телефоном в ту эпоху.

Показать больше

1 мс. назад

И ведь таких тысячи во всех бывших республиках СССР...

Народный поэт Таджикистана Гулрухсор Сафиева. Член КПСС с 1968 по 1991 годы, народный депутат СССР, председатель фонда культуры Таджикистана и секретарь союза писателей Таджикистана.

Во время Гражданской войны в Таджикистане была одной из главных подстрекательниц к насилию против "северных варваров" и выступала за изгнание русских из Таджикистана. Сафиева на митингах выступала с крайне русофобских позиций. Её главными лозунгами тогда были: "поруганная северными варварами, моя прекрасная темноокая родина желает мести!" "Пора смыть русскую накипь!" "Свобода превыше всего!"

Однако когда мечты поэтессы начали сбываться, к ней пришли исламисты с праведными претензиями о ее советском коллаборационистском прошлом.

По словам Сафиевой, когда ее пришли убивать, она успела воскликнуть: "как вы можете убить меня, если в школе учили наизусть мои стихи?!!"

Один из исламских боевиков узнал Сафиеву по портрету в учебнике родной речи. Это тогда и спасло ей жизнь.

После чего борец с русскими решила поскорее сбежать из "прекрасной темноокой родины". Как и многие таджикские беженцы, Сафиева перебралась в Россию. Из Таджикистана ее вывезли российские военные. А сама поэтесса поселилась в Москве, где до сих пор и проживает став гражданкой России.

Народный поэт Таджикистана Гулрухсор Сафиева. Член КПСС с 1968 по 1991 годы, народный депутат СССР, председатель фонда культуры Таджикистана и секретарь союза писателей Таджикистана.

Во время Гражданской войны в Таджикистане была одной из главных подстрекательниц к насилию против "северных варваров" и выступала за изгнание русских из Таджикистана. Сафиева на митингах выступала с крайне русофобских позиций. Её главными лозунгами тогда были: "поруганная северными варварами, моя прекрасная темноокая родина желает мести!" "Пора смыть русскую накипь!" "Свобода превыше всего!"

Однако когда мечты поэтессы начали сбываться, к ней пришли исламисты с праведными претензиями о ее советском коллаборационистском прошлом.

По словам Сафиевой, когда ее пришли убивать, она успела воскликнуть: "как вы можете убить меня, если в школе учили наизусть мои стихи?!!"

Один из исламских боевиков узнал Сафиеву по портрету в учебнике родной речи. Это тогда и спасло ей жизнь.

После чего борец с русскими решила поскорее сбежать из "прекрасной темноокой родины". Как и многие таджикские беженцы, Сафиева перебралась в Россию. Из Таджикистана ее вывезли российские военные. А сама поэтесса поселилась в Москве, где до сих пор и проживает став гражданкой России.

Показать больше

2 мс. назад

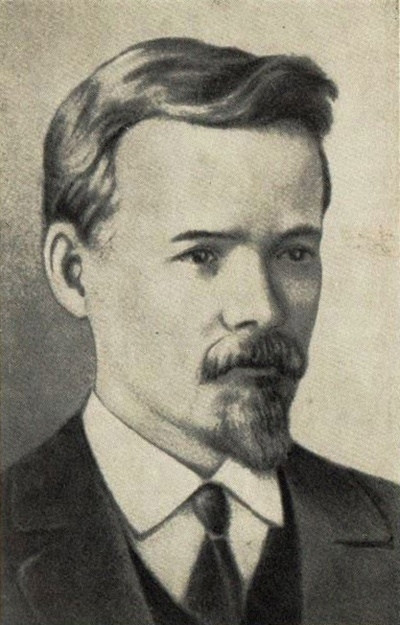

❗РЕАБИЛИТИРОВАН ПОСМЕРТНО. ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ШОТМАНА

В 1964 году на советские экраны вышел фильм «Синяя тетрадь», рассказывающий о жизни В.И. Ленина и его окружения летом судьбоносного 1917 года. Как известно, после расстрела июльской демонстрации большевики снова ушли в подполье, а Ильич вместе с Г.Е. Зиновьевым скрывался от жандармов Временного правительства в Разливе.

Один из главных героев фильма — Александр Шотман, старый большевик, который в те критические для всего мира дни обеспечивал бесперебойную связь ЦК партии с В.И. Лениным.

Впрочем, заслуги А.В. Шотмана перед партией и страной отнюдь не только в его деятельности накануне Великого Октября...

Алексаедр Васильевич родился 6 сентября 1880 года в селе Александровском Шлиссельбургского уезда Санкт-Петербургской губернии в семье рабочего. Окончил трёхклассное народное училище. С 15 лет работал токарем на заводах Лесснера, Нобеля и Обуховском.

В 1899 году вступил в подпольный кружок РСДРП, в 1899 — 1901 годах являлся членом петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Один из организаторов Обуховской обороны в мае 1901 года. Работая на заводе Нобеля (ныне завод «Русский дизель»), был в 1902 году парторганизатором Выборгского райкома и членом Петербургского комитета РСДРП. Делегат II съезда РСДРП (Брюссель — Лондон, 1903) от Петербургской организации, на котором с самого начала раскола примкнул к ленинскому крылу (большевикам).

После возвращения в Россию нелегально работал в Ярославле и Костроме в качестве члена Северного комитета, неоднократно подвергался арестам.

В период революции 1905 — 1907 годов — член Петербургского комитета партии, после высылки осенью 1905 года — Одесского комитета. По возвращении в столицу был кооптирован в Петербургский комитет, снова работал в Выборгском районе. В 1908 году А. В. Шотман — член Центрального правления Союза металлистов; одновременно работал в подпольной организации Василеостровского района.

В 1910 — 1913 гг. — член Гельсингфорсского комитета финляндской социал-демократической партии. В связи с провалом военной организации Балтийского флота бежал за границу, где участвовал в Поронинском совещании ЦК РСДРП (окрестности Кракова, октябрь 1913 года) с партийными работниками, был кооптирован в состав Центрального комитета и Русского бюро ЦК РСДРП. Направлен на подпольную работу в Россию. В ноябре 1913 года был арестован в Екатеринославе и сослан на три года в Нарымский край (северная часть Томского уезда).

Освободила его, как и многих других видных большевиков, Февральская революция. Сначала Александр Шотман был избран членом Томского комитета РСДРП(б), но вскоре руководство партии большевиков направило его в Финляндию.

С июня А.В. Шотман — член Петроградского окружного комитета РСДРП(б), делегат VI съезда партии, член Предпарламента. Избран депутатом Учредительного собрания от Петроградского губернского избирательного округа по списку партии большевиков.

Был участником расширенного заседания ЦК РСДРП(б) 6 (29) октября 1917 в Удельной, подтвердившего курс партии на вооружённое восстание.

После победы Великого Октября А.В. Шотман занял пост заместителя наркома почт и телеграфов. В 1918 — 1919 годах — член Президиума ВСНХ, в 1920 году председатель Урало-Сибирской комиссии Совета Труда и Обороны, в 1920 году член Сибирского революционного комитета и председатель Сибирского ВСНХ.

С 25 июля 1923 по конец 1924 года А. В. Шотман был председателем ЦИК Автономной Карельской ССР. Избирался делегатом XI Всероссийского и II Всесоюзного съездов Советов (январь — февраль 1924 года).

С 1928 года член президиума ВСНХ СССР. В 1930 году был членом Комитета по делам Камчатки и Сахалина. Делегат XIII—XVII съездов партии, в 1924—1934 годах — член Центральной контрольной комиссии ВКП(б), в 1924—1927 — кандидат в члены Президиума ЦКК. Член ВЦИК и ЦИК СССР.

В 1930-х — уполномоченный Президиума ВЦИК по особым делам, заведующий отделом кадров ВСНХ.

_______________________________________________________________________

Как и сотни других выдающихся революционеров и Героев Гражданской войны, Александр Васильевич Шотман стал жертвой массовых репрессий второй половины 1930-х годов.

25 июня 1937 года А.В. Шотман был арестован, а спустя 4 месяца истязаний в застенках НКВД 29 октября за «участие в антисоветской троцкистской организации» приговорён к расстрелу. Через день, 30 октября 1937 года, приговор был приведён в исполнение.

В этот же день были уничтожены 1-й секретарь Свердловского обкома ВКП(б) И.Д. Кабаков, 2-й секретарь Ленинградского обкома М.С. Чудов, начальник Главного управления машиностроения Наркомата тяжелой промышленности СССР И.Ф. Кодацкий и многие другие выдающиеся коммунисты нашей страны.

Не обошли стороной массовые репрессии и семью Николая Емельянова, в доме у которого скрывался Владимир Ильич перед Октябрьским восстанием. В 1932 Н.А. Емельянов был удостоен персональной пенсии, но уже в декабре этого года репрессирован вместе с женой, приговорён к 10 годам лагерей, затем находился в ссылке в Казахстане. Двое сыновей Н.А. Емельянова были расстреляны.

_______________________________________________________________________

24 декабря 1955 года Военная коллегия Верховного суда СССР пересмотрела дело А.В. Шотмана. Александр Васиольевич был полностью реабилитирован, а Комитет партийного контроля при ЦК КПСС посмертно восстановил его в партии.

Но настоящую известность Александр Шотман получил именно после выхода фильма «Синяя тетрадь». В Ленинграде, Петрозаводске, Кызыле и многих других городах СССР в честь него назвали улицы.

А в 1974 году в Ленинграде перед музеем «Невская застава» (Ново-Александровская улица, д. 23) был открыт скульптурный мемориал «Первым марксистам Петербурга», где один из пяти бронзовых бюстов посвящён Александр Васильевичу Шотману.

Чтобы помнить!🔥

❗РЕАБИЛИТИРОВАН ПОСМЕРТНО. ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ШОТМАНА

В 1964 году на советские экраны вышел фильм «Синяя тетрадь», рассказывающий о жизни В.И. Ленина и его окружения летом судьбоносного 1917 года. Как известно, после расстрела июльской демонстрации большевики снова ушли в подполье, а Ильич вместе с Г.Е. Зиновьевым скрывался от жандармов Временного правительства в Разливе.

Один из главных героев фильма — Александр Шотман, старый большевик, который в те критические для всего мира дни обеспечивал бесперебойную связь ЦК партии с В.И. Лениным.

Впрочем, заслуги А.В. Шотмана перед партией и страной отнюдь не только в его деятельности накануне Великого Октября...

Алексаедр Васильевич родился 6 сентября 1880 года в селе Александровском Шлиссельбургского уезда Санкт-Петербургской губернии в семье рабочего. Окончил трёхклассное народное училище. С 15 лет работал токарем на заводах Лесснера, Нобеля и Обуховском.

В 1899 году вступил в подпольный кружок РСДРП, в 1899 — 1901 годах являлся членом петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Один из организаторов Обуховской обороны в мае 1901 года. Работая на заводе Нобеля (ныне завод «Русский дизель»), был в 1902 году парторганизатором Выборгского райкома и членом Петербургского комитета РСДРП. Делегат II съезда РСДРП (Брюссель — Лондон, 1903) от Петербургской организации, на котором с самого начала раскола примкнул к ленинскому крылу (большевикам).

После возвращения в Россию нелегально работал в Ярославле и Костроме в качестве члена Северного комитета, неоднократно подвергался арестам.

В период революции 1905 — 1907 годов — член Петербургского комитета партии, после высылки осенью 1905 года — Одесского комитета. По возвращении в столицу был кооптирован в Петербургский комитет, снова работал в Выборгском районе. В 1908 году А. В. Шотман — член Центрального правления Союза металлистов; одновременно работал в подпольной организации Василеостровского района.

В 1910 — 1913 гг. — член Гельсингфорсского комитета финляндской социал-демократической партии. В связи с провалом военной организации Балтийского флота бежал за границу, где участвовал в Поронинском совещании ЦК РСДРП (окрестности Кракова, октябрь 1913 года) с партийными работниками, был кооптирован в состав Центрального комитета и Русского бюро ЦК РСДРП. Направлен на подпольную работу в Россию. В ноябре 1913 года был арестован в Екатеринославе и сослан на три года в Нарымский край (северная часть Томского уезда).

Освободила его, как и многих других видных большевиков, Февральская революция. Сначала Александр Шотман был избран членом Томского комитета РСДРП(б), но вскоре руководство партии большевиков направило его в Финляндию.

С июня А.В. Шотман — член Петроградского окружного комитета РСДРП(б), делегат VI съезда партии, член Предпарламента. Избран депутатом Учредительного собрания от Петроградского губернского избирательного округа по списку партии большевиков.

Был участником расширенного заседания ЦК РСДРП(б) 6 (29) октября 1917 в Удельной, подтвердившего курс партии на вооружённое восстание.

После победы Великого Октября А.В. Шотман занял пост заместителя наркома почт и телеграфов. В 1918 — 1919 годах — член Президиума ВСНХ, в 1920 году председатель Урало-Сибирской комиссии Совета Труда и Обороны, в 1920 году член Сибирского революционного комитета и председатель Сибирского ВСНХ.

С 25 июля 1923 по конец 1924 года А. В. Шотман был председателем ЦИК Автономной Карельской ССР. Избирался делегатом XI Всероссийского и II Всесоюзного съездов Советов (январь — февраль 1924 года).

С 1928 года член президиума ВСНХ СССР. В 1930 году был членом Комитета по делам Камчатки и Сахалина. Делегат XIII—XVII съездов партии, в 1924—1934 годах — член Центральной контрольной комиссии ВКП(б), в 1924—1927 — кандидат в члены Президиума ЦКК. Член ВЦИК и ЦИК СССР.

В 1930-х — уполномоченный Президиума ВЦИК по особым делам, заведующий отделом кадров ВСНХ.

_______________________________________________________________________

Как и сотни других выдающихся революционеров и Героев Гражданской войны, Александр Васильевич Шотман стал жертвой массовых репрессий вт

В 1964 году на советские экраны вышел фильм «Синяя тетрадь», рассказывающий о жизни В.И. Ленина и его окружения летом судьбоносного 1917 года. Как известно, после расстрела июльской демонстрации большевики снова ушли в подполье, а Ильич вместе с Г.Е. Зиновьевым скрывался от жандармов Временного правительства в Разливе.

Один из главных героев фильма — Александр Шотман, старый большевик, который в те критические для всего мира дни обеспечивал бесперебойную связь ЦК партии с В.И. Лениным.

Впрочем, заслуги А.В. Шотмана перед партией и страной отнюдь не только в его деятельности накануне Великого Октября...

Алексаедр Васильевич родился 6 сентября 1880 года в селе Александровском Шлиссельбургского уезда Санкт-Петербургской губернии в семье рабочего. Окончил трёхклассное народное училище. С 15 лет работал токарем на заводах Лесснера, Нобеля и Обуховском.

В 1899 году вступил в подпольный кружок РСДРП, в 1899 — 1901 годах являлся членом петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Один из организаторов Обуховской обороны в мае 1901 года. Работая на заводе Нобеля (ныне завод «Русский дизель»), был в 1902 году парторганизатором Выборгского райкома и членом Петербургского комитета РСДРП. Делегат II съезда РСДРП (Брюссель — Лондон, 1903) от Петербургской организации, на котором с самого начала раскола примкнул к ленинскому крылу (большевикам).

После возвращения в Россию нелегально работал в Ярославле и Костроме в качестве члена Северного комитета, неоднократно подвергался арестам.

В период революции 1905 — 1907 годов — член Петербургского комитета партии, после высылки осенью 1905 года — Одесского комитета. По возвращении в столицу был кооптирован в Петербургский комитет, снова работал в Выборгском районе. В 1908 году А. В. Шотман — член Центрального правления Союза металлистов; одновременно работал в подпольной организации Василеостровского района.

В 1910 — 1913 гг. — член Гельсингфорсского комитета финляндской социал-демократической партии. В связи с провалом военной организации Балтийского флота бежал за границу, где участвовал в Поронинском совещании ЦК РСДРП (окрестности Кракова, октябрь 1913 года) с партийными работниками, был кооптирован в состав Центрального комитета и Русского бюро ЦК РСДРП. Направлен на подпольную работу в Россию. В ноябре 1913 года был арестован в Екатеринославе и сослан на три года в Нарымский край (северная часть Томского уезда).

Освободила его, как и многих других видных большевиков, Февральская революция. Сначала Александр Шотман был избран членом Томского комитета РСДРП(б), но вскоре руководство партии большевиков направило его в Финляндию.

С июня А.В. Шотман — член Петроградского окружного комитета РСДРП(б), делегат VI съезда партии, член Предпарламента. Избран депутатом Учредительного собрания от Петроградского губернского избирательного округа по списку партии большевиков.

Был участником расширенного заседания ЦК РСДРП(б) 6 (29) октября 1917 в Удельной, подтвердившего курс партии на вооружённое восстание.

После победы Великого Октября А.В. Шотман занял пост заместителя наркома почт и телеграфов. В 1918 — 1919 годах — член Президиума ВСНХ, в 1920 году председатель Урало-Сибирской комиссии Совета Труда и Обороны, в 1920 году член Сибирского революционного комитета и председатель Сибирского ВСНХ.

С 25 июля 1923 по конец 1924 года А. В. Шотман был председателем ЦИК Автономной Карельской ССР. Избирался делегатом XI Всероссийского и II Всесоюзного съездов Советов (январь — февраль 1924 года).

С 1928 года член президиума ВСНХ СССР. В 1930 году был членом Комитета по делам Камчатки и Сахалина. Делегат XIII—XVII съездов партии, в 1924—1934 годах — член Центральной контрольной комиссии ВКП(б), в 1924—1927 — кандидат в члены Президиума ЦКК. Член ВЦИК и ЦИК СССР.

В 1930-х — уполномоченный Президиума ВЦИК по особым делам, заведующий отделом кадров ВСНХ.

_______________________________________________________________________

Как и сотни других выдающихся революционеров и Героев Гражданской войны, Александр Васильевич Шотман стал жертвой массовых репрессий второй половины 1930-х годов.

25 июня 1937 года А.В. Шотман был арестован, а спустя 4 месяца истязаний в застенках НКВД 29 октября за «участие в антисоветской троцкистской организации» приговорён к расстрелу. Через день, 30 октября 1937 года, приговор был приведён в исполнение.

В этот же день были уничтожены 1-й секретарь Свердловского обкома ВКП(б) И.Д. Кабаков, 2-й секретарь Ленинградского обкома М.С. Чудов, начальник Главного управления машиностроения Наркомата тяжелой промышленности СССР И.Ф. Кодацкий и многие другие выдающиеся коммунисты нашей страны.

Не обошли стороной массовые репрессии и семью Николая Емельянова, в доме у которого скрывался Владимир Ильич перед Октябрьским восстанием. В 1932 Н.А. Емельянов был удостоен персональной пенсии, но уже в декабре этого года репрессирован вместе с женой, приговорён к 10 годам лагерей, затем находился в ссылке в Казахстане. Двое сыновей Н.А. Емельянова были расстреляны.

_______________________________________________________________________

24 декабря 1955 года Военная коллегия Верховного суда СССР пересмотрела дело А.В. Шотмана. Александр Васиольевич был полностью реабилитирован, а Комитет партийного контроля при ЦК КПСС посмертно восстановил его в партии.

Но настоящую известность Александр Шотман получил именно после выхода фильма «Синяя тетрадь». В Ленинграде, Петрозаводске, Кызыле и многих других городах СССР в честь него назвали улицы.

А в 1974 году в Ленинграде перед музеем «Невская застава» (Ново-Александровская улица, д. 23) был открыт скульптурный мемориал «Первым марксистам Петербурга», где один из пяти бронзовых бюстов посвящён Александр Васильевичу Шотману.

Чтобы помнить!🔥

❗РЕАБИЛИТИРОВАН ПОСМЕРТНО. ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ШОТМАНА

В 1964 году на советские экраны вышел фильм «Синяя тетрадь», рассказывающий о жизни В.И. Ленина и его окружения летом судьбоносного 1917 года. Как известно, после расстрела июльской демонстрации большевики снова ушли в подполье, а Ильич вместе с Г.Е. Зиновьевым скрывался от жандармов Временного правительства в Разливе.

Один из главных героев фильма — Александр Шотман, старый большевик, который в те критические для всего мира дни обеспечивал бесперебойную связь ЦК партии с В.И. Лениным.

Впрочем, заслуги А.В. Шотмана перед партией и страной отнюдь не только в его деятельности накануне Великого Октября...

Алексаедр Васильевич родился 6 сентября 1880 года в селе Александровском Шлиссельбургского уезда Санкт-Петербургской губернии в семье рабочего. Окончил трёхклассное народное училище. С 15 лет работал токарем на заводах Лесснера, Нобеля и Обуховском.

В 1899 году вступил в подпольный кружок РСДРП, в 1899 — 1901 годах являлся членом петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Один из организаторов Обуховской обороны в мае 1901 года. Работая на заводе Нобеля (ныне завод «Русский дизель»), был в 1902 году парторганизатором Выборгского райкома и членом Петербургского комитета РСДРП. Делегат II съезда РСДРП (Брюссель — Лондон, 1903) от Петербургской организации, на котором с самого начала раскола примкнул к ленинскому крылу (большевикам).

После возвращения в Россию нелегально работал в Ярославле и Костроме в качестве члена Северного комитета, неоднократно подвергался арестам.

В период революции 1905 — 1907 годов — член Петербургского комитета партии, после высылки осенью 1905 года — Одесского комитета. По возвращении в столицу был кооптирован в Петербургский комитет, снова работал в Выборгском районе. В 1908 году А. В. Шотман — член Центрального правления Союза металлистов; одновременно работал в подпольной организации Василеостровского района.

В 1910 — 1913 гг. — член Гельсингфорсского комитета финляндской социал-демократической партии. В связи с провалом военной организации Балтийского флота бежал за границу, где участвовал в Поронинском совещании ЦК РСДРП (окрестности Кракова, октябрь 1913 года) с партийными работниками, был кооптирован в состав Центрального комитета и Русского бюро ЦК РСДРП. Направлен на подпольную работу в Россию. В ноябре 1913 года был арестован в Екатеринославе и сослан на три года в Нарымский край (северная часть Томского уезда).

Освободила его, как и многих других видных большевиков, Февральская революция. Сначала Александр Шотман был избран членом Томского комитета РСДРП(б), но вскоре руководство партии большевиков направило его в Финляндию.

С июня А.В. Шотман — член Петроградского окружного комитета РСДРП(б), делегат VI съезда партии, член Предпарламента. Избран депутатом Учредительного собрания от Петроградского губернского избирательного округа по списку партии большевиков.

Был участником расширенного заседания ЦК РСДРП(б) 6 (29) октября 1917 в Удельной, подтвердившего курс партии на вооружённое восстание.

После победы Великого Октября А.В. Шотман занял пост заместителя наркома почт и телеграфов. В 1918 — 1919 годах — член Президиума ВСНХ, в 1920 году председатель Урало-Сибирской комиссии Совета Труда и Обороны, в 1920 году член Сибирского революционного комитета и председатель Сибирского ВСНХ.

С 25 июля 1923 по конец 1924 года А. В. Шотман был председателем ЦИК Автономной Карельской ССР. Избирался делегатом XI Всероссийского и II Всесоюзного съездов Советов (январь — февраль 1924 года).

С 1928 года член президиума ВСНХ СССР. В 1930 году был членом Комитета по делам Камчатки и Сахалина. Делегат XIII—XVII съездов партии, в 1924—1934 годах — член Центральной контрольной комиссии ВКП(б), в 1924—1927 — кандидат в члены Президиума ЦКК. Член ВЦИК и ЦИК СССР.

В 1930-х — уполномоченный Президиума ВЦИК по особым делам, заведующий отделом кадров ВСНХ.

_______________________________________________________________________

Как и сотни других выдающихся революционеров и Героев Гражданской войны, Александр Васильевич Шотман стал жертвой массовых репрессий вт

Показать больше

2 мс. назад

Сможете без подсказок узнать людей на фото?

-

-

-

-

-

Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна Горбачёвы на улице Массена в Ницце. 1977 год. Это была одна из редких заграничных поездок для советского партийного работника того времени. По приглашению Коммунистической партии Франции Михаил Горбачёв, тогда первый секретарь Ставропольского крайкома КПСС, совершил автомобильное путешествие по стране вместе с супругой Раисой Максимовной.

Одним из мест их маршрута стала Ницца, где, судя по сохранившимся фотографиям и архивным данным, они прогуливались по городу, в том числе и по улице Массена — центральной пешеходной аллее, сердцу Ниццы.

На фото того времени — супруги Горбачёвы в повседневной одежде, с камерой и кинокамерой, что подчёркивает их стремление запечатлеть поездку как обычные туристы. Это было необычно для советской номенклатуры, привыкшей к строгой формальности. Особенно выделялась Раиса Максимовна — элегантная, с аккуратной причёской, в стильном пальто, она производила впечатление образованной и современной женщины.

Интересно, что эта поездка стала для Горбачёва важным опытом: впервые он увидел Запад «изнутри» — уровень жизни, свободу людей, культуру общения. Многие историки считают, что именно такие впечатления повлияли на его будущие реформы — перестройку и гласность.

-

-

-

-

-

Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна Горбачёвы на улице Массена в Ницце. 1977 год. Это была одна из редких заграничных поездок для советского партийного работника того времени. По приглашению Коммунистической партии Франции Михаил Горбачёв, тогда первый секретарь Ставропольского крайкома КПСС, совершил автомобильное путешествие по стране вместе с супругой Раисой Максимовной.

Одним из мест их маршрута стала Ницца, где, судя по сохранившимся фотографиям и архивным данным, они прогуливались по городу, в том числе и по улице Массена — центральной пешеходной аллее, сердцу Ниццы.

На фото того времени — супруги Горбачёвы в повседневной одежде, с камерой и кинокамерой, что подчёркивает их стремление запечатлеть поездку как обычные туристы. Это было необычно для советской номенклатуры, привыкшей к строгой формальности. Особенно выделялась Раиса Максимовна — элегантная, с аккуратной причёской, в стильном пальто, она производила впечатление образованной и современной женщины.

Интересно, что эта поездка стала для Горбачёва важным опытом: впервые он увидел Запад «изнутри» — уровень жизни, свободу людей, культуру общения. Многие историки считают, что именно такие впечатления повлияли на его будущие реформы — перестройку и гласность.

Показать больше

2 мс. назад

Друзья!

А давайте что ли отвлечемся от ожидания обновы и обсуждения СН3 и... поговорим о красавцах/красавицах КР.

Просто интересно, КТО НА ВАШ ВКУС - САМЫЙ КРАСИВЫЙ В КР?

Вот просто, абстрагируясь от того, какой у персонажа характер, как он себя ведет в отношениях, является ли он вашим фаворитом. Просто картинка, просто внешность. Кто он или она - самые красивые мордашки КР именно для вас?

🥇Лично для меня самым красивым мужчиной в КР является Борис, он идеален внешне (хотя и не мой фаворит). Ему безоговорочно присудила бы первое место в моем личном топе.

🥈На второе место поставила бы Киллиана из КПС (и снова не мой фаворит, но внешне - мой типаж).

🥉А на третье, наверное, поставила бы Кея из ПСИ ( ну, наконец-то фаворит, вот тут все совпало))).

А кто ваши фавориты чисто визуально?

А давайте что ли отвлечемся от ожидания обновы и обсуждения СН3 и... поговорим о красавцах/красавицах КР.

Просто интересно, КТО НА ВАШ ВКУС - САМЫЙ КРАСИВЫЙ В КР?

Вот просто, абстрагируясь от того, какой у персонажа характер, как он себя ведет в отношениях, является ли он вашим фаворитом. Просто картинка, просто внешность. Кто он или она - самые красивые мордашки КР именно для вас?

🥇Лично для меня самым красивым мужчиной в КР является Борис, он идеален внешне (хотя и не мой фаворит). Ему безоговорочно присудила бы первое место в моем личном топе.

🥈На второе место поставила бы Киллиана из КПС (и снова не мой фаворит, но внешне - мой типаж).

🥉А на третье, наверное, поставила бы Кея из ПСИ ( ну, наконец-то фаворит, вот тут все совпало))).

А кто ваши фавориты чисто визуально?

Показать больше

2 мс. назад

Сегодня мало упоминают о роли самого первого союзника СССР в борьбе с фашисткой Германией. Этим союзником стала Тувинская Народная Республика.

Переписанная современная история безжалостно стирает лица и судьбы тех, кто стоял до конца в одной из самых кровавых войн ушедшего века. Гитлеровцы во время Великой Отечественной войны называли тувинцев «Der Schwarze Tod» — «Чёрная Смерть». Тувинцы стояли насмерть даже при явном превосходстве противника, пленных не брали. Такое прозвище они получили уже в самом первом бою.

31 января 1944 года в бою под Деражно (Украина) кавалеристы-тувинцы выскочили на маленьких лохматых конях с саблями на передовые фашистские части. Чуть позже пленный немецкий офицер вспоминал, что зрелище деморализующе подействовало на его солдат, на подсознательном уровне воспринявших «этих варваров» как полчища Аттилы. Фашисты после этого боя дали тувинцам название der Schwarze Tod — Черная Смерть».

В своих мемуарах генерал Сергей Брюлов пояснял:

«Ужас немцев был связан и с тем, что тувинцы, приверженные собственным представлениям о воинских правилах, принципиально не брали противника в плен. И командование Генштаба СССР не могло вмешиваться в их воинские дела, все-таки они наши союзники, иностранцы-добровольцы, и на войне все средства хороши».

Из доклада маршала Жукова :

«Наши иностранные солдаты, кавалеристы слишком храбры, не знают тактику, стратегию современной войны, войсковой дисциплины, несмотря на предварительную подготовку, плохо знают русский язык. Если дальше будут так воевать, к концу войны никого из них в живых не останется».

На что Сталин ответил:

«Беречь, не бросать первыми в атаку, раненых возвращать в деликатной форме с почестями на родину. Живые солдаты из ТНР, свидетели, расскажут своему народу о Советском Союзе и роли их в Великой Отечественной войне».

Тувинская народная республика стала частью Советского Союза уже во время войны, 17 августа 1944 года. Летом 1941 года Тува де-юре была самостоятельным государством.

В августе 1921 года оттуда были изгнаны белогвардейские отряды Колчака и Унгерна. Столицей республики стал бывший Белоцарск, переименованный в Кызыл (Красный город).

Советские войска были выведены из Тувы к 1923 году, но СССР продолжал оказывать Туве посильную помощь, не претендуя при этом на её независимость.

Принято говорить, что первой поддержку СССР в войне оказала Великобритания, однако это не так.

Тува объявила войну Германии и её союзникам 22 июня 1941 года, за 11 часов до исторического заявления Черчилля по радио. В Туве сразу же началась мобилизация, республика заявила о готовности отправить свою армию на фронт.

38 тысяч тувинских аратов в письме Иосифу Сталину заявили: «Мы вместе. Это и наша война».

По поводу объявления Тувой войны Германии есть историческая легенда, что когда об этом узнал Гитлер, то его это позабавило, он даже не удосужился найти эту республику на карте. А зря.

На момент вступления в войну с Германией в рядах армии Тувинской Народной Республики насчитывалось 489 человек. Но грозной силой стала не армия Тувинской Республики, а её помощь СССР.

Сразу же после объявления войны фашистской Германии Тува передала Советскому Союзу не только весь золотой запас республики, но и добычу тувинского золота — на общую сумму 35 миллионов тогдашних рублей (платёжно-покупательная способность которых в десятки раз выше, чем нынешних российских).

Тувинцы приняли войну как свою. Об этом свидетельствует тот объём помощи, который небогатая республика предоставила фронту.

С июня 1941 по октябрь 1944 года Тува поставила для нужд Красной армии 50 000 боевых коней, 750 000 голов скота. Каждая тувинская семья отдала фронту от 10 до 100 голов скота. Тувинцы же в прямом смысле поставили Красную армию на лыжи, поставив на фронт 52 000 пар лыж.

Премьер-министр Тувы Сарык-Донгак Чимба в своём дневнике написал: «Извели весь березняк рядом с Кызылом».

Кроме этого, тувинцы отправили 12 000 полушубков, 19 000 пар рукавиц, 16 000 пар валенок, 70 000 тонн овечьей шерсти, 400 тонн мяса, топлёного масла и муки, телеги, сани, упряжь и другие товары на общую сумму около 66,5 миллиона рублей.

В помощь СССР араты собрали пять эшелонов подарков на сумму более 10 миллионов тувинских акша (курс 1 акша — 3 рубля 50 копеек), продуктов для госпиталей на 200 000 акша.

Почти всё это безвозмездно, не говоря уже о мёде, плодово-ягодных консервах и концентратах, перевязочных бинтах, целебных лекарственных травах и лекарствах национальной медицины, воске, смоле…

Из этого запаса Украине в 1944-м было подарено 30 тысяч коров. Именно с этого поголовья началось послевоенное возрождение украинского животноводства. В телеграмме Президиума Верховного Совета Украинской ССР Президиуму Малого Хурала Тувы отмечалось: «Украинский народ, как и все народы СССР, глубоко ценит и никогда не забудет той помощи фронту и освобождённым районам, которую оказывают трудящиеся Тувинской Народной Республики…».

Осенью 1942 года советское правительство разрешило принимать на военную службу добровольцев из Тувы и Монголии. Первые тувинские добровольцы — около 200 человек — вступили в ряды Красной армии в мае 1943-го и были зачислены в 25 отдельный танковый полк (с февраля 1944 года он был в составе 52 армии 2 Украинского фронта). Полк воевал на территории Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии и Чехословакии.

А в сентябре 1943-го вторую группу добровольцев — 206 человек — зачислили в состав 8 кавалерийской дивизии, участвовавшей, в частности, в рейдах по фашистским тылам и бандеровским (националистическим) группам на западе Украины.

Первые тувинские добровольцы представляли собой типичную национальную часть, они были одеты в национальные костюмы, носили амулеты.

Только в начале 1944 года советское командование попросило тувинских воинов отправить свои «предметы буддистского и шаманского культа» на родину.

Всего за годы войны в рядах Красной армии служили до 8 000 жителей Тувы.

Около 20 воинов-тувинцев стали кавалерами ордена Славы, до 5 000 тувинских воинов награждены другими советскими и тувинскими орденами и медалями.

Двум тувинцам было присвоено звание Героя Советского Союза — Хомушку Чургуй-оол и Тюлюш Кечил-оол. Хомушку

Чургуй-оол был всю войну механиком-водителем танка Т-34 52 армии того самого 25 танкового полка.

Другой тувинец, Кыргыз Чамзы-рын, кавалер многих советских орденов, в том числе ордена Славы, встретил 9 мая в Праге.

***

Можно привести множество других боевых эпизодов, характеризующих храбрость тувинцев. Вот только один из таких случаев:

Командование 8 гвардейской кавалерийской дивизии писало тувинскому правительству: «…при явном превосходстве противника тувинцы стояли насмерть. Так, в боях под деревней Сурмиче 10 пулемётчиков во главе с командиром отделения Донгур-Кызыл и расчёт противотанковых ружей во главе с Дажы-Серен в этом бою погибли, но ни на шаг не отошли, сражаясь до последнего патрона. Свыше 100 вражеских трупов было насчитано перед горсткой храбрецов, павших смертью героев. Они погибли, но там, где стояли сыны вашей Родины, враг не прошёл…».

Тувинцы не только помогали фронту материально и храбро сражались в танковых и кавалерийских дивизиях, но и обеспечили постройку 10 самолётов Як-7Б для Красной армии.

16 марта 1943 года на подмосковном аэродроме «Чкаловский» делегация Тувы торжественно передала самолёты в распоряжение 133 истребительного авиационного полка ВВС РККА. Истребители были переданы командиру 3 авиационной истребительной эскадрильи Новикову и закреплены за экипажами. На каждом было написано белой краской «От тувинского народа». К сожалению, до конца войны не сохранился ни один самолёт «тувинской эскадрильи». Из 20 военнослужащих 133 авиационного истребительного полка, составлявших экипажи истребителей Як-7Б, войну пережили только трое.

Помощь Тувы СССР в годы войны вполне вписывается в известную поговорку: мал золотник, да дорог. А если отбросить метафоры — тувинский народ делился самым последним с народами СССР во имя Победы.

История республики и её народа впечатляет. Всего один штрих. Поистине беспрецедентно политическое долголетие одного из лидеров Салчака Калбакхорековича Тока (1901 — 1973), руководившего Тувой с конца 1920-х до своей кончины в 1973-м. Так долго ни один деятель не руководил ни одной страной!

Его уважали Сталин, Хрущёв, Брежнев, генералиссимус Чан Кайши (руководитель Китая в 1928 — 1949 годах, затем Тайваня до 1975 года), руководитель и маршал Монголии Хорлогийн Чойбалсан (1930 — 1952 годы), его преемник Юмжагийн Цеденбал.

После преобразования республики в октябре 1944 года в Тувинскую автономную область РСФСР Тока стал первым секретарём Тувинского обкома партии. С 1971 года он член ЦК КПСС и Герой Социалистического Труда. Кроме того, Салчак Калбакхорекович Тока считается основоположником тувинской советской литературы: его рассказы и статьи стали появляться в тувинской и советской печати ещё в начале 1930-х годов. Автобиографическая повесть Токи «Слово арата» (1950 год) была удостоена в 1951 году Сталинской премии по литературе.

Переписанная современная история безжалостно стирает лица и судьбы тех, кто стоял до конца в одной из самых кровавых войн ушедшего века. Гитлеровцы во время Великой Отечественной войны называли тувинцев «Der Schwarze Tod» — «Чёрная Смерть». Тувинцы стояли насмерть даже при явном превосходстве противника, пленных не брали. Такое прозвище они получили уже в самом первом бою.

31 января 1944 года в бою под Деражно (Украина) кавалеристы-тувинцы выскочили на маленьких лохматых конях с саблями на передовые фашистские части. Чуть позже пленный немецкий офицер вспоминал, что зрелище деморализующе подействовало на его солдат, на подсознательном уровне воспринявших «этих варваров» как полчища Аттилы. Фашисты после этого боя дали тувинцам название der Schwarze Tod — Черная Смерть».

В своих мемуарах генерал Сергей Брюлов пояснял:

«Ужас немцев был связан и с тем, что тувинцы, приверженные собственным представлениям о воинских правилах, принципиально не брали противника в плен. И командование Генштаба СССР не могло вмешиваться в их воинские дела, все-таки они наши союзники, иностранцы-добровольцы, и на войне все средства хороши».

Из доклада маршала Жукова :

«Наши иностранные солдаты, кавалеристы слишком храбры, не знают тактику, стратегию современной войны, войсковой дисциплины, несмотря на предварительную подготовку, плохо знают русский язык. Если дальше будут так воевать, к концу войны никого из них в живых не останется».

На что Сталин ответил:

«Беречь, не бросать первыми в атаку, раненых возвращать в деликатной форме с почестями на родину. Живые солдаты из ТНР, свидетели, расскажут своему народу о Советском Союзе и роли их в Великой Отечественной войне».

Тувинская народная республика стала частью Советского Союза уже во время войны, 17 августа 1944 года. Летом 1941 года Тува де-юре была самостоятельным государством.

В августе 1921 года оттуда были изгнаны белогвардейские отряды Колчака и Унгерна. Столицей республики стал бывший Белоцарск, переименованный в Кызыл (Красный город).

Советские войска были выведены из Тувы к 1923 году, но СССР продолжал оказывать Туве посильную помощь, не претендуя при этом на её независимость.

Принято говорить, что первой поддержку СССР в войне оказала Великобритания, однако это не так.

Тува объявила войну Германии и её союзникам 22 июня 1941 года, за 11 часов до исторического заявления Черчилля по радио. В Туве сразу же началась мобилизация, республика заявила о готовности отправить свою армию на фронт.

38 тысяч тувинских аратов в письме Иосифу Сталину заявили: «Мы вместе. Это и наша война».

По поводу объявления Тувой войны Германии есть историческая легенда, что когда об этом узнал Гитлер, то его это позабавило, он даже не удосужился найти эту республику на карте. А зря.

На момент вступления в войну с Германией в рядах армии Тувинской Народной Республики насчитывалось 489 человек. Но грозной силой стала не армия Тувинской Республики, а её помощь СССР.

Сразу же после объявления войны фашистской Германии Тува передала Советскому Союзу не только весь золотой запас республики, но и добычу тувинского золота — на общую сумму 35 миллионов тогдашних рублей (платёжно-покупательная способность которых в десятки раз выше, чем нынешних российских).

Тувинцы приняли войну как свою. Об этом свидетельствует тот объём помощи, который небогатая республика предоставила фронту.

С июня 1941 по октябрь 1944 года Тува поставила для нужд Красной армии 50 000 боевых коней, 750 000 голов скота. Каждая тувинская семья отдала фронту от 10 до 100 голов скота. Тувинцы же в прямом смысле поставили Красную армию на лыжи, поставив на фронт 52 000 пар лыж.

Премьер-министр Тувы Сарык-Донгак Чимба в своём дневнике написал: «Извели весь березняк рядом с Кызылом».

Кроме этого, тувинцы отправили 12 000 полушубков, 19 000 пар рукавиц, 16 000 пар валенок, 70 000 тонн овечьей шерсти, 400 тонн мяса, топлёного масла и муки, телеги, сани, упряжь и другие товары на общую сумму около 66,5 миллиона рублей.

В помощь СССР араты собрали пять эшелонов подарков на сумму более 10 миллионов тувинских акша (курс 1 акша — 3 рубля 50 копеек), продуктов для госпиталей на 200 000 акша.

Почти всё это безвозмездно, не говоря уже о мёде, плодово-ягодных консервах и концентратах, перевязочных бинтах, целебных лекарственных травах и лекарствах национальной медицины, воске, смоле…

Из этого запаса Украине в 1944-м было подарено 30 тысяч коров. Именно с этого поголовья началось послевоенное возрождение украинского животноводства. В телеграмме Президиума Верховного Совета Украинской ССР Президиуму Малого Хурала Тувы отмечалось: «Украинский народ, как и все народы СССР, глубоко ценит и никогда не забудет той помощи фронту и освобождённым районам, которую оказывают трудящиеся Тувинской Народной Республики…».

Осенью 1942 года советское правительство разрешило принимать на военную службу добровольцев из Тувы и Монголии. Первые тувинские добровольцы — около 200 человек — вступили в ряды Красной армии в мае 1943-го и были зачислены в 25 отдельный танковый полк (с февраля 1944 года он был в составе 52 армии 2 Украинского фронта). Полк воевал на территории Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии и Чехословакии.

А в сентябре 1943-го вторую группу добровольцев — 206 человек — зачислили в состав 8 кавалерийской дивизии, участвовавшей, в частности, в рейдах по фашистским тылам и бандеровским (националистическим) группам на западе Украины.

Первые тувинские добровольцы представляли собой типичную национальную часть, они были одеты в национальные костюмы, носили амулеты.

Только в начале 1944 года советское командование попросило тувинских воинов отправить свои «предметы буддистского и шаманского культа» на родину.

Всего за годы войны в рядах Красной армии служили до 8 000 жителей Тувы.

Около 20 воинов-тувинцев стали кавалерами ордена Славы, до 5 000 тувинских воинов награждены другими советскими и тувинскими орденами и медалями.

Двум тувинцам было присвоено звание Героя Советского Союза — Хомушку Чургуй-оол и Тюлюш Кечил-оол. Хомушку

Чургуй-оол был всю войну механиком-водителем танка Т-34 52 армии того самого 25 танкового полка.

Другой тувинец, Кыргыз Чамзы-рын, кавалер многих советских орденов, в том числе ордена Славы, встретил 9 мая в Праге.

***

Можно привести множество других боевых эпизодов, характеризующих храбрость тувинцев. Вот только один из таких случаев:

Командование 8 гвардейской кавалерийской дивизии писало тувинскому правительству: «…при явном превосходстве противника тувинцы стояли насмерть. Так, в боях под деревней Сурмиче 10 пулемётчиков во главе с командиром отделения Донгур-Кызыл и расчёт противотанковых ружей во главе с Дажы-Серен в этом бою погибли, но ни на шаг не отошли, сражаясь до последнего патрона. Свыше 100 вражеских трупов было насчитано перед горсткой храбрецов, павших смертью героев. Они погибли, но там, где стояли сыны вашей Родины, враг не прошёл…».

Тувинцы не только помогали фронту материально и храбро сражались в танковых и кавалерийских дивизиях, но и обеспечили постройку 10 самолётов Як-7Б для Красной армии.

16 марта 1943 года на подмосковном аэродроме «Чкаловский» делегация Тувы торжественно передала самолёты в распоряжение 133 истребительного авиационного полка ВВС РККА. Истребители были переданы командиру 3 авиационной истребительной эскадрильи Новикову и закреплены за экипажами. На каждом было написано белой краской «От тувинского народа». К сожалению, до конца войны не сохранился ни один самолёт «тувинской эскадрильи». Из 20 военнослужащих 133 авиационного истребительного полка, составлявших экипажи истребителей Як-7Б, войну пережили только трое.

Помощь Тувы СССР в годы войны вполне вписывается в известную поговорку: мал золотник, да дорог. А если отбросить метафоры — тувинский народ делился самым последним с народами СССР во имя Победы.

История республики и её народа впечатляет. Всего один штрих. Поистине беспрецедентно политическое долголетие одного из лидеров Салчака Калбакхорековича Тока (1901 — 1973), руководившего Тувой с конца 1920-х до своей кончины в 1973-м. Так долго ни один деятель не руководил ни одной страной!

Его уважали Сталин, Хрущёв, Брежнев, генералиссимус Чан Кайши (руководитель Китая в 1928 — 1949 годах, затем Тайваня до 1975 года), руководитель и маршал Монголии Хорлогийн Чойбалсан (1930 — 1952 годы), его преемник Юмжагийн Цеденбал.

После преобразования республики в октябре 1944 года в Тувинскую автономную область РСФСР Тока стал первым секретарём Тувинского обкома партии. С 1971 года он член ЦК КПСС и Герой Социалистического Труда. Кроме того, Салчак Калбакхорекович Тока считается основоположником тувинской советской литературы: его рассказы и статьи стали появляться в тувинской и советской печати ещё в начале 1930-х годов. Автобиографическая повесть Токи «Слово арата» (1950 год) была удостоена в 1951 году Сталинской премии по литературе.

Показать больше

2 мс. назад

СОВЕТСКИЕ «РЮМОЧНЫЕ».

Исключительное советское питейное заведение, у которого не было аналогов в мире.

Обстановка в таком месте была достаточно скромной: как правило, стояли там только высокие столы без стульев вместимостью около двадцати пяти человек и действовала система самостоятельного обслуживания.

Главным напитком, подаваемым в советской рюмочной, несомненно, была водка. В качестве закуски зачастую к рюмке водки прилагался какой-нибудь бутерброд. В разное время и в разных рюмочных предлагались бутерброды с колбасой, сыром, варёным яйцом, солёной сельдью, шпротами (килька) и т. п. Сегодня рюмочные трансформировались в рестораны или бары, утратив свой уникальный советский колорит.

По сути, у Рюмочной нет даже словесного аналога в других языках — настолько это «наше» явление. Оно также отсутствует в толковых словарях XIX века, поэтому является исключительно советским. В словаре С. И. Ожегова рюмочная определяется, как «Торговое заведение с распивочной продажей вина рюмками». Название «Рюмочная» было больше сленговым, и официально в СССР такие заведения значились как «Закусочные специализированные». Рюмочные относились к заведениям второй категории, т.к. обслуживания официантами там не проводилось. Минимальная порция водки в заведении была 50 граммов. Основной процент посетителей составляли мужчины.

Рюмочная — где можно хлопнуть, заесть горячим и ни с кем из присутствующих не вступать в обременительный контакт — как колодец в пустыне, почтовая станция на тракте.

Цены — копеечные, тишина, порядок. Все молча, с чувством собственного достоинства. Махнул — побежал дальше, к дому, в гости, в филармонию.

На бутерброде, полагавшемся к 100 граммам, лежали четыре кильки, столько же, сколько исполнительниц в модном вокальном квартете, поэтому называлась эта традиционная закуска "сестры Федоровы". Посетители отогревались, языки развязывались.

В 1950-х чуть ли не половина политических дел возбуждалась из-за вольномыслия в рюмочных. Никаких кружков, восторженных воспоминаний о старом режиме или Льве Троцком. "Уткин Н.В, 1894 года рождения, 10 июня 1953 года в нетрезвом состоянии в буфете станции Павловск ругал руководителей правительства и коммунистов, говорил о скором конце советской власти, хвалил Берию" — пять лет лагерей: время либеральное, оттепель.

Важная характеристика послевоенных рюмочных — всесословность. Рестораны для подавляющего большинства населения все еще недоступны. И все — от офицеров до студентов, от откинувшихся со шконки уголовников до фрезеровщиков 6-го разряда — стоят за круглыми столиками со столешницами из искусственного мрамора.

Неточность измерения меры жидкости в рюмочной при разлитии алкогольного напитка по рюмкам породила анекдот: «Налейте мне две порции по 150; можно в один стакан» История рюмочных Москвы.

Первая рюмочная в Москве появилась в 1954 г. на Солянке. Вторая была открыта в Копьевском переулке, третья – на Тишинском рынке. С предложением развивать рюмочные к Николаю Завьялову, отвечавшему за организацию продовольственной торговли в Москве, обратилась Екатерина Фурцева (на тот момент первый секретарь Московского городского комитета КПСС), которая обратила внимание на то, что в столице очень много пьют, причем некультурно, и вспомнила, что рюмочные были еще в дореволюционной России.

В результате появились заведения, где очень дешево продавали водку, а к каждой рюмке посетитель был обязан купить бутерброд. «Мужички, распивавшие портвешок под раскрашенным грибком на детской площадке или в подъездах, как революционеры, собравшиеся на сход в подполье, теперь могли зайти в приличествующее случаю заведение, опрокинуть рюмашку и интеллигентно закусить бутербродом! Такое в то время не снилось даже... Неудобство было только одно: выпить после одной рюмки хотелось еще, а бутербродами уже сыт по горло. В общем, получалось так: стоят мужички, рюмку за рюмкой заглатывают, а из бутербродов Пизанскую башню складывают», – вспоминает в своей книге «Москва моя и твоя» Леонид Репин.

Исключительное советское питейное заведение, у которого не было аналогов в мире.

Обстановка в таком месте была достаточно скромной: как правило, стояли там только высокие столы без стульев вместимостью около двадцати пяти человек и действовала система самостоятельного обслуживания.

Главным напитком, подаваемым в советской рюмочной, несомненно, была водка. В качестве закуски зачастую к рюмке водки прилагался какой-нибудь бутерброд. В разное время и в разных рюмочных предлагались бутерброды с колбасой, сыром, варёным яйцом, солёной сельдью, шпротами (килька) и т. п. Сегодня рюмочные трансформировались в рестораны или бары, утратив свой уникальный советский колорит.

По сути, у Рюмочной нет даже словесного аналога в других языках — настолько это «наше» явление. Оно также отсутствует в толковых словарях XIX века, поэтому является исключительно советским. В словаре С. И. Ожегова рюмочная определяется, как «Торговое заведение с распивочной продажей вина рюмками». Название «Рюмочная» было больше сленговым, и официально в СССР такие заведения значились как «Закусочные специализированные». Рюмочные относились к заведениям второй категории, т.к. обслуживания официантами там не проводилось. Минимальная порция водки в заведении была 50 граммов. Основной процент посетителей составляли мужчины.

Рюмочная — где можно хлопнуть, заесть горячим и ни с кем из присутствующих не вступать в обременительный контакт — как колодец в пустыне, почтовая станция на тракте.

Цены — копеечные, тишина, порядок. Все молча, с чувством собственного достоинства. Махнул — побежал дальше, к дому, в гости, в филармонию.

На бутерброде, полагавшемся к 100 граммам, лежали четыре кильки, столько же, сколько исполнительниц в модном вокальном квартете, поэтому называлась эта традиционная закуска "сестры Федоровы". Посетители отогревались, языки развязывались.

В 1950-х чуть ли не половина политических дел возбуждалась из-за вольномыслия в рюмочных. Никаких кружков, восторженных воспоминаний о старом режиме или Льве Троцком. "Уткин Н.В, 1894 года рождения, 10 июня 1953 года в нетрезвом состоянии в буфете станции Павловск ругал руководителей правительства и коммунистов, говорил о скором конце советской власти, хвалил Берию" — пять лет лагерей: время либеральное, оттепель.