19 дн. назад

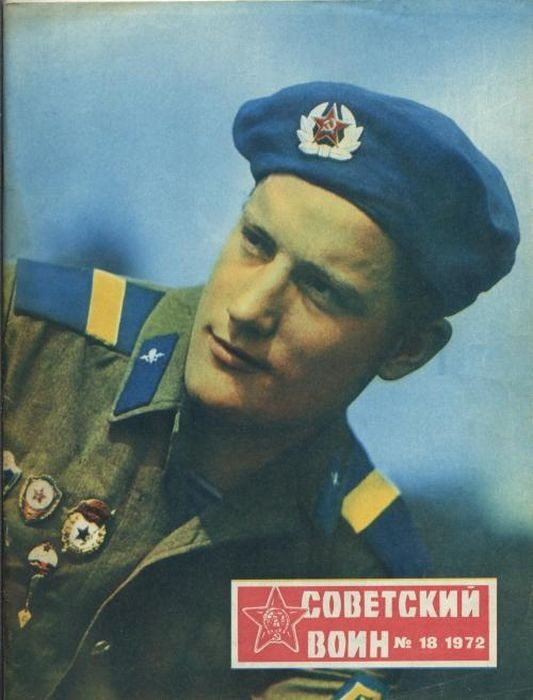

С днём ВДВ, крылатая пехота!

Днём рождения воздушно-десантных войск считают 2 августа 1930 года, когда на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые на парашютах десантировалось небольшое подразделение из 12 человек.

Мы поздравляем с праздником всех, кто служил в воздушно-десантных войсках. Полного купола, чистого неба и мягкого приземления!

Днём рождения воздушно-десантных войск считают 2 августа 1930 года, когда на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые на парашютах десантировалось небольшое подразделение из 12 человек.

Мы поздравляем с праздником всех, кто служил в воздушно-десантных войсках. Полного купола, чистого неба и мягкого приземления!

Показать больше

23 дн. назад

Эта странная и страшная война

ДВА РУССКИХ офицера — Юрий Лобанов и Владислав Глебов, как и сотни других ротных, взводных, комбатов, не сделали на чеченской войне карьеры. Не снискали по большому счету и славы. Бессчетное количество раз рискуя собой и теряя товарищей, они не знали, что все это окажется, по сути, напрасным. Нашей армии так и не дали тогда победить. Они были преданны, но были преданы, — кратко сказали бы в древней Лаконике. Но почему, вспоминая прожитое и находя слова для рассказа, они по-прежнему вопреки всему не считают ввод армии в Чечню ненужным, а сожалеют скорее о другом?

Первая беда

1994 год. В начале декабря 8-й армейский гвардейский корпус разгружался в Кизляре. Должность “замполита” разведбата корпуса тогда старший лейтенант, а ныне майор Владислав Глебов принял буквально за пять дней до сборов.

8 декабря, вспоминает Владислав, комкор построил офицеров. Сказал прямо: это война. И попросил определиться, кто идет с корпусом дальше. Немногочисленных отказников заменили и пошли вперед, к черту в пасть.

Переправились через Сунжу, провели боевое слаживание и наконец выдвинулись к станице Петропавловская.

Бронегруппа из двух БТРов и танка, в которой был и Глебов с комбатом майором Дмитрием Гребениченко, вышла на небольшую высоту невдалеке от станицы. До наших — километра четыре, до села — вдвое меньше. Окопались, стали наблюдать. Едва связались по рации со своими, боевики тут же влезли в эфир.

— Русские, убирайтесь домой, пока мы не отрезали вам... — посыпались изощренные угрозы.

Разведчики испытали шок. Никто и подумать не мог, что чеченцы будут работать на перехват.

Опустилась ночь. А с ней пришла и первая беда. От снайперской пули погиб сержант Антонов. Дыхание войны становилось все ближе.

В бинокли увидели, как более двух десятков чеченских танков, БМП, БТРов, переползая через мост

ПЕРЕГОВОРЫ заместителя комкора полковника Виктора Скопенко со старейшинами о беспрепятственном проходе войск по краю станицы успехом не увенчались. Более того, один из чеченцев попытался ударить полковника ножом. Удар принял на себя находившийся рядом капитан, клинок скользнул по его бронежилету. Столкновение стало неизбежным.

Разведчики, отправившиеся к мосту, вовремя заметили, как его минируют боевики. Потом, когда те уйдут, разведчикам удастся перекусить провод и спасти переправу.

Основные силы батальона — человек восемьдесят в белых маскхалатах, спешившись, под покровом ночи стали скрытно пробираться к селу. Метров за триста от станицы их обнаружили и обстреляли. Начался бой. Разведчиков поддержали огнем танки и БТРы. Чуть позже на прямую наводку вышли и несколько гаубиц. Окраина села покрылась густыми клубами дыма. Однако окончательно подавить боевиков удалось только к следующему утру.

— Конечно, можно было накрыть село “Градом” и разом решить все проблемы, — вспоминает Глебов, — но в селе-то мирные жители, которыми боевики, по сути, прикрывались как щитом. Вот и приходилось ювелирно вести огонь, только по огневым точкам...

Задача разведбатом была выполнена. Раненых в этом “гуманном” бою оказалось, конечно, немало. Погибший один. Старшина роты старший прапорщик Виктор Пономарев. Герой России посмертно. Когда в разгар боя по тылам разведбата вдруг пронесся невесть откуда взявшийся “уазик”, из которого полоснула автоматная очередь, Виктор Пономарев закрыл собой комкора...

С кем воюем?

31 декабря 1994-го, когда страна готовилась встречать Новый год, наши войска входили в Грозный.

— Расчет был на внезапность и темноту, — вспоминает “замполит” разведбата. — До этого столько тренировались ездить с выключенными фарами, не сбивая колонны.

Полтора десятка БТРов разведбата неслись к центру города. Параллельно шли и другие. Увидев метрах в шестистах впереди движущиеся навстречу танки, комбат принимает решение свернуть и идти соседней улицей — наших в Грозном тогда еще не было. Обнаружив, что ушли далеко от основных сил, окопались. В городе это выглядело так: БТРы прижались к двум предварительно прочесанным пятиэтажкам по обе стороны дороги. Разведчики рассредоточились по пустым квартирам и изготовились к бою.

...Больничный комплекс штурмовали отчаянно. Взяли, закрепились, перешли к обороне. А несколькими днями позже в штаб корпуса, располагавшийся тогда на консервном заводе, привезли около двух десятков побывавших в плену наших солдат. Их всех кастрировали и... отпустили — для устрашения.

Третьего января Глебова ранило. Ему повезло. Во-первых, чудом удалось сохранить ногу, во-вторых, не попал в самые жестокие бои с большими потерями. Приехав из госпиталя домой в Волгоград, Глебов, передвигаясь еще на костылях, похоронил не один десяток товарищей. Вместе с гробами и ранеными из Чечни в город потянулись беженцы. И каждый — со своей искалеченной судьбой. Женщина-беженка на похоронах начальника штаба полка разрыдалась: что ж вы, миленькие, раньше-то не приходили, мы вас так ждали! Ее вместе со старухой матерью боевики изнасиловали, а потом выкинули из квартиры. Схоронив не выдержавшую издевательств мать, она прибилась к военным. Куда ж ей было еще идти?!

Без стройных колонн и победных маршей

ДЛЯ МАЙОРА, а тогда старшего лейтенанта Юрия Лобанова война началась в середине января. Полк, в котором довелось воевать Лобанову, сначала сам доукомплектовывал своими людьми другие части, а когда пришла его очередь воевать, также собирал с миру по нитке.

Принял он должность замкомбата. Своих в батальоне оказалось аж два офицера. Солдаты и вовсе были из частей Дальневосточного военного округа. Первое и последнее боевое слаживание провели, как и многие тогда, под Толстым-Юртом.

...Середина января. Батальон получает задачу захватить несколько господствующих высот по горному хребту, что на южной окраине Грозного. Руководивший операцией замкомандира полка подполковник Кононов одну роту оставил в резерве. Остальные, дождавшись ночи, спешились и группами, маскируясь в густых зарослях горной колючки, выдвинулись к своим высоткам.

Группа старшего лейтенанта Лобанова, ведомая знавшими местность спецназовцами-десантниками, вышла к высоте 420.0. “Духовские” окопчики на ней были еще тепленькими — повсюду валялись окурки. Двадцать человек остаются с Лобановым, остальные идут дальше. Перед этим ротный по рации докладывает открытым текстом — дошли.

— “Ветер”, “Ветер”, повторите ваши координаты, — вдруг слышится в эфире.

— Не завидуем вам, ребята, “чехи” вас засекли, — кинули на прощание десантники.

Замкомбата Лобанов приказывает занять круговую оборону. Сам же со старшим лейтенантом-артиллеристом и одним солдатом решает пробраться на тригопункт — выше не бывает. Риск, конечно, но откуда лучше увидишь позиции боевиков? В окопах же с солдатами останутся два офицера.

...Тригопункт. Несмотря на ночь, все позиции — и свои, и чужие — как на ладони. Под горой невдалеке от села чеченские орудия, танки. Лобанов со старшим лейтенантом Савицким спешат нанести их на карту. Вскоре из “зеленки” по ним начинает бить автомат, затем еще несколько... Огонь такой плотный, что все трое кубарем катятся по крутому склону.

Оказавшись в спасительных зарослях, залегли. Чеченцы, их больше двадцати, ищут их.

Вот один из боевиков спускается в их сторону. Юрию Лобанову казалось, что чувствует его дыхание. Еще шаг, — молнией мелькнула мысль, — и стреляю. Но тут дудаевца окликают. Можно перевести дух.

— А у меня сегодня день рождения. Глупо погибать в такой день, правда? — прерывая тишину, шепчет лежащий слева от Лобанова солдат.

— Сколько?

— Двадцать три.

Юрий отсчитывает двадцать три патрона.

— Извини, больше подарить нечего...

Ожидание продолжается. Боевики, словно чувствуя их присутствие, не уходят. Издалека доносится стрельба. Не иначе, как приняла бой основная группа. Бой идет и где-то справа.

По тригопункту начинает молотить наша артиллерия. “Вот глупо будет, если от своих...” — думает Лобанов. Видит, как рядом с Савицким падает осколок и тот — сегодня об этом смешно вспоминать — прикрывает голову картой. И тут Лобанову показалось, что его ранило в ногу. Нет, слава Богу, это лишь ударил отброшенный взрывом камень.

...Уже потом выяснится, что той ночью боевики выбьют батальонные группы почти со всех занятых ими высоток. Наши, не выдержав напряжения первого боя, будут порой беспорядочно отступать вниз. От верной гибели всех спасет только оставленный подполковником Кононовым резерв. Когда все “бээмпэшки” и три приданных танка выйдут на прямую наводку и поддержат наших огнем, чеченцы, забыв про отступающих, попытаются поджечь бронетехнику. Наверное, им за нее больше платили...

Трусость и доблесть

СВЕТАЛО. Пролежав в ожидании своей участи несколько часов, все трое наконец решают: будь что будет — идем, а вернее, бежим в психическую атаку.

Рассредоточились метров на пятнадцать друг от друга — и бегом вверх, назад к тригопункту! Добежали. Но там никого. Пытаясь добраться до основной группы, прошли по тылам дудаевцев километров пятнадцать. Когда все-таки добрались до окопов, в них нашли лишь расщепленный автомат, окровавленные бинты, распотрошенные солдатские вещмешки да разбросанные галеты из сухпайков...

Позже они узнают, что едва начнется бой, два оставшихся офицера бросят солдат и позорно сбегут.

Командир полка в ярости пригрозит отдать их под суд, но дело замнут. У одного папа окажется генералом украинской армии. Короче, уволят их.

Трусость и доблесть на войне всегда рядом.

Их солдаты, не получив команды отходить, судя по обилию гильз, будут сражаться до последнего, около часа отстреливались от атакующих дудаевцев. Ранеными, они попадут в плен. Спустя еще два месяца уже другой полк наткнется на их трупы на окраине села. Все со следами пыток — поломанными ногами и руками и добитые в голову...

Лобанов же с Савицким и Лаврентьевым дойдут-таки до своих, в целости и сохранности доставив карту.

— Ты, наверное, пехота, напутал что-то, мои ребята все излазили, нет там никакой артиллерии, — скажет офицер-десантник, спешно передирая разведданные в свою карту.

— Да ладно выделываться, сам в десанте служил. А ребята твои, в

ДВА РУССКИХ офицера — Юрий Лобанов и Владислав Глебов, как и сотни других ротных, взводных, комбатов, не сделали на чеченской войне карьеры. Не снискали по большому счету и славы. Бессчетное количество раз рискуя собой и теряя товарищей, они не знали, что все это окажется, по сути, напрасным. Нашей армии так и не дали тогда победить. Они были преданны, но были преданы, — кратко сказали бы в древней Лаконике. Но почему, вспоминая прожитое и находя слова для рассказа, они по-прежнему вопреки всему не считают ввод армии в Чечню ненужным, а сожалеют скорее о другом?

Первая беда

1994 год. В начале декабря 8-й армейский гвардейский корпус разгружался в Кизляре. Должность “замполита” разведбата корпуса тогда старший лейтенант, а ныне майор Владислав Глебов принял буквально за пять дней до сборов.

8 декабря, вспоминает Владислав, комкор построил офицеров. Сказал прямо: это война. И попросил определиться, кто идет с корпусом дальше. Немногочисленных отказников заменили и пошли вперед, к черту в пасть.

Переправились через Сунжу, провели боевое слаживание и наконец выдвинулись к станице Петропавловская.

Бронегруппа из двух БТРов и танка, в которой был и Глебов с комбатом майором Дмитрием Гребениченко, вышла на небольшую высоту невдалеке от станицы. До наших — километра четыре, до села — вдвое меньше. Окопались, стали наблюдать. Едва связались по рации со своими, боевики тут же влезли в эфир.

— Русские, убирайтесь домой, пока мы не отрезали вам... — посыпались изощренные угрозы.

Разведчики испытали шок. Никто и подумать не мог, что чеченцы будут работать на перехват.

Опустилась ночь. А с ней пришла и первая беда. От снайперской пули погиб сержант Антонов. Дыхание войны становилось все ближе.

В бинокли увидели, как более двух десятков чеченских танков, БМП, БТРов, переползая через мост

ПЕРЕГОВОРЫ заместителя комкора полковника Виктора Скопенко со старейшинами о беспрепятственном проходе войск по краю станицы успехом не увенчались. Более того, один из чеченцев попытался ударить полковника ножом. Удар принял на себя находившийся рядом капитан, клинок скользнул по его бронежилету. Столкновение стало неизбежным.

Разведчики, отправившиеся к мосту, вовремя заметили, как его минируют боевики. Потом, когда те уйдут, разведчикам удастся перекусить провод и спасти переправу.

Основные силы батальона — человек восемьдесят в белых маскхалатах, спешившись, под покровом ночи стали скрытно пробираться к селу. Метров за триста от станицы их обнаружили и обстреляли. Начался бой. Разведчиков поддержали огнем танки и БТРы. Чуть позже на прямую наводку вышли и несколько гаубиц. Окраина села покрылась густыми клубами дыма. Однако окончательно подавить боевиков удалось только к следующему утру.

— Конечно, можно было накрыть село “Градом” и разом решить все проблемы, — вспоминает Глебов, — но в селе-то мирные жители, которыми боевики, по сути, прикрывались как щитом. Вот и приходилось ювелирно вести огонь, только по огневым точкам...

Задача разведбатом была выполнена. Раненых в этом “гуманном” бою оказалось, конечно, немало. Погибший один. Старшина роты старший прапорщик Виктор Пономарев. Герой России посмертно. Когда в разгар боя по тылам разведбата вдруг пронесся невесть откуда взявшийся “уазик”, из которого полоснула автоматная очередь, Виктор Пономарев закрыл собой комкора...

С кем воюем?

31 декабря 1994-го, когда страна готовилась встречать Новый год, наши войска входили в Грозный.

— Расчет был на внезапность и темноту, — вспоминает “замполит” разведбата. — До этого столько тренировались ездить с выключенными фарами, не сбивая колонны.

Полтора десятка БТРов разведбата неслись к центру города. Параллельно шли и другие. Увидев метрах в шестистах впереди движущиеся навстречу танки, комбат принимает решение свернуть и идти соседней улицей — наших в Грозном тогда еще не было. Обнаружив, что ушли далеко от основных сил, окопались. В городе это выглядело так: БТРы прижались к двум предварительно прочесанным пятиэтажкам по обе стороны дороги. Разведчики рассредоточились по пустым квартирам и изготовились к бою.

...Больничный комплекс штурмовали отчаянно. Взяли, закрепились, перешли к обороне. А несколькими днями позже в штаб корпуса, располагавшийся тогда на консервном заводе, привезли около двух десятков побывавших в плену наших солдат. Их всех кастрировали и... отпустили — для устрашения.

Третьего января Глебова ранило. Ему повезло. Во-первых, чудом удалось сохранить ногу, во-вторых, не попал в самые жестокие бои с большими потерями. Приехав из госпиталя домой в Волгоград, Глебов, передвигаясь еще на костылях, похоронил не один десяток товарищей. Вместе с гробами и ранеными из Чечни в город потянулись беженцы. И каждый — со своей искалеченной судьбой. Женщина-беженка на похоронах начальника штаба полка разрыдалась: что ж вы, миленькие, раньше-то не приходили, мы вас так ждали! Ее вместе со старухой матерью боевики изнасиловали, а потом выкинули из квартиры. Схоронив не выдержавшую издевательств мать, она прибилась к военным. Куда ж ей было еще идти?!

Без стройных колонн и победных маршей

ДЛЯ МАЙОРА, а тогда старшего лейтенанта Юрия Лобанова война началась в середине января. Полк, в котором довелось воевать Лобанову, сначала сам доукомплектовывал своими людьми другие части, а когда пришла его очередь воевать, также собирал с миру по нитке.

Принял он должность замкомбата. Своих в батальоне оказалось аж два офицера. Солдаты и вовсе были из частей Дальневосточного военного округа. Первое и последнее боевое слаживание провели, как и многие тогда, под Толстым-Юртом.

...Середина января. Батальон получает задачу захватить несколько господствующих высот по горному хребту, что на южной окраине Грозного. Руководивший операцией замкомандира полка подполковник Кононов одну роту оставил в резерве. Остальные, дождавшись ночи, спешились и группами, маскируясь в густых зарослях горной колючки, выдвинулись к своим высоткам.

Группа старшего лейтенанта Лобанова, ведомая знавшими местность спецназовцами-десантниками, вышла к высоте 420.0. “Духовские” окопчики на ней были еще тепленькими — повсюду валялись окурки. Двадцать человек остаются с Лобановым, остальные идут дальше. Перед этим ротный по рации докладывает открытым текстом — дошли.

— “Ветер”, “Ветер”, повторите ваши координаты, — вдруг слышится в эфире.

— Не завидуем вам, ребята, “чехи” вас засекли, — кинули на прощание десантники.

Замкомбата Лобанов приказывает занять круговую оборону. Сам же со старшим лейтенантом-артиллеристом и одним солдатом решает пробраться на тригопункт — выше не бывает. Риск, конечно, но откуда лучше увидишь позиции боевиков? В окопах же с солдатами останутся два офицера.

...Тригопункт. Несмотря на ночь, все позиции — и свои, и чужие — как на ладони. Под горой невдалеке от села чеченские орудия, танки. Лобанов со старшим лейтенантом Савицким спешат нанести их на карту. Вскоре из “зеленки” по ним начинает бить автомат, затем еще несколько... Огонь такой плотный, что все трое кубарем катятся по крутому склону.

Оказавшись в спасительных зарослях, залегли. Чеченцы, их больше двадцати, ищут их.

Вот один из боевиков спускается в их сторону. Юрию Лобанову казалось, что чувствует его дыхание. Еще шаг, — молнией мелькнула мысль, — и стреляю. Но тут дудаевца окликают. Можно перевести дух.

— А у меня сегодня день рождения. Глупо погибать в такой день, правда? — прерывая тишину, шепчет лежащий слева от Лобанова солдат.

— Сколько?

— Двадцать три.

Юрий отсчитывает двадцать три патрона.

— Извини, больше подарить нечего...

Ожидание продолжается. Боевики, словно чувствуя их присутствие, не уходят. Издалека доносится стрельба. Не иначе, как приняла бой основная группа. Бой идет и где-то справа.

По тригопункту начинает молотить наша артиллерия. “Вот глупо будет, если от своих...” — думает Лобанов. Видит, как рядом с Савицким падает осколок и тот — сегодня об этом смешно вспоминать — прикрывает голову картой. И тут Лобанову показалось, что его ранило в ногу. Нет, слава Богу, это лишь ударил отброшенный взрывом камень.

...Уже потом выяснится, что той ночью боевики выбьют батальонные группы почти со всех занятых ими высоток. Наши, не выдержав напряжения первого боя, будут порой беспорядочно отступать вниз. От верной гибели всех спасет только оставленный подполковником Кононовым резерв. Когда все “бээмпэшки” и три приданных танка выйдут на прямую наводку и поддержат наших огнем, чеченцы, забыв про отступающих, попытаются поджечь бронетехнику. Наверное, им за нее больше платили...

Трусость и доблесть

СВЕТАЛО. Пролежав в ожидании своей участи несколько часов, все трое наконец решают: будь что будет — идем, а вернее, бежим в психическую атаку.

Рассредоточились метров на пятнадцать друг от друга — и бегом вверх, назад к тригопункту! Добежали. Но там никого. Пытаясь добраться до основной группы, прошли по тылам дудаевцев километров пятнадцать. Когда все-таки добрались до окопов, в них нашли лишь расщепленный автомат, окровавленные бинты, распотрошенные солдатские вещмешки да разбросанные галеты из сухпайков...

Позже они узнают, что едва начнется бой, два оставшихся офицера бросят солдат и позорно сбегут.

Командир полка в ярости пригрозит отдать их под суд, но дело замнут. У одного папа окажется генералом украинской армии. Короче, уволят их.

Трусость и доблесть на войне всегда рядом.

Их солдаты, не получив команды отходить, судя по обилию гильз, будут сражаться до последнего, около часа отстреливались от атакующих дудаевцев. Ранеными, они попадут в плен. Спустя еще два месяца уже другой полк наткнется на их трупы на окраине села. Все со следами пыток — поломанными ногами и руками и добитые в голову...

Лобанов же с Савицким и Лаврентьевым дойдут-таки до своих, в целости и сохранности доставив карту.

— Ты, наверное, пехота, напутал что-то, мои ребята все излазили, нет там никакой артиллерии, — скажет офицер-десантник, спешно передирая разведданные в свою карту.

— Да ладно выделываться, сам в десанте служил. А ребята твои, в

Показать больше

29 дн. назад

727 лет назад

22 июля 1298 года

В ФОЛКЕРКСКОЙ БИТВЕ АНГЛИЧАНАМ УДАЛОСЬ НАКОНЕЦ РАЗБИТЬ ШОТЛАНДСКОЕ ВОЙСКО УИЛЬЯМА УОЛЛЕСА

На этот раз против знаменитого шотландского мятежника, так много крови попившего у англичан, выступил лично английский король ЭДУАРД ПЕРВЫЙ, коварный и хитрый правитель, опытный полководец.

Король серьезно подготовился, приведя к Фолкерку 15-тысячное войско против 6 тысяч пехотинцев и 1 тысячи дворянской конницы у Уоллеса. Но эту тысячу можно и не считать, ибо шотландская знать подчинялась Уоллесу лишь условно и в решающий момент покинула поле битвы (видимо не без тайного сговора с королем).

Впрочем, первоначально шотландская пехота построенная в 4 шилтрона (крупные отряды, "круглые по форме с людьми стоящими плечом к плечу в глубоком построении и лицом к внешней линии круга, с копьями выставленными вперёд и вверх") даже без прикрытия кавалерии прочно держала оборону.

Английские рыцари, недооценившие оборонительные возможности шотландского боевого порядка, во множестве гибли на шотландских кольях и копьях. Король прибыл на место боя уже тогда, когда конница, понёсшая значительные потери, была в полном расстройстве. Однако королю удалось быстро восстановить дисциплину.

В бой с шотландцами вступила английская пехота. Шотландцы начали теснить английских пехотинцев. Однако шилтроны имели и недостаток: заняв статичную оборонительную позицию, они не могли маневрировать на поле боя и были изолированы друг от друга. Подоспевшие на поле боя английские лучники открыли стрельбу по шотландцам. Шотландские ряды смешались. В бой снова вступила английская конница и наконец шотландцы дрогнули.

Из 6 тысяч воинов Уоллеса было убито две трети - 4 тысячи.

Англичанам тоже дорого далась победа - погибло 3 тысячи. Однако, король был очень доволен и по легенде даже публично похвастался своей предприимчивостью - мол как здорово, что я перед боем задержал жалованье солдатам, теперь сэкономлю...

ПС

Некоторые историки пишут о плене и казни Уоллеса в контексте проигранной битвы (создавая впечатление, что чуть ли не в битве и пленили), но надо учесть что захватят его англичане только в августе 1305 года - аж через 7 лет после Фолкерка и за эти 7 лет будет много более мелких стычек (для нового большого сражения ресурсов у Уоллеса больше не было и он перешел к партизанской борьбе). #avo

22 июля 1298 года

В ФОЛКЕРКСКОЙ БИТВЕ АНГЛИЧАНАМ УДАЛОСЬ НАКОНЕЦ РАЗБИТЬ ШОТЛАНДСКОЕ ВОЙСКО УИЛЬЯМА УОЛЛЕСА

На этот раз против знаменитого шотландского мятежника, так много крови попившего у англичан, выступил лично английский король ЭДУАРД ПЕРВЫЙ, коварный и хитрый правитель, опытный полководец.

Король серьезно подготовился, приведя к Фолкерку 15-тысячное войско против 6 тысяч пехотинцев и 1 тысячи дворянской конницы у Уоллеса. Но эту тысячу можно и не считать, ибо шотландская знать подчинялась Уоллесу лишь условно и в решающий момент покинула поле битвы (видимо не без тайного сговора с королем).

Впрочем, первоначально шотландская пехота построенная в 4 шилтрона (крупные отряды, "круглые по форме с людьми стоящими плечом к плечу в глубоком построении и лицом к внешней линии круга, с копьями выставленными вперёд и вверх") даже без прикрытия кавалерии прочно держала оборону.

Английские рыцари, недооценившие оборонительные возможности шотландского боевого порядка, во множестве гибли на шотландских кольях и копьях. Король прибыл на место боя уже тогда, когда конница, понёсшая значительные потери, была в полном расстройстве. Однако королю удалось быстро восстановить дисциплину.

В бой с шотландцами вступила английская пехота. Шотландцы начали теснить английских пехотинцев. Однако шилтроны имели и недостаток: заняв статичную оборонительную позицию, они не могли маневрировать на поле боя и были изолированы друг от друга. Подоспевшие на поле боя английские лучники открыли стрельбу по шотландцам. Шотландские ряды смешались. В бой снова вступила английская конница и наконец шотландцы дрогнули.

Из 6 тысяч воинов Уоллеса было убито две трети - 4 тысячи.

Англичанам тоже дорого далась победа - погибло 3 тысячи. Однако, король был очень доволен и по легенде даже публично похвастался своей предприимчивостью - мол как здорово, что я перед боем задержал жалованье солдатам, теперь сэкономлю...

ПС

Некоторые историки пишут о плене и казни Уоллеса в контексте проигранной битвы (создавая впечатление, что чуть ли не в битве и пленили), но надо учесть что захватят его англичане только в августе 1305 года - аж через 7 лет после Фолкерка и за эти 7 лет будет много более мелких стычек (для нового большого сражения ресурсов у Уоллеса больше не было и он перешел к партизанской борьбе). #avo

Показать больше

6 мс. назад

Помню, уже спустя годы после войны бродил я по весеннему редкому лесу и вдруг увидел серый цементный конус с красной звездой и со столбцом фамилий на металлической табличке. Агапов, Дадимян, Мешков… Я читал фамилии незнакомых мне людей и когда дошел до начинающихся на букву «П», подумал, что мое место в этом списке было бы здесь. Деловито так подумал, просто. Такой реальной представлялась мне смерть в окопах той страшной войны, так часто дышала она мне прямо в лицо.

В армию меня призвали в 1940 году. Служба моя началась в Саратове, затем перевели в Оренбург. Там и застало меня известие о начале войны. Короткая подготовка — и на фронт. А возраст — всего девятнадцать.

В июле нас сформировали и направили на 2-й Юго-Западный фронт — харьковское направление. Прибыли оборонять небольшой городок. По виду тех, кто уже воевал, было ясно: тут «жарко». Окопались. Силища на нас шла — не сосчитать. Почти вся дивизия полегла, от нашего взвода человек шесть или восемь в живых осталось.

Основную тяжесть войны несла пехота. Мина, которая танку рвет гусеницу, пехотинцу отрывает ноги. Марш-бросок на лафете — одно, а на своих двоих, да еще по колено, а то и по уши в грязи, — другое. Пули бессильны перед броней, но вся броня пехотинца — гимнастерка. Сами понятия фронта и тыла относительны. Если пули противника доставали нас на излете и вязли в шинели, не задевая тела, — мы, пехота, уже считали себя в тылу.

Я помню свой первый бой, в котором из нас, сорока двух человек, осталось в живых четырнадцать. Я ясно вижу, как падал, убитый наповал, мой друг Алик Рафаевич. Он учился во ВГИКе, хотел стать кинооператором, но не стал… Мы бежали недалеко друг от друга и перекликались — проверяли, живы ли. И вдруг:

— То-о-оли-ик!

Обернулся. Алик падает…

Рядом кто-то кричал:

— Чего уставился? Беги со всеми, а то и самому достанется, если на месте-то…

Я бежал не помня себя, а в голове стучало: нет Алика, нет Алика… Помню эту первую потерю как сейчас…

Из оставшихся в живых сформировали новый полк — и в те же места. Грохот такой стоял, что порой сам себя не слышал.

А однажды утром была абсолютная тишина, и в ней — неожиданно:

— Ку-ка-ре-ку-у!..

Петух какой-то по старой привычке начинал день. Было удивительно: как только он выжил в этом огне? Значит, жизнь продолжается…

А тишину разорвал рев танков. И снова бой.

И снова нас с кем-то соединили, и снова — огненная коловерть… Командиром нашего взвода назначили совсем молоденького, только что из военшколы, лейтенанта. Еще вчера он отдавал команды высоким, от юношеского смущения срывающимся голосом, а сегодня… я увидел его лежащим с запрокинутой головой и остановившимся взглядом.

Я видел, как люди возвращались из боя совершенно неузнаваемыми. Видел, как люди седели за одну ночь. Раньше я думал, что это просто литературный прием, оказалось — нет. Это «прием» войны.

Но там же я видел и познал другое. Огромную силу духа, предельную самоотверженность, великую солдатскую дружбу. Человек испытывался по самому большому счету, шел жесточайший отбор, и для фронтовика немыслимо было не поделиться с товарищем последним куском, последним куревом. Может быть, это мелочи, но как передать то святое чувство братства — не знаю, ведь я актер, а не писатель, мне легче показать, чем сказать.

Говорят, человек ко всему привыкает. Я не уверен в этом. Привыкнуть к ежедневным потерям я так и не смог. И время не смягчает все это в памяти…

…Мы все очень надеялись на тот бой. Верили, что сможем выполнить приказ командования: продвинуться в харьковском направлении на пять километров и закрепиться на занятых рубежах.

Мороз стоял лютый. Перед атакой зашли в блиндаж погреться.

Вдруг — взрыв! И дальше — ничего не помню…

Очнулся в госпитале. Три ранения, контузия. Уже в госпитале узнал, что все, кто был рядом, убиты. Мы были засыпаны землей. Подоспевшие солдаты отрыли нас.

В госпитале меня оперировали, вытащили осколок, а потом отправили санпоездом в другой госпиталь, находящийся в дагестанском городе Буйнакске. Ехали долго, дней десять, и в пути мне было очень плохо, тяжело. Ухаживал за мной, помогая санитарам, молодой солдат (из легкораненых, как он говорил), совсем почти мальчишка. Прибыли к месту назначения, и в общей суматохе я потерял его из виду и очень грустил, потому что привык к этому доброму и улыбчивому пареньку. Когда стал ходить, неожиданно встретил его в коридоре госпиталя. Увидел и… мурашки по телу побежали: «легкораненый» был без ноги.

Когда меня спрашивают, что мне больше всего запомнилось на войне, я неизменно отвечаю: «Люди».

Есть страшная статистика: из каждой сотни ребят моего поколения, ушедших на фронт, домой возвратились лишь трое… Я так ясно помню тех, кто не вернулся, и для меня слова «за того парня» звучат уж никак не отвлеченно…

Однажды в телепередаче я рассказал об Алике Рафаевиче, и ко мне пошли письма: однофамильцы Алика спрашивали о своих пропавших родственниках. А однажды пришла женщина, и я сказал: «Вы мама Алика». Ошибиться было невозможно, одно лицо… Мы переписываемся до сих пор.

В другой раз, выступая в Орехово-Зуеве, я рассказал о своем друге Александрове — был у нас такой веселый, бесшабашный солдат, этакий стиляга — он фасонисто подворачивал голенище валенка, и вот по этому подвернутому валенку, торчащему из сугроба, я его однажды и узнал… Откопали — и правда он. А после выступления за кулисы пришел парнишка: «Это, наверное, был мой папа…» Смотрю — лицо, походка, все похоже…

После ранения на фронт я вернуться уже не смог. Меня комиссовали подчистую, никакие мои просьбы и протесты не помогли, комиссия признала меня негодным к воинской службе. И я решил поступать в театральный институт. В этом был своего рода вызов врагу: инвалид, пригодный разве что для работы вахтером (я действительно побывал на такой работе), будет артистом. И здесь война вновь страшно напомнила о себе — требовались парни, а их не было… Так что те слезы в фильме «Белорусский вокзал», в квартирке бывшей медсестры, вовсе не кинематографические.

В армию меня призвали в 1940 году. Служба моя началась в Саратове, затем перевели в Оренбург. Там и застало меня известие о начале войны. Короткая подготовка — и на фронт. А возраст — всего девятнадцать.

В июле нас сформировали и направили на 2-й Юго-Западный фронт — харьковское направление. Прибыли оборонять небольшой городок. По виду тех, кто уже воевал, было ясно: тут «жарко». Окопались. Силища на нас шла — не сосчитать. Почти вся дивизия полегла, от нашего взвода человек шесть или восемь в живых осталось.

Основную тяжесть войны несла пехота. Мина, которая танку рвет гусеницу, пехотинцу отрывает ноги. Марш-бросок на лафете — одно, а на своих двоих, да еще по колено, а то и по уши в грязи, — другое. Пули бессильны перед броней, но вся броня пехотинца — гимнастерка. Сами понятия фронта и тыла относительны. Если пули противника доставали нас на излете и вязли в шинели, не задевая тела, — мы, пехота, уже считали себя в тылу.

Я помню свой первый бой, в котором из нас, сорока двух человек, осталось в живых четырнадцать. Я ясно вижу, как падал, убитый наповал, мой друг Алик Рафаевич. Он учился во ВГИКе, хотел стать кинооператором, но не стал… Мы бежали недалеко друг от друга и перекликались — проверяли, живы ли. И вдруг:

— То-о-оли-ик!

Обернулся. Алик падает…

Рядом кто-то кричал:

— Чего уставился? Беги со всеми, а то и самому достанется, если на месте-то…

Я бежал не помня себя, а в голове стучало: нет Алика, нет Алика… Помню эту первую потерю как сейчас…

Из оставшихся в живых сформировали новый полк — и в те же места. Грохот такой стоял, что порой сам себя не слышал.

А однажды утром была абсолютная тишина, и в ней — неожиданно:

— Ку-ка-ре-ку-у!..

Петух какой-то по старой привычке начинал день. Было удивительно: как только он выжил в этом огне? Значит, жизнь продолжается…

А тишину разорвал рев танков. И снова бой.

И снова нас с кем-то соединили, и снова — огненная коловерть… Командиром нашего взвода назначили совсем молоденького, только что из военшколы, лейтенанта. Еще вчера он отдавал команды высоким, от юношеского смущения срывающимся голосом, а сегодня… я увидел его лежащим с запрокинутой головой и остановившимся взглядом.

Я видел, как люди возвращались из боя совершенно неузнаваемыми. Видел, как люди седели за одну ночь. Раньше я думал, что это просто литературный прием, оказалось — нет. Это «прием» войны.

Но там же я видел и познал другое. Огромную силу духа, предельную самоотверженность, великую солдатскую дружбу. Человек испытывался по самому большому счету, шел жесточайший отбор, и для фронтовика немыслимо было не поделиться с товарищем последним куском, последним куревом. Может быть, это мелочи, но как передать то святое чувство братства — не знаю, ведь я актер, а не писатель, мне легче показать, чем сказать.

Говорят, человек ко всему привыкает. Я не уверен в этом. Привыкнуть к ежедневным потерям я так и не смог. И время не смягчает все это в памяти…

…Мы все очень надеялись на тот бой. Верили, что сможем выполнить приказ командования: продвинуться в харьковском направлении на пять километров и закрепиться на занятых рубежах.

Мороз стоял лютый. Перед атакой зашли в блиндаж погреться.

Вдруг — взрыв! И дальше — ничего не помню…

Очнулся в госпитале. Три ранения, контузия. Уже в госпитале узнал, что все, кто был рядом, убиты. Мы были засыпаны землей. Подоспевшие солдаты отрыли нас.

В госпитале меня оперировали, вытащили осколок, а потом отправили санпоездом в другой госпиталь, находящийся в дагестанском городе Буйнакске. Ехали долго, дней десять, и в пути мне было очень плохо, тяжело. Ухаживал за мной, помогая санитарам, молодой солдат (из легкораненых, как он говорил), совсем почти мальчишка. Прибыли к месту назначения, и в общей суматохе я потерял его из виду и очень грустил, потому что привык к этому доброму и улыбчивому пареньку. Когда стал ходить, неожиданно встретил его в коридоре госпиталя. Увидел и… мурашки по телу побежали: «легкораненый» был без ноги.

Когда меня спрашивают, что мне больше всего запомнилось на войне, я неизменно отвечаю: «Люди».

Есть страшная статистика: из каждой сотни ребят моего поколения, ушедших на фронт, домой возвратились лишь трое… Я так ясно помню тех, кто не вернулся, и для меня слова «за того парня» звучат уж никак не отвлеченно…

Однажды в телепередаче я рассказал об Алике Рафаевиче, и ко мне пошли письма: однофамильцы Алика спрашивали о своих пропавших родственниках. А однажды пришла женщина, и я сказал: «Вы мама Алика». Ошибиться было невозможно, одно лицо… Мы переписываемся до сих пор.

В другой раз, выступая в Орехово-Зуеве, я рассказал о своем друге Александрове — был у нас такой веселый, бесшабашный солдат, этакий стиляга — он фасонисто подворачивал голенище валенка, и вот по этому подвернутому валенку, торчащему из сугроба, я его однажды и узнал… Откопали — и правда он. А после выступления за кулисы пришел парнишка: «Это, наверное, был мой папа…» Смотрю — лицо, походка, все похоже…

После ранения на фронт я вернуться уже не смог. Меня комиссовали подчистую, никакие мои просьбы и протесты не помогли, комиссия признала меня негодным к воинской службе. И я решил поступать в театральный институт. В этом был своего рода вызов врагу: инвалид, пригодный разве что для работы вахтером (я действительно побывал на такой работе), будет артистом. И здесь война вновь страшно напомнила о себе — требовались парни, а их не было… Так что те слезы в фильме «Белорусский вокзал», в квартирке бывшей медсестры, вовсе не кинематографические.

Показать больше

1 год назад

Когда командир приказал взять Осло!

На самом деле осла на фото несут не шутки ради. Пехота идет по минному полю и неверный шаг осла способен подорвать и животное и окружающих. А так солдат с ослом спокойно миновал опасный участок.

Фотография впервые появилась в прессе в 60-е. Ее ошибочно датировали Второй мировой. Однако историк Дуглас Порч развеял миф, рассказав, что эта фотография из архива французского иностранного легиона. И сделана она была во время Алжирской войны.

А ослика солдаты накануне нашли истощенным. Выкормили и взяли с собой.

Погрузись в величайшую веху в Истории Человечества вместе с нами!

На самом деле осла на фото несут не шутки ради. Пехота идет по минному полю и неверный шаг осла способен подорвать и животное и окружающих. А так солдат с ослом спокойно миновал опасный участок.

Фотография впервые появилась в прессе в 60-е. Ее ошибочно датировали Второй мировой. Однако историк Дуглас Порч развеял миф, рассказав, что эта фотография из архива французского иностранного легиона. И сделана она была во время Алжирской войны.

А ослика солдаты накануне нашли истощенным. Выкормили и взяли с собой.

Погрузись в величайшую веху в Истории Человечества вместе с нами!

Показать больше

1 год назад

Организация римской конницы

Тактической единицей римской конницы была турма, состоящая и 3 декурий, по 10 человек в каждой. Командование декуриями осуществляли декурионы, старший из которых был в то же время командиром турмы. К этим трем офицерам выбирали еще троих, которые ездили в замке, так что турма нормальной численности состояла из 6 офицеров и 30 нижних чинов. При построении турма представляла 3 шеренги по 10 человек, иногда 4 — по 8 человек. Командир турмы становился впереди ее, два других декуриона — на обоих флангах в передней шеренге, прочие 3 офицера — в замке, за серединой турмы и за флангами. Также каждая турма имела свой значок.

Конница составляла 1/11 силы легиона, включавшего в себя 10 турм, по одной на каждую когорту. Конница не имела постоянного места в построении: ее располагали или на обоих флангах пехоты, или всю вместе в передней линии, или же, наконец, позади пехоты. Если в легионах союзных войск пехота имела ту же численность, что и в римских, то конница была вдвое сильнее и состояла из 640 человек, в отличие от римских 320.

Турма строилась на полных интервалах, т.е. промежутках, равных длине фронта, и на каждый ряд давалось 5 футов, чтобы всадник мог свободно действовать своим метательным оружием. 16 турм вспомогательных войск, соединенных вместе, составляли крыло, или алу (ala), находившееся под начальством префекта. Часть конницы, размещенная на флангах, обычно перемешивалась с легкой пехотой; на остальную часть, размещенную позади пехоты, возлагалось преследование.

Римляне, хотя и считали службу в коннице почетной и пополняли ряды ее знатными юношами, но до Пунических войн они не понимали ее духа, не придавали ей должного значения и не умели ни обучать ее, ни пользоваться ею. Древним римлянам не приходила в голову возможность пустить ее стеной на противника и быстротой и массой ее сломить его сопротивление; они ставили ей, как уже было сказано, только две цели: разведывание и преследование. Напротив того, к спешиванию конницы прибегали так часто, что надо удивляться, отчего не было сформировано особых отрядов тяжеловооруженных драгун, которые, спешившись, могли бы занять в боевом порядке место рядом с триариями или лучшей пехотой. Этого не делали и ограничивались обладанием плохо снаряженной и вооруженной конницы, которая была совершенно неспособна выполнить свою задачу даже в такое время, когда метательное оружие поражало только на несколько шагов.

Тактической единицей римской конницы была турма, состоящая и 3 декурий, по 10 человек в каждой. Командование декуриями осуществляли декурионы, старший из которых был в то же время командиром турмы. К этим трем офицерам выбирали еще троих, которые ездили в замке, так что турма нормальной численности состояла из 6 офицеров и 30 нижних чинов. При построении турма представляла 3 шеренги по 10 человек, иногда 4 — по 8 человек. Командир турмы становился впереди ее, два других декуриона — на обоих флангах в передней шеренге, прочие 3 офицера — в замке, за серединой турмы и за флангами. Также каждая турма имела свой значок.

Конница составляла 1/11 силы легиона, включавшего в себя 10 турм, по одной на каждую когорту. Конница не имела постоянного места в построении: ее располагали или на обоих флангах пехоты, или всю вместе в передней линии, или же, наконец, позади пехоты. Если в легионах союзных войск пехота имела ту же численность, что и в римских, то конница была вдвое сильнее и состояла из 640 человек, в отличие от римских 320.

Турма строилась на полных интервалах, т.е. промежутках, равных длине фронта, и на каждый ряд давалось 5 футов, чтобы всадник мог свободно действовать своим метательным оружием. 16 турм вспомогательных войск, соединенных вместе, составляли крыло, или алу (ala), находившееся под начальством префекта. Часть конницы, размещенная на флангах, обычно перемешивалась с легкой пехотой; на остальную часть, размещенную позади пехоты, возлагалось преследование.

Римляне, хотя и считали службу в коннице почетной и пополняли ряды ее знатными юношами, но до Пунических войн они не понимали ее духа, не придавали ей должного значения и не умели ни обучать ее, ни пользоваться ею. Древним римлянам не приходила в голову возможность пустить ее стеной на противника и быстротой и массой ее сломить его сопротивление; они ставили ей, как уже было сказано, только две цели: разведывание и преследование. Напротив того, к спешиванию конницы прибегали так часто, что надо удивляться, отчего не было сформировано особых отрядов тяжеловооруженных драгун, которые, спешившись, могли бы занять в боевом порядке место рядом с триариями или лучшей пехотой. Этого не делали и ограничивались обладанием плохо снаряженной и вооруженной конницы, которая была совершенно неспособна выполнить свою задачу даже в такое время, когда метательное оружие поражало только на несколько шагов.

Показать больше

1 год назад

Аконтисты - воины, вооруженные короткими копьями, дротиками. Легкая пехота, вооруженная дротиками.

Название произошло от "а-контос" - "короткий контос". Хотя можно перевести и как копьеметатель.

Аконтистами называли дротикометателей вцелом, если я не ошибаюсь. Пельтасты имеют набор оружия, в состав которого входит пельта. по-видимому каждый пельтаст аконтиста, но не каждый аконтист - пельтаст.

Т.е. аконтистом можно назвать любого воина имеющего дротик.

У эллинов, аконтисты - формировались из слуг и рабов как спомогательные подразделение гоплитам.

Видимо радикальное применение слуг гоплитов, которых чтоб во время боя не сидели без дела вооружили дротиками.

Возможно именно их называют застрельщиками.

Вообще, дротик был серьезным оружием в умелых руках. Проблема заключалась лишь в том, что воин, использующий его, должен был подойти к противнику на достаточно близкое расстояние, а это могло произойти только при отсутствии у того лучников и пращников (или при нейтрализации цхдействий). Иначе действия аконтистов (т.е. метателей дротиков) сводились на нет. Поэтому в легкой пехоте именно аконтисты первыми стали использовать щит и "мягкие" доспехи, изготовленные из войлока или кожи. Но даже в

этом случае их должны были прикрывать отряды стрелков, дабы метатели дротиков смогли приблизиться к врагу на необходимое расстояние относительно без потерь. Кроме того, аконтисты могли эффективно использоваться только против построений типа фаланги, малоподвижной, лишенной маневренности.

Целью стрелков и аконтистов в бою являлись уязвимые места: ноги, руки, лица... При этом вовсе не обязательно было поражать врага насмерть одним ударом (хотя такое весьма ценилось), достаточно было ранения, исключающего его дальнейшее участие в сражении. Такая тактика обусловливалась тем, что фаланга спереди и, возможно, с флангов прикрывалась сплошным рядом больших прямоугольных щитов, так что цель выбрать было до-

вольно сложно.

Командовал ими, во врем

Название произошло от "а-контос" - "короткий контос". Хотя можно перевести и как копьеметатель.

Аконтистами называли дротикометателей вцелом, если я не ошибаюсь. Пельтасты имеют набор оружия, в состав которого входит пельта. по-видимому каждый пельтаст аконтиста, но не каждый аконтист - пельтаст.

Т.е. аконтистом можно назвать любого воина имеющего дротик.

У эллинов, аконтисты - формировались из слуг и рабов как спомогательные подразделение гоплитам.

Видимо радикальное применение слуг гоплитов, которых чтоб во время боя не сидели без дела вооружили дротиками.

Возможно именно их называют застрельщиками.

Вообще, дротик был серьезным оружием в умелых руках. Проблема заключалась лишь в том, что воин, использующий его, должен был подойти к противнику на достаточно близкое расстояние, а это могло произойти только при отсутствии у того лучников и пращников (или при нейтрализации цхдействий). Иначе действия аконтистов (т.е. метателей дротиков) сводились на нет. Поэтому в легкой пехоте именно аконтисты первыми стали использовать щит и "мягкие" доспехи, изготовленные из войлока или кожи. Но даже в

этом случае их должны были прикрывать отряды стрелков, дабы метатели дротиков смогли приблизиться к врагу на необходимое расстояние относительно без потерь. Кроме того, аконтисты могли эффективно использоваться только против построений типа фаланги, малоподвижной, лишенной маневренности.

Целью стрелков и аконтистов в бою являлись уязвимые места: ноги, руки, лица... При этом вовсе не обязательно было поражать врага насмерть одним ударом (хотя такое весьма ценилось), достаточно было ранения, исключающего его дальнейшее участие в сражении. Такая тактика обусловливалась тем, что фаланга спереди и, возможно, с флангов прикрывалась сплошным рядом больших прямоугольных щитов, так что цель выбрать было до-

вольно сложно.

Командовал ими, во врем

Показать больше

1 год назад

Помню, уже спустя годы после войны бродил я по весеннему редкому лесу и вдруг увидел серый цементный конус с красной звездой и со столбцом фамилий на металлической табличке. Агапов, Дадимян, Мешков… Я читал фамилии незнакомых мне людей и когда дошел до начинающихся на букву «П», подумал, что мое место в этом списке было бы здесь. Деловито так подумал, просто. Такой реальной представлялась мне смерть в окопах той страшной войны, так часто дышала она мне прямо в лицо.

В армию меня призвали в 1940 году. Служба моя началась в Саратове, затем перевели в Оренбург. Там и застало меня известие о начале войны. Короткая подготовка — и на фронт. А возраст — всего девятнадцать.

В июле нас сформировали и направили на 2-й Юго-Западный фронт — харьковское направление. Прибыли оборонять небольшой городок. По виду тех, кто уже воевал, было ясно: тут «жарко». Окопались. Силища на нас шла — не сосчитать. Почти вся дивизия полегла, от нашего взвода человек шесть или восемь в живых осталось.

Основную тяжесть войны несла пехота. Мина, которая танку рвет гусеницу, пехотинцу отрывает ноги. Марш-бросок на лафете — одно, а на своих двоих, да еще по колено, а то и по уши в грязи, — другое. Пули бессильны перед броней, но вся броня пехотинца — гимнастерка. Сами понятия фронта и тыла относительны. Если пули противника доставали нас на излете и вязли в шинели, не задевая тела, — мы, пехота, уже считали себя в тылу.

Я помню свой первый бой, в котором из нас, сорока двух человек, осталось в живых четырнадцать. Я ясно вижу, как падал, убитый наповал, мой друг Алик Рафаевич. Он учился во ВГИКе, хотел стать кинооператором, но не стал… Мы бежали недалеко друг от друга и перекликались — проверяли, живы ли. И вдруг:

— То-о-оли-ик!

Обернулся. Алик падает…

Рядом кто-то кричал:

— Чего уставился? Беги со всеми, а то и самому достанется, если на месте-то…

Я бежал не помня себя, а в голове стучало: нет Алика, нет Алика… Помню эту первую потерю как сейчас…

Из оставшихся в живых сформировали новый полк — и в те же места. Грохот такой стоял, что порой сам себя не слышал.

А однажды утром была абсолютная тишина, и в ней — неожиданно:

— Ку-ка-ре-ку-у!..

Петух какой-то по старой привычке начинал день. Было удивительно: как только он выжил в этом огне? Значит, жизнь продолжается…

А тишину разорвал рев танков. И снова бой.

И снова нас с кем-то соединили, и снова — огненная коловерть… Командиром нашего взвода назначили совсем молоденького, только что из военшколы, лейтенанта. Еще вчера он отдавал команды высоким, от юношеского смущения срывающимся голосом, а сегодня… я увидел его лежащим с запрокинутой головой и остановившимся взглядом.

Я видел, как люди возвращались из боя совершенно неузнаваемыми. Видел, как люди седели за одну ночь. Раньше я думал, что это просто литературный прием, оказалось — нет. Это «прием» войны.

Но там же я видел и познал другое. Огромную силу духа, предельную самоотверженность, великую солдатскую дружбу. Человек испытывался по самому большому счету, шел жесточайший отбор, и для фронтовика немыслимо было не поделиться с товарищем последним куском, последним куревом. Может быть, это мелочи, но как передать то святое чувство братства — не знаю, ведь я актер, а не писатель, мне легче показать, чем сказать.

Говорят, человек ко всему привыкает. Я не уверен в этом. Привыкнуть к ежедневным потерям я так и не смог. И время не смягчает все это в памяти…

…Мы все очень надеялись на тот бой. Верили, что сможем выполнить приказ командования: продвинуться в харьковском направлении на пять километров и закрепиться на занятых рубежах.

Мороз стоял лютый. Перед атакой зашли в блиндаж погреться.

Вдруг — взрыв! И дальше — ничего не помню…

Очнулся в госпитале. Три ранения, контузия. Уже в госпитале узнал, что все, кто был рядом, убиты. Мы были засыпаны землей. Подоспевшие солдаты отрыли нас.

В госпитале меня оперировали, вытащили осколок, а потом отправили санпоездом в другой госпиталь, находящийся в дагестанском городе Буйнакске. Ехали долго, дней десять, и в пути мне было очень плохо, тяжело. Ухаживал за мной, помогая санитарам, молодой солдат (из легкораненых, как он говорил), совсем почти мальчишка. Прибыли к месту назначения, и в общей суматохе я потерял его из виду и очень грустил, потому что привык к этому доброму и улыбчивому пареньку. Когда стал ходить, неожиданно встретил его в коридоре госпиталя. Увидел и… мурашки по телу побежали: «легкораненый» был без ноги.

Когда меня спрашивают, что мне больше всего запомнилось на войне, я неизменно отвечаю: «Люди».

Есть страшная статистика: из каждой сотни ребят моего поколения, ушедших на фронт, домой возвратились лишь трое… Я так ясно помню тех, кто не вернулся, и для меня слова «за того парня» звучат уж никак не отвлеченно…

Однажды в телепередаче я рассказал об Алике Рафаевиче, и ко мне пошли письма: однофамильцы Алика спрашивали о своих пропавших родственниках. А однажды пришла женщина, и я сказал: «Вы мама Алика». Ошибиться было невозможно, одно лицо… Мы переписываемся до сих пор.

В другой раз, выступая в Орехово-Зуеве, я рассказал о своем друге Александрове — был у нас такой веселый, бесшабашный солдат, этакий стиляга — он фасонисто подворачивал голенище валенка, и вот по этому подвернутому валенку, торчащему из сугроба, я его однажды и узнал… Откопали — и правда он. А после выступления за кулисы пришел парнишка: «Это, наверное, был мой папа…» Смотрю — лицо, походка, все похоже…

После ранения на фронт я вернуться уже не смог. Меня комиссовали подчистую, никакие мои просьбы и протесты не помогли, комиссия признала меня негодным к воинской службе. И я решил поступать в театральный институт. В этом был своего рода вызов врагу: инвалид, пригодный разве что для работы вахтером (я действительно побывал на такой работе), будет артистом. И здесь война вновь страшно напомнила о себе — требовались парни, а их не было… Так что те слезы в фильме «Белорусский вокзал», в квартирке бывшей медсестры, вовсе не кинематографические.

В армию меня призвали в 1940 году. Служба моя началась в Саратове, затем перевели в Оренбург. Там и застало меня известие о начале войны. Короткая подготовка — и на фронт. А возраст — всего девятнадцать.

В июле нас сформировали и направили на 2-й Юго-Западный фронт — харьковское направление. Прибыли оборонять небольшой городок. По виду тех, кто уже воевал, было ясно: тут «жарко». Окопались. Силища на нас шла — не сосчитать. Почти вся дивизия полегла, от нашего взвода человек шесть или восемь в живых осталось.

Основную тяжесть войны несла пехота. Мина, которая танку рвет гусеницу, пехотинцу отрывает ноги. Марш-бросок на лафете — одно, а на своих двоих, да еще по колено, а то и по уши в грязи, — другое. Пули бессильны перед броней, но вся броня пехотинца — гимнастерка. Сами понятия фронта и тыла относительны. Если пули противника доставали нас на излете и вязли в шинели, не задевая тела, — мы, пехота, уже считали себя в тылу.

Я помню свой первый бой, в котором из нас, сорока двух человек, осталось в живых четырнадцать. Я ясно вижу, как падал, убитый наповал, мой друг Алик Рафаевич. Он учился во ВГИКе, хотел стать кинооператором, но не стал… Мы бежали недалеко друг от друга и перекликались — проверяли, живы ли. И вдруг:

— То-о-оли-ик!

Обернулся. Алик падает…

Рядом кто-то кричал:

— Чего уставился? Беги со всеми, а то и самому достанется, если на месте-то…

Я бежал не помня себя, а в голове стучало: нет Алика, нет Алика… Помню эту первую потерю как сейчас…

Из оставшихся в живых сформировали новый полк — и в те же места. Грохот такой стоял, что порой сам себя не слышал.

А однажды утром была абсолютная тишина, и в ней — неожиданно:

— Ку-ка-ре-ку-у!..

Петух какой-то по старой привычке начинал день. Было удивительно: как только он выжил в этом огне? Значит, жизнь продолжается…

А тишину разорвал рев танков. И снова бой.

И снова нас с кем-то соединили, и снова — огненная коловерть… Командиром нашего взвода назначили совсем молоденького, только что из военшколы, лейтенанта. Еще вчера он отдавал команды высоким, от юношеского смущения срывающимся голосом, а сегодня… я увидел его лежащим с запрокинутой головой и остановившимся взглядом.

Я видел, как люди возвращались из боя совершенно неузнаваемыми. Видел, как люди седели за одну ночь. Раньше я думал, что это просто литературный прием, оказалось — нет. Это «прием» войны.

Но там же я видел и познал другое. Огромную силу духа, предельную самоотверженность, великую солдатскую дружбу. Человек испытывался по самому большому счету, шел жесточайший отбор, и для фронтовика немыслимо было не поделиться с товарищем последним куском, последним куревом. Может быть, это мелочи, но как передать то святое чувство братства — не знаю, ведь я актер, а не писатель, мне легче показать, чем сказать.

Говорят, человек ко всему привыкает. Я не уверен в этом. Привыкнуть к ежедневным потерям я так и не смог. И время не смягчает все это в памяти…

…Мы все очень надеялись на тот бой. Верили, что сможем выполнить приказ командования: продвинуться в харьковском направлении на пять километров и закрепиться на занятых рубежах.

Мороз стоял лютый. Перед атакой зашли в блиндаж погреться.

Вдруг — взрыв! И дальше — ничего не помню…

Очнулся в госпитале. Три ранения, контузия. Уже в госпитале узнал, что все, кто был рядом, убиты. Мы были засыпаны землей. Подоспевшие солдаты отрыли нас.

В госпитале меня оперировали, вытащили осколок, а потом отправили санпоездом в другой госпиталь, находящийся в дагестанском городе Буйнакске. Ехали долго, дней десять, и в пути мне было очень плохо, тяжело. Ухаживал за мной, помогая санитарам, молодой солдат (из легкораненых, как он говорил), совсем почти мальчишка. Прибыли к месту назначения, и в общей суматохе я потерял его из виду и очень грустил, потому что привык к этому доброму и улыбчивому пареньку. Когда стал ходить, неожиданно встретил его в коридоре госпиталя. Увидел и… мурашки по телу побежали: «легкораненый» был без ноги.

Когда меня спрашивают, что мне больше всего запомнилось на войне, я неизменно отвечаю: «Люди».

Есть страшная статистика: из каждой сотни ребят моего поколения, ушедших на фронт, домой возвратились лишь трое… Я так ясно помню тех, кто не вернулся, и для меня слова «за того парня» звучат уж никак не отвлеченно…

Однажды в телепередаче я рассказал об Алике Рафаевиче, и ко мне пошли письма: однофамильцы Алика спрашивали о своих пропавших родственниках. А однажды пришла женщина, и я сказал: «Вы мама Алика». Ошибиться было невозможно, одно лицо… Мы переписываемся до сих пор.

В другой раз, выступая в Орехово-Зуеве, я рассказал о своем друге Александрове — был у нас такой веселый, бесшабашный солдат, этакий стиляга — он фасонисто подворачивал голенище валенка, и вот по этому подвернутому валенку, торчащему из сугроба, я его однажды и узнал… Откопали — и правда он. А после выступления за кулисы пришел парнишка: «Это, наверное, был мой папа…» Смотрю — лицо, походка, все похоже…

После ранения на фронт я вернуться уже не смог. Меня комиссовали подчистую, никакие мои просьбы и протесты не помогли, комиссия признала меня негодным к воинской службе. И я решил поступать в театральный институт. В этом был своего рода вызов врагу: инвалид, пригодный разве что для работы вахтером (я действительно побывал на такой работе), будет артистом. И здесь война вновь страшно напомнила о себе — требовались парни, а их не было… Так что те слезы в фильме «Белорусский вокзал», в квартирке бывшей медсестры, вовсе не кинематографические.

Показать больше

1 год назад

78 лет назад, 9 апреля 1945 года, в ходе Восточно-Прусской наступательной операции войска 3-го Белорусского фронта штурмом овладели городом-крепостью КЁНИГСБЕРГ (ныне г. Калининград).

Главный город Восточной Пруссии Кёнигсберг был мощным узлом немецкой обороны, которая включала три оборонительных кольца. Для окружения и уничтожения немецкой группировки советские войска должны были нанести по Кёнигсбергу удары по сходящимся направлениям одновременно с севера и с юга.

Штурм Кёнигсберга начался мощной артподготовкой, затем, в полдень, под прикрытием огневого вала в наступление пошли пехота, танки и самоходные орудия. Согласно плану, основные силы обходили форты, которые блокировались стрелковыми батальонами или ротами при поддержке самоходных орудий, подавлявших вражеский огонь, саперов, использовавших подрывные заряды, и огнеметчиков. Большую роль в штурме города сыграли штурмовые отряды. Они состояли из стрелковых рот, нескольких артиллерийских орудий калибром от 45 до 122 мм, одного или двух танков или самоходных орудий, взвода станковых пулеметов, минометного взвода, взвода саперов и отделения огнеметчиков.

8 апреля было предложено немцам сдаться. Они отказались и продолжили сопротивление. Некоторые части гарнизона попытались отступить на запад, но были перехвачены 43-й армией.

43-я армия наступала к востоку от Метгетена, заняла форт № 6, ворвалась в центральную часть города, овладела городским вокзалом и цементным заводом. 50-я армия, продвигаясь на юг, вышла к пригороду Девау и захватила там аэродром. 11-я гвардейская армия форсировала реку Прегель, штурмом взяла королевский замок, главный почтамт, захватила здание городской радиостанция, комендатуру, электростанцию, а затем, наступая на север, в районе городского пруда Обер-Тайх (ныне Верхнее озеро) в 19 часов соединились с войсками 50-й армии. На башню Der Dohna было водружено Знамя победы.

К вечеру 9 апреля вся северо-западная, западная и южная части Кёнигсберга были в заняты советскими войсками. Противник продолжал удерживать лишь самый центр и восточную часть города. Комендант крепости генерал Отто Ляш приказал гарнизону капитулировать, за что был заочно приговорен гитлеровскими властями к смертной казни.

В ночь на 10 апреля Москва салютовала советским войскам 24-мя артиллерийскими залпами из 324-х орудий.

Главный город Восточной Пруссии Кёнигсберг был мощным узлом немецкой обороны, которая включала три оборонительных кольца. Для окружения и уничтожения немецкой группировки советские войска должны были нанести по Кёнигсбергу удары по сходящимся направлениям одновременно с севера и с юга.

Штурм Кёнигсберга начался мощной артподготовкой, затем, в полдень, под прикрытием огневого вала в наступление пошли пехота, танки и самоходные орудия. Согласно плану, основные силы обходили форты, которые блокировались стрелковыми батальонами или ротами при поддержке самоходных орудий, подавлявших вражеский огонь, саперов, использовавших подрывные заряды, и огнеметчиков. Большую роль в штурме города сыграли штурмовые отряды. Они состояли из стрелковых рот, нескольких артиллерийских орудий калибром от 45 до 122 мм, одного или двух танков или самоходных орудий, взвода станковых пулеметов, минометного взвода, взвода саперов и отделения огнеметчиков.

8 апреля было предложено немцам сдаться. Они отказались и продолжили сопротивление. Некоторые части гарнизона попытались отступить на запад, но были перехвачены 43-й армией.

43-я армия наступала к востоку от Метгетена, заняла форт № 6, ворвалась в центральную часть города, овладела городским вокзалом и цементным заводом. 50-я армия, продвигаясь на юг, вышла к пригороду Девау и захватила там аэродром. 11-я гвардейская армия форсировала реку Прегель, штурмом взяла королевский замок, главный почтамт, захватила здание городской радиостанция, комендатуру, электростанцию, а затем, наступая на север, в районе городского пруда Обер-Тайх (ныне Верхнее озеро) в 19 часов соединились с войсками 50-й армии. На башню Der Dohna было водружено Знамя победы.

К вечеру 9 апреля вся северо-западная, западная и южная части Кёнигсберга были в заняты советскими войсками. Противник продолжал удерживать лишь самый центр и восточную часть города. Комендант крепости генерал Отто Ляш приказал гарнизону капитулировать, за что был заочно приговорен гитлеровскими властями к смертной казни.

В ночь на 10 апреля Москва салютовала советским войскам 24-мя артиллерийскими залпами из 324-х орудий.

Показать больше

1 год назад

Организация римской конницы

Тактической единицей римской конницы была турма, состоящая и 3 декурий, по 10 человек в каждой. Командование декуриями осуществляли декурионы, старший из которых был в то же время командиром турмы. К этим трем офицерам выбирали еще троих, которые ездили в замке, так что турма нормальной численности состояла из 6 офицеров и 30 нижних чинов. При построении турма представляла 3 шеренги по 10 человек, иногда 4 — по 8 человек. Командир турмы становился впереди ее, два других декуриона — на обоих флангах в передней шеренге, прочие 3 офицера — в замке, за серединой турмы и за флангами. Также каждая турма имела свой значок.

Конница составляла 1/11 силы легиона, включавшего в себя 10 турм, по одной на каждую когорту. Конница не имела постоянного места в построении: ее располагали или на обоих флангах пехоты, или всю вместе в передней линии, или же, наконец, позади пехоты. Если в легионах союзных войск пехота имела ту же численность, что и в римских, то конница была вдвое сильнее и состояла из 640 человек, в отличие от римских 320.

Турма строилась на полных интервалах, т.е. промежутках, равных длине фронта, и на каждый ряд давалось 5 футов, чтобы всадник мог свободно действовать своим метательным оружием. 16 турм вспомогательных войск, соединенных вместе, составляли крыло, или алу (ala), находившееся под начальством префекта. Часть конницы, размещенная на флангах, обычно перемешивалась с легкой пехотой; на остальную часть, размещенную позади пехоты, возлагалось преследование.

Римляне, хотя и считали службу в коннице почетной и пополняли ряды ее знатными юношами, но до Пунических войн они не понимали ее духа, не придавали ей должного значения и не умели ни обучать ее, ни пользоваться ею. Древним римлянам не приходила в голову возможность пустить ее стеной на противника и быстротой и массой ее сломить его сопротивление; они ставили ей, как уже было сказано, только две цели: разведывание и преследование. Напротив того, к спешиванию конницы прибегали так часто, что надо удивлять

Тактической единицей римской конницы была турма, состоящая и 3 декурий, по 10 человек в каждой. Командование декуриями осуществляли декурионы, старший из которых был в то же время командиром турмы. К этим трем офицерам выбирали еще троих, которые ездили в замке, так что турма нормальной численности состояла из 6 офицеров и 30 нижних чинов. При построении турма представляла 3 шеренги по 10 человек, иногда 4 — по 8 человек. Командир турмы становился впереди ее, два других декуриона — на обоих флангах в передней шеренге, прочие 3 офицера — в замке, за серединой турмы и за флангами. Также каждая турма имела свой значок.

Конница составляла 1/11 силы легиона, включавшего в себя 10 турм, по одной на каждую когорту. Конница не имела постоянного места в построении: ее располагали или на обоих флангах пехоты, или всю вместе в передней линии, или же, наконец, позади пехоты. Если в легионах союзных войск пехота имела ту же численность, что и в римских, то конница была вдвое сильнее и состояла из 640 человек, в отличие от римских 320.

Турма строилась на полных интервалах, т.е. промежутках, равных длине фронта, и на каждый ряд давалось 5 футов, чтобы всадник мог свободно действовать своим метательным оружием. 16 турм вспомогательных войск, соединенных вместе, составляли крыло, или алу (ala), находившееся под начальством префекта. Часть конницы, размещенная на флангах, обычно перемешивалась с легкой пехотой; на остальную часть, размещенную позади пехоты, возлагалось преследование.

Римляне, хотя и считали службу в коннице почетной и пополняли ряды ее знатными юношами, но до Пунических войн они не понимали ее духа, не придавали ей должного значения и не умели ни обучать ее, ни пользоваться ею. Древним римлянам не приходила в голову возможность пустить ее стеной на противника и быстротой и массой ее сломить его сопротивление; они ставили ей, как уже было сказано, только две цели: разведывание и преследование. Напротив того, к спешиванию конницы прибегали так часто, что надо удивлять

Показать больше

1 год назад

1 год назад

Организация римской конницы

Тактической единицей римской конницы была турма, состоящая и 3 декурий, по 10 человек в каждой. Командование декуриями осуществляли декурионы, старший из которых был в то же время командиром турмы. К этим трем офицерам выбирали еще троих, которые ездили в замке, так что турма нормальной численности состояла из 6 офицеров и 30 нижних чинов. При построении турма представляла 3 шеренги по 10 человек, иногда 4 — по 8 человек. Командир турмы становился впереди ее, два других декуриона — на обоих флангах в передней шеренге, прочие 3 офицера — в замке, за серединой турмы и за флангами. Также каждая турма имела свой значок.

Конница составляла 1/11 силы легиона, включавшего в себя 10 турм, по одной на каждую когорту. Конница не имела постоянного места в построении: ее располагали или на обоих флангах пехоты, или всю вместе в передней линии, или же, наконец, позади пехоты. Если в легионах союзных войск пехота имела ту же численность, что и в римских, то конница была вдвое сильнее и состояла из 640 человек, в отличие от римских 320.

Турма строилась на полных интервалах, т.е. промежутках, равных длине фронта, и на каждый ряд давалось 5 футов, чтобы всадник мог свободно действовать своим метательным оружием. 16 турм вспомогательных войск, соединенных вместе, составляли крыло, или алу (ala), находившееся под начальством префекта. Часть конницы, размещенная на флангах, обычно перемешивалась с легкой пехотой; на остальную часть, размещенную позади пехоты, возлагалось преследование.

Римляне, хотя и считали службу в коннице почетной и пополняли ряды ее знатными юношами, но до Пунических войн они не понимали ее духа, не придавали ей должного значения и не умели ни обучать ее, ни пользоваться ею. Древним римлянам не приходила в голову возможность пустить ее стеной на противника и быстротой и массой ее сломить его сопротивление; они ставили ей, как уже было сказано, только две цели: разведывание и преследование.

Тактической единицей римской конницы была турма, состоящая и 3 декурий, по 10 человек в каждой. Командование декуриями осуществляли декурионы, старший из которых был в то же время командиром турмы. К этим трем офицерам выбирали еще троих, которые ездили в замке, так что турма нормальной численности состояла из 6 офицеров и 30 нижних чинов. При построении турма представляла 3 шеренги по 10 человек, иногда 4 — по 8 человек. Командир турмы становился впереди ее, два других декуриона — на обоих флангах в передней шеренге, прочие 3 офицера — в замке, за серединой турмы и за флангами. Также каждая турма имела свой значок.

Конница составляла 1/11 силы легиона, включавшего в себя 10 турм, по одной на каждую когорту. Конница не имела постоянного места в построении: ее располагали или на обоих флангах пехоты, или всю вместе в передней линии, или же, наконец, позади пехоты. Если в легионах союзных войск пехота имела ту же численность, что и в римских, то конница была вдвое сильнее и состояла из 640 человек, в отличие от римских 320.

Турма строилась на полных интервалах, т.е. промежутках, равных длине фронта, и на каждый ряд давалось 5 футов, чтобы всадник мог свободно действовать своим метательным оружием. 16 турм вспомогательных войск, соединенных вместе, составляли крыло, или алу (ala), находившееся под начальством префекта. Часть конницы, размещенная на флангах, обычно перемешивалась с легкой пехотой; на остальную часть, размещенную позади пехоты, возлагалось преследование.

Римляне, хотя и считали службу в коннице почетной и пополняли ряды ее знатными юношами, но до Пунических войн они не понимали ее духа, не придавали ей должного значения и не умели ни обучать ее, ни пользоваться ею. Древним римлянам не приходила в голову возможность пустить ее стеной на противника и быстротой и массой ее сломить его сопротивление; они ставили ей, как уже было сказано, только две цели: разведывание и преследование.

Показать больше

1 год назад

ВОСПОМИНАНИЕ ИВАНА ДЕМИДОВИЧА ШАДРИНА

(из фондов Алматинского Военно-исторического музея ФНВПЦ МО РК.)

«...В Дубосеково мы пришли вечером 15 ноября. Клочков зашел в дом путевого обходчика и попросил покормить нас. Тот не отказал. Сразу после ужина пошли к железнодорожному полотну. Клочков выбрал позицию метрах в трехстах от разъезда вниз. Стали рыть окопы. Мерзлая земля трудно поддавалась. Мы ее рыли кирками и шахтерскими лопатами. Немного погодя подъехал на машине сам генерал Панфилов.

Поздоровался и спросил о нашем настроении. Конечно, мы ответили, что встретим врага подобающим образом. Потом он у Клочкова спросил: - Чем занимаетесь, товарищ политрук? - Окапываемся, - ответил тот, - как приказано. Иван Васильевич внимательно осмотрел нашу оборону и остался недоволен, показал совершенно на другую высотку, где позиция будет более удобной. Он-то знал, что на нас попрет противник усиленный танками, да и для самолетов мы уязвимы. Заново начали рыть окопы. Через трое суток все было готово: и окопы, и блиндажи, и ходы сообщения.

Мы еще сверху все это укрыли лапником и шпалами. Только передохнуть не пришлось. Лишь успели почистить винтовки, аккурат в долинку, что открылась от села Нелидово, высыпала пехота противника и двинулась в нашу сторону. Подпустили поближе, а потом из «Максима» да с винтовок как ударим залпом, да другой раз. Бросив убитых, а, может быть, и раненых, немцы откатились назад. Мы-то радуемся: а как же, все целы, даже никто не ранен, а их-то на снегу вон сколько чернеет! И добрым словом помянули нашего Батю-генерала, удобное место он выбрал, вот что значит, большой опыт иметь! А немного погодя услышали характерный для движущейся техники гул. Все стало ясно: на нас идут танки! И мы их увидели. Казалось, танки движутся сплошной стеной, в два ряда. У нас против такой силы по две гранаты и по две бутылки с зажигательной смесью. Клочков по окопу бежит и успокаивает: - Не тушеваться! Продержимся, братцы! А помощь обязательно придет! Василия Клочкова любили, хотя в те дни ему исполнилось всего-то тридцать. Он располагал к себе беспокойным характером, горячим словом и личной отвагой в бою. Одним из первых был представлен к Ордену Красного Знамени за мужество, проявленное в боях под поселком Болычево. А как он любил свою единственную дочурку! Бывало, в короткие минуты передышек, осторожно вынет из полевой сумки обернутую в газетный лист фотографию, нежно коснется потрескавшимися губами крохотной головки дочурки и скажет: «Это моя». Наверно, у каждого в те минуты ожидания подхода танков перед глазами пронеслись родные образы близких, отчий дом. Подпустили танки поближе, а потом выскочили на бруствер и метали в них гранаты и бутылки. Гарь от подожженного танка густая, дым застилает глаза. Сначала загорелись три, затем еще два танка. Остальные развернулись и поползли назад. - Для первого раза неплохо! - подбодрил политрук.

Правда, теперь у нас были потери. Но не успели перевязать раны и перенести из окопа мертвых, как гитлеровцы снова бросили в атаку уже тридцать стальных махин. Они плотной трехрядной стеной двигались в лоб группе Клочкова. Наш политрук задумался. Пропустить танки на шоссе - значит, открыть путь на Москву. Вот тогда и услышали мы его набатный клич: «Братцы! Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва!». Помню, как подбил первый танк. Потом подготовил последнюю гранату и, подпустив темно-зеленое, с крестом на боку, лязгающее чудовище, бросил ее под надвигающиеся траки... Очнулся я в плену. Потом - Германия. Концлагерь. Вернулся домой инвалидом первой группы», - рассказывал о себе солдат Иван Шадрин. За его плечами трудное детство и юношеские годы. Мечта получить образование, но она не сбылась - в доме требовались рабочие руки. Вплоть до призыва в армию был рабочим на сахарном заводе в поселке Кировск Каратальского района. Да, он остался жив, а потом, после освобождения, угодил в другой лагерь, но теперь советский. Ивана Шадрина хоронили трижды. Первый раз его и к Герою Советского Союза представляли посмертно. Уже в советском лагере им вплотную заинтересовались: «Шадрин, говоришь? Тот самый, что у Панфилова в дивизии служил и Москву защищал? Так ты Герой Советского Союза!» И ему не раз приходилось доказывать, что он и есть тот самый Шадрин, и при всем этом - не мертвый, а живой. Когда вернулся домой, только мать встретила сына, отец к тому времени умер, а вот жена вышла замуж за другого. Взял из рук матери «похоронку», пришедшую на него, погоревал да вскоре устроился сторожем на току. И случилось так, что про солдата Шадрина прознал местный журналист и начал писать Калинину, описывая судьбу скромного сельского труженика и честного воина. И добился своего. Шадрина пригласили в Москву, и Михаил Иванович Калинин собственноручно приколол ему на грудь Звезду Героя Советского Союза. В Кировск вернулся Иван Демидович в мундирчике, со Звездой, прихватив с собой фронтовую подругу Анну Кононовну. Шли годы, Иван Демидович вел большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. Замечательный кинодокументалист Владимир Татенко собирал материалы, чтобы снять нашего земляка на пленку, задумывал фильм о человеке, шагнувшем в бессмертие. К сожалению, никто и ничто не вечно на земле. Сердце фронтовика не выдержало тяжелого ранения и контузии, несправедливостей и невзгод, что выпали на долю отважного патриота. Смерть настигла его 21 октября 1985 года.

(из фондов Алматинского Военно-исторического музея ФНВПЦ МО РК.)

«...В Дубосеково мы пришли вечером 15 ноября. Клочков зашел в дом путевого обходчика и попросил покормить нас. Тот не отказал. Сразу после ужина пошли к железнодорожному полотну. Клочков выбрал позицию метрах в трехстах от разъезда вниз. Стали рыть окопы. Мерзлая земля трудно поддавалась. Мы ее рыли кирками и шахтерскими лопатами. Немного погодя подъехал на машине сам генерал Панфилов.

Поздоровался и спросил о нашем настроении. Конечно, мы ответили, что встретим врага подобающим образом. Потом он у Клочкова спросил: - Чем занимаетесь, товарищ политрук? - Окапываемся, - ответил тот, - как приказано. Иван Васильевич внимательно осмотрел нашу оборону и остался недоволен, показал совершенно на другую высотку, где позиция будет более удобной. Он-то знал, что на нас попрет противник усиленный танками, да и для самолетов мы уязвимы. Заново начали рыть окопы. Через трое суток все было готово: и окопы, и блиндажи, и ходы сообщения.