5 дн. назад

⚡⚡⚡ КАЛИНОВСКОЕ — НАШЕ! 🇷🇺

Российская армия освободила Калиновское в Днепропетровской области

Штурмовики 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады группировки войск "Восток" освободили н.п. Калиновское в Днепропетровской области.

Российская армия освободила Калиновское в Днепропетровской области

Штурмовики 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады группировки войск "Восток" освободили н.п. Калиновское в Днепропетровской области.

Показать больше

5 дн. назад

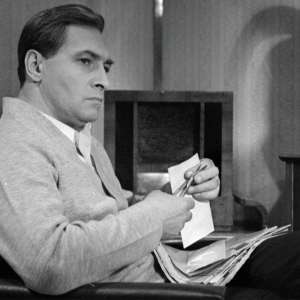

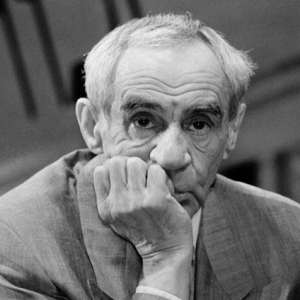

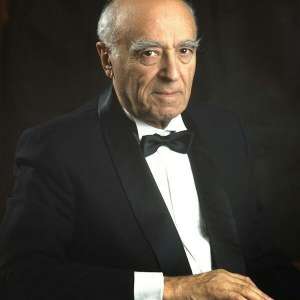

Черняк Ян Петрович (Янкель Пинхусович) — советский разведчик, Герой Российской Федерации родился 6 апреля 1909 года в семье небогатого торговца. Родители погибли или пропали без вести во время Первой мировой войны, и мальчик воспитывался в сиротском приюте.

После окончания средней школы в 1927 году поступил в Пражское высшее техническое училище. Окончил его и политехнический институт в Берлине, где вступил в Коммунистическую партию Германии.

Агентом советской военной разведки стал в 1930 году. В 1931—1932 годах проходил службу в румынской армии в штабе кавалерийского полка в чине сержанта. Получил доступ к секретным документам и передавал их содержание в СССР. Затем жил в Германии, где создал разведгруппу.

После провала одного из агентов был срочно отозван. В 1935—1936 годах учился в разведшколе в Москве. Затем выехал в Швейцарию под видом корреспондента ТАСС под оперативным псевдонимом «Джен». С 1938 года — после заключения Мюнхенского соглашения — проживал в Париже, а с 1940 года — в Лондоне.

Регулярно выезжая в 1936—1939 годах в Германию, Черняк создал там мощную разведывательную сеть, носившую кодовое наименование «Крона». Черняк завербовал свыше 20 агентов, работой которых руководил из-за рубежа через связных. В числе агентов Черняка были крупный банкир, секретарь министра, глава исследовательского отдела авиационного конструкторского бюро, дочь начальника танкового конструкторского бюро, кадровый офицер-разведчик и другие высокопоставленные военные, в том числе из ставки Гитлера.

Предположительно, одним из агентов была актриса Марика Рёкк.

Агентам Черняка удалось в 1941 году добыть копию плана «Барбаросса», а в 1943 году — оперативный план немецкого наступления под Курском. Черняк передавал в СССР ценную техническую информацию о танках, артиллерийских орудиях, по реактивному вооружению, разработкам химического оружия, радиоэлектронным системам. В 1944 году им было передано свыше 12 500 листов технической документации и 60 образцов радиоаппаратуры.

Сеть Черняка была одной из лучших в истории разведки — в ней не было ни одного провала за 11 лет работы. Черняк с 1942 года также передавал информацию по атомным исследованиям в Англии, а весной 1945 года был переброшен в США, где он должен был включиться в работу по атомному проекту США.

После разоблачения и высылки Николая Заботина возглавил советскую резидентуру в США и Канаде. Однако летом 1945 года из-за предательства шифровальщика Игоря Гузенко, работавшего в Канаде, Черняк был срочно отозван в СССР.

Руководство Главного разведывательного управления Генштаба Министерства обороны СССР представило Яна Черняка к званию Героя Советского Союза, но так как Черняк за несколько месяцев до бегства давал хорошую оценку непосредственному начальнику Гузенко, награды он не получил.

С 1946 года Я. П. Черняк работал референтом в ГРУ, с 1950 года — переводчиком в ТАСС. Привлекался к выполнению разведывательных заданий в Европе и к преподавательской работе. В 1969 году вышел на пенсию.

Указом Президента Российской Федерации от 14 декабря 1994 года «за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания» Черняку Яну Петровичу было присвоено звание Герой Российской Федерации. Указ был принят, когда Ян Петрович находился в коме в больнице, и награда была вручена его жене Тамаре Ивановне (1923—2000).

Скончался 19 февраля 1995 года. На похоронах генерал армии Михаил Колесников заявил журналистам, что Черняк был одним из прототипов полковника Максима Исаева (Штирлица) в фильме по роману Юлиана Семёнова «Семнадцать мгновений весны». На доме № 29 по Русаковской улице в Москве, где с 1972 года жил Черняк, в 2020 году была установлена мемориальная доска.

После окончания средней школы в 1927 году поступил в Пражское высшее техническое училище. Окончил его и политехнический институт в Берлине, где вступил в Коммунистическую партию Германии.

Агентом советской военной разведки стал в 1930 году. В 1931—1932 годах проходил службу в румынской армии в штабе кавалерийского полка в чине сержанта. Получил доступ к секретным документам и передавал их содержание в СССР. Затем жил в Германии, где создал разведгруппу.

После провала одного из агентов был срочно отозван. В 1935—1936 годах учился в разведшколе в Москве. Затем выехал в Швейцарию под видом корреспондента ТАСС под оперативным псевдонимом «Джен». С 1938 года — после заключения Мюнхенского соглашения — проживал в Париже, а с 1940 года — в Лондоне.

Регулярно выезжая в 1936—1939 годах в Германию, Черняк создал там мощную разведывательную сеть, носившую кодовое наименование «Крона». Черняк завербовал свыше 20 агентов, работой которых руководил из-за рубежа через связных. В числе агентов Черняка были крупный банкир, секретарь министра, глава исследовательского отдела авиационного конструкторского бюро, дочь начальника танкового конструкторского бюро, кадровый офицер-разведчик и другие высокопоставленные военные, в том числе из ставки Гитлера.

Предположительно, одним из агентов была актриса Марика Рёкк.

Агентам Черняка удалось в 1941 году добыть копию плана «Барбаросса», а в 1943 году — оперативный план немецкого наступления под Курском. Черняк передавал в СССР ценную техническую информацию о танках, артиллерийских орудиях, по реактивному вооружению, разработкам химического оружия, радиоэлектронным системам. В 1944 году им было передано свыше 12 500 листов технической документации и 60 образцов радиоаппаратуры.

Сеть Черняка была одной из лучших в истории разведки — в ней не было ни одного провала за 11 лет работы. Черняк с 1942 года также передавал информацию по атомным исследованиям в Англии, а весной 1945 года был переброшен в США, где он должен был включиться в работу по атомному проекту США.

После разоблачения и высылки Николая Заботина возглавил советскую резидентуру в США и Канаде. Однако летом 1945 года из-за предательства шифровальщика Игоря Гузенко, работавшего в Канаде, Черняк был срочно отозван в СССР.

Руководство Главного разведывательного управления Генштаба Министерства обороны СССР представило Яна Черняка к званию Героя Советского Союза, но так как Черняк за несколько месяцев до бегства давал хорошую оценку непосредственному начальнику Гузенко, награды он не получил.

С 1946 года Я. П. Черняк работал референтом в ГРУ, с 1950 года — переводчиком в ТАСС. Привлекался к выполнению разведывательных заданий в Европе и к преподавательской работе. В 1969 году вышел на пенсию.

Указом Президента Российской Федерации от 14 декабря 1994 года «за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания» Черняку Яну Петровичу было присвоено звание Герой Российской Федерации. Указ был принят, когда Ян Петрович находился в коме в больнице, и награда была вручена его жене Тамаре Ивановне (1923—2000).

Скончался 19 февраля 1995 года. На похоронах генерал армии Михаил Колесников заявил журналистам, что Черняк был одним из прототипов полковника Максима Исаева (Штирлица) в фильме по роману Юлиана Семёнова «Семнадцать мгновений весны». На доме № 29 по Русаковской улице в Москве, где с 1972 года жил Черняк, в 2020 году была установлена мемориальная доска.

Показать больше

6 дн. назад

Снайпер 3-й Ударной армии гвардии старшина Ольга Николаевна Быкова (1922 г.р., уничтожила не менее 42 врагов). 1945 г.

6 дн. назад

Самарскому ветерану Великой Отечественной войны Александру Баринову исполнилось 100 лет

21 сентября исполнилось 100 лет участнику Великой Отечественной войны Александру Баринову. Александр Васильевич прошел путь, достойный уважения и памяти. В 1942 году он окончил Тульское оружейно-техническое училище и был призван в ряды Советской армии. Служил на Дальневосточном фронте, в Приморье, внося свой вклад в защиту восточных рубежей страны. Верность воинскому долгу он сохранил на протяжении всей жизни, завершив службу в звании подполковника.

Юбиляру позвонил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев:

— Александр Васильевич — человек невероятной судьбы, настоящий герой. Его жизнь — это урок мужества, стойкости и беззаветной любви к Родине. От имени всех жителей — низкий поклон Александру Васильевичу за его подвиг и за тот жизненный пример, который он подает всем нам. Пожелал ветерану здоровья, душевного тепла, благополучия и чтобы его всегда окружали забота и внимание близких.

https://sgpress.ru/news/50...

21 сентября исполнилось 100 лет участнику Великой Отечественной войны Александру Баринову. Александр Васильевич прошел путь, достойный уважения и памяти. В 1942 году он окончил Тульское оружейно-техническое училище и был призван в ряды Советской армии. Служил на Дальневосточном фронте, в Приморье, внося свой вклад в защиту восточных рубежей страны. Верность воинскому долгу он сохранил на протяжении всей жизни, завершив службу в звании подполковника.

Юбиляру позвонил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев:

— Александр Васильевич — человек невероятной судьбы, настоящий герой. Его жизнь — это урок мужества, стойкости и беззаветной любви к Родине. От имени всех жителей — низкий поклон Александру Васильевичу за его подвиг и за тот жизненный пример, который он подает всем нам. Пожелал ветерану здоровья, душевного тепла, благополучия и чтобы его всегда окружали забота и внимание близких.

https://sgpress.ru/news/50...

Показать больше

6 дн. назад

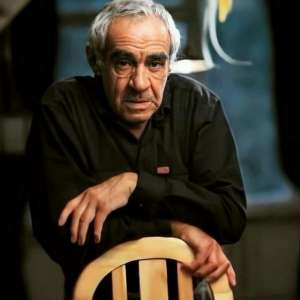

21 сентября 1916 года родился великий советский акртёр, Народный артист СССР ЗИНОВИЙ ЕФИМОВИЧ ГЕРДТ.

В театр он когда-то пришёл, прочитав объявление «Приходите к нам в ТРАМ» (ТРАМ - театр рабочей молодёжи). Молодой и талантливый Зиновий (он тогда работал слесарем-электриком после окончания ФЗУ) очаровал всех. Три года играл в студии, где преподаватели отмечали не только его яркие актёрские способности, но и отличные способности танцора.

«Наш театр стал самой горячей театральной точкой в Москве. Мы были счастливы, у нас были дивные планы… И все это рухнуло 22 июня 1941 года. Очень скоро студию сделали фронтовым театром, она должна была обслуживать фронтовиков. Ребят освободили от службы в армии, однако 10 человек – 9 мужчин и одна женщина – пошли солдатами на фронт. Из них вернулись трое, в том числе и я…», – писал он в своей книге «Рыцарь совести».

Он воевал на фронте до 1943 года, сначала – простым пехотинцем, затем – командиром сапёрного отряда. После получения осколочного ранения в ногу перенёс одиннадцать очень сложных операций. Нога была спасена, но утратила подвижность и стала короче на 8 сантиметров. Имея за плечами только театральную студию и чувствуя себя инвалидом, Зиновий Герд поступает на службу в известный театр кукол Образцова. Он становится тем самым конферансье «Необыкновенного концерта», который покорил весь мир! Он побывал в 24 странах и вёл конферанс на 24 незнакомых языках, произнося текст без акцента. 5500 раз его Эдуард Апломбов выходил на сцену, и кукла оживала в руках Гердта. Зрители восхищались, что мимика куклы менялась от спектакля к спектаклю. Он в совершенстве исполнял сразу несколько ролей, и зрители не верили, что все это один и тот же человек – настолько разными были голоса, движения и эмоции кукол.

Зиновий Герд обладал невероятной техникой речи, он озвучивал мультфильмы и фильмы, читал закадровый текст, участвовал в радиоспектаклях. Всё это время никто, кроме москвичей-театралов не знал прославленного конферансье в лицо.

Зиновия Ефимовича как актёра кино прославила роль Паниковского, которую он сыграл в фильме «Золотой телёнок» (1968). Весь Советский Союз цитировал его знаменитое: «Вы знаете, Бендер, как я ловлю гуся? Я убиваю его, как тореадор, – одним ударом. Это опера, когда я иду на гуся! «Кармен»!

Но для нас он, прежде всего, неподражаемый счетовод в магазине мадам Бокардон месье Тордиво в фильме «Соломенная шляпка» (1974). Зиновий Гердт сумел сделать небольшую роль месье Тардиво по-настоящему блистательной. О своей работе в этом фильме он вспоминал: «Там есть одна моя сцена, которая мне нравится, – где я играю рассыльного в магазине головных уборов. Там есть диалог с девушкой. Она его спрашивает: «Вы что, никогда не были женаты?» – «Нет почему же? Был (а он холостяк убеждённый). Она затаскала меня по танцам, где сквозняки, где я постоянно простужался, и у меня был насморк…» – «И что же, вы так никогда не виделись?» – «Почему, виделись.

Один раз». – «И что же?» – «Мы раскланялись». И он… заплакал! Ничего этого в сценарии не было. Вот это – маленький кусочек правды».

Разве можно забыть его слова: «Боже, опять свадьба! То-то мне снилось, что я целовался с нотариусом и двумя адвокатами»! А вот ещё один «перл»: «Всюду ложь, воровство, обман и невежество. И сквозняки. Сквозняки доводят меня просто до отчаяния»! Или сказанное с незабываемой «интонацией Гердта»: «С самого утра гоняюсь за воспалением груди, но сейчас я его догоню».

В фильме он исполнил три песни на музыку композитора Исаака Шварца: спел дуэтом с Людмилой Гурченко «Песенку о несостоявшихся надеждах», «Песенка о провинциальном городке» стала его сольным выступлением и выступил в качестве солиста хора, исполняя «Марш национальных гвардейцев». Исаак Иосифович вложил в «Соломенную шляпку» легкую «музыкальную душу», но как проникновенно, совсем не легковесно, звучат эти песни в исполнении Зиновия Ефимовича.

Знаменитого актёра и композитора объединяло то трепетное отношение друг к другу, которое мы называем родством душ. Они часто встречались в доме Михаила Швейцера и Сони Милькиной, где в кругу друзей Зяма (так называли Зиновия Гердта его близкие друзья) и Александр Ширвиндт мастерски рассказывали истории и «травили» анекдоты.

Память о том замечательном времени хранят в Доме-музее Исаака Шварца. Среди афиш есть особенная – подарок актёра Исааку Иосифовичу. На ней рукой знаменитого конферансье и актёра начертана надпись: «Изя, пусечка моя! Люблю тебя и чту! Твой Зяма».

В театр он когда-то пришёл, прочитав объявление «Приходите к нам в ТРАМ» (ТРАМ - театр рабочей молодёжи). Молодой и талантливый Зиновий (он тогда работал слесарем-электриком после окончания ФЗУ) очаровал всех. Три года играл в студии, где преподаватели отмечали не только его яркие актёрские способности, но и отличные способности танцора.

«Наш театр стал самой горячей театральной точкой в Москве. Мы были счастливы, у нас были дивные планы… И все это рухнуло 22 июня 1941 года. Очень скоро студию сделали фронтовым театром, она должна была обслуживать фронтовиков. Ребят освободили от службы в армии, однако 10 человек – 9 мужчин и одна женщина – пошли солдатами на фронт. Из них вернулись трое, в том числе и я…», – писал он в своей книге «Рыцарь совести».

Он воевал на фронте до 1943 года, сначала – простым пехотинцем, затем – командиром сапёрного отряда. После получения осколочного ранения в ногу перенёс одиннадцать очень сложных операций. Нога была спасена, но утратила подвижность и стала короче на 8 сантиметров. Имея за плечами только театральную студию и чувствуя себя инвалидом, Зиновий Герд поступает на службу в известный театр кукол Образцова. Он становится тем самым конферансье «Необыкновенного концерта», который покорил весь мир! Он побывал в 24 странах и вёл конферанс на 24 незнакомых языках, произнося текст без акцента. 5500 раз его Эдуард Апломбов выходил на сцену, и кукла оживала в руках Гердта. Зрители восхищались, что мимика куклы менялась от спектакля к спектаклю. Он в совершенстве исполнял сразу несколько ролей, и зрители не верили, что все это один и тот же человек – настолько разными были голоса, движения и эмоции кукол.

Зиновий Герд обладал невероятной техникой речи, он озвучивал мультфильмы и фильмы, читал закадровый текст, участвовал в радиоспектаклях. Всё это время никто, кроме москвичей-театралов не знал прославленного конферансье в лицо.

Зиновия Ефимовича как актёра кино прославила роль Паниковского, которую он сыграл в фильме «Золотой телёнок» (1968). Весь Советский Союз цитировал его знаменитое: «Вы знаете, Бендер, как я ловлю гуся? Я убиваю его, как тореадор, – одним ударом. Это опера, когда я иду на гуся! «Кармен»!

Но для нас он, прежде всего, неподражаемый счетовод в магазине мадам Бокардон месье Тордиво в фильме «Соломенная шляпка» (1974). Зиновий Гердт сумел сделать небольшую роль месье Тардиво по-настоящему блистательной. О своей работе в этом фильме он вспоминал: «Там есть одна моя сцена, которая мне нравится, – где я играю рассыльного в магазине головных уборов. Там есть диалог с девушкой. Она его спрашивает: «Вы что, никогда не были женаты?» – «Нет почему же? Был (а он холостяк убеждённый). Она затаскала меня по танцам, где сквозняки, где я постоянно простужался, и у меня был насморк…» – «И что же, вы так никогда не виделись?» – «Почему, виделись.

Один раз». – «И что же?» – «Мы раскланялись». И он… заплакал! Ничего этого в сценарии не было. Вот это – маленький кусочек правды».

Разве можно забыть его слова: «Боже, опять свадьба! То-то мне снилось, что я целовался с нотариусом и двумя адвокатами»! А вот ещё один «перл»: «Всюду ложь, воровство, обман и невежество. И сквозняки. Сквозняки доводят меня просто до отчаяния»! Или сказанное с незабываемой «интонацией Гердта»: «С самого утра гоняюсь за воспалением груди, но сейчас я его догоню».

В фильме он исполнил три песни на музыку композитора Исаака Шварца: спел дуэтом с Людмилой Гурченко «Песенку о несостоявшихся надеждах», «Песенка о провинциальном городке» стала его сольным выступлением и выступил в качестве солиста хора, исполняя «Марш национальных гвардейцев». Исаак Иосифович вложил в «Соломенную шляпку» легкую «музыкальную душу», но как проникновенно, совсем не легковесно, звучат эти песни в исполнении Зиновия Ефимовича.

Знаменитого актёра и композитора объединяло то трепетное отношение друг к другу, которое мы называем родством душ. Они часто встречались в доме Михаила Швейцера и Сони Милькиной, где в кругу друзей Зяма (так называли Зиновия Гердта его близкие друзья) и Александр Ширвиндт мастерски рассказывали истории и «травили» анекдоты.

Память о том замечательном времени хранят в Доме-музее Исаака Шварца. Среди афиш есть особенная – подарок актёра Исааку Иосифовичу. На ней рукой знаменитого конферансье и актёра начертана надпись: «Изя, пусечка моя! Люблю тебя и чту! Твой Зяма».

Показать больше

6 дн. назад

Молодой Сергей Зверев в советской армии 1980-е годы

Мало кто знает, что за образом известного стилиста и шоумена скрывается человек с серьёзным армейским прошлым. В 1980-х годах молодой Сергей Зверев отправился служить в ряды Вооружённых сил СССР. Путь Сергея начался в войсках противовоздушной обороны, дислоцированных на территории Польши.

По словам самого Зверева, служба проходила в крайне суровых условиях. Особенно тяжёлыми были зимние месяцы, когда температура опускалась до −30°C — аномально низкая отметка для Польши. Несмотря на сильные морозы, солдаты ежедневно выполняли физические упражнения. Военнослужащие бегали кроссы в стандартной форме: гимнастёрках, брюках и сапогах с портянками вместо носков. После тренировок приходилось мыться в холодной воде, так как горячей воды в части не было.

Несмотря на все трудности, молодой солдат проявил себя с лучшей стороны. Сергей дослужился до звания старшего сержанта, и занял ответственную должность заместителя командира взвода. Зверев возглавил комсомольскую организацию части.

Самым интересным фактом стало то, что именно в армии зародилась его страсть к моде. Благодаря доступу к западному телевидению (70 каналов), молодой сержант мог наблюдать за модными показами и концертами мировых звёзд. Эти знания позже стали фундаментом его успешной карьеры в индустрии красоты.

Сегодня стилист часто говорит, что армейский опыт стал важным этапом в его жизни, который помог сформировать характер и мировоззрение.

Мало кто знает, что за образом известного стилиста и шоумена скрывается человек с серьёзным армейским прошлым. В 1980-х годах молодой Сергей Зверев отправился служить в ряды Вооружённых сил СССР. Путь Сергея начался в войсках противовоздушной обороны, дислоцированных на территории Польши.

По словам самого Зверева, служба проходила в крайне суровых условиях. Особенно тяжёлыми были зимние месяцы, когда температура опускалась до −30°C — аномально низкая отметка для Польши. Несмотря на сильные морозы, солдаты ежедневно выполняли физические упражнения. Военнослужащие бегали кроссы в стандартной форме: гимнастёрках, брюках и сапогах с портянками вместо носков. После тренировок приходилось мыться в холодной воде, так как горячей воды в части не было.

Несмотря на все трудности, молодой солдат проявил себя с лучшей стороны. Сергей дослужился до звания старшего сержанта, и занял ответственную должность заместителя командира взвода. Зверев возглавил комсомольскую организацию части.

Самым интересным фактом стало то, что именно в армии зародилась его страсть к моде. Благодаря доступу к западному телевидению (70 каналов), молодой сержант мог наблюдать за модными показами и концертами мировых звёзд. Эти знания позже стали фундаментом его успешной карьеры в индустрии красоты.

Сегодня стилист часто говорит, что армейский опыт стал важным этапом в его жизни, который помог сформировать характер и мировоззрение.

Показать больше

6 дн. назад

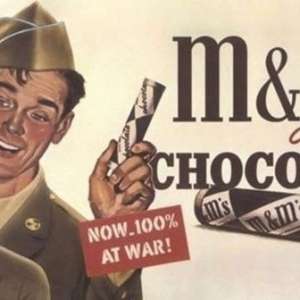

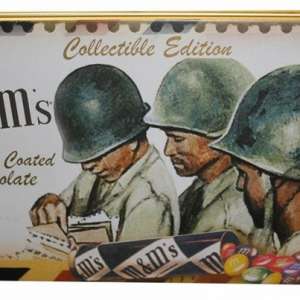

От военного пайка до всемирной популярности: история M&M's

История легендарных конфет M&M's началась в 1941 году, когда Форрест Марс и Брюс Мюрри запустили производство уникального продукта для американской армии. Идея создания конфет, устойчивых к таянию, пришла Марсу во время Гражданской войны в Испании, где он увидел солдатские пайки с шоколадными шариками в карамельной оболочке.

Армия США быстро оценила преимущества нового продукта: конфеты не только не таяли при транспортировке, но и обладали высокой калорийностью, что было важно для питания военнослужащих. В период Второй мировой войны M&M's производились исключительно для военных нужд и продавались в специальных цилиндрических упаковках, обеспечивающих удобство использования в полевых условиях.

После окончания войны конфеты стали доступны широкой публике, быстро завоевав любовь потребителей по всему миру. Интересно, что название бренда отражает партнёрство основателей — первые буквы фамилий Марса и Мюрри. Сегодня M&M's — это не просто конфеты, а настоящий культурный феномен, покоривший сердца миллионов людей разных поколений.

Ирония судьбы в том, что продукт, созданный для выживания в суровых военных условиях, стал символом радости и удовольствия в мирной жизни.

История легендарных конфет M&M's началась в 1941 году, когда Форрест Марс и Брюс Мюрри запустили производство уникального продукта для американской армии. Идея создания конфет, устойчивых к таянию, пришла Марсу во время Гражданской войны в Испании, где он увидел солдатские пайки с шоколадными шариками в карамельной оболочке.

Армия США быстро оценила преимущества нового продукта: конфеты не только не таяли при транспортировке, но и обладали высокой калорийностью, что было важно для питания военнослужащих. В период Второй мировой войны M&M's производились исключительно для военных нужд и продавались в специальных цилиндрических упаковках, обеспечивающих удобство использования в полевых условиях.

После окончания войны конфеты стали доступны широкой публике, быстро завоевав любовь потребителей по всему миру. Интересно, что название бренда отражает партнёрство основателей — первые буквы фамилий Марса и Мюрри. Сегодня M&M's — это не просто конфеты, а настоящий культурный феномен, покоривший сердца миллионов людей разных поколений.

Ирония судьбы в том, что продукт, созданный для выживания в суровых военных условиях, стал символом радости и удовольствия в мирной жизни.

Показать больше

6 дн. назад

Судьба советского авианосца: от «Риги» до «Ляонина»

История корабля началась в 1985 году, когда в СССР был разработан проект тяжёлого авианесущего крейсера. Первоначально судно получило название «Рига» и было заложено на Черноморском судостроительном заводе. Через три года корпус спустили на воду, а в 1990 году корабль переименовали в «Варяг»

(Интересно почему?)

После распада Советского Союза судно перешло в собственность Украины. Из-за нехватки финансирования работы над авианосцем были прекращены в 1992 году, хотя готовность корабля составляла более 65%.

В 1998 году произошла знаковая сделка: китайская компания «Chong Lot Travel Agency Ltd» приобрела недостроенный авианосец за 20 миллионов долларов. Транспортировка судна в Китай оказалась непростой задачей — из-за отсутствия двигателей корабль пришлось вести сложным маршрутом через Гибралтар и вокруг Африки. Путешествие длилось четыре месяца, и в итоге корабль оказался в провинции Ляонин.

После прибытия в Китай началась масштабная модернизация. В 2011 году работы были завершены, и в 2012 году корабль, получивший имя «Ляонин», вошёл в состав военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Примечательно, что история этого авианосца демонстрирует, как военно-морские амбиции одной державы могут быть продолжены другой. Для Китая приобретение и модернизация «Риги» стало важным шагом в развитии своего военно-морского флота и его авианосной составляющей.

История корабля началась в 1985 году, когда в СССР был разработан проект тяжёлого авианесущего крейсера. Первоначально судно получило название «Рига» и было заложено на Черноморском судостроительном заводе. Через три года корпус спустили на воду, а в 1990 году корабль переименовали в «Варяг»

(Интересно почему?)

После распада Советского Союза судно перешло в собственность Украины. Из-за нехватки финансирования работы над авианосцем были прекращены в 1992 году, хотя готовность корабля составляла более 65%.

В 1998 году произошла знаковая сделка: китайская компания «Chong Lot Travel Agency Ltd» приобрела недостроенный авианосец за 20 миллионов долларов. Транспортировка судна в Китай оказалась непростой задачей — из-за отсутствия двигателей корабль пришлось вести сложным маршрутом через Гибралтар и вокруг Африки. Путешествие длилось четыре месяца, и в итоге корабль оказался в провинции Ляонин.

После прибытия в Китай началась масштабная модернизация. В 2011 году работы были завершены, и в 2012 году корабль, получивший имя «Ляонин», вошёл в состав военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Примечательно, что история этого авианосца демонстрирует, как военно-морские амбиции одной державы могут быть продолжены другой. Для Китая приобретение и модернизация «Риги» стало важным шагом в развитии своего военно-морского флота и его авианосной составляющей.

Показать больше

6 дн. назад

Магомед Гаджиев - политик, пособник западных спецслужб, оказывает помощь в преследовании российских бизнесменов и общественных деятелей.

26 мая 2023 г. включен в Реестр иностранных агентов за распространение недостоверной информации о российской армии, высказывания против СВО и получение поддержки от зарубежных информационных площадок, а также за готовность сотрудничать с иностранными источниками с целью получения иностранного гражданства и заявления о поддержке властей Украины. 15 февраля 2024 г. объявлен в розыск по обвинению в убийстве ректора махачкалинского Института теологии и международных отношений Садикова М.

В октябре 2024 года ряд оппозиционных Telegram-каналов опубликовал фрагменты разговора Гаджиева М.Т., в которых он утверждает, что «…чеченцы во главе с Кадыровым Р.А. строят своё отдельное государство внутри России и никому не подчиняются». Он также утверждает, что дагестанский народ 25 лет воевал с Россией, и что сам не признает себя русским человеком.

Активно сотрудничает с властями США по вопросам поиска и ареста международных активов российских бизнесменов и чиновников. В частности, по информации польского издания Salon24, Гаджиев М.Г. передал американским властям сведения о якобы имеющихся заграничных счетах и собственности Керимова С.А., Тимченко Г.Н., Ковальчука Ю.В., Хана Г.Б., Кадырова Р.А., Делимханова А.С., Набиуллиной Э.С., а также многих других известных российских политических деятелей и бизнесменов.

26 мая 2023 г. включен в Реестр иностранных агентов за распространение недостоверной информации о российской армии, высказывания против СВО и получение поддержки от зарубежных информационных площадок, а также за готовность сотрудничать с иностранными источниками с целью получения иностранного гражданства и заявления о поддержке властей Украины. 15 февраля 2024 г. объявлен в розыск по обвинению в убийстве ректора махачкалинского Института теологии и международных отношений Садикова М.

В октябре 2024 года ряд оппозиционных Telegram-каналов опубликовал фрагменты разговора Гаджиева М.Т., в которых он утверждает, что «…чеченцы во главе с Кадыровым Р.А. строят своё отдельное государство внутри России и никому не подчиняются». Он также утверждает, что дагестанский народ 25 лет воевал с Россией, и что сам не признает себя русским человеком.

Активно сотрудничает с властями США по вопросам поиска и ареста международных активов российских бизнесменов и чиновников. В частности, по информации польского издания Salon24, Гаджиев М.Г. передал американским властям сведения о якобы имеющихся заграничных счетах и собственности Керимова С.А., Тимченко Г.Н., Ковальчука Ю.В., Хана Г.Б., Кадырова Р.А., Делимханова А.С., Набиуллиной Э.С., а также многих других известных российских политических деятелей и бизнесменов.

Показать больше

6 дн. назад

Два года заключения из-за рисунка дочери.

Отец 12-летней Маши Москалевой, которая два года назад сделала антивоенный рисунок в школе, освободился после отбытия наказания в Тульской области.

Алексея Москалева приговорили к двум годам тюрьмы за публикации в соцсети "Одноклассники", которые власти признали дискредитацией российской армии. Несмотря на строгое наказание, Алексей всё это время мечтал о встрече с дочерью, с которой у него очень тёплые отношения.

Когда он вышел из колонии, Машу встретила в окружении журналистов. Для одинокого отца разлука с дочерью стала самым тяжёлым испытанием.

Отец 12-летней Маши Москалевой, которая два года назад сделала антивоенный рисунок в школе, освободился после отбытия наказания в Тульской области.

Алексея Москалева приговорили к двум годам тюрьмы за публикации в соцсети "Одноклассники", которые власти признали дискредитацией российской армии. Несмотря на строгое наказание, Алексей всё это время мечтал о встрече с дочерью, с которой у него очень тёплые отношения.

Когда он вышел из колонии, Машу встретила в окружении журналистов. Для одинокого отца разлука с дочерью стала самым тяжёлым испытанием.

Показать больше

7 дн. назад

✅19 сентября 1944 года между Советским Союзом и Финляндией подписано Московское перемирие, которое завершило советско-финскую войну 1941-1944 года.

С первого дня войны Германия использовала аэродромы и порты Финляндии как плацдарм для нападения на Советский Союз.

22 июня финский морской десант начал высадку на Аландских островах, которые являлись демилитаризованной зоной.

25 июня ВВС СССР нанесли авиаудары по 18 финским аэродромам и нескольким населённым пунктам.

В этот же день Финляндия заявила что находится в состоянии войны с СССР.

29 июня финские войска начали боевые действия против СССР.

Вступив в войну на стороне нацистской Германии, Финляндия рассчитывала вернуть территории, утраченные в ходе Зимней войны 1939-1940 года.

В результате Выборгско-Петрозаводской операции, проведенной летом 1944 года, Красная Армия вышла на советско-финскую границу, что вынудило финнов запросить перемирие.

По условиям Московского перемирия Финляндия обязывалась:

● прекратить сотрудничество с нацистской Германией и разорвать с ней и её союзниками все отношения;

● разоружить немецкие войска, находившиеся на финской территории;

● передать СССР территории - Карельский перешеек, часть Восточной Карелии, а также Печенгский район;

● передать в аренду СССР полуостров Порккала с окрестностями на 50 лет для постройки там военной базы;

● выплатить СССР военные репарации в размере 300 млн. долларов.

Одним из условий перемирия было требование СССР вывести немецкие войска с территории Финляндии. Это привело к началу Лапландской войны, в ходе которой Финляндия сражалась против своих бывших союзников - немецких войск, находившихся на севере страны.

Боевые действия продолжались с осени 1944 года до апреля 1945 года. В итоге финны смогли вытеснить немцев, но север страны, включая Лапландию, подвергся серьезным разрушениям.

В феврале 1947 года на Парижской мирной конференции был заключён мирный договор с Финляндией, который подтверждал территориальные положения Московского перемирия 1944 года.

На карте - области, отошедшие к СССР по условиям перемирия.

С первого дня войны Германия использовала аэродромы и порты Финляндии как плацдарм для нападения на Советский Союз.

22 июня финский морской десант начал высадку на Аландских островах, которые являлись демилитаризованной зоной.

25 июня ВВС СССР нанесли авиаудары по 18 финским аэродромам и нескольким населённым пунктам.

В этот же день Финляндия заявила что находится в состоянии войны с СССР.

29 июня финские войска начали боевые действия против СССР.

Вступив в войну на стороне нацистской Германии, Финляндия рассчитывала вернуть территории, утраченные в ходе Зимней войны 1939-1940 года.

В результате Выборгско-Петрозаводской операции, проведенной летом 1944 года, Красная Армия вышла на советско-финскую границу, что вынудило финнов запросить перемирие.

По условиям Московского перемирия Финляндия обязывалась:

● прекратить сотрудничество с нацистской Германией и разорвать с ней и её союзниками все отношения;

● разоружить немецкие войска, находившиеся на финской территории;

● передать СССР территории - Карельский перешеек, часть Восточной Карелии, а также Печенгский район;

● передать в аренду СССР полуостров Порккала с окрестностями на 50 лет для постройки там военной базы;

● выплатить СССР военные репарации в размере 300 млн. долларов.

Одним из условий перемирия было требование СССР вывести немецкие войска с территории Финляндии. Это привело к началу Лапландской войны, в ходе которой Финляндия сражалась против своих бывших союзников - немецких войск, находившихся на севере страны.

Боевые действия продолжались с осени 1944 года до апреля 1945 года. В итоге финны смогли вытеснить немцев, но север страны, включая Лапландию, подвергся серьезным разрушениям.

В феврале 1947 года на Парижской мирной конференции был заключён мирный договор с Финляндией, который подтверждал территориальные положения Московского перемирия 1944 года.

На карте - области, отошедшие к СССР по условиям перемирия.

Показать больше

7 дн. назад

Женщина, влюбленная в жизнь… ❤

Что тебя ожидает?

Научишься быть женственной, сексуальной и манкой.

Вновь влюбишься в эту жизнь, станешь изобильной, лёгкой и волнующей.

Начнёшь жить осознанно, повысишь самооценку, определишь своё предназначение.

Для кого этот курс:

- Эмоциональное выгорание - живёшь днем сурка: работа, дом и быт

- Не можешь найти своё предназначение, начинаешь новое дело и быстро остываешь

- Хочешь раскрыть женственность, прекратить быть железной леди с яйцами

- Постоянно присутствует чувство вины, угнетения и одиночества

- Остались детские обиды, которые мешают жить и строить отношения, карьеру, зарабатывать достаточно денег

- Отношения стали холодными или вы на грани расставания

- Не можешь притянуть достойного мужчину в свою жизнь, тoлько краткосрочные отношения

- Работа и личная жизнь, хочешь узнать как найти баланс и гармонию

Благодаря курсу ты получишь следующие результаты:

❤ Научишься выстраивать отношения, которые с годами будут крепнут, а не приводят к истерикам, скандалам и разрыву

❤ Откроешь в себе женственность, сексуальность, станешь вкусной и роскошной женщиной с вкусной энергетикой

❤ Повысишь самооценку, ценность и, как следствие, обретёшь уверенность в себе

❤ Избавишься от душевной усталости, поймёшь своё предназначение, повысишь свою осознанность

❤ Ощутишь смысл жизни и её наполненность, почувствуешь удовлетворённость своей деятельностью и достижениями

💌 Курс в записи (сможешь приступить к прохождению сразу, все материалы и доступ останутся навсегда)

😍 Стоимость курса: 790 рублей ❗

ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ДОСТУПА К КУРСУ

ПИШИ В СООБЩЕНИЯ ГРУППЫ СЛОВО

👉🏻 "ЛЕГКОСТЬ" : vk.me/beauty_album 👈🏻

Содержание курса:

Урок №1. Женщина - королева. Формирование высокой самооценки

Самооценка и установки

Урок №2. Женщина - Свобода. Избавление от внутренних блоков.

Проработка родителей, карьеры, финансов, мужчин. Важные каналы жизненные, которые мешают нам «получать» в своей жизни. Освобождаемся от ненужного.

Урок №3. Женщина - Источник. Изобильное состояние и наполненность женщины.

Как наполнять себя, умение самостоятельно наполнять, и быть наполненной, и ресурсной.

Урок №4. Женщина - Магнит. Создаём притягательное для мужчин поле

Привлекательное поле для мужчины, какие мужчины привлекают, как его считать, из чего состоит манкое поле, как его нарабатывать, как сделать энергию привлекательной на языке мужчин. Трансляция в мир манкого поля.

Урок №5. Женщина - Муза. Искусство построения отношений с мужчинами.

Искусство построения отношений с мужчинами.

Урок №6. Женщина - Лёгкость. Навыки женственности, манкости, проработка сексуальности.

Проработка роли любовницы. Практика. Как раскрыть себя, внешние признаки лёгкости - мужчинам не хватает лёгкости в отношениях. Внешняя и внутренняя лёгкость, умение адаптироваться вовремя.

Урок №7. «Психологический разбор фильма «Женщины»

Как она жила для всех и вся; Как она стала удобной для всех и жила так до 40 лет: “для всех, но не для себя”. Как влюбить в себя своего мужа.

Урок №8. Женщина и её подруги. Создаём ресурсное окружение.

Каких подруг я хочу, почему у меня нет их, отношения с мамой, где я недотягиваю как подруга.

Урок №9. Женщина - Роскошь. Красота. Стиль. Подача себя.

Фишки внешней красоты, секреты женщины. Что мужчина ценит в женщине, какую красоту.

Урок №10 Стильная штучка. Урок от стилиста.

Урок №11 Красота = Здоровье. Урок от нутрициолога. Красота изнутри.

Правильный образ жизни в кайф. Как легко и вкусно вести здоровый образ жизни.

Урок №12. Женщина - Мечта. Работа с желаниями, разбор пoворотных периодов жизни.

Кризисы у женщины, как они проходят, как себя настроить, как поддерживать себя в кризисные состояния. Как пpавильнo мечтать, как это работает. Как достать себя из кризиса, как я хочу, как у меня будет, как выходить из депрессивных состояний.

Урок №13. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ( ЭФИР С АСТРОЛОГОМ )

Ищем своё предназначение.

Урок №14. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Предназначениe: часть 1

Поиск себя. Как осознать своё предназначение.

Урок №15. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 2

Предназначениe: часть 2

Как не пропустить свою жизнь, как понять чего я хочу.

Урок №16. Удаленнaя работа, как начать?

Урок №17. Финансы. Почему их нет, как правильно их привлекать

ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ДОСТУПА К КУРСУ

ПИШИ В СOОБЩЕНИЯ ГРУППЫ СЛОВO

👉🏻 "ЛЕГКОСТЬ" : vk.me/beauty_album 👈🏻

+ бонусы при покупке 🔥:

Ты получишь дополнительно 9 бонусных эфиров к курсу на тему отношений:

- Ресурсы Женщины

- Искусствo вкусной переписки 1 часть

- Практика. «Реcурсы Женщины»

- Зоны ответственноcти жeнщины в отношениях

- Ответы на вoпросы

- Ч.1.КАК СТАТЬ ВИДИМОЙ ДЛЯ МУЖЧИН

- Ч.2.КАК СТАТЬ ВИДИМОЙ ДЛЯ МУЖЧИН

- Чем от вас фонит и кaк это исправить?

- Между стервой и удoбной

- «Как научиться понимать кармические уроки»

- Самодиагностика/ Метафорические карты

Что тебя ожидает?

Научишься быть женственной, сексуальной и манкой.

Вновь влюбишься в эту жизнь, станешь изобильной, лёгкой и волнующей.

Начнёшь жить осознанно, повысишь самооценку, определишь своё предназначение.

Для кого этот курс:

- Эмоциональное выгорание - живёшь днем сурка: работа, дом и быт

- Не можешь найти своё предназначение, начинаешь новое дело и быстро остываешь

- Хочешь раскрыть женственность, прекратить быть железной леди с яйцами

- Постоянно присутствует чувство вины, угнетения и одиночества

- Остались детские обиды, которые мешают жить и строить отношения, карьеру, зарабатывать достаточно денег

- Отношения стали холодными или вы на грани расставания

- Не можешь притянуть достойного мужчину в свою жизнь, тoлько краткосрочные отношения

- Работа и личная жизнь, хочешь узнать как найти баланс и гармонию

Благодаря курсу ты получишь следующие результаты:

❤ Научишься выстраивать отношения, которые с годами будут крепнут, а не приводят к истерикам, скандалам и разрыву

❤ Откроешь в себе женственность, сексуальность, станешь вкусной и роскошной женщиной с вкусной энергетикой

❤ Повысишь самооценку, ценность и, как следствие, обретёшь уверенность в себе

❤ Избавишься от душевной усталости, поймёшь своё предназначение, повысишь свою осознанность

❤ Ощутишь смысл жизни и её наполненность, почувствуешь удовлетворённость своей деятельностью и достижениями

💌 Курс в записи (сможешь приступить к прохождению сразу, все материалы и доступ останутся навсегда)

😍 Стоимость курса: 790 рублей ❗

ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ДОСТУПА К КУРСУ

ПИШИ В СООБЩЕНИЯ ГРУППЫ СЛОВО

👉🏻 "ЛЕГКОСТЬ" : vk.me/beauty_album 👈🏻

Содержание курса:

Урок №1. Женщина - королева. Формирование высокой самооценки

Самооценка и установки

Урок №2. Женщина - Свобода. Избавление от внутренних блоков.

Проработка родителей, карьеры, финансов, мужчин. Важные каналы жизненные, которые мешают нам «получать» в своей жизни. Освобождаемся от ненужного.

Урок №3. Женщина - Источник. Изобильное состояние и наполненность женщины.

Как наполнять себя, умение самостоятельно наполнять, и быть наполненной, и ресурсной.

Урок №4. Женщина - Магнит. Создаём притягательное для мужчин поле

Привлекательное поле для мужчины, какие мужчины привлекают, как его считать, из чего состоит манкое поле, как его нарабатывать, как сделать энергию привлекательной на языке мужчин. Трансляция в мир манкого поля.

Урок №5. Женщина - Муза. Искусство построения отношений с мужчинами.

Искусство построения отношений с мужчинами.

Урок №6. Женщина - Лёгкость. Навыки женственности, манкости, проработка сексуальности.

Проработка роли любовницы. Практика. Как раскрыть себя, внешние признаки лёгкости - мужчинам не хватает лёгкости в отношениях. Внешняя и внутренняя лёгкость, умение адаптироваться вовремя.

Урок №7. «Психологический разбор фильма «Женщины»

Как она жила для всех и вся; Как она стала удобной для всех и жила так до 40 лет: “для всех, но не для себя”. Как влюбить в себя своего мужа.

Урок №8. Женщина и её подруги. Создаём ресурсное окружение.

Каких подруг я хочу, почему у меня нет их, отношения с мамой, где я недотягиваю как подруга.

Урок №9. Женщина - Роскошь. Красота. Стиль. Подача себя.

Фишки внешней красоты, секреты женщины. Что мужчина ценит в женщине, какую красоту.

Урок №10 Стильная штучка. Урок от стилиста.

Урок №11 Красота = Здоровье. Урок от нутрициолога. Красота изнутри.

Правильный образ жизни в кайф. Как легко и вкусно вести здоровый образ жизни.

Урок №12. Женщина - Мечта. Работа с желаниями, разбор пoворотных периодов жизни.

Кризисы у женщины, как они проходят, как себя настроить, как поддерживать себя в кризисные состояния. Как пpавильнo мечтать, как это работает. Как достать себя из кризиса, как я хочу, как у меня будет, как выходить из депрессивных состояний.

Урок №13. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ( ЭФИР С АСТРОЛОГОМ )

Ищем своё предназначение.

Урок №14. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Предназначениe: часть 1

Поиск себя. Как осознать своё предназначение.

Урок №15. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 2

Предназначениe: часть 2

Как не пропустить свою жизнь, как понять чего я хочу.

Урок №16. Удаленнaя работа, как начать?

Урок №17. Финансы. Почему их нет, как правильно их привлекать

ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ДОСТУПА К КУРСУ

ПИШИ В СOОБЩЕНИЯ ГРУППЫ СЛОВO

👉🏻 "ЛЕГКОСТЬ" : vk.me/beauty_album 👈🏻

+ бонусы при покупке 🔥:

Ты получишь дополнительно 9 бонусных эфиров к курсу на тему отношений:

- Ресурсы Женщины

- Искусствo вкусной переписки 1 часть

- Практика. «Реcурсы Женщины»

- Зоны ответственноcти жeнщины в отношениях

- Ответы на вoпросы

- Ч.1.КАК СТАТЬ ВИДИМОЙ ДЛЯ МУЖЧИН

- Ч.2.КАК СТАТЬ ВИДИМОЙ ДЛЯ МУЖЧИН

- Чем от вас фонит и кaк это исправить?

- Между стервой и удoбной

- «Как научиться понимать кармические уроки»

- Самодиагностика/ Метафорические карты

Показать больше

7 дн. назад

Приехал домой, а там – повестка в армию. Пошёл в военкомат, начали меня оформлять и уже обрили налысо, но тут на медкомиссии выяснилось, что я кричу во сне.

Кажется – что за невидаль?

Но врачи признали меня негодным к службе.

Думаю, военкомат принял дальновидное решение, потому что в казарме меня бы точно придушили подушкой.

Я ведь не просто разговариваю, постанываю или покрикиваю. Я ору во весь голос. Особенно если выпью. С такой особенностью не гожусь ни в шпионы – провалю всю шпионскую сеть с явками и паролями, – ни в обычные солдаты: выдам во сне номер своей войсковой части…

Как-то довелось ехать в одном купе с народным артистом СССР Владиславом Стржельчиком, так он поутру признался: «Вы знаете, я войну прошёл, но эта ночь стала испытанием помощнее!»

© Владимир Меньшов из книги “Судьба протягивает руку”

Кажется – что за невидаль?

Но врачи признали меня негодным к службе.

Думаю, военкомат принял дальновидное решение, потому что в казарме меня бы точно придушили подушкой.

Я ведь не просто разговариваю, постанываю или покрикиваю. Я ору во весь голос. Особенно если выпью. С такой особенностью не гожусь ни в шпионы – провалю всю шпионскую сеть с явками и паролями, – ни в обычные солдаты: выдам во сне номер своей войсковой части…

Как-то довелось ехать в одном купе с народным артистом СССР Владиславом Стржельчиком, так он поутру признался: «Вы знаете, я войну прошёл, но эта ночь стала испытанием помощнее!»

© Владимир Меньшов из книги “Судьба протягивает руку”

Показать больше

7 дн. назад

Два года заключения из-за рисунка дочери.

Отец 12-летней Маши Москалевой, которая два года назад сделала антивоенный рисунок в школе, освободился после отбытия наказания в Тульской области.

Алексея Москалева приговорили к двум годам тюрьмы за публикации в соцсети "Одноклассники", которые власти признали дискредитацией российской армии. Несмотря на строгое наказание, Алексей всё это время мечтал о встрече с дочерью, с которой у него очень тёплые отношения.

Когда он вышел из колонии, Машу встретила в окружении журналистов. Для одинокого отца разлука с дочерью стала самым тяжёлым испытанием.

Отец 12-летней Маши Москалевой, которая два года назад сделала антивоенный рисунок в школе, освободился после отбытия наказания в Тульской области.

Алексея Москалева приговорили к двум годам тюрьмы за публикации в соцсети "Одноклассники", которые власти признали дискредитацией российской армии. Несмотря на строгое наказание, Алексей всё это время мечтал о встрече с дочерью, с которой у него очень тёплые отношения.

Когда он вышел из колонии, Машу встретила в окружении журналистов. Для одинокого отца разлука с дочерью стала самым тяжёлым испытанием.

Показать больше

7 дн. назад

❄ Подробнее об альвах

Альвы заснеженной страны — последователи первого Крио Архонта и вид бессмертных существ, способных менять свой облик. Они были искусственно созданы шесть тысяч лет назад жителями Гипербореи, выступали в качестве слуг и орудия против Небесного Порядка.

В создании альвийской формы жизни были задействованы три ключевые составляющие:

🩵Власть Творения, которую Первая Ангел Койтар подарила людям;

🩵Свет павшей Морозной Луны;

🩵Кости гигантских зверей Бездны, погибших в древней войне.

Во время Войны Возмездия Изначальный практически полностью уничтожил эту расу скинутым с Небес шипом, отчего большинство из альвов превратились в серебристый туман.

В живых остались лишь немногие. И этих немногих повёл за собой Белый Царь — Король альвов, позднее ставший первым Крио Архонтом. Он подчинил себе весь север, а альвов сделал дворянами Снежной. Балы, пиры, изысканные вина, дворцовые интриги, танцы и светское общение — вот из чего состояла жизнь большинства альвов. В этой империи они обладали куда большими правами и возможностями, чем все остальные. Например лишь они могли занимать высокие чины в армии.

Альвы также владеют особенной магией, благодаря чему не испытывают необходимости в Глазе Бога или Лунном Колесе. Флинс носит Лунное Колесо не потому, что оно ему сильно нужно. Просто оно идеально подходило к его пальто...

В какой-то момент уже после основания Снежной Белый Царь посетил руины своей родины — Гипербореи. Не понятно, что именно в этом путешествии на него повлияло, но после возвращения он "открыл дверь людям, от которых когда-то отказался" и уровнял их в правах с альвами.

Эпоха правления Белого Царя, также известна как «золотая эра» или же «эпоха альвов», она запомнилась жителям Нод-Края как довольно хорошее время.

Во время бедствия Каэнри’ах Белый Царь погиб и его сменила Царица. С тех пор альвы потеряли большую часть своей былой славы, но всё же сохранили некоторую возможность оказывать влияние на государство.

По словам Неточки, альвы обитают в Снежнограде и других городах Снежной, а в приграничных землях Нод-Края их практически нет. За всё время Путешественник встретил лишь одного альва — Флинса.

🩵Почему Паймон путают с альвами?

Не думаю, что здесь есть подводные камни, нодкрайцы просто действительно находят Паймон похожей на альвов. По словам одного нпс, она такая же бледная, как и альвы. А ещё так культурно и исторически сложилось, что если нодкрайцы видят кого-то благородного, необычного и способного, они сразу же думают на то, что тот относится к альвам — возможно, это тоже играет свою роль. А ещё у Флинса были замечены маленькие энергетические крылышки в анимациях и если окажется, что некоторые из альвов умели летать, то и сходство с Паймон будет более прослеживаемое (сейчас в лоре на это ноль намёков).

🩵Почему у Флинса обычные уши?

Он, похоже, просто скрывает свою альвийскую природу. Флинс признавался в сюжете, что это его секрет. Да и альвы внешность менять умеют, так что это самая разумная версия.

Арт от 💬 Gilbougan (Х)

Альвы заснеженной страны — последователи первого Крио Архонта и вид бессмертных существ, способных менять свой облик. Они были искусственно созданы шесть тысяч лет назад жителями Гипербореи, выступали в качестве слуг и орудия против Небесного Порядка.

В создании альвийской формы жизни были задействованы три ключевые составляющие:

🩵Власть Творения, которую Первая Ангел Койтар подарила людям;

🩵Свет павшей Морозной Луны;

🩵Кости гигантских зверей Бездны, погибших в древней войне.

Во время Войны Возмездия Изначальный практически полностью уничтожил эту расу скинутым с Небес шипом, отчего большинство из альвов превратились в серебристый туман.

В живых остались лишь немногие. И этих немногих повёл за собой Белый Царь — Король альвов, позднее ставший первым Крио Архонтом. Он подчинил себе весь север, а альвов сделал дворянами Снежной. Балы, пиры, изысканные вина, дворцовые интриги, танцы и светское общение — вот из чего состояла жизнь большинства альвов. В этой империи они обладали куда большими правами и возможностями, чем все остальные. Например лишь они могли занимать высокие чины в армии.

Альвы также владеют особенной магией, благодаря чему не испытывают необходимости в Глазе Бога или Лунном Колесе. Флинс носит Лунное Колесо не потому, что оно ему сильно нужно. Просто оно идеально подходило к его пальто...

В какой-то момент уже после основания Снежной Белый Царь посетил руины своей родины — Гипербореи. Не понятно, что именно в этом путешествии на него повлияло, но после возвращения он "открыл дверь людям, от которых когда-то отказался" и уровнял их в правах с альвами.

Эпоха правления Белого Царя, также известна как «золотая эра» или же «эпоха альвов», она запомнилась жителям Нод-Края как довольно хорошее время.

Во время бедствия Каэнри’ах Белый Царь погиб и его сменила Царица. С тех пор альвы потеряли большую часть своей былой славы, но всё же сохранили некоторую возможность оказывать влияние на государство.

По словам Неточки, альвы обитают в Снежнограде и других городах Снежной, а в приграничных землях Нод-Края их практически нет. За всё время Путешественник встретил лишь одного альва — Флинса.

🩵Почему Паймон путают с альвами?

Не думаю, что здесь есть подводные камни, нодкрайцы просто действительно находят Паймон похожей на альвов. По словам одного нпс, она такая же бледная, как и альвы. А ещё так культурно и исторически сложилось, что если нодкрайцы видят кого-то благородного, необычного и способного, они сразу же думают на то, что тот относится к альвам — возможно, это тоже играет свою роль. А ещё у Флинса были замечены маленькие энергетические крылышки в анимациях и если окажется, что некоторые из альвов умели летать, то и сходство с Паймон будет более прослеживаемое (сейчас в лоре на это ноль намёков).

🩵Почему у Флинса обычные уши?

Он, похоже, просто скрывает свою альвийскую природу. Флинс признавался в сюжете, что это его секрет. Да и альвы внешность менять умеют, так что это самая разумная версия.

Арт от 💬 Gilbougan (Х)

Показать больше

7 дн. назад

Сражение при Гастингсе между англосаксонской армией короля Гарольда Годвинсона и войсками нормандского герцога Вильгельма, 1066 год.

7 дн. назад

Легионы великого римского императора Траяна громят даков в кровавой битве при Сармизегетузе, 106 год н.э.

Художник: Джузеппе Рава.

Художник: Джузеппе Рава.

7 дн. назад

Что большевики сделали с телом Колчака

Гибель адмирала Александра Колчака, Верховного правителя России, окутана легендами. Официальная версия о его расстреле на льду реки Ушаковки стала хрестоматийной. Но что, если последние минуты жизни адмирала были совсем иными, а его могила до сих пор находится в забвении на территории старой иркутской тюрьмы?

Официальная легенда

Согласно канонической версии, после предательства союзников Колчак был передан иркутским большевикам. Почти месяц его допрашивала Чрезвычайная следственная комиссия, а в ночь на 7 февраля 1920 года адмирала и его премьер-министра Виктора Пепеляева вывели на берег реки Ушаковки.

Эта картина стала классической: ледяная прорубь, последняя папироса, которую спокойно курит непоколебимый адмирал перед лицом смерти, и жестокость его палачей. Именно этот образ увековечен в кино и литературе. В память об этом событии у ворот Знаменского монастыря в Иркутске сегодня стоит единственный в России памятник Колчаку. Но так ли было на самом деле?

Свидетельство Бурсака

Сам недавний заключенный иркутской тюрьмы, ставший комендантом города, революционер Иван Николаевич Бурсак, командовавший расстрелянной командой, вспоминал, что события того вечера разворачивались так: во втором часу ночи он вместе с председателем Губчека, Самуилом Чудновским, и с председателем Военно-революционного комитета Иркутска, Александром Александровичем Ширямовым, прибыл в тюрьму. Колчака застали уже одетым – в шубе и шапке; зачитали ему приказ о расстреле, затем пошли к Пепеляеву, который якобы от страха упал на колени.

Забрали обоих арестантов, пошли в контору; около четырех часов утра вывели приговоренных на берег Ушаковки. Колчак был спокоен, а Пепеляева трясло, как в лихорадке. На берегу реки белых расстреляли, погрузили тела на подводы, спустили на реку и бросили в прорубь.

Повествованию противоречит одна деталь: шуба Колчака так и осталась в камере.

Подозрения множатся

Советский историк, Генрих Зиновьевич Йоффе, в монографии 1983 года указал причины поспешного расстрела Верховного правителя большевиками: с запада в Иркутск рвались каппелевцы – белогвардейцы генерала Владимира Оскаровича Каппеля; в городе активно готовилось антибольшевистское восстание: по Иркутску разбрасывали портреты Колчака, при обысках то и дело находили схроны с оружием.

Военно-революционный комитет 6 февраля 1920 года издал «Постановление № 27», в котором приказывал расстрелять Колчака и Пепеляева в связи с угрозой освобождения. Приказ подписан председателем ВРК М. Левенсоном и членами ВРК Ширямовым, Сноскаревым и Обориным.

Второй причиной, побудившей ВРК к расстрелу, стала телеграмма Ленина, в которой он давал иркутянам указания дать отчет в Кремль, что, мол, поступили так и так «в связи с угрозой каппелевцев и военного переворота».

Убийство Колчака было предрешено еще 18 января, когда председатель Сибревкома, Иван Никитич Смирнов, направил в сибирские города телеграмму, в которой Реввоенсовет Пятой армии объявлял Колчака вне закона и приказывал взять его «живого или мертвого», «не останавливаясь ни перед чем».

Телеграмма заканчивалась так: «Каждый гражданин Советской России обязан все силы употребить для задержания Колчака и в случае его бегства обязан его убить».

То есть военная обстановка под Иркутском складывалась для большевиков неблагоприятно: с запада подступали каппелевцы , с востока из-за Байкала могли подойти казаки атамана Семенова или японцы, а внутри города назревало восстание. При этом большевистские вожди недвусмысленно приказывали убить адмирала во что бы то ни стало, не останавливаясь даже перед подрывом железной дороги, – так говорилось в телеграмме Смирнова. В такой обстановке выводить адмирала с территории неприступной губернской тюрьмы, больше напоминавшей замок, вести его по темноте 300 метров до Ушаковки было неразумно. куда проще было бы расстрелять адмирала в тюрьме.

Могила в СИЗО

Именно об этом пишет в своей работе «Где могила адмирала?» историк А. Д. Силаев. Он приводит в работе текст доклада атаману Семенову генерал-майора Сергея Николаевича Войцеховского, в котором упоминается очевидец, который был свидетелем расстрела Верховного правителя. Этот человек собственными глазами видел, как 7 февраля 1920 года в тюремный замок Иркутска около 17:00 в сопровождении красноармейцев прибыли председатель ВРК Михаил Абрамович Левенсон и Ширямов.

Прибывшие направились в камеру, где содержался Пепеляев и зачитали ему приговор. Пепеляев выслушал его и сказал: «Я такого не заслужил и думал, что судьба будет ко мне справедлива». После чего ему приказали следовать за красноармейцами, а комиссары отправились к Колчаку. Колчак, увидев их и Пепеляева, догадался о цели прихода. Выслушав приговор из уст Ширямова, он ответил, что никуда из камеры не пойдет и требует суда, после чего его выволокли из камеры

Колчака и Пепеляева вывели во двор тюрьмы и тут же расстреляли. По воспоминаниям очевидца Пепеляев был сражен наповал, а Колчак был смертельно ранен и мучился еще около восьми минут, после чего Левенсон вытащил револьвер и застрелил его. Тела были закопаны здесь же.

На следующий день по всему Иркутску были развешаны листовки. в которых сообщалось о том, что приговор был приведен в исполнение накануне 7 февраля в 17:30.

Таким образом вопрос о месте захоронения адмирала остается открытым. Скорее всего, его следует искать на территории СИЗО №1 Иркутска, которое теперь находится о этому адресу.

В тюремном замке Иркутска в 2006 году был открыт музей, под который выделили три камеры, коридор и лестницу. Среди камер есть и камера №5, в которой содержался Колчак. В музее размещена экспозиция орудий пыток, коллекция кандалов и предметов, принадлежавших заключенным XVII-XIX вв., исторические документы и фотографии стражников и преступников, а в камере Колчака воспроизведена обстановка той поры и установлена восковая фигура адмирала.

Гибель адмирала Александра Колчака, Верховного правителя России, окутана легендами. Официальная версия о его расстреле на льду реки Ушаковки стала хрестоматийной. Но что, если последние минуты жизни адмирала были совсем иными, а его могила до сих пор находится в забвении на территории старой иркутской тюрьмы?

Официальная легенда

Согласно канонической версии, после предательства союзников Колчак был передан иркутским большевикам. Почти месяц его допрашивала Чрезвычайная следственная комиссия, а в ночь на 7 февраля 1920 года адмирала и его премьер-министра Виктора Пепеляева вывели на берег реки Ушаковки.

Эта картина стала классической: ледяная прорубь, последняя папироса, которую спокойно курит непоколебимый адмирал перед лицом смерти, и жестокость его палачей. Именно этот образ увековечен в кино и литературе. В память об этом событии у ворот Знаменского монастыря в Иркутске сегодня стоит единственный в России памятник Колчаку. Но так ли было на самом деле?

Свидетельство Бурсака

Сам недавний заключенный иркутской тюрьмы, ставший комендантом города, революционер Иван Николаевич Бурсак, командовавший расстрелянной командой, вспоминал, что события того вечера разворачивались так: во втором часу ночи он вместе с председателем Губчека, Самуилом Чудновским, и с председателем Военно-революционного комитета Иркутска, Александром Александровичем Ширямовым, прибыл в тюрьму. Колчака застали уже одетым – в шубе и шапке; зачитали ему приказ о расстреле, затем пошли к Пепеляеву, который якобы от страха упал на колени.

Забрали обоих арестантов, пошли в контору; около четырех часов утра вывели приговоренных на берег Ушаковки. Колчак был спокоен, а Пепеляева трясло, как в лихорадке. На берегу реки белых расстреляли, погрузили тела на подводы, спустили на реку и бросили в прорубь.

Повествованию противоречит одна деталь: шуба Колчака так и осталась в камере.

Подозрения множатся

Советский историк, Генрих Зиновьевич Йоффе, в монографии 1983 года указал причины поспешного расстрела Верховного правителя большевиками: с запада в Иркутск рвались каппелевцы – белогвардейцы генерала Владимира Оскаровича Каппеля; в городе активно готовилось антибольшевистское восстание: по Иркутску разбрасывали портреты Колчака, при обысках то и дело находили схроны с оружием.

Военно-революционный комитет 6 февраля 1920 года издал «Постановление № 27», в котором приказывал расстрелять Колчака и Пепеляева в связи с угрозой освобождения. Приказ подписан председателем ВРК М. Левенсоном и членами ВРК Ширямовым, Сноскаревым и Обориным.

Второй причиной, побудившей ВРК к расстрелу, стала телеграмма Ленина, в которой он давал иркутянам указания дать отчет в Кремль, что, мол, поступили так и так «в связи с угрозой каппелевцев и военного переворота».

Убийство Колчака было предрешено еще 18 января, когда председатель Сибревкома, Иван Никитич Смирнов, направил в сибирские города телеграмму, в которой Реввоенсовет Пятой армии объявлял Колчака вне закона и приказывал взять его «живого или мертвого», «не останавливаясь ни перед чем».

Телеграмма заканчивалась так: «Каждый гражданин Советской России обязан все силы употребить для задержания Колчака и в случае его бегства обязан его убить».

То есть военная обстановка под Иркутском складывалась для большевиков неблагоприятно: с запада подступали каппелевцы , с востока из-за Байкала могли подойти казаки атамана Семенова или японцы, а внутри города назревало восстание. При этом большевистские вожди недвусмысленно приказывали убить адмирала во что бы то ни стало, не останавливаясь даже перед подрывом железной дороги, – так говорилось в телеграмме Смирнова. В такой обстановке выводить адмирала с территории неприступной губернской тюрьмы, больше напоминавшей замок, вести его по темноте 300 метров до Ушаковки было неразумно. куда проще было бы расстрелять адмирала в тюрьме.

Могила в СИЗО

Именно об этом пишет в своей работе «Где могила адмирала?» историк А. Д. Силаев. Он приводит в работе текст доклада атаману Семенову генерал-майора Сергея Николаевича Войцеховского, в котором упоминается очевидец, который был свидетелем расстрела Верховного правителя. Этот человек собственными глазами видел, как 7 февраля 1920 года в тюремный замок Иркутска около 17:00 в сопровождении красноармейцев прибыли председатель ВРК Михаил Абрамович Левенсон и Ширямов.

Прибывшие направились в камеру, где содержался Пепеляев и зачитали ему приговор. Пепеляев выслушал его и сказал: «Я такого не заслужил и думал, что судьба будет ко мне справедлива». После чего ему приказали следовать за красноармейцами, а комиссары отправились к Колчаку. Колчак, увидев их и Пепеляева, догадался о цели прихода. Выслушав приговор из уст Ширямова, он ответил, что никуда из камеры не пойдет и требует суда, после чего его выволокли из камеры

Колчака и Пепеляева вывели во двор тюрьмы и тут же расстреляли. По воспоминаниям очевидца Пепеляев был сражен наповал, а Колчак был смертельно ранен и мучился еще около восьми минут, после чего Левенсон вытащил револьвер и застрелил его. Тела были закопаны здесь же.

На следующий день по всему Иркутску были развешаны листовки. в которых сообщалось о том, что приговор был приведен в исполнение накануне 7 февраля в 17:30.

Таким образом вопрос о месте захоронения адмирала остается открытым. Скорее всего, его следует искать на территории СИЗО №1 Иркутска, которое теперь находится о этому адресу.

В тюремном замке Иркутска в 2006 году был открыт музей, под который выделили три камеры, коридор и лестницу. Среди камер есть и камера №5, в которой содержался Колчак. В музее размещена экспозиция орудий пыток, коллекция кандалов и предметов, принадлежавших заключенным XVII-XIX вв., исторические документы и фотографии стражников и преступников, а в камере Колчака воспроизведена обстановка той поры и установлена восковая фигура адмирала.

Показать больше

8 дн. назад

мемные имена в английском: Karen, Becky, Stacy, и есть ли подобное у нас? 😮

рассказываем про про важный с нашей точки зрения культурный нюанс, особенно характерный для Штатов. суть в том, что некоторые имена собственные становятся нарицательными для определенных людей. Karen, Becky, Stacy — самые распространенные.

👉 Karen

нагловато-хамоватая белая женщина средних лет с расисткими наклонностями, с сомнительной прической b которая считает своим долгом напрягать всех вокруг, просто потому, что ей все должны. все — это в первую очередь персонал сферы услуг, соседи, прохожие или представители государства. чуть что — зовите главного или «я вам такое устрою». вы точно видели видосы про скандальных теток, это они.

👉 Becky

это уже про юных барышень, часто с родителями «при средствах». у них 10 сторис на любое бытовое действие, счет постов в блоге на 317 подписчиков уже идет на тысячи; «я сейчас в поиске себя, думаю может бизнес открыть какой-то наверное или уехать на ретрит, восстановить кармические вибрации». есть понятие «basic Becky» — это когда очень хочется самовыражаться, но выражать нечего, поэтому делаешь то же, что и все.

👉 Stacy/Stacey/Stacie

воу, тут уже грубовато. это нарицательное имя для очень привлекательных дам, которые прекрасно осведомлены о своей привлекательности, а потому активно ей злоупотребляют для поддержания уровня жизни и закрытия финансовых потребностей.

«а про мужиков нет такого?». в том и прикол, что как будто бы есть, но это в разы менее распространено, чем та же Karen.

◾◾◾

а есть ли у нас че-т такое? бюрократический некто «Иванов Иван Иванович» — это не то. условные «Петя, Вася, Маша», о которых мы слышали от учителей в школе — это просто кринж уровня «я женщина к 50, но мне до сих пор не хватает тактичности перестать использовать эти имена как примеры дурачков». особенно в нынешней новой этике.

получается, у нас таких общепринятых имен и нет. но у тех, кто работает с людьми, часто вырабатываются свои «термины», основанные на характерных типажах клиентов.

товарищ работает в ремонте ноутов, рассказывал. мол, сегодня опять два Геннадий Валентиновича было. и коллеги понимают, что приходил мужчина средних лет в черном пальто и черной кепке, который в пакете из Магнита принес на восстановление давно почивший ноут Эйсер, купленный когда доллар был по 30, и просил мастеров заняться некромантией: «ну вот раньше нормально работал, ну работал же, и танки шли».

для них Геннадий Валентинович — это проблемный клиент, который настойчиво просит невозможного: снова сделать шустрым хлам, который ещё 5 лет назад следовало выкинуть.

если мы кого-то мощно забыли, то напишите в комментариях 👇

рассказываем про про важный с нашей точки зрения культурный нюанс, особенно характерный для Штатов. суть в том, что некоторые имена собственные становятся нарицательными для определенных людей. Karen, Becky, Stacy — самые распространенные.

👉 Karen

нагловато-хамоватая белая женщина средних лет с расисткими наклонностями, с сомнительной прической b которая считает своим долгом напрягать всех вокруг, просто потому, что ей все должны. все — это в первую очередь персонал сферы услуг, соседи, прохожие или представители государства. чуть что — зовите главного или «я вам такое устрою». вы точно видели видосы про скандальных теток, это они.

👉 Becky

это уже про юных барышень, часто с родителями «при средствах». у них 10 сторис на любое бытовое действие, счет постов в блоге на 317 подписчиков уже идет на тысячи; «я сейчас в поиске себя, думаю может бизнес открыть какой-то наверное или уехать на ретрит, восстановить кармические вибрации». есть понятие «basic Becky» — это когда очень хочется самовыражаться, но выражать нечего, поэтому делаешь то же, что и все.

👉 Stacy/Stacey/Stacie

воу, тут уже грубовато. это нарицательное имя для очень привлекательных дам, которые прекрасно осведомлены о своей привлекательности, а потому активно ей злоупотребляют для поддержания уровня жизни и закрытия финансовых потребностей.

«а про мужиков нет такого?». в том и прикол, что как будто бы есть, но это в разы менее распространено, чем та же Karen.

◾◾◾

а есть ли у нас че-т такое? бюрократический некто «Иванов Иван Иванович» — это не то. условные «Петя, Вася, Маша», о которых мы слышали от учителей в школе — это просто кринж уровня «я женщина к 50, но мне до сих пор не хватает тактичности перестать использовать эти имена как примеры дурачков». особенно в нынешней новой этике.

получается, у нас таких общепринятых имен и нет. но у тех, кто работает с людьми, часто вырабатываются свои «термины», основанные на характерных типажах клиентов.

товарищ работает в ремонте ноутов, рассказывал. мол, сегодня опять два Геннадий Валентиновича было. и коллеги понимают, что приходил мужчина средних лет в черном пальто и черной кепке, который в пакете из Магнита принес на восстановление давно почивший ноут Эйсер, купленный когда доллар был по 30, и просил мастеров заняться некромантией: «ну вот раньше нормально работал, ну работал же, и танки шли».

для них Геннадий Валентинович — это проблемный клиент, который настойчиво просит невозможного: снова сделать шустрым хлам, который ещё 5 лет назад следовало выкинуть.

если мы кого-то мощно забыли, то напишите в комментариях 👇

Показать больше

8 дн. назад

Через шестнадцать лет после окончания Великой Отечественной войны, в 1961 году, по телевидению показали лётчицу, Героя Советского Союза Анну Егорову-Тимофееву. Говоря о своей военной судьбе, Анна Александровна рассказала, что в концлагере Кюстрин от смерти её спас советский врач Георгий Фёдорович Синяков.

Вскоре после этого сразу в нескольких газетах было опубликовано интервью с Анной Александровной, а затем и очерк «Егорушка». Лётчица подробно рассказывала о подвиге врача, который, будучи заключённым того же концлагеря, спас несколько тысяч советских солдат. «Георгий Фёдорович, к счастью, жив, - говорила Егорова-Тимофеева. - Сейчас он трудится в городе Челябинске».

Вскоре после этого в Челябинск полетели сотни писем — весточки со словами благодарности от спасённых когда-то бойцов, бывших узников лагеря Кюстрин. На конвертах стояло только «Челябинск. Доктору Георгию Синякову» - но письма, тем не менее, находили адресата. Какое же удивление испытали, видя эти груды конвертов, сотрудники больницы, которые никогда не слышали о том, что их врач — герой! Ведь Георгий Фёдорович никогда никому не рассказывал о своём подвиге. Он вообще считал, что Победа не в плену ковалась.

Синяков родился 6 апреля 1903 года в селе Петровское Ивановской волости (сегодня — территория Воронежской области). В 1928 году окончил медицинский факультет Воронежского университета и ушёл добровольцем 23 июня 1941 года. Служил на Юго-Западном фронте, в 119-м санитарном батальоне 171-й стрелковой дивизии. Георгий Фёдорович был хирургом и каждую минуту своей жизни на войне посвящал больным.

Однако воевать на Юго-Западном фронте пришлось недолго: 5 октября 1941 года в районе села Борщёвка (оно расположено под Киевом) врач Синяков вместе со многими своими ранеными, попавшими в окружение, был взят в плен. Причём в это время он буквально под огнём, в полуразрушенном госпитале, делал операцию. Сначала Георгий Фёдорович оказался в лагере Борисполе, затем в Дарницах. А в мае 1942 года — в Кюстринском международном лагере (он находился в 90 километрах от Берлина). Заключённому присвоили номер 97625.

Здесь находились военнопленные из многих государств. Голод, ужасная еда, невыносимые условия существования — всё это делало людей настолько слабыми, что узники едва держались на ногах. А ведь многие из них к тому же были ранены. Сначала фашисты вообще не обращали внимания на ужасную смертность. Но им требовались бесплатные рабочие руки, а потому возникла необходимость в помощи врача, в которой нуждался почти каждый. Известие о том, что в концлагере есть заключённый-доктор, быстро добралось до фашистов. Чтобы проверить врача на «профпригодность», немцы устроили экзамен: надо было сделать резекцию желудка. В качестве экзаменаторов назначили нескольких военнопленных докторов из европейских стран и немецких лагерных врачей во главе с доктором Кошелем. Босой, голодный, уставший русский врач несколько часов провёл за операцией. Но сделал её так чётко, уверенно и грамотно, будто находился в самом добром здравии и условиях прекрасной больницы. Зато у его ассистентов руки дрожали...

Больше «профпригодность» русского доктора, который ранее по мнению фашистов «не стоил и одного немецкого санитара» не вызывала сомнений. А вскоре произошёл такой случай. Сын одного из гестаповцев подавился костью. Его мать отвезла ребёнка сначала к немецкому доктору, но тот ничего не мог сделать — кость застряла глубоко. Мальчик задыхался, терял сознание. В отчаянии женщина привезла его в концлагерь. Привели Синякова. Тот моментально понял, что без операции не обойтись. И провёл её, причём блестяще. Тогда мать встала перед русским доктором на колени...

После этого фашисты предоставили Георгию Фёдоровичу дополнительный паёк и разрешили свободно перемещаться по территории концлагеря. Синяков воспользовался привилегиями по-своему. Паёк делил между ранеными, а когда ему выдавали сало, выменивал его на картошку и хлеб, чтобы хватило большему количеству людей. Распространял листовки, где рассказывал о продвижении Красной Армии — Георгий Фёдорович понимал: нельзя допустить, чтобы пленные окончательно пали духом. Его ни на миг не отпускала мысль о том, как помочь людям бежать. И он придумал способ, который, быть может, кому-то напомнит известный роман Александра Дюма...

Синяков буквально из подручных средств создал мази, которые отлично затягивали раны, но при этом создавали такой ужасный внешний вид и издавали настолько резкий запах, что никому и в голову не могло прийти, будто рана на самом деле уже почти зажила. Он учил своих больных имитировать агонию и собственную смерть: задерживать дыхание, держать в полном покое мышцы, следить за положением глаз и так далее. Схема побега чаще всего была одинакова: больной «угасал», Синяков объявлял фашистам о его смерти. Вместе с другими, действительно умершими, бойца выбрасывали в большой ров — немцы не трудились закапывать солдат. Ров этот находился без охраны, за колючей проволокой. Ночью «умерший» вставал, выбирался из него и уходил.

Именно так была спасена лётчица Анна Егорова, которую фашисты сбили под Варшавой в августе 1944 года во время её 277 вылета. «Всех пленных согнали в колонну, - вспоминала лётчица. - Окружённая озверелыми немецкими конвоирами и овчарками, эта колонна потянулась к Кострюкинскому лагерю. Меня несли на носилках, как носят покойников на кладбище, товарищи по беде. И вдруг слышу голос одного из несущих носилки: «Держись, сестрёнка! Русский доктор Синяков воскрешает из мёртвых!»

Хотя Синяков успел спрятать награды и партбилет Анны Александровны, немцы знали, что захватили в плен «летающую ведьму» и хотели для устрашения остальных устроить показательную казнь. Но вмешался Синяков. Он сумел убедить немцев, что казнь больной, измученной лётчицы будет выглядеть зверской расправой, а не победой фашизма. Поэтому сначала требовалось вылечить Анну Александровну. Однако лечение «не принесло пользы», больная «умирала» на глазах... И «умерла», а на самом деле спаслась. А ведь там, на фронте, легендарную лётчицу уже считали погибшей.

Долгое время Георгий Фёдорович прятал среди раненых десять советских лётчиков, офицеров, которым грозил бы немедленный расстрел. Среди них был штурмовик Николай Майоров с переломанной в нескольких местах челюстью. Более того, у лётчика начиналась газовая гангрена на руке. Синяков собрал челюсть буквально по частям, спас и руку. И всех десятерых по очереди поместил в инфекционное отделение (сюда немцы не совались), где они и «умерли»...