28 дн. назад

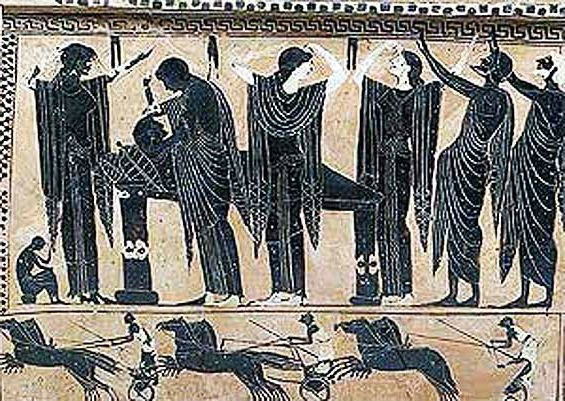

Разбушевавшаяся менада, вооруженная тирсом. 5-й век до н.э. Эллада #греки

Тирс, или фирс (др.-греч. θύρσος), — деревянный жезл или посох, увитый плющом и виноградными листьями; сделан из стебля ферулы (Ferula communis), увенчанного сосновой шишкой; атрибут древнегреческого бога рождающих сил природы и вина Диониса, а также его свиты — сатиров и менад. Непременный атрибут дионисических мистерий, символ человеческого созидающего начала.

У вакханок он был кедровым и также обвитым плющом и виноградными листьям

Тирс, или фирс (др.-греч. θύρσος), — деревянный жезл или посох, увитый плющом и виноградными листьями; сделан из стебля ферулы (Ferula communis), увенчанного сосновой шишкой; атрибут древнегреческого бога рождающих сил природы и вина Диониса, а также его свиты — сатиров и менад. Непременный атрибут дионисических мистерий, символ человеческого созидающего начала.

У вакханок он был кедровым и также обвитым плющом и виноградными листьям

Показать больше

1 мс. назад

Г̳о̳р̳о̳д̳а̳К̳р̳ы̳м̳а̳

🗺️Береговое – это место, где переплелись культуры и эпохи. Здесь можно услышать отголоски древних цивилизаций, почувствовать дыхание средневековья и увидеть следы бурных событий новейшей истории. Каждый камень, каждая тропинка здесь хранит свою историю, готовую быть рассказанной внимательному слушателю.

📜Эти места люди облюбовали очень давно: до нашей эры тут располагалось скифское поселение. Жили греки, армяне, крымские татары, которые и дали поселку его историческое название — Коран-Эли. Существует легенда относительно его происхождения. Казалось бы, более восточного имени не придумаешь.

🧐 Однако это всего лишь переделанная на тюркский манер фамилия итальянского купца Антонио Коронелли, которому в XVIII веке были пожалованы эти земли. Впрочем, итальянец пожить здесь так и не смог, поскольку указом русского князя Зубова вместо надела близ Феодосии ему отвели участок рядом с Симферополем. Однако его имя оказалось увековеченным в названии, хоть опознать его сразу сложно.

🛤️Береговое (до 1948 г. Старая Сарыголь, Коран-Эли) – село, центр сельского совета. Расположено в 9 км к востоку от г. Феодосия и железнодорожной станции Феодосия. В 120 км от г.Симферополя, с которым связано автодорогой Симферополь- Керчь, на юго-восточном побережье Крыма.

☀️Климат в этой местности переходной между умеренно континентальным и средиземноморским, благодаря географическому положению посёлка.

🌄Курортный посёлок расположен компактно, и из любой его части до моря идти недалеко, да и обходится проживание здесь ниже, чем на Южном берегу Крыма.

🛖В Береговом можно остановиться в гостиницах, мини-отелях, на базах отдыха, в автокемпинге и в пансионатах. В большинстве отелей и в пансионатах можно снять номера с трёхразовым питанием. Красивые и современные виллы и гостевые дома. В некоторых из них оборудованы кухни для самостоятельного приготовления еды и детские площадки, что очень удобно для отдыха с детьми.

🕊️Любители экстремального времяпрепровождения всегда смогут испытать острые развлечения в Береговом, Крым, и осмотреть поселок с высоты птичьего полета. Небольшое путешествие на воздушном шаре запомнится калейдоскопом незабываемых впечатлений.

Что посмотреть👀

🌊Кучук-Аджиголь. Это соленое озеро — «младший брат» расположенного чуть восточнее Аджиголя. Собственно, приставка «кучук» и означает «малый». «Аджиголь» — значит «горькое озеро», и такое название оно получило за горьковатый привкус воды, который ей придают растворенные минеральные соли.

🏰Большинство гостей Крыма уверены, что Генуэзская крепость — эксклюзивная достопримечательность Судака. Но это не так. В средневековье генуэзские купцы широко расселились по Крыму, заняв земли от Алушты до Феодосии. Поскольку на столь лакомый кусок было много претендентов, они построили тут мощные укрепления на случай, если придется обороняться от посягательств.

💒 Генуэзкая крепость, как и судакская, построена в классическом средневековом стиле с башнями и зубчатыми стенами, но, к сожалению, сохранилась не так хорошо. Впрочем, и тут есть, на что посмотреть.

🏖️Золотой пляж - самый большой пляж на Крымском побережье - здесь много водных аттракционов, игровых зон для детей. Работают пункты проката водных видов транспорта, школы дайвинга и морской рыбалки, самые маленькие гости могут получить массу незабываемых впечатлений в местном Луна-парке. На территории поселка доступны открытые спортивные площадки, надувные батуты.

🌅Клуб 117. Популярный пляж находится недалеко от Золотого в сторону Феодосии. Там много зелени, дающей приятную тень и розовых кустов, цветущих до конца осени. В наличии:

бунгало;

детские площадки;

аттракционы;

бары и кафе;

лежаки;

зонтики;

раздевалки;

душ и туалеты.

Есть услуги массажа. Вход на пляж свободный.

📚Источники: "Отдых в Береговом, Феодосия", " Отдых в России", "Азовский".

📷Источник фото: " Яндекс".

✍️Морячок Крым

#городакрыма #береговое #крым #морячоккрым #черноеморе #таврида #трансферкрым #таксикрым #экскурсиикрым

🗺️Береговое – это место, где переплелись культуры и эпохи. Здесь можно услышать отголоски древних цивилизаций, почувствовать дыхание средневековья и увидеть следы бурных событий новейшей истории. Каждый камень, каждая тропинка здесь хранит свою историю, готовую быть рассказанной внимательному слушателю.

📜Эти места люди облюбовали очень давно: до нашей эры тут располагалось скифское поселение. Жили греки, армяне, крымские татары, которые и дали поселку его историческое название — Коран-Эли. Существует легенда относительно его происхождения. Казалось бы, более восточного имени не придумаешь.

🧐 Однако это всего лишь переделанная на тюркский манер фамилия итальянского купца Антонио Коронелли, которому в XVIII веке были пожалованы эти земли. Впрочем, итальянец пожить здесь так и не смог, поскольку указом русского князя Зубова вместо надела близ Феодосии ему отвели участок рядом с Симферополем. Однако его имя оказалось увековеченным в названии, хоть опознать его сразу сложно.

🛤️Береговое (до 1948 г. Старая Сарыголь, Коран-Эли) – село, центр сельского совета. Расположено в 9 км к востоку от г. Феодосия и железнодорожной станции Феодосия. В 120 км от г.Симферополя, с которым связано автодорогой Симферополь- Керчь, на юго-восточном побережье Крыма.

☀️Климат в этой местности переходной между умеренно континентальным и средиземноморским, благодаря географическому положению посёлка.

🌄Курортный посёлок расположен компактно, и из любой его части до моря идти недалеко, да и обходится проживание здесь ниже, чем на Южном берегу Крыма.

🛖В Береговом можно остановиться в гостиницах, мини-отелях, на базах отдыха, в автокемпинге и в пансионатах. В большинстве отелей и в пансионатах можно снять номера с трёхразовым питанием. Красивые и современные виллы и гостевые дома. В некоторых из них оборудованы кухни для самостоятельного приготовления еды и детские площадки, что очень удобно для отдыха с детьми.

🕊️Любители экстремального времяпрепровождения всегда смогут испытать острые развлечения в Береговом, Крым, и осмотреть поселок с высоты птичьего полета. Небольшое путешествие на воздушном шаре запомнится калейдоскопом незабываемых впечатлений.

Что посмотреть👀

🌊Кучук-Аджиголь. Это соленое озеро — «младший брат» расположенного чуть восточнее Аджиголя. Собственно, приставка «кучук» и означает «малый». «Аджиголь» — значит «горькое озеро», и такое название оно получило за горьковатый привкус воды, который ей придают растворенные минеральные соли.

🏰Большинство гостей Крыма уверены, что Генуэзская крепость — эксклюзивная достопримечательность Судака. Но это не так. В средневековье генуэзские купцы широко расселились по Крыму, заняв земли от Алушты до Феодосии. Поскольку на столь лакомый кусок было много претендентов, они построили тут мощные укрепления на случай, если придется обороняться от посягательств.

💒 Генуэзкая крепость, как и судакская, построена в классическом средневековом стиле с башнями и зубчатыми стенами, но, к сожалению, сохранилась не так хорошо. Впрочем, и тут есть, на что посмотреть.

🏖️Золотой пляж - самый большой пляж на Крымском побережье - здесь много водных аттракционов, игровых зон для детей. Работают пункты проката водных видов транспорта, школы дайвинга и морской рыбалки, самые маленькие гости могут получить массу незабываемых впечатлений в местном Луна-парке. На территории поселка доступны открытые спортивные площадки, надувные батуты.

🌅Клуб 117. Популярный пляж находится недалеко от Золотого в сторону Феодосии. Там много зелени, дающей приятную тень и розовых кустов, цветущих до конца осени. В наличии:

бунгало;

детские площадки;

аттракционы;

бары и кафе;

лежаки;

зонтики;

раздевалки;

душ и туалеты.

Есть услуги массажа. Вход на пляж свободный.

📚Источники: "Отдых в Береговом, Феодосия", " Отдых в России", "Азовский".

📷Источник фото: " Яндекс".

✍️Морячок Крым

#городакрыма #береговое #крым #морячоккрым #черноеморе #таврида #трансферкрым #таксикрым #экскурсиикрым

Показать больше

2 мс. назад

Жан-Леон Жером. Картина «Молодые #греки забавляются петушиным боем», 1846.

В 1846-м талантливый живописец закончил свое первое монументальное произведение — «Молодые греки забавляются петушиным боем», и был награжден за него медалью парижского Салона 3-го достоинства.

В 1846-м талантливый живописец закончил свое первое монументальное произведение — «Молодые греки забавляются петушиным боем», и был награжден за него медалью парижского Салона 3-го достоинства.

Показать больше

2 мс. назад

Проектирование причала у поселка Салми в Республике Карелия, входящего в водный туристический маршрут «Из варяг в греки», планируют завершить в 2025 г.

Он станет последним в серии причалов и завершит восстановление пути «Из варяг в греки». Строительство причала планируют завершить к концу навигации 2026 г.

#ПричалСалми #Карелия #ВодныйМаршрут #ИзВарягВГреки #ТуризмКарелия #ПаркиРоссии #ВодныйТуризм #Путешествия

Он станет последним в серии причалов и завершит восстановление пути «Из варяг в греки». Строительство причала планируют завершить к концу навигации 2026 г.

#ПричалСалми #Карелия #ВодныйМаршрут #ИзВарягВГреки #ТуризмКарелия #ПаркиРоссии #ВодныйТуризм #Путешествия

Показать больше

2 мс. назад

В Древнегреческой мифологии всесторонне описан процесс перехода души человека в мир иной. Так, после смерти душу к реке Стикс вел Гермес. Там их ждал Харон. Чтобы сесть в лодку и попасть в царство мертвых, ему нужно было заплатить. Люди придумали класть в рот покойному монетку, якобы она обязательно пригодится ему в ином измерении.

В руку клали лепешку, смазанную медом. Это предполагало возможность задобрить Цербера. Трехглавый пес охранял вход в Аид.

Когда эпоха сменилась, в классическом понимании греков Средневековья укоренились иные видения, но обряды погребения они соблюдали. Однако, дорогостоящие мероприятия, доходившие даже до проведения состязаний, сменились приглашением плакальщиц, покупкой благовоний. Власти некоторых греческих полисов ввели законы, освобождающие граждан от издержек на похороны. Правовой кодекс также предписывал грекам проводить похоронную процессию на улицах городов в полной тишине.

В комнату, где находился умерший, запрещали входить женщинам в возрасте до 60 лет. Исключение составляли лишь ближайшие родственники. Обряд придания земле покойного проводили либо в день смерти, либо на следующие сутки. Тело нужно было вынести до восхода солнца.

Поминальный обед устраивали у места погребения. Но есть источники, свидетельствующие о проведении этого обряда в доме покойного. Родственники и друзья усопшего повторяли трапезу на 9 день после смерти, но предварительно они посещали могилу.

Женщины надевали все черное. Мужчины крепили на рукава траурные повязки. Греки в древности, как и сейчас, полагали, что душа в первые дни должна находиться дома. Тело могли нести только друзья умершего, или дальние родственники. В гроб обязательно клали ветви кипариса. Это - дерево скорби.

Когда родственники решали, что тело нужно кремировать, вместе с ним сжигали и все добро, которое предназначалось для погребения. Прах собирали воедино, в урну и хоронили. Часто огонь после кремации заливали самым лучшим сортом вина. Урны были керамическими. Еще один обычай: первыми с кладбища должны были уходить представительницы слабой половины, за ними мужчины.

В руку клали лепешку, смазанную медом. Это предполагало возможность задобрить Цербера. Трехглавый пес охранял вход в Аид.

Когда эпоха сменилась, в классическом понимании греков Средневековья укоренились иные видения, но обряды погребения они соблюдали. Однако, дорогостоящие мероприятия, доходившие даже до проведения состязаний, сменились приглашением плакальщиц, покупкой благовоний. Власти некоторых греческих полисов ввели законы, освобождающие граждан от издержек на похороны. Правовой кодекс также предписывал грекам проводить похоронную процессию на улицах городов в полной тишине.

В комнату, где находился умерший, запрещали входить женщинам в возрасте до 60 лет. Исключение составляли лишь ближайшие родственники. Обряд придания земле покойного проводили либо в день смерти, либо на следующие сутки. Тело нужно было вынести до восхода солнца.

Поминальный обед устраивали у места погребения. Но есть источники, свидетельствующие о проведении этого обряда в доме покойного. Родственники и друзья усопшего повторяли трапезу на 9 день после смерти, но предварительно они посещали могилу.

Женщины надевали все черное. Мужчины крепили на рукава траурные повязки. Греки в древности, как и сейчас, полагали, что душа в первые дни должна находиться дома. Тело могли нести только друзья умершего, или дальние родственники. В гроб обязательно клали ветви кипариса. Это - дерево скорби.

Когда родственники решали, что тело нужно кремировать, вместе с ним сжигали и все добро, которое предназначалось для погребения. Прах собирали воедино, в урну и хоронили. Часто огонь после кремации заливали самым лучшим сортом вина. Урны были керамическими. Еще один обычай: первыми с кладбища должны были уходить представительницы слабой половины, за ними мужчины.

Показать больше

2 мс. назад

🏰 Вы были в Староладожской крепости князя Рюрика?

Её построили ещё в 862 году — на слиянии Ладожки и Волхова. Тогда крепость защищала путь «из варяг в греки», а теперь — рассказывает туристам о прошлом.

Больше тысячи лет спустя руины восстановили, и сегодня здесь проходят экскурсии, фестивали и просто красивые закаты.

📍 Старая Ладога, Волховский район

Добраться можно на машине или автобусе.

Её построили ещё в 862 году — на слиянии Ладожки и Волхова. Тогда крепость защищала путь «из варяг в греки», а теперь — рассказывает туристам о прошлом.

Больше тысячи лет спустя руины восстановили, и сегодня здесь проходят экскурсии, фестивали и просто красивые закаты.

📍 Старая Ладога, Волховский район

Добраться можно на машине или автобусе.

Показать больше

2 мс. назад

«Хроника герцогов нормандских» – французский средневековый источник о народах России

В настоящий момент нам известно достаточно ограниченное количество зарубежных источников по истории Руси периода раннего или классического средневековья (V – конец XIV века). Большая часть из них – это сочинения таких восточных географов как Ахмад ибн Фадлан, ибн Хаукаль, ибн Руст, Абу-л-Фида, Гардизи, ибн Хордадбех и других. Некоторые из них лично побывали в странах, расположенных неподалеку от Руси.

Остальные узнали о ней из работ других географов и историков того периода: дело в том, что Русь находилась на пересечении путей «из варяг в греки», а также из восточных стран (прежде всего, Хазарского каганата) на запад. Отсюда и интерес к Руси и ее обитателям именно у восточных авторов.

В этом контексте для нас тем более интересны те немногие европейские источники, сообщающие ценные сведения о нашей стране и ее народах. Одним из малоизвестных, но крайне интересных европейских источников этого периода является «Хроника герцогов нормандских» Бенуа де Сент-Мора (XII век).

«Хроника герцогов нормандских» и ее автор

Об авторе этого ценного сочинения мы знаем крайне мало. Жил он в XII веке и умер, по некоторым предположениям, в 1173 году. На основании детального анализа текстов его поэм исследователи пришли к выводу, что Бенуа де Сент-Мор был уроженцем области Турень в южной Франции.

По всей видимости, он был поэтом и придворным историографом английского короля Генриха II Плантагенета, в чьи владения входила также и эта область. Предполагается, что семья поэта в течении длительного времени проживала в Англии.

Помимо «Хроники герцогов Нормандских», завершенной около 1175 года, он также написал монументальный поэтический «Роман о Трое» и поэму из цикла о короле Артуре «Роман об Энее» («Roman d’Eneas»). Писал поэт на старофранцузском языке. «Хроника герцогов Нормандских» – это один из самых ранних трудов английских и французских авторов, в котором упоминается Русь и ее окрестности.

Сам поэт, по-видимому, никогда не посещал земли, расположенные восточнее Франции. Одним из источников информации Бенуа де Сент-Мора о Восточной Европе являются «Этимологии» Исидора Севильского (VII век); остальные источники неизвестны.

Сведения о скифах, готах и аланах

В самом начале своего труда Бенуа де Сент-Мор пишет: «Мне нужно немного рассказать / Как расположена Европа / Отделенная от других частей света».

Первой областью, о которой он начинает повествовать, является «нижняя Сис» (Sice la basse appelé). По произношению и написанию, название этой области напоминает топоним Скифия (Scythia), о которой он мог прочесть у Исидора Севильского. Поэт говорит о том, что страна «нижняя Сис» (т.е. Скифия) расположена «у Меотийских озер / Которые полны великих чудес».

В данном случае автор полностью прав: Меотийским озером, Меотийским болотом или просто Меотидой в античности называли Азовское море и его окрестности, в которых действительно некогда проживали скифы, а также сарматы, аланы и другие кочевые народы иранского происхождения. Бенуа де Сент-Мор локализует Сис-Скифию как страну, расположенную между Азовским морем, северным океаном и Дунаем.

Проживающих «близ болот и озер» ситов (т.е. скифов) поэт именует «вольным народом». По всей видимости, там же, рядом с ситами, проживают готы – «очень выносливое племя». Далее он подробно говорит об алэнах (т.е. аланах), предках современных осетин:

Не знающие ни вина, ни хлеба.

Молоком, маслом и рыбой

Питаются они и дичью,

Которой они добывают много и без особого труда.

Как мы видим, сведения о действительно проживавших в XII веке в окрестностях Азовского моря аланах значительно более подробны, нежели мифологические представления де Сент-Мора о давно переставших существовать скифах. Далее поэт переходит к описанию уже собственно Руси.

Сведения о Руси

Де Сент-Мор пишет об острове Кансѝ (Cancie), правильное название которого, по мнению поэта – Росѝ (Rosie), т.е. Русь. Этот регион де Сент-Мор локализует довольно верно. По его мнению, с запада он ограничен Истром (Дунаем), с севера – Океаном, с востока – землями алан.

Представление о Руси как о некоем острове (островах) отражено также и в арабских источниках той эпохи. К примеру, Ибн Саид писал: «В этом [Русском, т.е. Черном] море есть острова, населенные русами...» Об островах, якобы заселенных русами и находящихся в Черном и Азовском морях, сообщают также и другие арабские авторы XI-XIV веков.

Далее поэт подробно описывает обитателей этого региона:

И вот так же, как пчелы

Из разных ульев,

Вылетают они огромными, могучими роями,

Где они исчисляются тысячами,

Или словно пришедшие в ярость,

Бросаются они в бой, выхватив мечи,

Мгновенно воспламененные гневом,

И так все вместе, и более того —

Этот народ может выходить,

Чтобы нападать на большие королевства

И совершать великие побоища,

[Захватывать] великую добычу и [одерживать] победы.

Итак, как мы видим, обитатели Руси предстают со строк «Хроники» как многочисленный и воинственный народ, способный на значительные ратные подвиги.

В известной степени, это описание напоминает сведения арабских географов ал-Масуди и ал-Идриси, писавших о частых набегах русов с территории Черного и Азовского морей на Византию и Прикаспий. На наш взгляд, поэтические строки де Сент-Мора касались как проживавших на Руси славян, так и варягов.

Общий образ Руси в «Хронике герцогов нормандских»

Итак, по мнению поэта, Русь (Русѝ) – это остров, находящийся где-то в Европе, между северным Океаном, Дунаем и Азовским морем. Его обитатели – похожие на огромные рои пчел, вооруженные мечами, яростные воители, не страшащиеся нападать на большие государства и одерживать над ними победы.

По соседству с этой областью проживают аланы, ситы (скифы), готы и народы Эсклавонѝ, т.е. западные славяне. В районе Меотийских озер (т.е. современного Азовского моря) расположена область, где много страшных и, вместе с тем, великих, чудес.

Как мы видим, с одной стороны, это несколько мифологизированное изображение: скифов ко времени создания «Хроники» уже не существовало, а Русь находилась на континенте, а не на острове.

Кроме того, готы и аланы к XII веку уже значительно утратили свою роль, уступив главенство в Северном Причерноморье Византии. О Византии в этом контексте поэт не упоминает вообще.

С другой стороны, образ, созданный Бенуа де Сент-Мором, достаточно верен и отражает представления о Руси других авторов той эпохи: об островах, заселенных русами, писали многие другие источники; вполне возможно, что здесь отражены представления о русском Тмутараканском княжестве X – XII веков, расположенном на Таманском полуострове (как известно, в средневековой географии многие полуострова ошибочно назывались «островами»).

Русские воины того периода были действительно известны своими мечами (по-французски glaive): можно вспомнить известный сюжет «Повести временных лет» о дани, которую поляне платили хазарам обоюдоострыми мечами. Кроме того, средневековые русы действительно отличались воинственностью и неоднократно и успешно ходили походами на Византию, Хазарию и Прикаспий.

Таким образом, на наш взгляд, не стоит относиться к этому источнику слишком критично: несмотря на некоторую мифологичность, многие сведения Бенуа де Сент-Мора представляются вполне реалистичными и отражающими представления европейцев и восточных авторов той эпохи о нашей стране и ее обитателях.

В настоящий момент нам известно достаточно ограниченное количество зарубежных источников по истории Руси периода раннего или классического средневековья (V – конец XIV века). Большая часть из них – это сочинения таких восточных географов как Ахмад ибн Фадлан, ибн Хаукаль, ибн Руст, Абу-л-Фида, Гардизи, ибн Хордадбех и других. Некоторые из них лично побывали в странах, расположенных неподалеку от Руси.

Остальные узнали о ней из работ других географов и историков того периода: дело в том, что Русь находилась на пересечении путей «из варяг в греки», а также из восточных стран (прежде всего, Хазарского каганата) на запад. Отсюда и интерес к Руси и ее обитателям именно у восточных авторов.

В этом контексте для нас тем более интересны те немногие европейские источники, сообщающие ценные сведения о нашей стране и ее народах. Одним из малоизвестных, но крайне интересных европейских источников этого периода является «Хроника герцогов нормандских» Бенуа де Сент-Мора (XII век).

«Хроника герцогов нормандских» и ее автор

Об авторе этого ценного сочинения мы знаем крайне мало. Жил он в XII веке и умер, по некоторым предположениям, в 1173 году. На основании детального анализа текстов его поэм исследователи пришли к выводу, что Бенуа де Сент-Мор был уроженцем области Турень в южной Франции.

По всей видимости, он был поэтом и придворным историографом английского короля Генриха II Плантагенета, в чьи владения входила также и эта область. Предполагается, что семья поэта в течении длительного времени проживала в Англии.

Помимо «Хроники герцогов Нормандских», завершенной около 1175 года, он также написал монументальный поэтический «Роман о Трое» и поэму из цикла о короле Артуре «Роман об Энее» («Roman d’Eneas»). Писал поэт на старофранцузском языке. «Хроника герцогов Нормандских» – это один из самых ранних трудов английских и французских авторов, в котором упоминается Русь и ее окрестности.

Сам поэт, по-видимому, никогда не посещал земли, расположенные восточнее Франции. Одним из источников информации Бенуа де Сент-Мора о Восточной Европе являются «Этимологии» Исидора Севильского (VII век); остальные источники неизвестны.

Сведения о скифах, готах и аланах

В самом начале своего труда Бенуа де Сент-Мор пишет: «Мне нужно немного рассказать / Как расположена Европа / Отделенная от других частей света».

Первой областью, о которой он начинает повествовать, является «нижняя Сис» (Sice la basse appelé). По произношению и написанию, название этой области напоминает топоним Скифия (Scythia), о которой он мог прочесть у Исидора Севильского. Поэт говорит о том, что страна «нижняя Сис» (т.е. Скифия) расположена «у Меотийских озер / Которые полны великих чудес».

В данном случае автор полностью прав: Меотийским озером, Меотийским болотом или просто Меотидой в античности называли Азовское море и его окрестности, в которых действительно некогда проживали скифы, а также сарматы, аланы и другие кочевые народы иранского происхождения. Бенуа де Сент-Мор локализует Сис-Скифию как страну, расположенную между Азовским морем, северным океаном и Дунаем.

Проживающих «близ болот и озер» ситов (т.е. скифов) поэт именует «вольным народом». По всей видимости, там же, рядом с ситами, проживают готы – «очень выносливое племя». Далее он подробно говорит об алэнах (т.е. аланах), предках современных осетин:

Не знающие ни вина, ни хлеба.

Молоком, маслом и рыбой

Питаются они и дичью,

Которой они добывают много и без особого труда.

Как мы видим, сведения о действительно проживавших в XII веке в окрестностях Азовского моря аланах значительно более подробны, нежели мифологические представления де Сент-Мора о давно переставших существовать скифах. Далее поэт переходит к описанию уже собственно Руси.

Сведения о Руси

Де Сент-Мор пишет об острове Кансѝ (Cancie), правильное название которого, по мнению поэта – Росѝ (Rosie), т.е. Русь. Этот регион де Сент-Мор локализует довольно верно. По его мнению, с запада он ограничен Истром (Дунаем), с севера – Океаном, с востока – землями алан.

Представление о Руси как о некоем острове (островах) отражено также и в арабских источниках той эпохи. К примеру, Ибн Саид писал: «В этом [Русском, т.е. Черном] море есть острова, населенные русами...» Об островах, якобы заселенных русами и находящихся в Черном и Азовском морях, сообщают также и другие арабские авторы XI-XIV веков.

Далее поэт подробно описывает обитателей этого региона:

И вот так же, как пчелы

Из разных ульев,

Вылетают они огромными, могучими роями,

Где они исчисляются тысячами,

Или словно пришедшие в ярость,

Бросаются они в бой, выхватив мечи,

Мгновенно воспламененные гневом,

И так все вместе, и более того —

Этот народ может выходить,

Чтобы нападать на большие королевства

И совершать великие побоища,

[Захватывать] великую добычу и [одерживать] победы.

Итак, как мы видим, обитатели Руси предстают со строк «Хроники» как многочисленный и воинственный народ, способный на значительные ратные подвиги.

В известной степени, это описание напоминает сведения арабских географов ал-Масуди и ал-Идриси, писавших о частых набегах русов с территории Черного и Азовского морей на Византию и Прикаспий. На наш взгляд, поэтические строки де Сент-Мора касались как проживавших на Руси славян, так и варягов.

Общий образ Руси в «Хронике герцогов нормандских»

Итак, по мнению поэта, Русь (Русѝ) – это остров, находящийся где-то в Европе, между северным Океаном, Дунаем и Азовским морем. Его обитатели – похожие на огромные рои пчел, вооруженные мечами, яростные воители, не страшащиеся нападать на большие государства и одерживать над ними победы.

По соседству с этой областью проживают аланы, ситы (скифы), готы и народы Эсклавонѝ, т.е. западные славяне. В районе Меотийских озер (т.е. современного Азовского моря) расположена область, где много страшных и, вместе с тем, великих, чудес.

Как мы видим, с одной стороны, это несколько мифологизированное изображение: скифов ко времени создания «Хроники» уже не существовало, а Русь находилась на континенте, а не на острове.

Кроме того, готы и аланы к XII веку уже значительно утратили свою роль, уступив главенство в Северном Причерноморье Византии. О Византии в этом контексте поэт не упоминает вообще.

С другой стороны, образ, созданный Бенуа де Сент-Мором, достаточно верен и отражает представления о Руси других авторов той эпохи: об островах, заселенных русами, писали многие другие источники; вполне возможно, что здесь отражены представления о русском Тмутараканском княжестве X – XII веков, расположенном на Таманском полуострове (как известно, в средневековой географии многие полуострова ошибочно назывались «островами»).

Русские воины того периода были действительно известны своими мечами (по-французски glaive): можно вспомнить известный сюжет «Повести временных лет» о дани, которую поляне платили хазарам обоюдоострыми мечами. Кроме того, средневековые русы действительно отличались воинственностью и неоднократно и успешно ходили походами на Византию, Хазарию и Прикаспий.

Таким образом, на наш взгляд, не стоит относиться к этому источнику слишком критично: несмотря на некоторую мифологичность, многие сведения Бенуа де Сент-Мора представляются вполне реалистичными и отражающими представления европейцев и восточных авторов той эпохи о нашей стране и ее обитателях.

Показать больше

7 мс. назад

Надгробие с изображением загробной трапезы. I в. н. э. СССР, Краснодарский край, Темрюкский р-н, пос. Ильич.

Представлена фигура пирующего мужчины в задрапированном плаще, так же возлежащего на ложе и опирающегося на левую руку. Слева от него стоит мальчик-слуга с полотенцем, а перед ложем изображён столик на трёх ножках с сосудами. Очевидно, что в обоих случаях художники изображали сцену трапезы уже в загробном мире, однако похожим образом она протекала и в реальности.

Учёные установили, что в среднем в мужской трапезной комнате, которая называлась андроном, подобных лож могло быть от трёх до девяти штук. На каждом ложе возлежало два – три человека.

Особое внимание обращает на себя столик, изображённый на одном из могильных памятников. Такие столики ставились перед каждым ложем и на них могли поставить как сосуд с напитком, так и блюдо с закуской (греки не ели во время симпосия, но закусывать они могли).

Представлена фигура пирующего мужчины в задрапированном плаще, так же возлежащего на ложе и опирающегося на левую руку. Слева от него стоит мальчик-слуга с полотенцем, а перед ложем изображён столик на трёх ножках с сосудами. Очевидно, что в обоих случаях художники изображали сцену трапезы уже в загробном мире, однако похожим образом она протекала и в реальности.

Учёные установили, что в среднем в мужской трапезной комнате, которая называлась андроном, подобных лож могло быть от трёх до девяти штук. На каждом ложе возлежало два – три человека.

Особое внимание обращает на себя столик, изображённый на одном из могильных памятников. Такие столики ставились перед каждым ложем и на них могли поставить как сосуд с напитком, так и блюдо с закуской (греки не ели во время симпосия, но закусывать они могли).

Показать больше

8 мс. назад

Археологи заявляют, что игрушки для взрослых пользовались у древних большой популярностью.

Возраст старейшего каменного дилдо оценивается в 26 000 лет. А египетская царица Клеопатра и вовсе пользовалась вибратором из полой тыквы, наполненной живыми пчелами.

Древние греки и римляне не только пользовались дилдо, но и старались их всячески модернизировать. На деревянные и каменные секс-игрушки они натягивали кожаные чехлы.

Согласно дошедшим письменным источникам того времени, греческие женщины устроили забастовку во время Пелопоннесской войны из-за того, что прекратился импорт качественных кожаных фаллоимитаторов.

Возраст старейшего каменного дилдо оценивается в 26 000 лет. А египетская царица Клеопатра и вовсе пользовалась вибратором из полой тыквы, наполненной живыми пчелами.

Древние греки и римляне не только пользовались дилдо, но и старались их всячески модернизировать. На деревянные и каменные секс-игрушки они натягивали кожаные чехлы.

Согласно дошедшим письменным источникам того времени, греческие женщины устроили забастовку во время Пелопоннесской войны из-за того, что прекратился импорт качественных кожаных фаллоимитаторов.

Показать больше

8 мс. назад

Археологи заявляют, что игрушки для взрослых пользовались у древних большой популярностью.

Возраст старейшего каменного дилдо оценивается в 26 000 лет. А египетская царица Клеопатра и вовсе пользовалась вибратором из полой тыквы, наполненной живыми пчелами.

Древние греки и римляне не только пользовались дилдо, но и старались их всячески модернизировать. На деревянные и каменные секс-игрушки они натягивали кожаные чехлы.

Согласно дошедшим письменным источникам того времени, греческие женщины устроили забастовку во время Пелопоннесской войны из-за того, что прекратился импорт качественных кожаных фаллоимитаторов.

Возраст старейшего каменного дилдо оценивается в 26 000 лет. А египетская царица Клеопатра и вовсе пользовалась вибратором из полой тыквы, наполненной живыми пчелами.

Древние греки и римляне не только пользовались дилдо, но и старались их всячески модернизировать. На деревянные и каменные секс-игрушки они натягивали кожаные чехлы.

Согласно дошедшим письменным источникам того времени, греческие женщины устроили забастовку во время Пелопоннесской войны из-за того, что прекратился импорт качественных кожаных фаллоимитаторов.

Показать больше

8 мс. назад

Археологи заявляют, что игрушки для взрослых пользовались у древних большой популярностью.

Возраст старейшего каменного дилдо оценивается в 26 000 лет. А египетская царица Клеопатра и вовсе пользовалась вибратором из полой тыквы, наполненной живыми пчелами.

Древние греки и римляне не только пользовались дилдо, но и старались их всячески модернизировать. На деревянные и каменные секс-игрушки они натягивали кожаные чехлы.

Согласно дошедшим письменным источникам того времени, греческие женщины устроили забастовку во время Пелопоннесской войны из-за того, что прекратился импорт качественных кожаных фаллоимитаторов.

Возраст старейшего каменного дилдо оценивается в 26 000 лет. А египетская царица Клеопатра и вовсе пользовалась вибратором из полой тыквы, наполненной живыми пчелами.

Древние греки и римляне не только пользовались дилдо, но и старались их всячески модернизировать. На деревянные и каменные секс-игрушки они натягивали кожаные чехлы.

Согласно дошедшим письменным источникам того времени, греческие женщины устроили забастовку во время Пелопоннесской войны из-за того, что прекратился импорт качественных кожаных фаллоимитаторов.

Показать больше

8 мс. назад

Археологи заявляют, что игрушки для взрослых пользовались у древних большой популярностью.

Возраст старейшего каменного дилдо оценивается в 26 000 лет. А египетская царица Клеопатра и вовсе пользовалась вибратором из полой тыквы, наполненной живыми пчелами.

Древние греки и римляне не только пользовались дилдо, но и старались их всячески модернизировать. На деревянные и каменные секс-игрушки они натягивали кожаные чехлы.

Согласно дошедшим письменным источникам того времени, греческие женщины устроили забастовку во время Пелопоннесской войны из-за того, что прекратился импорт качественных кожаных фаллоимитаторов.

Возраст старейшего каменного дилдо оценивается в 26 000 лет. А египетская царица Клеопатра и вовсе пользовалась вибратором из полой тыквы, наполненной живыми пчелами.

Древние греки и римляне не только пользовались дилдо, но и старались их всячески модернизировать. На деревянные и каменные секс-игрушки они натягивали кожаные чехлы.

Согласно дошедшим письменным источникам того времени, греческие женщины устроили забастовку во время Пелопоннесской войны из-за того, что прекратился импорт качественных кожаных фаллоимитаторов.

Показать больше

1 год назад

А вы знали?

Известно, что древние римляне собрали в своей культуре все самое лучшее от ранее существовавших цивилизаций. И даже большинство знаменитых, знакомых всем нам со школьной скамьи, древнегреческих скульптур на самом деле - только римские мраморные копии. Древние греки в большинстве случаев предпочитали работать в бронзе.

Известно, что древние римляне собрали в своей культуре все самое лучшее от ранее существовавших цивилизаций. И даже большинство знаменитых, знакомых всем нам со школьной скамьи, древнегреческих скульптур на самом деле - только римские мраморные копии. Древние греки в большинстве случаев предпочитали работать в бронзе.

Показать больше

1 год назад

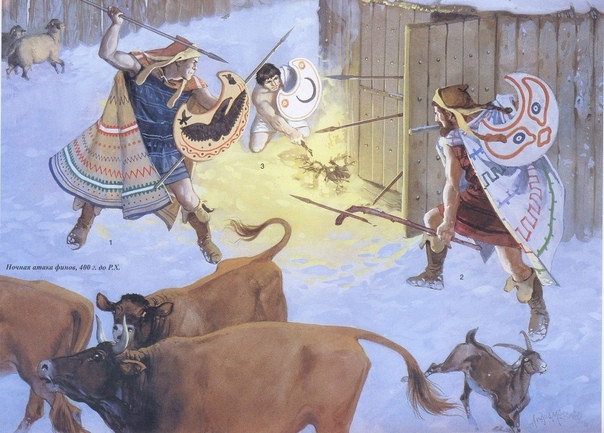

Ночная атака финов, 400 г. до Р.Х.

Зимой 400 г. до Р.Х. Ксенофонт посетил Севфа II в его укрепленном дворце. Греческих военачальников пригласили на пир. На пиру греки согласились помочь Севфу провести небольшую кампанию на юго-востоке против финов и других племен, вышедших из повиновения. Ксенофонт благожелательно отзывается о финах, сообщая, что тем удалось разграбить обоз одрисского царя Тереса, несмотря на численное превосходство армии одрисков. Ксенофонт считает финов наиболее опасными из фракийских племен, за их умение проводить ночные атаки. Фины также нападают и берут на абордаж суда, проплывающие мимо их побережья.

План заключался в том, чтобы захватить финов врасплох, выйдя к ним ночью и атаковав на следующее утро. Чтобы колонна не растянулась, гоплиты маршировали впереди, а Севф и его конница двигались следом. Замыкали колонну пелтасты. На рассвете пелтасты и конница выдвинулись во главу колонны, а в середине дня Севф перевалил через горы и атаковал селения финов. Нападение принесло успех, но воины Севфа рассеялись, преследуя убегающего противника. Ксенофон и молодые греки овладели холмом, тогда как старые воины разоряли деревни в долине. Собрав множество трофеев, одриски стали лагерем.

Фины бросили свои жилища и бежали в горы. Севф сжег несколько поселений и пригрозил, что сожжет все селения в округе и потравит посевы, если фины не вернутся. Женщины, старики и дети подчинились приказу, но молодые воины финов остались в горах. Ночью Севф приказал своим молодым гоплитам подняться в гору и атаковать лагерь противника. Многим финам удалось уйти, хотя они и понесли потери. Тогда Севф продолжил разорение равнины. Вскоре фины прислали к нему заложников и начали переговоры. Но все это были лишь уловки. На самом деле они разведывали устройство лагеря Севфа. Начались холода, и греки стали мерзнуть. Для защиты от мороза они обзавелись фракийской одеждой. Фины атаковали на следующую ночь. Они метали дротики, поджигали дома и сбивали наконечники с копий греков с помощью дубинок, надсмехаясь над гре

Зимой 400 г. до Р.Х. Ксенофонт посетил Севфа II в его укрепленном дворце. Греческих военачальников пригласили на пир. На пиру греки согласились помочь Севфу провести небольшую кампанию на юго-востоке против финов и других племен, вышедших из повиновения. Ксенофонт благожелательно отзывается о финах, сообщая, что тем удалось разграбить обоз одрисского царя Тереса, несмотря на численное превосходство армии одрисков. Ксенофонт считает финов наиболее опасными из фракийских племен, за их умение проводить ночные атаки. Фины также нападают и берут на абордаж суда, проплывающие мимо их побережья.

План заключался в том, чтобы захватить финов врасплох, выйдя к ним ночью и атаковав на следующее утро. Чтобы колонна не растянулась, гоплиты маршировали впереди, а Севф и его конница двигались следом. Замыкали колонну пелтасты. На рассвете пелтасты и конница выдвинулись во главу колонны, а в середине дня Севф перевалил через горы и атаковал селения финов. Нападение принесло успех, но воины Севфа рассеялись, преследуя убегающего противника. Ксенофон и молодые греки овладели холмом, тогда как старые воины разоряли деревни в долине. Собрав множество трофеев, одриски стали лагерем.

Фины бросили свои жилища и бежали в горы. Севф сжег несколько поселений и пригрозил, что сожжет все селения в округе и потравит посевы, если фины не вернутся. Женщины, старики и дети подчинились приказу, но молодые воины финов остались в горах. Ночью Севф приказал своим молодым гоплитам подняться в гору и атаковать лагерь противника. Многим финам удалось уйти, хотя они и понесли потери. Тогда Севф продолжил разорение равнины. Вскоре фины прислали к нему заложников и начали переговоры. Но все это были лишь уловки. На самом деле они разведывали устройство лагеря Севфа. Начались холода, и греки стали мерзнуть. Для защиты от мороза они обзавелись фракийской одеждой. Фины атаковали на следующую ночь. Они метали дротики, поджигали дома и сбивали наконечники с копий греков с помощью дубинок, надсмехаясь над гре

Показать больше

1 год назад

Филипп II – царь из провинции

404 год до н.э. Жестокая кровопролитная 27-летняя война подошла к концу. Бывший когда-то самым сильным афинский флот уничтожен, и Афины умирают от голода, оказавшись в руках своего давнего врага Спарты.

Тот, кто командовал афинским флотом, совершил ужасную ошибку, которая привела к тяжелой битве и полному разгрому афинян в месте, которое называлось Эгоспотамы.

В течение последовавших за падением Афин десятилетий Спарта и Фивы соперничали друг с другом за доминирование в Греции.

Но в 359 году до н.э. 23-летний юноша стал царем одной из удаленных северных греческих провинций – Македонии и за 20 лет изменил всю Грецию. Его звали Филипп II.

Македония была забавной греческой провинцией. Можно сказать, что это «девушка на выданье», но все никак не «невеста». Она обладала огромными людскими и природными ресурсами, но никак не могла соединить их друг с другом.

Греки, жившие в городах-государствах, считали македонцев не слишком развитым народом. Но за 20 лет Филипп объединил и изменил свою страну, превратив ее в самое сильное в военном отношении государство из всех когда-либо существовавших на территории Греции.

Филипп использовал два пути, чтобы возвысить Македонию: дипломатический и военный. Он начал заключать союзы с соседними провинциями и в то же время реформировал македонскую армию, превратив военную службу в полноправную профессию.

Основой его новой профессиональной армии стал корпус инженеров, которых Филипп привлек для разработки и создания новых типов оружия. Это стало уроком для всех будущих поколений, уроком того, как нужно воевать, чтобы побеждать.

Эллинистические города не признавали Македонию истинно греческим государством. Люди, называвшиеся македонцами, так долго боролись с варварами, что и самих себя стали считать варварами. Но Филипп II не был варваром, а если и был, то самым гениальным варваром из всех, которые когда-либо жили за земле.

404 год до н.э. Жестокая кровопролитная 27-летняя война подошла к концу. Бывший когда-то самым сильным афинский флот уничтожен, и Афины умирают от голода, оказавшись в руках своего давнего врага Спарты.

Тот, кто командовал афинским флотом, совершил ужасную ошибку, которая привела к тяжелой битве и полному разгрому афинян в месте, которое называлось Эгоспотамы.

В течение последовавших за падением Афин десятилетий Спарта и Фивы соперничали друг с другом за доминирование в Греции.

Но в 359 году до н.э. 23-летний юноша стал царем одной из удаленных северных греческих провинций – Македонии и за 20 лет изменил всю Грецию. Его звали Филипп II.

Македония была забавной греческой провинцией. Можно сказать, что это «девушка на выданье», но все никак не «невеста». Она обладала огромными людскими и природными ресурсами, но никак не могла соединить их друг с другом.

Греки, жившие в городах-государствах, считали македонцев не слишком развитым народом. Но за 20 лет Филипп объединил и изменил свою страну, превратив ее в самое сильное в военном отношении государство из всех когда-либо существовавших на территории Греции.

Филипп использовал два пути, чтобы возвысить Македонию: дипломатический и военный. Он начал заключать союзы с соседними провинциями и в то же время реформировал македонскую армию, превратив военную службу в полноправную профессию.

Основой его новой профессиональной армии стал корпус инженеров, которых Филипп привлек для разработки и создания новых типов оружия. Это стало уроком для всех будущих поколений, уроком того, как нужно воевать, чтобы побеждать.

Эллинистические города не признавали Македонию истинно греческим государством. Люди, называвшиеся македонцами, так долго боролись с варварами, что и самих себя стали считать варварами. Но Филипп II не был варваром, а если и был, то самым гениальным варваром из всех, которые когда-либо жили за земле.

Показать больше

1 год назад

Факты

В древнем мире фиолетовый цвет был редкостью. Греки знали только один способ получить фиолетовый краситель — он добывался из определённого вида морской улитки. Для получения красителя нужно было собрать и переработать огромное количество улиток, что определяло очень высокую стоимость фиолетового. На протяжении многих веков его могли себе позволить только очень богатые люди, поэтому во многих культурах фиолетовый цвет ассоциировался с монархией и властью.

В древнем мире фиолетовый цвет был редкостью. Греки знали только один способ получить фиолетовый краситель — он добывался из определённого вида морской улитки. Для получения красителя нужно было собрать и переработать огромное количество улиток, что определяло очень высокую стоимость фиолетового. На протяжении многих веков его могли себе позволить только очень богатые люди, поэтому во многих культурах фиолетовый цвет ассоциировался с монархией и властью.

Показать больше

1 год назад

А вы знали?

Известно, что древние римляне собрали в своей культуре все самое лучшее от ранее существовавших цивилизаций. И даже большинство знаменитых, знакомых всем нам со школьной скамьи, древнегреческих скульптур на самом деле - только римские мраморные копии. Древние греки в большинстве случаев предпочитали работать в бронзе.

Известно, что древние римляне собрали в своей культуре все самое лучшее от ранее существовавших цивилизаций. И даже большинство знаменитых, знакомых всем нам со школьной скамьи, древнегреческих скульптур на самом деле - только римские мраморные копии. Древние греки в большинстве случаев предпочитали работать в бронзе.

Показать больше

1 год назад

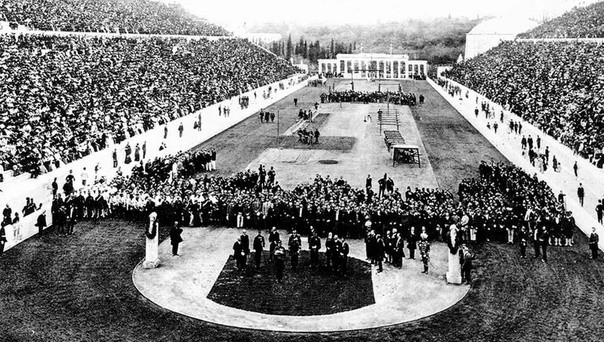

6 апреля 1896 года в Афинах состоялось открытие I Международных Олимпийских игр, после более чем полутора тысячелетней паузы. Организаторами Игр стали греки, вдохновленные идеей возрождения олимпийского движения

Самым известным агитатором возрождения Олимпийских игр был барон Пьер де Кубертен, который вдохновился идеей античных олимпийских игр, проходивших в Древней Греции.

23 июня 1894 года в Сорбонне прошёл I конгресс Международного олимпийского комитета, созванный по инициативе Кубертена. На конгрессе было принято решение возродить Олимпийские игры и создать Международный олимпийский комитет.

В МОК вошли представители 12 стран, в том числе России. Комитет был возглавлен Кубертеном в качестве генерального секретаря.

Были приняты и другие важные решения: подписана Олимпийская хартия, проводить Олимпиаду решили раз 4 года в различных городах мира.

Спустя 2 года во время царствования Георга I Греция уже принимала I Олимпийские игры современности, проходившие в Афинах. При этом сам король открывал эти игры.

В Играх принял участие 241 спортсмен из 14 стран, причём женщины к участию в соревнованиях не допускались. Спортсмены соревновались в 9 дисциплинах, таких как спортивная гимнастика, легкая атлетика, тяжелая атлетика, фехтование, гребля на байдарках и другие. Соревновались за золотую, серебряную и бронзовую медали в каждой дисциплине. Всего были разыграны 43 комплекта медалей.

Из-за отсутствия необходимого финансирования, российская команда не смогла принять участие в данных соревнованиях. Но, несмотря на это, один представитель из России все-таки смог добраться до Афин - киевлянин по имени Николай Риттер. В своем письме из Афин он сообщал: «Русских почти нет, из участников - я один. О себе могу сообщить, что на пробном испытании по стрельбе по подвижной мишени и по борьбе я прошёл первым: все пули удачно попали в мишени, а желающих посоревноваться в борьбе удалось одолеть…»

Однако позже Риттер отозвал свою заявку на участие. Но, несмотря на столь неудачный опыт, в дальнейшем он становится самым энергичным пропагандистом Олимпийских игр в России.

По завершении Олимпийских игр Кубертен был избран на пост президента Международного олимпийского комитета.

Самым известным агитатором возрождения Олимпийских игр был барон Пьер де Кубертен, который вдохновился идеей античных олимпийских игр, проходивших в Древней Греции.

23 июня 1894 года в Сорбонне прошёл I конгресс Международного олимпийского комитета, созванный по инициативе Кубертена. На конгрессе было принято решение возродить Олимпийские игры и создать Международный олимпийский комитет.

В МОК вошли представители 12 стран, в том числе России. Комитет был возглавлен Кубертеном в качестве генерального секретаря.

Были приняты и другие важные решения: подписана Олимпийская хартия, проводить Олимпиаду решили раз 4 года в различных городах мира.

Спустя 2 года во время царствования Георга I Греция уже принимала I Олимпийские игры современности, проходившие в Афинах. При этом сам король открывал эти игры.

В Играх принял участие 241 спортсмен из 14 стран, причём женщины к участию в соревнованиях не допускались. Спортсмены соревновались в 9 дисциплинах, таких как спортивная гимнастика, легкая атлетика, тяжелая атлетика, фехтование, гребля на байдарках и другие. Соревновались за золотую, серебряную и бронзовую медали в каждой дисциплине. Всего были разыграны 43 комплекта медалей.

Из-за отсутствия необходимого финансирования, российская команда не смогла принять участие в данных соревнованиях. Но, несмотря на это, один представитель из России все-таки смог добраться до Афин - киевлянин по имени Николай Риттер. В своем письме из Афин он сообщал: «Русских почти нет, из участников - я один. О себе могу сообщить, что на пробном испытании по стрельбе по подвижной мишени и по борьбе я прошёл первым: все пули удачно попали в мишени, а желающих посоревноваться в борьбе удалось одолеть…»

Однако позже Риттер отозвал свою заявку на участие. Но, несмотря на столь неудачный опыт, в дальнейшем он становится самым энергичным пропагандистом Олимпийских игр в России.

По завершении Олимпийских игр Кубертен был избран на пост президента Международного олимпийского комитета.

Показать больше

1 год назад

апреля 1453 г. султан Мехмед II Завоеватель раскинул свой походный шатёр на европейском берегу Босфора. Началась осада Города. Именно так – с заглавной буквы. По той простой причине, что Константинополь был единственным. Единственным настоящим центром европейской цивилизации. Его потеря окончательно разделила течение истории на «до» и «после».

К этому важнейшему эпизоду отношение сложилось странное. Дескать, и так всё шло к тому, что Константинополь будет захвачен турками. Их тьмы и тьмы, а в Городе только и умеют, что молиться и совершать крестные ходы. Да и вообще время Византии уже подошло к концу – она одряхлела и обладала всего лишь тенью былого величия.

Действительности это, мягко говоря, не соответствует. Даже с чисто военной точки зрения «обречённость» Константинополя – вопрос спорный. Красивые песни о непобедимых суровых бойцах ислама и изнеженных греках, которые не знают, с какого конца браться за меч – не более, чем плод недобросовестной пропаганды.

В реальности взятие Города стоило Мехмеду II очень и очень большой крови. И это несмотря на то, что к подготовке он отнёсся весьма ответственно.

Так, Константинополь был изолирован со стороны суши и со стороны Чёрного моря, где султан в кратчайшие сроки возвёл крепость Румелихисар, которая имела неофициальное, но очень характерное название – Богаз-кесен. То есть «Перерезающая глотку».

Для осады и штурма Мехмед подготовил войско общей численностью до 150 тысяч человек, куда входили непосредственно штурмовые отряды, сапёры и артиллерия. В те времена артиллерия считалась сильной, если на тысячу солдат приходилось одно орудие, производящее от 3 до 5 выстрелов в день. Бомбардировка Константинополя велась ежедневно на протяжении 6 недель. В день производилось от 100 до 150 выстрелов, причём довольно эффективно использовались бомбарды венгерского инженера Урбана. В частности, «Базилика», которая метала каменные ядра весом в полтонны на расстояние до 2 км. Словом, подготовлено всё было умело, грех жаловаться. Город с населением в 50 тысяч и войском не более 10 тысяч должен был сразу упасть к ногам султана.

Но не упал. Если составить график сражений с 6 апреля по 29 мая, то выйдет, что турки раз за разом терпели поражение.

7 апреля. Штурм передовых укреплений. Отбит с уроном для турок.

12 апреля. Турецкий флот пытается прорваться в бухту Золотого Рога. Атака отбита.

17-18 апреля – ночная атака турок, четырёхчасовой бой. Позиции удержаны, атака отбита без потерь и с большим уроном для турок.

20 апреля три венецианские галеры с оружием и золотом, а также один греческий корабль с зерном прорываются в осаждённый Константинополь. Командующий турецким флотом Балтоглу проигрывает этот бой вчистую. Султан в ярости приказывает пороть его плетьми.

7 мая. Турки с помощью артиллерии проделывают значительную брешь в районе ворот св. Романа. Использование венгерской бомбарды «Базилика» почти виртуозное. Но развить успех не могут – греки контратакуют, турки бегут.

16 мая. Греки взрывают турецкий подкоп под стены Константинополя. Взятые в подземном бою пленные турки сдают все остальные подкопы. Они взрываются или заливаются водой.

18-19 мая. Греки делают вылазку, подрывают и сжигают турецкие осадные башни.

После всех этих щелчков по носу «непобедимый» Мехмед Завоеватель берёт тайм-аут. Настроение у него подавленное. Первый советник султана, Али-паша, изрекает: «Относительно этого я с самого начала предугадывал, как будет, и часто говорил тебе это, но ты меня не слушал. И теперь опять, если тебе это угодно, хорошо было бы уйти отсюда, чтобы не случилось с нами чего худшего».

Тем не менее, в ночь с 28 на 29 мая назначается приступ. И он поначалу не приносит успеха туркам. Отборные штурмовые отряды готовы дрогнуть. Некоторые даже бегут. Однако за их спинами стоят надёжные люди. Чауши и равдухи – полицейские и судебные чины османов. Которые в этот критический момент не сплоховали: «Они стали бить отступающих железными палками и плетьми, чтобы те не показывали спины врагу. Кто опишет крики, вопли и горестные стоны избитых!»

Но и это не приносит успеха. Штурмовые отряды всё-таки откатываются. В том единственном месте, где несколько сотен турок сумели прорваться в город через бреши, их попросту окружили и вырезали до последнего человека.

На чашу весов бросают последнее. Вот что обещает султан своему «непобедимому» войску, которое вроде как пылко верует и вроде как готово воевать во имя высоких идеалов ислама: «Если победим, жалованье, которое я уплачиваю, будет увеличено вдвое с сегодняшнего дня и до конца жизни. И на три дня весь город будет вашим. Что награбите там – золотую утварь или одежду, или пленных, будут то мужчины и женщины, дети и младенцы, вы вольны распоряжаться их жизнью и смертью, никто не потребует от вас ответа». Призыв к животным, низменным инстинктам – действительно последнее средство. Никакими идеалами здесь и не пахнет – только кровь, насилие, зверство.

Последний император Восточной Римской Империи Константин XI отлично это понимал. Свидетельством тому – его речь перед последним штурмом Города. «Те, кто идёт против нас, подобны бессловесным животным. Пусть же будут направлены против них и щиты ваши, и мечи, и копья. Думайте так, что охотитесь на множество диких свиней, чтобы знали враги, что они имеют дело не с бессловесными животными, как они сами, а с господами и повелителями их, с потомками эллинов и римлян».

Город был захвачен вечером. Потомки эллинов и римлян не смогли его удержать. Верх взяла жестокая сила, прервавшая правильное течение истории и стеревшая с лица земли последний островок античности, где до последнего момента сохранялась живая европейская цивилизация. Заново к её ценностям Запад придёт только после Возрождения. Которого не понадобилось бы при наличии Константинополя – преемника и наследника Греции и Рима.

К этому важнейшему эпизоду отношение сложилось странное. Дескать, и так всё шло к тому, что Константинополь будет захвачен турками. Их тьмы и тьмы, а в Городе только и умеют, что молиться и совершать крестные ходы. Да и вообще время Византии уже подошло к концу – она одряхлела и обладала всего лишь тенью былого величия.

Действительности это, мягко говоря, не соответствует. Даже с чисто военной точки зрения «обречённость» Константинополя – вопрос спорный. Красивые песни о непобедимых суровых бойцах ислама и изнеженных греках, которые не знают, с какого конца браться за меч – не более, чем плод недобросовестной пропаганды.

В реальности взятие Города стоило Мехмеду II очень и очень большой крови. И это несмотря на то, что к подготовке он отнёсся весьма ответственно.

Так, Константинополь был изолирован со стороны суши и со стороны Чёрного моря, где султан в кратчайшие сроки возвёл крепость Румелихисар, которая имела неофициальное, но очень характерное название – Богаз-кесен. То есть «Перерезающая глотку».

Для осады и штурма Мехмед подготовил войско общей численностью до 150 тысяч человек, куда входили непосредственно штурмовые отряды, сапёры и артиллерия. В те времена артиллерия считалась сильной, если на тысячу солдат приходилось одно орудие, производящее от 3 до 5 выстрелов в день. Бомбардировка Константинополя велась ежедневно на протяжении 6 недель. В день производилось от 100 до 150 выстрелов, причём довольно эффективно использовались бомбарды венгерского инженера Урбана. В частности, «Базилика», которая метала каменные ядра весом в полтонны на расстояние до 2 км. Словом, подготовлено всё было умело, грех жаловаться. Город с населением в 50 тысяч и войском не более 10 тысяч должен был сразу упасть к ногам султана.

Но не упал. Если составить график сражений с 6 апреля по 29 мая, то выйдет, что турки раз за разом терпели поражение.

7 апреля. Штурм передовых укреплений. Отбит с уроном для турок.

12 апреля. Турецкий флот пытается прорваться в бухту Золотого Рога. Атака отбита.

17-18 апреля – ночная атака турок, четырёхчасовой бой. Позиции удержаны, атака отбита без потерь и с большим уроном для турок.

20 апреля три венецианские галеры с оружием и золотом, а также один греческий корабль с зерном прорываются в осаждённый Константинополь. Командующий турецким флотом Балтоглу проигрывает этот бой вчистую. Султан в ярости приказывает пороть его плетьми.

7 мая. Турки с помощью артиллерии проделывают значительную брешь в районе ворот св. Романа. Использование венгерской бомбарды «Базилика» почти виртуозное. Но развить успех не могут – греки контратакуют, турки бегут.

16 мая. Греки взрывают турецкий подкоп под стены Константинополя. Взятые в подземном бою пленные турки сдают все остальные подкопы. Они взрываются или заливаются водой.

18-19 мая. Греки делают вылазку, подрывают и сжигают турецкие осадные башни.

После всех этих щелчков по носу «непобедимый» Мехмед Завоеватель берёт тайм-аут. Настроение у него подавленное. Первый советник султана, Али-паша, изрекает: «Относительно этого я с самого начала предугадывал, как будет, и часто говорил тебе это, но ты меня не слушал. И теперь опять, если тебе это угодно, хорошо было бы уйти отсюда, чтобы не случилось с нами чего худшего».

Тем не менее, в ночь с 28 на 29 мая назначается приступ. И он поначалу не приносит успеха туркам. Отборные штурмовые отряды готовы дрогнуть. Некоторые даже бегут. Однако за их спинами стоят надёжные люди. Чауши и равдухи – полицейские и судебные чины османов. Которые в этот критический момент не сплоховали: «Они стали бить отступающих железными палками и плетьми, чтобы те не показывали спины врагу. Кто опишет крики, вопли и горестные стоны избитых!»

Но и это не приносит успеха. Штурмовые отряды всё-таки откатываются. В том единственном месте, где несколько сотен турок сумели прорваться в город через бреши, их попросту окружили и вырезали до последнего человека.

На чашу весов бросают последнее. Вот что обещает султан своему «непобедимому» войску, которое вроде как пылко верует и вроде как готово воевать во имя высоких идеалов ислама: «Если победим, жалованье, которое я уплачиваю, будет увеличено вдвое с сегодняшнего дня и до конца жизни. И на три дня весь город будет вашим. Что награбите там – золотую утварь или одежду, или пленных, будут то мужчины и женщины, дети и младенцы, вы вольны распоряжаться их жизнью и смертью, никто не потребует от вас ответа». Призыв к животным, низменным инстинктам – действительно последнее средство. Никакими идеалами здесь и не пахнет – только кровь, насилие, зверство.

Последний император Восточной Римской Империи Константин XI отлично это понимал. Свидетельством тому – его речь перед последним штурмом Города. «Те, кто идёт против нас, подобны бессловесным животным. Пусть же будут направлены против них и щиты ваши, и мечи, и копья. Думайте так, что охотитесь на множество диких свиней, чтобы знали враги, что они имеют дело не с бессловесными животными, как они сами, а с господами и повелителями их, с потомками эллинов и римлян».

Город был захвачен вечером. Потомки эллинов и римлян не смогли его удержать. Верх взяла жестокая сила, прервавшая правильное течение истории и стеревшая с лица земли последний островок античности, где до последнего момента сохранялась живая европейская цивилизация. Заново к её ценностям Запад придёт только после Возрождения. Которого не понадобилось бы при наличии Константинополя – преемника и наследника Греции и Рима.

Показать больше

1 год назад

"Все дороги ведут в Рим" - эта старинная поговорка прекрасно иллюстрирует значимость и величие вечного города, центра вселенной, "caput mundi".

Архитектура Рима – это труд римских строителей на протяжении 27 веков: от маметринской темницы до вокзала Термини.

Если греки достигли вершин в литературе, в искусстве, в философии и духовной сфере, то римляне, более практичные и рациональные, особенно проявили себя на политическом и административном поприще и в организации империи.

Архитектура Рима – это труд римских строителей на протяжении 27 веков: от маметринской темницы до вокзала Термини.

Если греки достигли вершин в литературе, в искусстве, в философии и духовной сфере, то римляне, более практичные и рациональные, особенно проявили себя на политическом и административном поприще и в организации империи.

Показать больше

1 год назад

Радий Петрович Погодин (16 августа 1925 — 30 марта 1993) - писатель, поэт, сценарист, художник.

ДОН КИХОТ

В блокаду я остался один. Выучился на автослесаря. Ремонтировал грузовики, разбитые на фронте. Сам сделал печурку из листового железа — все в блокаду печурками согревались — печи топить было нечем. Дрова у меня из сарая украли. И я украл — книги. Из соседнего сарая. Связки книг. Хозяева их, образованный народ, эвакуировались в Алма-Ату.

Я старался найти что-нибудь деревянное. Всю домашнюю мебель сжег. На Гаванской улице разбирали бревенчатый дом, и я норовил ухватить что полегче: рамы, части дверных коробок — словом, то дерево, что мне было по силам. Потом, когда тело мое приняло форму скелета, а отечные ноги — форму валенок и я выходил на улицу только за хлебом и за снегом для кипятка, я перешел на бумажное топливо и на обувь. Обувь давала больше тепла, чем книги, но ее было мало — особенно жарко горели галоши. Книги горели плохо. От них было много золы. Но особенно неприятно было книжки рвать — целиком они совсем не горели, обугливаясь, дымили и удушали огонь.

Каких книжек я только не наносил в кладовку из соседнего сарая от образованных людей. Больше всего было Гарина-Михайловского, писателя, которого сейчас, пожалуй, мало кто знает. Были у меня Золя, Шиллер, Мериме, Вальтер Скотт, Бальзак, были русские классики. Много было книжек советской поэзии в мягких переплетах. Была даже книжка Адольфа Гитлера "Майн Кампф" — ее я сжег с удовольствием. Я старался не думать, что жгу книги, пока мне не попался в руки "Дон Кихот". Это была книга моего старшего брата. Брат был во всем лучше меня, и не потому, что был старше. Он был объективно лучше. Жил он с отцом, мать с отцом состояли в разводе. Нас брат любил и пришел к нам жить перед самой войной. И в армию его провожала мама. С собой брат принес красивый переливчатый плащ и три книги: "Дон Кихот", Рабле и однотомник Чехова. Эти три книжки и были перед войной нашей домашней библиотекой.

"Дон Кихота" на моих глазах не читал никто, кроме прилежных девочек-отличниц, которые даже в баню ходят с книжками.

Я сидел у печурки и рассматривал картинки Доре. Хотел я и "Дон Кихота" в огонь засунуть. Но Рыцарь был из блокады. Художник Доре все предвидел. Рыцарь ехал на своем Росинанте через мою комнату — он был ленинградцем с изможденным до смерти лицом и непокоренным сердцем. В глазах его полыхал огонь, может быть, огонь тех книг, которые я уже сжег.

Мне вспомнилась фраза, сказанная о Дон Кихоте братом: "Камень, брошенный в Рыцаря, попадет в нас. Заслони его, если понадобится..." К тому времени мой старший брат уже погиб где-то в Карпатских горах.

Когда брат принес "Дон Кихота", я сказал ему:

— Неужели ты это читаешь? Это же для детей.

— Это для всех, — сказал он.

— Лев Толстой гениальнее.

— Может быть.

— Он тронутый.

— Тронутый, — согласился брат. У брата были очень ясные глаза: если у меня они были как два маленьких серых булыжника, чуть в синеву, то у него, может быть, те же камни, но на дне веселого ручья. — Он не душевнобольной, — сказал брат. — Но тронутый безусловно. Смотри, как здорово: тронутый идальго въезжает в мир на своем Росинанте и оказывается, что мир густо населен умалишенными. Пока тронутого Дона нет, общего сумасшествия не видно — всюду грязь и все грязны. Художники говорят: чем больше грязи, тем больше связи. В социальных палитрах каждый цвет существует с добавкой "грязно": грязно-голубой, грязно-зеленый, даже грязно-черный. А тут въезжает на Росинанте Рыцарь ослепительно чистый. Тронутый в сторону чистоты. Ты понимаешь, что мы видим?

— Понимаю, — сказал я. Но сам я этого тогда не видел, и мне в оправдание было лишь то, что сам я тогда "Дон Кихота" не читал — пробовал, но скуку эту не одолел.

Брат объяснил, что позже этот прием, но с обратным знаком, использовал Гоголь в "Мертвых душах", где мошенник Чичиков на фоне российских негодяев выглядит чуть ли не образцом благородства. Гашек использовал прием Сервантеса прямодушно: солдат Швейк у него сумасшедший даже со справкой. И на фоне нормального сумасшедшего со справкой армия Франца-Иосифа выглядит толпой идиотов и воров. Остап Бендер у Ильфа и Петрова — тот же прием.

"Золотого теленка" я еще тоже не осилил, эта книга мне тоже казалась глупой и скучной. Брат знал о моих затруднениях — глаза его смеялись.

— Конечно, — говорил он. — Глупо сражаться с баранами, если это бараны. Но если это народ...

— А почему его каторжники побили? — спросил я заносчиво.

— Если ты каторжника освободил, это еще не значит, что он перестал быть убийцей и вором.

— Но злость берёт — такой дурак, — сказал я.

— Ты помнишь клоунов — Белого и Рыжего? — спросил брат. — Тебе всегда, конечно, было жалко Белого? Дон Кихот и Санчо Панса — клоунская пара.

— Не заливай.

— Да нет, так оно и есть. Это еще одно чудо этой книги. Идеи Белого клоуна — Дон Кихота столь высоки, что он не кажется нам шутом, но скорее святым. Дон Кихота посвятил в рыцари трактирщик. Они альтернативны.

— Что? — спросил я. Мода на иностранные слова тогда процветала, но на какие-то моряцко-спортивные.

— Взаимоисключающи, — сказал брат.-— Рыцарь — альтернатива трактирщику. Санчо Панса — трактирщик. Но он сострадает Дон Кихоту, как всякий Рыжий клоун сострадает клоуну Белому. И сострадание это снимает взаимоисключаемость — они могут через сострадание друг к другу сосуществовать. Рыжий клоун знает, что без Белого клоуна людям не справиться с жизнью. Дои Кихот выше религии. Выше Христа. Но он смешон, и поэтому люди в церкви молятся Христу. Дон Кихота они втихую сожгли на костре. Дон Кихот — разрушитель религий. У него одна молитва — Дева.

Я возразил, сказав что-то насчет идиотских великанов.

— И великаны, — сказал брат. — Они не бред собачий. Рабство — это не плен, это наклонность. Мы каждое мгновение готовы подчиняться: "Король убит. Да здравствует король!" Обжорство. Глупость. Мошенничество. Невежество. Нет пороков-карликов — все великаны. Пьянство пока неистребимый великан.

— Тогда зачем сражаться?

— Чтобы не погибнуть. Жизнь — борьба с самим собой.

— А ветряная мельница?

— Это особый великан, самый страшный. Ветряная мельница — мать машинной цивилизации. По определению Маркса. Сервантес до этого сам допер в шестнадцатом веке. Машинная цивилизация поработит человеческий разум, заставит наш мозг трудиться лишь над совершенствованием машин. Ветряная мельница истощит землю, прогрызет ее, как червь яблоко. Истощит душу...

— Но зачем он себе Дульсинею придумал?

Брат пожал плечами.

"Дон Кихота" я не сжег. Не сжег Чехова Антона Павловича и Пантагрюэля. "Дон Кихота" я не читаю. Но когда читаю Каштанку или Ваньку Жукова, я вижу блокаду, вижу глаза Горгоны, которые убивают.

И думаю: "Если не сбылась мечта моего друга Степы и мы не построили Библиотеку-Храм, то пока еще не построили и памятника библиотеке. Библиотека еще жива. Отчего же ей было так плохо?"

Мы не нуждались в свете с небес! Долгое время. Древние греки называли такие времена Темными Веками. Но Рыцарь Печального Образа ехал на Росинанте по нашим просторам...

Он едет через наши сердца. Через сердца молодых. Через сердца детей.

Я обращаю свои глаза к книге. Я ставлю ее на полку. Миллионы книг я ставлю на полку. Чтобы сторожить.

Вдруг кто-то великий вырубит электричество. А книгу ведь и со свечкой можно читать.

© Радий Погодин

ДОН КИХОТ

В блокаду я остался один. Выучился на автослесаря. Ремонтировал грузовики, разбитые на фронте. Сам сделал печурку из листового железа — все в блокаду печурками согревались — печи топить было нечем. Дрова у меня из сарая украли. И я украл — книги. Из соседнего сарая. Связки книг. Хозяева их, образованный народ, эвакуировались в Алма-Ату.

Я старался найти что-нибудь деревянное. Всю домашнюю мебель сжег. На Гаванской улице разбирали бревенчатый дом, и я норовил ухватить что полегче: рамы, части дверных коробок — словом, то дерево, что мне было по силам. Потом, когда тело мое приняло форму скелета, а отечные ноги — форму валенок и я выходил на улицу только за хлебом и за снегом для кипятка, я перешел на бумажное топливо и на обувь. Обувь давала больше тепла, чем книги, но ее было мало — особенно жарко горели галоши. Книги горели плохо. От них было много золы. Но особенно неприятно было книжки рвать — целиком они совсем не горели, обугливаясь, дымили и удушали огонь.

Каких книжек я только не наносил в кладовку из соседнего сарая от образованных людей. Больше всего было Гарина-Михайловского, писателя, которого сейчас, пожалуй, мало кто знает. Были у меня Золя, Шиллер, Мериме, Вальтер Скотт, Бальзак, были русские классики. Много было книжек советской поэзии в мягких переплетах. Была даже книжка Адольфа Гитлера "Майн Кампф" — ее я сжег с удовольствием. Я старался не думать, что жгу книги, пока мне не попался в руки "Дон Кихот". Это была книга моего старшего брата. Брат был во всем лучше меня, и не потому, что был старше. Он был объективно лучше. Жил он с отцом, мать с отцом состояли в разводе. Нас брат любил и пришел к нам жить перед самой войной. И в армию его провожала мама. С собой брат принес красивый переливчатый плащ и три книги: "Дон Кихот", Рабле и однотомник Чехова. Эти три книжки и были перед войной нашей домашней библиотекой.

"Дон Кихота" на моих глазах не читал никто, кроме прилежных девочек-отличниц, которые даже в баню ходят с книжками.

Я сидел у печурки и рассматривал картинки Доре. Хотел я и "Дон Кихота" в огонь засунуть. Но Рыцарь был из блокады. Художник Доре все предвидел. Рыцарь ехал на своем Росинанте через мою комнату — он был ленинградцем с изможденным до смерти лицом и непокоренным сердцем. В глазах его полыхал огонь, может быть, огонь тех книг, которые я уже сжег.

Мне вспомнилась фраза, сказанная о Дон Кихоте братом: "Камень, брошенный в Рыцаря, попадет в нас. Заслони его, если понадобится..." К тому времени мой старший брат уже погиб где-то в Карпатских горах.

Когда брат принес "Дон Кихота", я сказал ему:

— Неужели ты это читаешь? Это же для детей.

— Это для всех, — сказал он.

— Лев Толстой гениальнее.

— Может быть.

— Он тронутый.

— Тронутый, — согласился брат. У брата были очень ясные глаза: если у меня они были как два маленьких серых булыжника, чуть в синеву, то у него, может быть, те же камни, но на дне веселого ручья. — Он не душевнобольной, — сказал брат. — Но тронутый безусловно. Смотри, как здорово: тронутый идальго въезжает в мир на своем Росинанте и оказывается, что мир густо населен умалишенными. Пока тронутого Дона нет, общего сумасшествия не видно — всюду грязь и все грязны. Художники говорят: чем больше грязи, тем больше связи. В социальных палитрах каждый цвет существует с добавкой "грязно": грязно-голубой, грязно-зеленый, даже грязно-черный. А тут въезжает на Росинанте Рыцарь ослепительно чистый. Тронутый в сторону чистоты. Ты понимаешь, что мы видим?

— Понимаю, — сказал я. Но сам я этого тогда не видел, и мне в оправдание было лишь то, что сам я тогда "Дон Кихота" не читал — пробовал, но скуку эту не одолел.

Брат объяснил, что позже этот прием, но с обратным знаком, использовал Гоголь в "Мертвых душах", где мошенник Чичиков на фоне российских негодяев выглядит чуть ли не образцом благородства. Гашек использовал прием Сервантеса прямодушно: солдат Швейк у него сумасшедший даже со справкой. И на фоне нормального сумасшедшего со справкой армия Франца-Иосифа выглядит толпой идиотов и воров. Остап Бендер у Ильфа и Петрова — тот же прием.

"Золотого теленка" я еще тоже не осилил, эта книга мне тоже казалась глупой и скучной. Брат знал о моих затруднениях — глаза его смеялись.

— Конечно, — говорил он. — Глупо сражаться с баранами, если это бараны. Но если это народ...

— А почему его каторжники побили? — спросил я заносчиво.

— Если ты каторжника освободил, это еще не значит, что он перестал быть убийцей и вором.

— Но злость берёт — такой дурак, — сказал я.

— Ты помнишь клоунов — Белого и Рыжего? — спросил брат. — Тебе всегда, конечно, было жалко Белого? Дон Кихот и Санчо Панса — клоунская пара.

— Не заливай.

— Да нет, так оно и есть. Это еще одно чудо этой книги. Идеи Белого клоуна — Дон Кихота столь высоки, что он не кажется нам шутом, но скорее святым. Дон Кихота посвятил в рыцари трактирщик. Они альтернативны.

— Что? — спросил я. Мода на иностранные слова тогда процветала, но на какие-то моряцко-спортивные.

— Взаимоисключающи, — сказал брат.-— Рыцарь — альтернатива трактирщику. Санчо Панса — трактирщик. Но он сострадает Дон Кихоту, как всякий Рыжий клоун сострадает клоуну Белому. И сострадание это снимает взаимоисключаемость — они могут через сострадание друг к другу сосуществовать. Рыжий клоун знает, что без Белого клоуна людям не справиться с жизнью. Дои Кихот выше религии. Выше Христа. Но он смешон, и поэтому люди в церкви молятся Христу. Дон Кихота они втихую сожгли на костре. Дон Кихот — разрушитель религий. У него одна молитва — Дева.

Я возразил, сказав что-то насчет идиотских великанов.

— И великаны, — сказал брат. — Они не бред собачий. Рабство — это не плен, это наклонность. Мы каждое мгновение готовы подчиняться: "Король убит. Да здравствует король!" Обжорство. Глупость. Мошенничество. Невежество. Нет пороков-карликов — все великаны. Пьянство пока неистребимый великан.

— Тогда зачем сражаться?

— Чтобы не погибнуть. Жизнь — борьба с самим собой.

— А ветряная мельница?

— Это особый великан, самый страшный. Ветряная мельница — мать машинной цивилизации. По определению Маркса. Сервантес до этого сам допер в шестнадцатом веке. Машинная цивилизация поработит человеческий разум, заставит наш мозг трудиться лишь над совершенствованием машин. Ветряная мельница истощит землю, прогрызет ее, как червь яблоко. Истощит душу...

— Но зачем он себе Дульсинею придумал?

Брат пожал плечами.

"Дон Кихота" я не сжег. Не сжег Чехова Антона Павловича и Пантагрюэля. "Дон Кихота" я не читаю. Но когда читаю Каштанку или Ваньку Жукова, я вижу блокаду, вижу глаза Горгоны, которые убивают.

И думаю: "Если не сбылась мечта моего друга Степы и мы не построили Библиотеку-Храм, то пока еще не построили и памятника библиотеке. Библиотека еще жива. Отчего же ей было так плохо?"

Мы не нуждались в свете с небес! Долгое время. Древние греки называли такие времена Темными Веками. Но Рыцарь Печального Образа ехал на Росинанте по нашим просторам...

Он едет через наши сердца. Через сердца молодых. Через сердца детей.

Я обращаю свои глаза к книге. Я ставлю ее на полку. Миллионы книг я ставлю на полку. Чтобы сторожить.

Вдруг кто-то великий вырубит электричество. А книгу ведь и со свечкой можно читать.

© Радий Погодин

Показать больше

1 год назад

Артефакт: фарфоровые «обманки» в музее Алабина

В музее им. Алабина хранится целая коллекция фарфоровых «обманок», которые были популярны в убранстве парадных столов и интерьеров на протяжении XVIII-XIX веков. Рассказываем историю необычных предметов обихода — масленицы и табачницы.

В 1984 году в самарский музей поступили две масленицы в форме груши и яблока, лежащих на листьях. Они были сделаны в начале XX века на фарфоровом заводе Матвея Кузнецова в Дулево. Изделия выполнены из фаянса с помощью формовки и ручной росписи.

В 2022 году фонды музея пополнились еще одним образцом фарфоровых «обманок» — табачницей под названием «Цветущий пень». Она была также произведена на заводе «Товарищества М. С. Кузнецова» ориентировочно в конце XIX — начале XX века.