1 мс. назад

57-летняя Валерия дала жару, надев лонгслив с одним рукавом, дерзкий кожаный плащ и джинсовые сапоги. Певица Валерия не перестает удивлять поклонников своим внешним видом. Артистке едва ли можно дать 40 лет! 57-летняя певица в прекрасной форме — она это доказала, снявшись в дерзкой фотосессии. На кадрах очаровательная блондинка предстала перед объективом в разных образах. На некоторых снимках артистка позирует на фоне города в длинном кожаном черном плаще. Затем, избавившись от верхней одежды, принимает смелые позы в широких штанах и элегантном черном топе с одним рукавом, который отлично подчеркнул подтянутую фигуру. Интересно то, что исполнительница совершенно не выглядит на свой возраст. Это ли умелые навыки фотошопа, а может Валерия просто давно раскрыла секрет, как можно продлить молодость на долгие годы. Хотя некоторые считают, что та лукавит, когда отрицает какие-либо хирургические манипуляции со своей внешностью. Ранее в одном из интервью Валерия призналась, что никогда не делала пластических операций, однако не исключает подобное хирургическое вмешательство в будущем. Правда сейчас женщина не планирует что-либо менять в своей внешности. Пока что она поддерживает внешность косметологическими процедурами. «Ты можешь завязать кожу узелочком, зашить себе, откачать, вставить что угодно, но если глаза безжизненные и осанка плохая, ты будешь выглядеть как тюнингованная старушка!» —призналась звезда

Показать больше

1 мс. назад

Шоу-спектакль "Виновна ли?" - стал потихоньку заливать в альбом новые снимки :) Если кому интересно ... альбом тут: https://vk.com/album413256...

#poledance #пилон #колготки #pantyhose #высокиесапоги #vinovnali #виновнали #виновна_ли

#poledance #пилон #колготки #pantyhose #высокиесапоги #vinovnali #виновнали #виновна_ли

Показать больше

1 мс. назад

📷 Kostya romantikov

Тома и Даша #heels #брюнетка #высокиесапоги #миниплатье #ножки #сапоги #сапожки #тфп #ищумодель

Тома и Даша #heels #брюнетка #высокиесапоги #миниплатье #ножки #сапоги #сапожки #тфп #ищумодель

Показать больше

1 мс. назад

57-летняя Валерия дала жару, надев лонгслив с одним рукавом, дерзкий кожаный плащ и джинсовые сапоги. Певица Валерия не перестает удивлять поклонников своим внешним видом. Артистке едва ли можно дать 40 лет! 57-летняя певица в прекрасной форме — она это доказала, снявшись в дерзкой фотосессии. На кадрах очаровательная блондинка предстала перед объективом в разных образах. На некоторых снимках артистка позирует на фоне города в длинном кожаном черном плаще. Затем, избавившись от верхней одежды, принимает смелые позы в широких штанах и элегантном черном топе с одним рукавом, который отлично подчеркнул подтянутую фигуру. Интересно то, что исполнительница совершенно не выглядит на свой возраст. Это ли умелые навыки фотошопа, а может Валерия просто давно раскрыла секрет, как можно продлить молодость на долгие годы. Хотя некоторые считают, что та лукавит, когда отрицает какие-либо хирургические манипуляции со своей внешностью. Ранее в одном из интервью Валерия призналась, что никогда не делала пластических операций, однако не исключает подобное хирургическое вмешательство в будущем. Правда сейчас женщина не планирует что-либо менять в своей внешности. Пока что она поддерживает внешность косметологическими процедурами. «Ты можешь завязать кожу узелочком, зашить себе, откачать, вставить что угодно, но если глаза безжизненные и осанка плохая, ты будешь выглядеть как тюнингованная старушка!» —призналась звезда

Показать больше

1 мс. назад

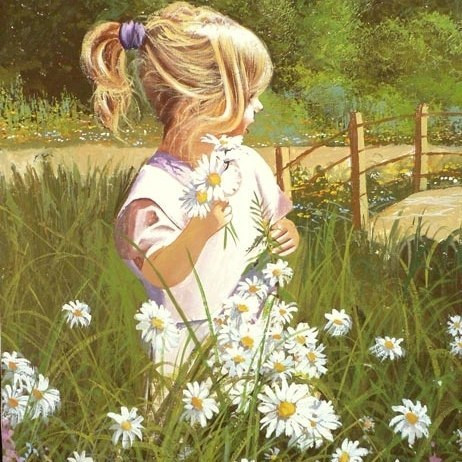

123 способа воскресить в себе девочку

Я знаю, как для многих актуальна эта тема. И для меня в том числе. С рождением наших детей мы напрочь забываем, что и сами дети. В глубине души. Начинаем ходить всегда с умным видом, стараемся сделать все правильно. От такой серьезности жизнь радостнее не становится. И мы начинаем стесняться своей спонтанности, непосредственности. Она и так проявляется раз в полгода, а мы еще и давим ее.

Но состояние девочки, дочери, очень важно для любой женщины, жены. Потому что мужчины ждут от нас этого – искренности, восхищения, непредсказуемости и умения радоваться. Именно в таком состоянии можно и нужно просить подарки. Именно в этом состоянии можно научиться гасить мужской гнев.

Но для начала нужно найти в себе эту девочку, найти и воскресить. Точнее, откопать ее из-под завалов, сделать ей искусственное дыхание, потому как она там томилась много десятков лет. А потом снова научиться жить вместе с ней. Не хочется много философствовать об этом, хочу предложить вам 123 простых шага для того, чтобы ощутить снова себя девочкой. Даже если вам уже очень много лет и особенно если вы очень серьезная дама.

Это не волшебные манипуляции, это достаточно странные действия, которые подарят вам внутреннее ощущение детства. Если вы, конечно, не задавите их стыдом:) Прошу вас сразу отключить внутреннего критика, который скажет о том, где можно простудиться, а где кислотные дожди, где это совсем глупо, это вредно и так далее. Помните, что детям на то, какой вредный и опасный этот дождь – все равно. Как и на то, что на снегу нельзя валяться. Они получают от жизни удовольствие всеми возможными способами. Пора и нам об этом вспомнить!

1. Погулять под дождем без зонта, а еще лучше танцевать под дождем.

2. Искупаться в одежде.

3. Делать себе смешные прически – хотя бы для дома.

4. Наряжаться дома, петь и танцевать, пародируя какую-то исполнительницу.

5. Купаться голышом (будьте только аккуратны при выборе места и времени).

6. Позавтракать мороженым.

7. Готовить смешные завтраки – животными или рожицами.

8. Показать мужу язык во время ссоры.

9. Прыгать на кровати.

10. Кататься с горок на детских площадках.

11. Купить себе самую красивую куклу.

12. Мерить глубину луж в резиновых сапогах.

13. Ходить босиком по траве в парке.

14. Прыгать от радости.

15. Рыдать над грустными фильмами – особенно в кинотеатре.

16. Украшать волосы цветами.

17. Рассказывать анекдоты и смешные истории.

18. Использовать смешные и детские слова для ссоры – «Ах, ты бяка-закаляка!».

19. Стрелять из водяных пистолетов.

20. Корчить смешные рожицы зеркалу.

21. Топать ножками в тот момент, когда появляется гнев.

22. Исполнить детскую мечту – например, прокатиться на лошадке или съездить в Диснейленд.

23. Играть в снежки.

24. Качаться на качелях.

25. Валяться в снегу.

26. Устраивать бои подушками.

27. Рисовать на запотевшем окне.

28. Во время праздников устраивать маскарад и самой долго продумывать свой образ.

29. Купить себе самый красивый набор гуаши и от души порисовать что получится.

30. Выделить дома стену для рисования – и сотворить на ней что-нибудь этакое.

31. Попрыгать на батуте.

32. От обиды побить тарелки.

33. Гадать на святки и не только.

34. Носить дома юбочку, как у балерины.

35. Кататься на санках с горок.

36. Когда тебе плохо, просить: «Возьми меня на ручки, что-то мне как-то одиноооко и груууустно».

37. Зарываться в песок целиком.

38. Делать яркий педикюр.

39. Носить розовое, да-да, розовое, как у Барби.

40.Лепить из пластилина поделки.

41. Запускать воздушных змеев.

42. Делать блинчикам смешные рожицы.

43.Дурачиться – с подружками или без никого.

44. Плести венки и носить их на голове.

45.Иногда спать днем.

46. Поиграть в гонки в салоне игровых автоматов.

47. Делать в книжках цветные закладки, выделять маркером интересные места.

48. Визжать, когда страшно. Например, на аттракционах.

49. Украшать к празднику весь дом.

50. Лазить по деревьям (можно не очень высоко).

51.Запускать кораблики по рекам.

52. Покупать себе девочковые тетрадки, дневнички и на полях рисовать цветочки и сердечки.

53. Ловить снежинки ртом.

54. Кататься на троллейбусе кругами.

55. Открыто бояться высоты, больших собак и стоматологов.

56. Чаще улыбаться и смеяться.

57. Отложить все дела и просто отдохнуть в кровати.

58. Иметь коллекцию красивых разноцветных ручек и писать ими свои мечты.

59. Купить себе корону – и иногда ее надевать.

60.Танцевать с пылесосом или шваброй.

61. Совершать безумные поступки.

62. Дуть в трубочку со своим молочным коктейлем, прежде чем начнешь его пить.

63. Купить себе забавную и милую пижаму или сорочку.

64. Купаться во время дождя.

65. Делать вареники с сюрпризами.

66. Сделать выставку своих картин или фотографий.

67. Кормить кошек, собак, птиц на улице.

68. Иногда играть в принцессу.

69. Меняться нарядами с подругами.

70. Носить забавные украшения, бижутерию.

71. Кататься на велосипеде.

72. Надувать мыльные пузыри.

73. Есть жареную картошку со сковородки.

74. Принимать ванну с огромным количеством пены.

75. Кидаться песком на пляже.

76. Заплетать разные косички, с ленточками и без них.

77. Нарушать данные обещания и искренне за это извиняться.

78. Забыть о времени хотя бы на один день, не носить часов.

79. Носить шляпы с огромными полями.

80. Иногда на ужин заказывать пиццу.

81. Покупать себе воздушные шарики.

82. Делать смешные стенгазеты.

83. Писать мужу любовные записки.

84. Напевать любимые песни, когда занимаешься делами.

85. Плакать от неудачи или обиды.

86. Купить себе розовое платье принцессы – и носить его дома.

87. Лепить снеговиков с морковками вместо носа.

88. Смотреть мультфильмы в кинотеатре без детей.

89. Носить девчоночьи ободки, заколки, резинки – с цветами, стразами, разных цветов.

90. Опоздать – пусть это будет первый раз в жизни.

91. Называть любимых ласковыми словами – солнышками, зайками, лапушками, крокодильчиками и ежиками – по обстоятельствам

92. Купить себе плюшевого друга и спать с ним.

93. Строить замки из песка.

94. Собирать букеты полевых цветов и трав.

95. Сидеть, а еще лучше валяться на траве.

96. Купить себе яркие резиновые сапоги для дачи (если дача есть).

97. Читать иногда любовные романы.

98. Хотя бы иногда называть родителей мамулечка и папулечка.

99. Намазаться целебной грязью.

100. Украшать дом свечами по вечерам.

101.Позволить себе нелогичность – ну и что, что вчера сказала «да» — сегодня могу передумать.

102. Плести фенечки, браслетики, делать украшения своими руками.

103. Отправиться в поход с палаткой в лес (с мужчиной!).

104. Щебетать с другими девочками ни о чем – о нарядах и косметике по несколько часов.

105. Носить не только стильные солнцезащитные очки, но и необычные и забавные.

106. Позволить себе целый день ничего не делать, просто лежать в кровати, смотреть любимый фильм и есть любимое мороженое.

107. Family look – одевать всю семью в одинаковую одежду или хотя бы в одинаковый цвет

108. Петь в душе (то есть в том месте, где вы обычно моетесь).

109. Играть в забавные игры семьей – Твистер, Крокодил и другие.

110. Чаще обнимать всех вокруг.

111. Говорить близким: «Я тебя очень-очень-очень-очень люблю!»

112. Искренне восхищаться даже маленькими подвигами мужа.

113. Использовать активнее кружева, рюшечки, цветы в украшении себя и своего пространства.

114. Надувать пузыри из жвачки.

115. Придумывать детям сказки вместо того, чтобы читать готовые.

116. Делать себе локоны, как у принцессы.

117. В магазине померить разные парики и поснимать себя на телефон.

118. Отправиться в сказочное путешествие – например, в Лапландию, или страну Мумий-Троллей, или Карлсона.

119. Сделать из своей кровати ложе принцессы с красивым покрывалом, подушками, балдахином

120. Мечтать, клеить коллажи своей мечты.

121. Купить себе очень дорогое и очень красивое платье (например, свадебное, если у вас его не было).

122.Кататься на роликах.

123. Всем проблемам отвечать: «Я подумаю об этом завтра».

Это далеко не все – пусть включится ваша фантазия и продолжит – что вы еще удивительного делали в детстве, о чем сегодня позабыли?

Главное делать это для себя. Рядом могут быть и ваши дети. И они будут рады увидеть маму такой. Но делать это нужно не для них, а для себя! Чтобы вы получили удовольствие от этого процесса!

И помните, что девочка – это важное состояние, но не единственное. У хорошей жены этих ролей и состояний пять. Хорошо бы уметь в нужный момент включать нужное:)

Пойду-ка покачаюсь на качелях...

Ольга Валяева

Я знаю, как для многих актуальна эта тема. И для меня в том числе. С рождением наших детей мы напрочь забываем, что и сами дети. В глубине души. Начинаем ходить всегда с умным видом, стараемся сделать все правильно. От такой серьезности жизнь радостнее не становится. И мы начинаем стесняться своей спонтанности, непосредственности. Она и так проявляется раз в полгода, а мы еще и давим ее.

Но состояние девочки, дочери, очень важно для любой женщины, жены. Потому что мужчины ждут от нас этого – искренности, восхищения, непредсказуемости и умения радоваться. Именно в таком состоянии можно и нужно просить подарки. Именно в этом состоянии можно научиться гасить мужской гнев.

Но для начала нужно найти в себе эту девочку, найти и воскресить. Точнее, откопать ее из-под завалов, сделать ей искусственное дыхание, потому как она там томилась много десятков лет. А потом снова научиться жить вместе с ней. Не хочется много философствовать об этом, хочу предложить вам 123 простых шага для того, чтобы ощутить снова себя девочкой. Даже если вам уже очень много лет и особенно если вы очень серьезная дама.

Это не волшебные манипуляции, это достаточно странные действия, которые подарят вам внутреннее ощущение детства. Если вы, конечно, не задавите их стыдом:) Прошу вас сразу отключить внутреннего критика, который скажет о том, где можно простудиться, а где кислотные дожди, где это совсем глупо, это вредно и так далее. Помните, что детям на то, какой вредный и опасный этот дождь – все равно. Как и на то, что на снегу нельзя валяться. Они получают от жизни удовольствие всеми возможными способами. Пора и нам об этом вспомнить!

1. Погулять под дождем без зонта, а еще лучше танцевать под дождем.

2. Искупаться в одежде.

3. Делать себе смешные прически – хотя бы для дома.

4. Наряжаться дома, петь и танцевать, пародируя какую-то исполнительницу.

5. Купаться голышом (будьте только аккуратны при выборе места и времени).

6. Позавтракать мороженым.

7. Готовить смешные завтраки – животными или рожицами.

8. Показать мужу язык во время ссоры.

9. Прыгать на кровати.

10. Кататься с горок на детских площадках.

11. Купить себе самую красивую куклу.

12. Мерить глубину луж в резиновых сапогах.

13. Ходить босиком по траве в парке.

14. Прыгать от радости.

15. Рыдать над грустными фильмами – особенно в кинотеатре.

16. Украшать волосы цветами.

17. Рассказывать анекдоты и смешные истории.

18. Использовать смешные и детские слова для ссоры – «Ах, ты бяка-закаляка!».

19. Стрелять из водяных пистолетов.

20. Корчить смешные рожицы зеркалу.

21. Топать ножками в тот момент, когда появляется гнев.

22. Исполнить детскую мечту – например, прокатиться на лошадке или съездить в Диснейленд.

23. Играть в снежки.

24. Качаться на качелях.

25. Валяться в снегу.

26. Устраивать бои подушками.

27. Рисовать на запотевшем окне.

28. Во время праздников устраивать маскарад и самой долго продумывать свой образ.

29. Купить себе самый красивый набор гуаши и от души порисовать что получится.

30. Выделить дома стену для рисования – и сотворить на ней что-нибудь этакое.

31. Попрыгать на батуте.

32. От обиды побить тарелки.

33. Гадать на святки и не только.

34. Носить дома юбочку, как у балерины.

35. Кататься на санках с горок.

36. Когда тебе плохо, просить: «Возьми меня на ручки, что-то мне как-то одиноооко и груууустно».

37. Зарываться в песок целиком.

38. Делать яркий педикюр.

39. Носить розовое, да-да, розовое, как у Барби.

40.Лепить из пластилина поделки.

41. Запускать воздушных змеев.

42. Делать блинчикам смешные рожицы.

43.Дурачиться – с подружками или без никого.

44. Плести венки и носить их на голове.

45.Иногда спать днем.

46. Поиграть в гонки в салоне игровых автоматов.

47. Делать в книжках цветные закладки, выделять маркером интересные места.

48. Визжать, когда страшно. Например, на аттракционах.

49. Украшать к празднику весь дом.

50. Лазить по деревьям (можно не очень высоко).

51.Запускать кораблики по рекам.

52. Покупать себе девочковые тетрадки, дневнички и на полях рисовать цветочки и сердечки.

53. Ловить снежинки ртом.

54. Кататься на троллейбусе кругами.

55. Открыто бояться высоты, больших собак и стоматологов.

56. Чаще улыбаться и смеяться.

57. Отложить все дела и просто отдохнуть в кровати.

58. Иметь коллекцию красивых разноцветных ручек и писать ими свои мечты.

59. Купить себе корону – и иногда ее надевать.

60.Танцевать с пылесосом или шваброй.

61. Совершать безумные поступки.

62. Дуть в трубочку со своим молочным коктейлем, прежде чем начнешь его пить.

63. Купить себе забавную и милую пижаму или сорочку.

64. Купаться во время дождя.

65. Делать вареники с сюрпризами.

66. Сделать выставку своих картин или фотографий.

67. Кормить кошек, собак, птиц на улице.

68. Иногда играть в принцессу.

69. Меняться нарядами с подругами.

70. Носить забавные украшения, бижутерию.

71. Кататься на велосипеде.

72. Надувать мыльные пузыри.

73. Есть жареную картошку со сковородки.

74. Принимать ванну с огромным количеством пены.

75. Кидаться песком на пляже.

76. Заплетать разные косички, с ленточками и без них.

77. Нарушать данные обещания и искренне за это извиняться.

78. Забыть о времени хотя бы на один день, не носить часов.

79. Носить шляпы с огромными полями.

80. Иногда на ужин заказывать пиццу.

81. Покупать себе воздушные шарики.

82. Делать смешные стенгазеты.

83. Писать мужу любовные записки.

84. Напевать любимые песни, когда занимаешься делами.

85. Плакать от неудачи или обиды.

86. Купить себе розовое платье принцессы – и носить его дома.

87. Лепить снеговиков с морковками вместо носа.

88. Смотреть мультфильмы в кинотеатре без детей.

89. Носить девчоночьи ободки, заколки, резинки – с цветами, стразами, разных цветов.

90. Опоздать – пусть это будет первый раз в жизни.

91. Называть любимых ласковыми словами – солнышками, зайками, лапушками, крокодильчиками и ежиками – по обстоятельствам

92. Купить себе плюшевого друга и спать с ним.

93. Строить замки из песка.

94. Собирать букеты полевых цветов и трав.

95. Сидеть, а еще лучше валяться на траве.

96. Купить себе яркие резиновые сапоги для дачи (если дача есть).

97. Читать иногда любовные романы.

98. Хотя бы иногда называть родителей мамулечка и папулечка.

99. Намазаться целебной грязью.

100. Украшать дом свечами по вечерам.

101.Позволить себе нелогичность – ну и что, что вчера сказала «да» — сегодня могу передумать.

102. Плести фенечки, браслетики, делать украшения своими руками.

103. Отправиться в поход с палаткой в лес (с мужчиной!).

104. Щебетать с другими девочками ни о чем – о нарядах и косметике по несколько часов.

105. Носить не только стильные солнцезащитные очки, но и необычные и забавные.

106. Позволить себе целый день ничего не делать, просто лежать в кровати, смотреть любимый фильм и есть любимое мороженое.

107. Family look – одевать всю семью в одинаковую одежду или хотя бы в одинаковый цвет

108. Петь в душе (то есть в том месте, где вы обычно моетесь).

109. Играть в забавные игры семьей – Твистер, Крокодил и другие.

110. Чаще обнимать всех вокруг.

111. Говорить близким: «Я тебя очень-очень-очень-очень люблю!»

112. Искренне восхищаться даже маленькими подвигами мужа.

113. Использовать активнее кружева, рюшечки, цветы в украшении себя и своего пространства.

114. Надувать пузыри из жвачки.

115. Придумывать детям сказки вместо того, чтобы читать готовые.

116. Делать себе локоны, как у принцессы.

117. В магазине померить разные парики и поснимать себя на телефон.

118. Отправиться в сказочное путешествие – например, в Лапландию, или страну Мумий-Троллей, или Карлсона.

119. Сделать из своей кровати ложе принцессы с красивым покрывалом, подушками, балдахином

120. Мечтать, клеить коллажи своей мечты.

121. Купить себе очень дорогое и очень красивое платье (например, свадебное, если у вас его не было).

122.Кататься на роликах.

123. Всем проблемам отвечать: «Я подумаю об этом завтра».

Это далеко не все – пусть включится ваша фантазия и продолжит – что вы еще удивительного делали в детстве, о чем сегодня позабыли?

Главное делать это для себя. Рядом могут быть и ваши дети. И они будут рады увидеть маму такой. Но делать это нужно не для них, а для себя! Чтобы вы получили удовольствие от этого процесса!

И помните, что девочка – это важное состояние, но не единственное. У хорошей жены этих ролей и состояний пять. Хорошо бы уметь в нужный момент включать нужное:)

Пойду-ка покачаюсь на качелях...

Ольга Валяева

Показать больше

1 мс. назад

📷 Kostya romantikov

Sonrisa в студии 2 #heels #pantyhose #tights #колготки #ножки #сапоги #сапожки #тфп #ищумодель

Sonrisa в студии 2 #heels #pantyhose #tights #колготки #ножки #сапоги #сапожки #тфп #ищумодель

Показать больше

2 мс. назад

Друзья! ЗИМА НЕИЗБЕЖНА!

И мы приглашаем Вас в наш магазин в Санкт-Петербурге, ул. Малая Конюшенная 12

Мы предлагаем Вам изделия из войлока и меха собственного производства, а также изделия наших русских мастеров!

Натуральные унты и монголки

Мягкие валенки самовалки

Шикарные тапочки для всей семьи из войлока, овчины, песца и даже волка

Варежки и перчатки из овчины, козы, волка, норки и эксклюзив из павловопосадского платка

Обалденно красивые муфты и капоры

Шапки ушанки из овчины, песца и чернобурки

Удивительные банные шапки Солохи и это наш собственный дизайн и пошив

Удобные и тёплые валенки сапоги для деток

Ну и конечно носочки, чулочки, гольфы и гетры из мериноса)

Ждём всех по адресу: Санкт-Петербург, Малая Конюшенная 12 с 10.00 до 22.00

Мы любим своих покупателей и стараемся для Вас)

https://vk.com/tapokvaleno...

И мы приглашаем Вас в наш магазин в Санкт-Петербурге, ул. Малая Конюшенная 12

Мы предлагаем Вам изделия из войлока и меха собственного производства, а также изделия наших русских мастеров!

Натуральные унты и монголки

Мягкие валенки самовалки

Шикарные тапочки для всей семьи из войлока, овчины, песца и даже волка

Варежки и перчатки из овчины, козы, волка, норки и эксклюзив из павловопосадского платка

Обалденно красивые муфты и капоры

Шапки ушанки из овчины, песца и чернобурки

Удивительные банные шапки Солохи и это наш собственный дизайн и пошив

Удобные и тёплые валенки сапоги для деток

Ну и конечно носочки, чулочки, гольфы и гетры из мериноса)

Ждём всех по адресу: Санкт-Петербург, Малая Конюшенная 12 с 10.00 до 22.00

Мы любим своих покупателей и стараемся для Вас)

https://vk.com/tapokvaleno...

Показать больше

2 мс. назад

Друзья! ЗИМА НЕИЗБЕЖНА!

И мы приглашаем Вас в наш магазин в Санкт-Петербурге, ул. Малая Конюшенная 12

Мы предлагаем Вам изделия из войлока и меха собственного производства, а также изделия наших русских мастеров!

Натуральные унты и монголки

Мягкие валенки самовалки

Шикарные тапочки для всей семьи из войлока, овчины, песца и даже волка

Варежки и перчатки из овчины, козы, волка, норки и эксклюзив из павловопосадского платка

Обалденно красивые муфты и капоры

Шапки ушанки из овчины, песца и чернобурки

Удивительные банные шапки Солохи и это наш собственный дизайн и пошив

Удобные и тёплые валенки сапоги для деток

Ну и конечно носочки, чулочки, гольфы и гетры из мериноса)

Ждём всех по адресу: Санкт-Петербург, Малая Конюшенная 12 с 10.00 до 22.00

Мы любим своих покупателей и стараемся для Вас)

И мы приглашаем Вас в наш магазин в Санкт-Петербурге, ул. Малая Конюшенная 12

Мы предлагаем Вам изделия из войлока и меха собственного производства, а также изделия наших русских мастеров!

Натуральные унты и монголки

Мягкие валенки самовалки

Шикарные тапочки для всей семьи из войлока, овчины, песца и даже волка

Варежки и перчатки из овчины, козы, волка, норки и эксклюзив из павловопосадского платка

Обалденно красивые муфты и капоры

Шапки ушанки из овчины, песца и чернобурки

Удивительные банные шапки Солохи и это наш собственный дизайн и пошив

Удобные и тёплые валенки сапоги для деток

Ну и конечно носочки, чулочки, гольфы и гетры из мериноса)

Ждём всех по адресу: Санкт-Петербург, Малая Конюшенная 12 с 10.00 до 22.00

Мы любим своих покупателей и стараемся для Вас)

Показать больше

2 мс. назад

Костюм смерти: как страх породил образ чумного доктора

Во времена чумных эпидемий, терзавших Европу на протяжении веков, врачи, призванные лечить больных, выглядели скорее как персонажи из кошмарного сна. Костюм — чёрный, длинный, пропитанный воском, с широкими рукавами и высокими сапогами — дополняла маска с длинным клювом, напоминающая облик ворона или хищной птицы. Но за этим жутковатым видом стояла попытка науки — пусть и примитивной — защитить человека от невидимого врага.

Средневековая медицина верила, что чума распространяется через «миазмы» — ядовитые испарения от трупов и больных. Чтобы избежать «заражённого воздуха», итальянский врач Чезаре Моргили в XVII веке предложил использовать маску с клювом, заполненным ароматическими веществами. Внутрь помещали камфору, мяту, гвоздику, мирру, сухие цветы или уксусную тряпку — всё, что было способно перебить смрад. В тяжёлых случаях, когда вонь оказывалась сильнее, врачи поджигали содержимое клюва, создавая дым, который, нейтрализует «ядовитые испарения».

Костюм продумывали до мелочей: вощёный кожаный плащ защищал от брызг и насекомых, сапоги и перчатки закрывали тело, а тонкая трость позволяла осматривать пациентов, не прикасаясь к ним. Даже широкополая шляпа играла роль — она подчёркивала статус врача, и помогала маске плотно прилегать к голове. Окончательный вид костюма сформировался в первой половине XVII века, и его автором считается французский медик Шарль де Лорм, советник королей и практикующий врач.

Такое снаряжение не спасало от чумы, но давало иллюзию контроля в мире, где смерть была повсюду.

Во времена чумных эпидемий, терзавших Европу на протяжении веков, врачи, призванные лечить больных, выглядели скорее как персонажи из кошмарного сна. Костюм — чёрный, длинный, пропитанный воском, с широкими рукавами и высокими сапогами — дополняла маска с длинным клювом, напоминающая облик ворона или хищной птицы. Но за этим жутковатым видом стояла попытка науки — пусть и примитивной — защитить человека от невидимого врага.

Средневековая медицина верила, что чума распространяется через «миазмы» — ядовитые испарения от трупов и больных. Чтобы избежать «заражённого воздуха», итальянский врач Чезаре Моргили в XVII веке предложил использовать маску с клювом, заполненным ароматическими веществами. Внутрь помещали камфору, мяту, гвоздику, мирру, сухие цветы или уксусную тряпку — всё, что было способно перебить смрад. В тяжёлых случаях, когда вонь оказывалась сильнее, врачи поджигали содержимое клюва, создавая дым, который, нейтрализует «ядовитые испарения».

Костюм продумывали до мелочей: вощёный кожаный плащ защищал от брызг и насекомых, сапоги и перчатки закрывали тело, а тонкая трость позволяла осматривать пациентов, не прикасаясь к ним. Даже широкополая шляпа играла роль — она подчёркивала статус врача, и помогала маске плотно прилегать к голове. Окончательный вид костюма сформировался в первой половине XVII века, и его автором считается французский медик Шарль де Лорм, советник королей и практикующий врач.

Такое снаряжение не спасало от чумы, но давало иллюзию контроля в мире, где смерть была повсюду.

Показать больше

2 мс. назад

2 мс. назад

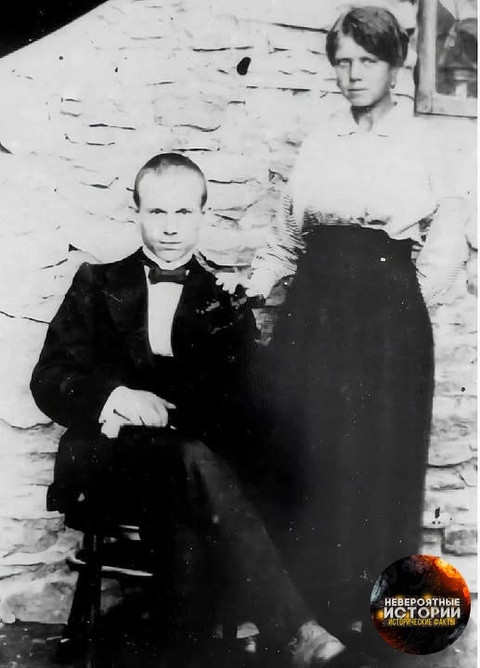

На фотографии 1910 года — крепкие люди из сибирского села Енисейской губернии.

Все одеты по-праздничному: шинели, сапоги, аккуратные стрижки — видно, что перед съёмкой готовились основательно. Кто-то гордо держит ружьё — символ защиты и промысла, другой — балалайку, намекая, что жизнь здесь не только труд, но и музыка, праздник, семейные посиделки. На заднем плане — добротный деревянный дом, свидетельствующий о достатке и устроенности быта. Это не бедные батраки, а, скорее всего, зажиточная крестьянская семья, живущая в ладу с природой, традициями и своими возможностями.

По России было множество таких сибирских селении, где люди строили свою жизнь с оружием для охоты и балалайкой для души.

Все одеты по-праздничному: шинели, сапоги, аккуратные стрижки — видно, что перед съёмкой готовились основательно. Кто-то гордо держит ружьё — символ защиты и промысла, другой — балалайку, намекая, что жизнь здесь не только труд, но и музыка, праздник, семейные посиделки. На заднем плане — добротный деревянный дом, свидетельствующий о достатке и устроенности быта. Это не бедные батраки, а, скорее всего, зажиточная крестьянская семья, живущая в ладу с природой, традициями и своими возможностями.

По России было множество таких сибирских селении, где люди строили свою жизнь с оружием для охоты и балалайкой для души.

Показать больше

2 мс. назад

📷 Kostya romantikov

Элеонора в студии #heels #pantyhose #tights #колготки #ножки #сапоги #сапожки #тфп #ищумодель

Элеонора в студии #heels #pantyhose #tights #колготки #ножки #сапоги #сапожки #тфп #ищумодель

Показать больше

2 мс. назад

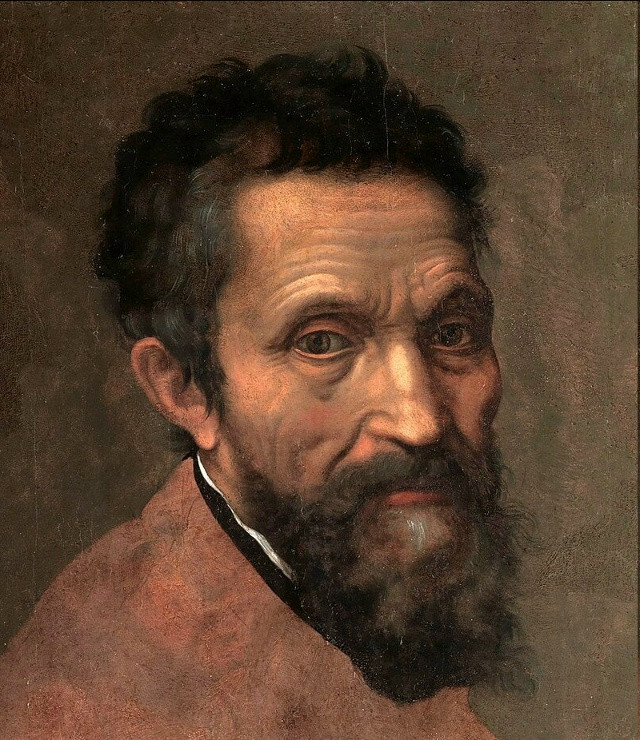

Микеланджело: гений который не мылся годами

Известный представитель эпохи Возрождения – Микеланджело Буонарроти – отличался завидной работоспособностью и спал не более пяти часов в сутки. Причем, делал он это, не снимая одежды и даже обуви. Порой, он не снимал сапоги неделями, и потом их приходилось сдирать вместе с кожей. Этому научил его отец: «Главное, береги голову, не кутайся чрезмерно и никогда не мойся!» (письмо от 19 декабря 1500 г.).

Художник считал гигиену вредной и вообще не задумывался «о чистоте ногтей». Он считал, что, не снимая сапог и одежды его мышцы не расслабляются, а значит, проснувшись, он более работоспособен, да и время на одевание тратить не придется. Порой, в путешествиях он снимал койку для себя и своих учеников, и они спали все вместе. Дело вовсе не в интимных отношениях – обыкновенная экономия. Несмотря на принципиальное пренебрежение гигиеной, художник прожил до 88 лет.

Даниэле да Вольтерра. Портрет Микеланджело. 1545 год.

Известный представитель эпохи Возрождения – Микеланджело Буонарроти – отличался завидной работоспособностью и спал не более пяти часов в сутки. Причем, делал он это, не снимая одежды и даже обуви. Порой, он не снимал сапоги неделями, и потом их приходилось сдирать вместе с кожей. Этому научил его отец: «Главное, береги голову, не кутайся чрезмерно и никогда не мойся!» (письмо от 19 декабря 1500 г.).

Художник считал гигиену вредной и вообще не задумывался «о чистоте ногтей». Он считал, что, не снимая сапог и одежды его мышцы не расслабляются, а значит, проснувшись, он более работоспособен, да и время на одевание тратить не придется. Порой, в путешествиях он снимал койку для себя и своих учеников, и они спали все вместе. Дело вовсе не в интимных отношениях – обыкновенная экономия. Несмотря на принципиальное пренебрежение гигиеной, художник прожил до 88 лет.

Даниэле да Вольтерра. Портрет Микеланджело. 1545 год.

Показать больше

2 мс. назад

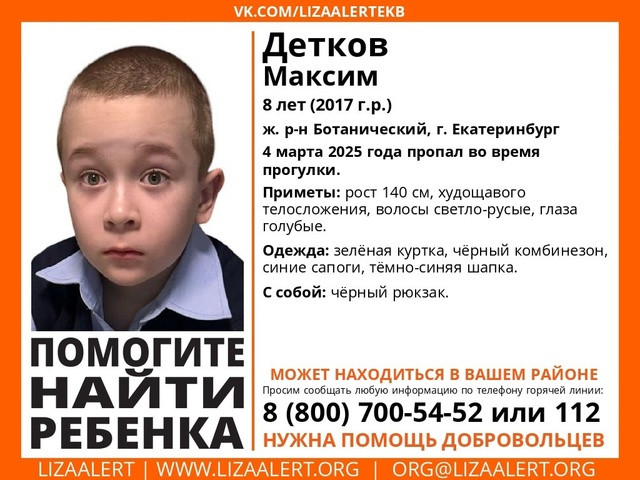

Гвардии рядовой Сереженька навеки в строю.

Серёже Алешкову было 6 лет, когда немцы казнили его маму и старшего брата за связь с партизанами. Произошло это в Калужской области.

Серёжу спасла соседка. Она выбросила ребёнка из окна хаты и крикнула, чтобы он бежал что было сил. Мальчик бросился в лес. Дело было осенью 1942 года. Трудно сказать, сколько времени бродил ребёнок, голодный, измученный, замёрзший в калужских лесах. На него натолкнулись разведчики 142-го гвардейского стрелкового полка, которым командовал майор Воробьёв. Они перенесли мальчика на руках через линию фронта. И оставили в полку.

Трудней всего было подобрать одежду для маленького солдата: ну где найдёшь сапоги тридцатого размера? Однако со временем отыскалась и обувь, и форма – всё как полагается. Молодой неженатый майор Михаил Воробьёв стал для Серёжи вторым отцом. Кстати, позднее он официально усыновил мальчика.

– Вот только мамы у тебя нет, Серёженька, – как-то грустно сказал майор, гладя по коротко стриженым волосам мальчика.

– Нет, так будет, – ответил тот. – Мне нравится медсестра тётя Нина, она добрая и красивая.

Так с лёгкой руки ребёнка майор нашёл своё счастье и прожил с Ниной Андреевной Бедовой, старшиной медицинской службы, всю свою жизнь.

Серёжа помогал старшим товарищам как мог: носил бойцам почту и патроны, в перерывах между боями пел песни. У Серёженьки оказался замечательный характер – весёлый, спокойный, он никогда не ныл и не жаловался по пустякам. А для солдат этот мальчик стал напоминанием о мирной жизни, у каждого из них остался дома кто-то, кто их любил и ждал. Все старались приласкать ребёнка. Но своё сердце Серёжа раз и навсегда отдал Воробьёву.

Медаль «За боевые заслуги» Серёжа получил за то, что спас жизнь своему названному отцу. Однажды во время фашистского налёта бомба разворотила блиндаж командира полка. Никто, кроме мальчика, не видел, что под завалом из брёвен находится майор Воробьёв.

– Папка! – не своим голосом закричал Серёжа, подскочил к блиндажу и прижался ухом к брёвнам. Снизу раздался глухой стон.

Глотая слёзы, мальчик попытался сдвинуть брёвна в сторону, но только разодрал руки в кровь. Несмотря на продолжающиеся взрывы, Серёжа побежал за подмогой. Он привёл к заваленному блиндажу солдат, и те вытащили своего командира. А гвардии рядовой Серёжа стоял рядом и рыдал в голос, размазывая грязь по лицу, как самый обыкновенный маленький мальчик, которым он, собственно, и был.

Командующий 8-й гвардейской армией генерал Чуйков, узнав о юном герое, наградил Серёжу боевым оружием – трофейным пистолетом «вальтер». Позднее мальчик был ранен, отправлен в госпиталь и на передовую больше не вернулся. Известно, что Сергей Алешков окончил Суворовское училище и Харьковский юридический институт. Много лет проработал юристом в Челябинске, поближе к своей семье – Михаилу и Нине Воробьёвым. В последние годы работал прокурором. Умер рано, в 1990 году. Сказались годы войны.

История сына полка Алешкова кажется легендой, если бы не старая чёрно-белая фотография, с которой доверчиво смотрит на нас улыбающийся круглолицый мальчик с лихо надвинутой на одно ухо пилоткой. Гвардии рядовой Серёженька. Ребёнок, попавший в жернова войны, переживший много бед и ставший настоящим человеком. А для этого, как известно, нужна не только сила характера, но и доброе сердце.

Серёже Алешкову было 6 лет, когда немцы казнили его маму и старшего брата за связь с партизанами. Произошло это в Калужской области.

Серёжу спасла соседка. Она выбросила ребёнка из окна хаты и крикнула, чтобы он бежал что было сил. Мальчик бросился в лес. Дело было осенью 1942 года. Трудно сказать, сколько времени бродил ребёнок, голодный, измученный, замёрзший в калужских лесах. На него натолкнулись разведчики 142-го гвардейского стрелкового полка, которым командовал майор Воробьёв. Они перенесли мальчика на руках через линию фронта. И оставили в полку.

Трудней всего было подобрать одежду для маленького солдата: ну где найдёшь сапоги тридцатого размера? Однако со временем отыскалась и обувь, и форма – всё как полагается. Молодой неженатый майор Михаил Воробьёв стал для Серёжи вторым отцом. Кстати, позднее он официально усыновил мальчика.

– Вот только мамы у тебя нет, Серёженька, – как-то грустно сказал майор, гладя по коротко стриженым волосам мальчика.

– Нет, так будет, – ответил тот. – Мне нравится медсестра тётя Нина, она добрая и красивая.

Так с лёгкой руки ребёнка майор нашёл своё счастье и прожил с Ниной Андреевной Бедовой, старшиной медицинской службы, всю свою жизнь.

Серёжа помогал старшим товарищам как мог: носил бойцам почту и патроны, в перерывах между боями пел песни. У Серёженьки оказался замечательный характер – весёлый, спокойный, он никогда не ныл и не жаловался по пустякам. А для солдат этот мальчик стал напоминанием о мирной жизни, у каждого из них остался дома кто-то, кто их любил и ждал. Все старались приласкать ребёнка. Но своё сердце Серёжа раз и навсегда отдал Воробьёву.

Медаль «За боевые заслуги» Серёжа получил за то, что спас жизнь своему названному отцу. Однажды во время фашистского налёта бомба разворотила блиндаж командира полка. Никто, кроме мальчика, не видел, что под завалом из брёвен находится майор Воробьёв.

– Папка! – не своим голосом закричал Серёжа, подскочил к блиндажу и прижался ухом к брёвнам. Снизу раздался глухой стон.

Глотая слёзы, мальчик попытался сдвинуть брёвна в сторону, но только разодрал руки в кровь. Несмотря на продолжающиеся взрывы, Серёжа побежал за подмогой. Он привёл к заваленному блиндажу солдат, и те вытащили своего командира. А гвардии рядовой Серёжа стоял рядом и рыдал в голос, размазывая грязь по лицу, как самый обыкновенный маленький мальчик, которым он, собственно, и был.

Командующий 8-й гвардейской армией генерал Чуйков, узнав о юном герое, наградил Серёжу боевым оружием – трофейным пистолетом «вальтер». Позднее мальчик был ранен, отправлен в госпиталь и на передовую больше не вернулся. Известно, что Сергей Алешков окончил Суворовское училище и Харьковский юридический институт. Много лет проработал юристом в Челябинске, поближе к своей семье – Михаилу и Нине Воробьёвым. В последние годы работал прокурором. Умер рано, в 1990 году. Сказались годы войны.

История сына полка Алешкова кажется легендой, если бы не старая чёрно-белая фотография, с которой доверчиво смотрит на нас улыбающийся круглолицый мальчик с лихо надвинутой на одно ухо пилоткой. Гвардии рядовой Серёженька. Ребёнок, попавший в жернова войны, переживший много бед и ставший настоящим человеком. А для этого, как известно, нужна не только сила характера, но и доброе сердце.

Показать больше

2 мс. назад

Солдаты русского царя Мюрат и Наполеон: как потомки героев французской революции сражались за Россию

Иногда история таким странным образом сплетает человеческие судьбы, что можно только удивляться: вчерашние враги становятся друзьями, а недруги готовы отдать жизнь за тех, кого, по идее, должны ненавидеть.

Так произошло с потомками Наполеона Бонапарта и его ближайшего сподвижника – Мюрата, которые служили русскому царю Николаю II и защищали Российскую империю во время I Мировой войны.

Принц Мюрат: от Порт-Атрура по Гражданской

Наполеон Ахиллович Мюрат родился в 1872 году в семье принцев Мюратов – потомков неаполитанского короля и маршала Наполеона Бонапарта, Мюрата, и сестры Бонапарта – Каролины.

Его отец – правнук Мюрата, Ахилл Шарль Луи Наполеон, родился в Нью-Джерси (США), но в 1868 году женился на грузинской княжне Саломее Давидовне Дадиани и переехал жить в Тифлис (Тбилиси). Второй сын Ахилла, Наполеон Мюрат, родился во Франции, в Брюнуа, где был крещен в католичество.

В 19 лет принц Мюрат, последовал семейной традиции, окончил кавалерийскую школу, а затем служил в драгунском полку. Казалось бы, жизнь сложилась: аристократ, богач, потомственный военный. Парижские красотки теряли от него голову.

Но в 32 года он круто поменял все: с началом русско-японской войны подал в отставку, приехал в Россию и записался в лейб-гвардию Конного полка поручиком, а позже – перевелся во Второй Дагестанский конный полк.

Как пишет историк Донго Хаджи Мурад в статье «Дагестанский полк на сопках Маньчжурии», в полку кроме Мюрата служили персидский принц Мирза Каджар, Нахичеванский хан Гусейн и внук знаменитого Хаджи-Мурата — Бадави.

Мюрат воевал доблестно: был ранен под Хайченом во время вылазки для подрыва моста, получил шесть боевых наград.

После войны вернулся на службу в лейб-гвардию; в Санкт-Петербурге зарекомендовал себя как любитель пирушек и бретёр. Известна его двойная дуэль против ветеранов Порт-Артура братьев Павла Михайловича и Ивана Михайловича Плен, окончившаяся ранением обоих братьев.

За несколько лет Мюрат сумел пустить по ветру семейное состояние в два миллиона рублей. Из-за нехватки средств был вынужден пойти работать в Офицерскую школу, затем ушел в отставку и уехал США – обустраивал конный завод для американского магната.

С началом I Мировой Мюрат вернулся в Россию и пошел на фронт добровольцем. Его назначили в Дикую Дивизию помощником командира в Ингушский кавалерийский полк. Командиром дивизии был младший брат императора Николая II, Великий князь Михаил Александрович.

Дикая дивизия в те годы формировалась исключительно на основе добровольности — в нее входили лучшие воины Северного Кавказа, командовать было сложно – каждый кавалерист обладал горячим нравом. Вскоре ордена Святого Георгия имели все офицеры дивизии, больше 3500 кавалеристов были награждены Георгиевскими крестами.

Мюрат служил исправно, но недолго: зимой 1914—1915 годов он получил орден Святого Владимира III степени, но в Карпатах обморозил ноги и его откомандировали в штаб главкома Кавказской армии Великого князя Николая Николаевича в Тифлис. Носить сапоги он уже не мог – из-за обморожений и подагры, зато щеголял в особых бархатных валенках.

Когда в 1918 году к власти пришли большевики, участвовать в Гражданской войне Мюрат не стал, уехал из страны и остаток жизни провел в Ницце. Там ему ампутировали обе ноги, и он был вынужден передвигаться на тележке.

На жизнь зарабатывал переводами. Очевидцы говорили, что до самой смерти он оставался очень сильным и легко гнул в пальцах монеты. Согласно данным автора И. Грезина, опубликованным в статье «Русское кладбище Кокад в Ницце», умер принц Мюрат в 1943 году.

Луи Бонапарт: любовь к Кавказу

В служении России принц Мюрат был не одинок – с 1890 года на службе в российской армии состоял представитель династии Бонапартов – Луи Наполеон Жозеф Жером Бонапарт.

Луи Бонапарт родился в 1864 году во Франции. Годы его детства пришлись на период процветания Второй империи, после падения которой семья покинула страну, но вскоре вернулась обратно.

В юности Луи Бонапарт вел жизнь богатого шалопая, что стало беспокоить его отца, который велел двадцатилетнему сыну поступить на военную службу в 31-й пехотных полк, стоявший в Блуа. К досаде Бонапартов уже через два года парламент страны издал указ, изгонявший из страны представителей всех династий, которые могли претендовать на престол.

Луи Бонапарт покинул Францию и перебрался в Россию, к родне: его бабушка Катарина Вюртембергская приходилась двоюродной сестрой императору Николаю I, а правящий император Александр III приходился ему четвероюродным братом.

Однако в Санкт-Петербург путь был заказан – во Франции могли решить, что Россия поддерживает династию Бонапартов. Поэтому Луи Наполеон отправился служить в Нижний Новгород, в 44-й драгунский полк, где ему дали чин подполковника.

Через год он стал полковником и командиром полка, в 1897 году возглавил петергофский лейб-гвардейский Уланский полк Ее Величества; а в 1902 году был направлен на Кавказ командиром Первой Кавказской кавалерийской дивизии.

В 1905 году Луи Бонапарт принял активное участие в подавлении волнений в Кутаиси, после чего его назначали губернатором Эриванской губернии. О его любовных историях с кавказскими красавицами писатели слагали романы.

Хозяйка светского салона в Санкт-Петербурге Александра Викторовна Богданович писала в дневнике, что во время волнений армяне подкупили генерала «подарком» – подсунули ему красотку, которой он настолько пленился, что забыл о беспорядках и заперся с ней. «Теперь эта красавица всюду ему сопутствует, и за нее армяне у него в фаворе».

Однако в губернаторах Бонапарт не засиделся – его быстро «подвинул» граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков. Произошла грандиозная ссора, после которой Бонопарт подал в отставку и уехал в Европу. Отъезду поспособствовало большое наследство, которое он получил от своей тетушки – принцессы Матильды.

В 1914 году с началом войны Луи Бонапарт снова вернулся в армию, служил при итальянском Генштабе представителем императора Николая II, после революции в России уехал в Швейцарию, в фамильный замок. Во время войны он обеднел и был вынужден продать половину замка. До конца жизни Луи Бонапарт сторонился политики, в последние годы много путешествовал, побывал в США и в Японии. Умер в Париже в 1932 году в возрасте 68 лет.

Иногда история таким странным образом сплетает человеческие судьбы, что можно только удивляться: вчерашние враги становятся друзьями, а недруги готовы отдать жизнь за тех, кого, по идее, должны ненавидеть.

Так произошло с потомками Наполеона Бонапарта и его ближайшего сподвижника – Мюрата, которые служили русскому царю Николаю II и защищали Российскую империю во время I Мировой войны.

Принц Мюрат: от Порт-Атрура по Гражданской

Наполеон Ахиллович Мюрат родился в 1872 году в семье принцев Мюратов – потомков неаполитанского короля и маршала Наполеона Бонапарта, Мюрата, и сестры Бонапарта – Каролины.

Его отец – правнук Мюрата, Ахилл Шарль Луи Наполеон, родился в Нью-Джерси (США), но в 1868 году женился на грузинской княжне Саломее Давидовне Дадиани и переехал жить в Тифлис (Тбилиси). Второй сын Ахилла, Наполеон Мюрат, родился во Франции, в Брюнуа, где был крещен в католичество.

В 19 лет принц Мюрат, последовал семейной традиции, окончил кавалерийскую школу, а затем служил в драгунском полку. Казалось бы, жизнь сложилась: аристократ, богач, потомственный военный. Парижские красотки теряли от него голову.

Но в 32 года он круто поменял все: с началом русско-японской войны подал в отставку, приехал в Россию и записался в лейб-гвардию Конного полка поручиком, а позже – перевелся во Второй Дагестанский конный полк.

Как пишет историк Донго Хаджи Мурад в статье «Дагестанский полк на сопках Маньчжурии», в полку кроме Мюрата служили персидский принц Мирза Каджар, Нахичеванский хан Гусейн и внук знаменитого Хаджи-Мурата — Бадави.

Мюрат воевал доблестно: был ранен под Хайченом во время вылазки для подрыва моста, получил шесть боевых наград.

После войны вернулся на службу в лейб-гвардию; в Санкт-Петербурге зарекомендовал себя как любитель пирушек и бретёр. Известна его двойная дуэль против ветеранов Порт-Артура братьев Павла Михайловича и Ивана Михайловича Плен, окончившаяся ранением обоих братьев.

За несколько лет Мюрат сумел пустить по ветру семейное состояние в два миллиона рублей. Из-за нехватки средств был вынужден пойти работать в Офицерскую школу, затем ушел в отставку и уехал США – обустраивал конный завод для американского магната.

С началом I Мировой Мюрат вернулся в Россию и пошел на фронт добровольцем. Его назначили в Дикую Дивизию помощником командира в Ингушский кавалерийский полк. Командиром дивизии был младший брат императора Николая II, Великий князь Михаил Александрович.

Дикая дивизия в те годы формировалась исключительно на основе добровольности — в нее входили лучшие воины Северного Кавказа, командовать было сложно – каждый кавалерист обладал горячим нравом. Вскоре ордена Святого Георгия имели все офицеры дивизии, больше 3500 кавалеристов были награждены Георгиевскими крестами.

Мюрат служил исправно, но недолго: зимой 1914—1915 годов он получил орден Святого Владимира III степени, но в Карпатах обморозил ноги и его откомандировали в штаб главкома Кавказской армии Великого князя Николая Николаевича в Тифлис. Носить сапоги он уже не мог – из-за обморожений и подагры, зато щеголял в особых бархатных валенках.

Когда в 1918 году к власти пришли большевики, участвовать в Гражданской войне Мюрат не стал, уехал из страны и остаток жизни провел в Ницце. Там ему ампутировали обе ноги, и он был вынужден передвигаться на тележке.

На жизнь зарабатывал переводами. Очевидцы говорили, что до самой смерти он оставался очень сильным и легко гнул в пальцах монеты. Согласно данным автора И. Грезина, опубликованным в статье «Русское кладбище Кокад в Ницце», умер принц Мюрат в 1943 году.

Луи Бонапарт: любовь к Кавказу

В служении России принц Мюрат был не одинок – с 1890 года на службе в российской армии состоял представитель династии Бонапартов – Луи Наполеон Жозеф Жером Бонапарт.

Луи Бонапарт родился в 1864 году во Франции. Годы его детства пришлись на период процветания Второй империи, после падения которой семья покинула страну, но вскоре вернулась обратно.

В юности Луи Бонапарт вел жизнь богатого шалопая, что стало беспокоить его отца, который велел двадцатилетнему сыну поступить на военную службу в 31-й пехотных полк, стоявший в Блуа. К досаде Бонапартов уже через два года парламент страны издал указ, изгонявший из страны представителей всех династий, которые могли претендовать на престол.

Луи Бонапарт покинул Францию и перебрался в Россию, к родне: его бабушка Катарина Вюртембергская приходилась двоюродной сестрой императору Николаю I, а правящий император Александр III приходился ему четвероюродным братом.

Однако в Санкт-Петербург путь был заказан – во Франции могли решить, что Россия поддерживает династию Бонапартов. Поэтому Луи Наполеон отправился служить в Нижний Новгород, в 44-й драгунский полк, где ему дали чин подполковника.

Через год он стал полковником и командиром полка, в 1897 году возглавил петергофский лейб-гвардейский Уланский полк Ее Величества; а в 1902 году был направлен на Кавказ командиром Первой Кавказской кавалерийской дивизии.

В 1905 году Луи Бонапарт принял активное участие в подавлении волнений в Кутаиси, после чего его назначали губернатором Эриванской губернии. О его любовных историях с кавказскими красавицами писатели слагали романы.

Хозяйка светского салона в Санкт-Петербурге Александра Викторовна Богданович писала в дневнике, что во время волнений армяне подкупили генерала «подарком» – подсунули ему красотку, которой он настолько пленился, что забыл о беспорядках и заперся с ней. «Теперь эта красавица всюду ему сопутствует, и за нее армяне у него в фаворе».

Однако в губернаторах Бонапарт не засиделся – его быстро «подвинул» граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков. Произошла грандиозная ссора, после которой Бонопарт подал в отставку и уехал в Европу. Отъезду поспособствовало большое наследство, которое он получил от своей тетушки – принцессы Матильды.

В 1914 году с началом войны Луи Бонапарт снова вернулся в армию, служил при итальянском Генштабе представителем императора Николая II, после революции в России уехал в Швейцарию, в фамильный замок. Во время войны он обеднел и был вынужден продать половину замка. До конца жизни Луи Бонапарт сторонился политики, в последние годы много путешествовал, побывал в США и в Японии. Умер в Париже в 1932 году в возрасте 68 лет.

Показать больше

3 мс. назад

Самая страшная профессия на Руси: сколько зарабатывали палачи

Профессия палача в прошлые века была не просто «работой». Она предполагала особый образ жизни. Перед палачами — в силу особенностей их профессии — люди испытывали суеверный страх. Для «работников меча и топора» в этом были как минусы, так и свои плюсы.

Запятнанное ремесло

История знает немало примеров того, как много в иные времена у палачей было работы. Вспомнить хотя бы Великую французскую революцию. Согласно «Истории Французской революции» Владимира Ревункова, в те кровавые дни на плахе сложило головы не только монаршее семейство, но и несколько тысяч граждан самых разных сословий.

В России положение было ничуть не лучше. Зная несправедливость власть имущих, простые граждане не могли поручиться за то, что не окажутся на плахе завтра сами. Палач с его окровавленным топором был символом ужасной и несправедливой гибели.

Его профессия становилась клеймом на всю жизнь и передавалась по наследству. К палачам боялись прикасаться. За них не хотели идти замуж девушки из благородных родов. Палачи заключали браки с представительницами таких же «отверженных» семейств.

Одной из самых известных династий палачей был парижский род Самсонов. Согласно словарю Брокгауза и Эфрона, они рубили головы французам всех сословий на протяжении нескольких веков (1688—1847).

Зато на рынке всё бесплатно

Помимо описанных неудобств, профессия палача имела и свои выгоды. Во-первых, это было надежное рабочее место. На пост палача претендентов было немного, так что конкуренции опасаться не приходилось.

Во-вторых, от каждой казни «заплечных дел мастер» получал неплохую мзду. Как писал в «Записках палача» один из Самсонов, приговоренные всегда старались ему заплатить, чтобы казнь прошла максимально быстро и безболезненно.

Еще одним преимуществом этой профессии было то, что палача в городе все отлично знали и брать его запятнанные кровью деньги не хотели. Он просто приходил на рынок и получал любые продукты даром. Никому из торговцев даже в голову не приходило требовать с палача какую-то плату. Это правило действовало практически во всех европейских странах и России.

Работнику эшафота оно было только на руку, ведь официальная зарплата оставляла желать лучшего. По Уложению 1649 года в России палач получал всего 4 рубля в год. При таком окладе дармовые продукты с рынка были очень даже кстати. Кроме этого, после каждой казни палач мог забрать себе сапоги, ремень и другие ценные вещи казненного.

Нет казней — нет доходов

Пока в государстве происходило много казней, исполнявшим их людям жилось хорошо. Однако отсутствие работы неизбежно приводило к кризису. Последнему из Самсонов, Клеману Анри, довелось жить в достаточно мирную эпоху. Головы гражданам стали рубить редко. Доходы палача резко сократились.

Закончилось все неслыханным событием: Самсон влез в ужасные долги и был вынужден заложить гильотину. Чуть ли не в тот же день было объявлено о предстоящей казни. Палач бросился к ростовщику забирать орудие производства, но тот из принципа отказался его возвращать. За такое разбазаривание казенного имущества Самсон был с позором уволен со своего поста.

Профессия палача в прошлые века была не просто «работой». Она предполагала особый образ жизни. Перед палачами — в силу особенностей их профессии — люди испытывали суеверный страх. Для «работников меча и топора» в этом были как минусы, так и свои плюсы.

Запятнанное ремесло

История знает немало примеров того, как много в иные времена у палачей было работы. Вспомнить хотя бы Великую французскую революцию. Согласно «Истории Французской революции» Владимира Ревункова, в те кровавые дни на плахе сложило головы не только монаршее семейство, но и несколько тысяч граждан самых разных сословий.

В России положение было ничуть не лучше. Зная несправедливость власть имущих, простые граждане не могли поручиться за то, что не окажутся на плахе завтра сами. Палач с его окровавленным топором был символом ужасной и несправедливой гибели.

Его профессия становилась клеймом на всю жизнь и передавалась по наследству. К палачам боялись прикасаться. За них не хотели идти замуж девушки из благородных родов. Палачи заключали браки с представительницами таких же «отверженных» семейств.

Одной из самых известных династий палачей был парижский род Самсонов. Согласно словарю Брокгауза и Эфрона, они рубили головы французам всех сословий на протяжении нескольких веков (1688—1847).

Зато на рынке всё бесплатно

Помимо описанных неудобств, профессия палача имела и свои выгоды. Во-первых, это было надежное рабочее место. На пост палача претендентов было немного, так что конкуренции опасаться не приходилось.

Во-вторых, от каждой казни «заплечных дел мастер» получал неплохую мзду. Как писал в «Записках палача» один из Самсонов, приговоренные всегда старались ему заплатить, чтобы казнь прошла максимально быстро и безболезненно.

Еще одним преимуществом этой профессии было то, что палача в городе все отлично знали и брать его запятнанные кровью деньги не хотели. Он просто приходил на рынок и получал любые продукты даром. Никому из торговцев даже в голову не приходило требовать с палача какую-то плату. Это правило действовало практически во всех европейских странах и России.

Работнику эшафота оно было только на руку, ведь официальная зарплата оставляла желать лучшего. По Уложению 1649 года в России палач получал всего 4 рубля в год. При таком окладе дармовые продукты с рынка были очень даже кстати. Кроме этого, после каждой казни палач мог забрать себе сапоги, ремень и другие ценные вещи казненного.

Нет казней — нет доходов

Пока в государстве происходило много казней, исполнявшим их людям жилось хорошо. Однако отсутствие работы неизбежно приводило к кризису. Последнему из Самсонов, Клеману Анри, довелось жить в достаточно мирную эпоху. Головы гражданам стали рубить редко. Доходы палача резко сократились.

Закончилось все неслыханным событием: Самсон влез в ужасные долги и был вынужден заложить гильотину. Чуть ли не в тот же день было объявлено о предстоящей казни. Палач бросился к ростовщику забирать орудие производства, но тот из принципа отказался его возвращать. За такое разбазаривание казенного имущества Самсон был с позором уволен со своего поста.

Показать больше

3 мс. назад

Только один человек меня спросил: "А ты сегодня обедала? А сапоги теплые на зиму у тебя есть?" Вот за него я и вышла замуж.

3 мс. назад

Мальчик ИСЧЕЗ во дворе без СЛЕДА… 8 лет СПУСТЯ отец заглянул под СОСЕДСКУЮ БУДКУ — и ОНЕМЕЛ!

Маленький мальчик из деревни Кленовая Роща, расположенной в северной части Сибири, играл на улице в только что выпавшем снегу. Когда его мать позвала на обед, он не откликнулся, а, выйдя за ним во двор, его не было. Он будто исчез. Но спустя восемь лет его отец услышал сильный лай соседской собаки, которая лаяла на свою будку. То, что он увидел там, заставило его кровь застыть в жилах.

Небольшая деревня Кленовая Роща, население которой едва достигало двух тысяч человек, славилась своей сплочённой общиной и суровыми зимами. Это было место, где все знали дела друг друга, делились горестями и вместе радовались. Деревня всегда гордилась своей безопасностью и низким уровнем преступности. Дети свободно играли на улице, соседи не запирали двери, а община была словно большая семья. Так было до тех пор, пока восемь лет назад не пропал без вести Пётр Морозов.

В холодное субботнее утро, когда снежинки лениво кружились в воздухе, Сергей Иванов сидел за обеденным столом, разбирая полицейские документы. Эти бумаги стали привычной частью их дома: отчёты, показания свидетелей и возможные зацепки, которые в итоге никуда не привели. Его взгляд то и дело устремлялся к окну, выходящему на передний двор, и мысли неизбежно возвращались к тому роковому дню. Его жена Мария хлопотала по дому. Звуки её уборки создавали ритмичный фон для его размышлений. Простая домашняя работа, казалось, давала ей ощущение нормальности, чем-то занимала руки и разум. Несмотря на прошедшие годы, их дом всё ещё казался застывшим во времени, словно ожидающим возвращения сына.

«Всё ещё копаешься в этих бумагах?» — спросила Мария, проходя мимо с корзиной белья.

Сергей кивнул, перебирая очередную стопку документов. «Следователь Андрей Кузнецов сказал, что в прошлом месяце поступило пару новых сообщений. Ничего серьёзного». Но ему не пришлось заканчивать фразу. Они оба жили этими крупицами надежды, какими бы маленькими они ни были.

Петру было пять лет. Рыжеволосый мальчик с заразительным смехом, который наполнял их дом. В то зимнее утро он умолял отпустить его поиграть на свежем снегу. Сергей и Мария разрешили, как делали это множество раз до того. Их участок граничил с селом, небольшим Лисьим Посадом, знакомой территорией для местных детей. Сергей пообещал проверить сына через двадцать минут. Когда он вышел на улицу, Петра не было.

Поиски, последовавшие за этим, были невиданными для Кленовой Рощи. Вся деревня поднялась на ноги. Поисковые группы прочесали лес, водолазы обследовали замёрзшее озеро в полукилометре от дома, полиция опросила каждого жителя. Дни превратились в недели, недели — в месяцы, и в итоге активные поиски были прекращены. Но Сергей и Мария никогда не переставали искать.

Звонок в дверь вырвал Сергея из размышлений. Он поднялся из-за стола, поправляя свитер, и направился к входной двери. Открыв её, он увидел соседа с противоположной стороны улицы, Николая Соколова, стоящего на крыльце. Николай был высоким мужчиной лет сорока с лишним, с преждевременно поседевшими волосами и вечно серьёзным выражением лица. Он жил в Кленовой Роще больше двадцати лет, но после того, как десять лет назад потерял жену и сына в результате ограбления дома, стал всё более замкнутым.

«Доброе утро, Сергей», — сказал Николай, переминаясь с ноги на ногу. — «Извини, что беспокою, но вчерашняя снежная буря снова повредила ваш забор. Его завалило на мой участок»

Сергей тут же начал извиняться: «Мне очень жаль, Николай. Этот старый забор доставляет нам хлопоты уже годы. Я приду и уберу его с твоего участка, но сначала нужно достать сварочный аппарат. Мой сломался, а новый я ещё не купил»

Николай отмахнулся: «Не переживай, я уже всё починил. Просто зашёл сообщить»

Сергей удивился и почувствовал лёгкую неловкость: «Тебе не стоило этого делать. Спасибо»

«Ничего страшного», — ответил Николай с лёгким пожатием плеч. — «У меня были инструменты, и я всё равно работал».

«Да, я слышал какой-то шум сегодня утром. Думал, ты что-то строишь там», — заметил Сергей.

Николай не стал уточнять, над чем работал, просто сказал: «Извини, если забор не выглядит как новый»

«Это старый забор, всё нормально» — заверил его Сергей. — «Спасибо ещё раз»

Николай кивнул и повернулся, чтобы уйти. Когда Сергей закрыл дверь, Мария вышла из заднего двора. Её щеки раскраснелись от холода.

— Это был Николай? — спросила она, разматывая шарф с шеи.

Сергей кивнул. — Наш забор опять рухнул. Он сам его его починил.

Мария повесила шарф на крючок у двери и слегка улыбнулась. «Давно мы не собирались с Николаем. Надо бы пригласить его на ужин, в знак благодарности за забор»

Сергей заколебался. — Не знаю, Мария. Нам ещё нужно просмотреть эти полицейские отчёты о новых зацепках по Петру. Я бы предпочёл сосредоточиться на этом за ужином, а не принимать гостей.

Выражение лица Марии смягчилось. В нём смешались грусть и лёгкий упрёк — «Серёжа, мы стали такими замкнутыми и одинокими за эти восемь лет. Когда мы последний раз кого-то приглашали?»

— Годы назад.

Сергей не ответил сразу, понимая, что она права. Они постепенно отдалились от социальных связей. Их поиски сына поглотили все аспекты их жизни.

«Николай тоже» — продолжала Мария. — «Посмотри, каким закрытым он стал после смерти жены и сына в том ограблении, десять лет назад. Можешь представить, каково жить одному столько лет? Он, должно быть, очень одинок. — Она замолчала, положив руку на плечо Сергея. — Может, будет хорошо собраться и поужинать вместе. Мы все пережили похожие потери. Возможно, мы могли бы установить новую связь»

Сергей обдумал её слова. Его взгляд вернулся к стопке документов на столе. Возможно, она была права. Возможно, им обоим нужен был этот маленький шаг к нормальной жизни.

— Хорошо, — наконец сказал он — Я пойду приглашу его на ужин сегодня вечером.

Улыбка Марии стоила этой уступки. Слишком давно он не видел на её лице искренней радости.

Сергей застегнул куртку и вышел на морозный зимний воздух. Снег хрустел под его сапогами, пока он переходил улицу к дому Николая. Это был скромный двухэтажный дом, похожий на большинство в их районе, хотя и менее ухоженный. Краска местами облупилась, а снег в последние годы никто не убирал, и он накапливался.

Дойдя до входной двери Николая, Сергей постучал и стал ждать. Через минуту, не получив ответа, он постучал снова, громче. Опять ничего. Он уже собирался уйти, когда услышал звук из заднего двора — тупой стук, словно кто-то забивал гвоздь. Сергей обошёл дом. Его сапоги утопали в глубоком снегу с заднего двора.

— Николай! — позвал он. — Это Сергей, твой сосед.

Звуки привели его к небольшой деревянной конструкции в дальнем конце двора — старой собачьей будке, которая стояла там, сколько Сергей себя помнил. Николай был внутри, похоже, что-то подправлял. Услышав голос Сергея, Николай на мгновение замер, а затем осторожно выбрался из маленькой постройки.

— Сергей, — сказал Николай, слегка запыхавшись. — Извини, я не слышал, как ты стучал.

— Ничего страшного, — ответил Сергей, заметив, как быстро Николай выпрямился и встал перед будкой. — Я удивлён, что ты до сих пор держишь эту старую собачью будку. Уже годы прошли с тех пор, как у тебя была собака, верно?

— Хочешь, помогу её разобрать? — предложил Сергей.

Ответ Николая прозвучал с лёгким заиканием: — Это… это напоминание о Рексе. Он был хорошей собакой. Мне нравится, что она стоит.

Сергей кивнул, понимая чувства. Люди цеплялись за разные напоминания о тех, кого потеряли. Николай указал на частично построенную большую конструкцию поблизости. — Вообще-то, я думаю взять новую собаку. Работал над этим несколько недель. Хотел закончить сегодня утром.

Сергей удивлённо поднял брови. — Серьёзно? Ты работаешь в такую погоду? Это впечатляет, Николай. Я раньше разводил собак, когда был моложе. Больше хобби, чем работа, конечно.

— Какую породу думаешь взять? — спросил Сергей.

— Я ещё не решил, — ответил Николай, теперь казавшийся более расслабленным, когда разговор переключился на другую тему. — Может, щенка или собаку среднего размера.

— Ну, мы с Марией хотели пригласить тебя на ужин сегодня, — сказал Сергей. — Но если не возражаешь, я мог бы помочь тебе закончить новую будку утром, а потом мы могли бы вместе поехать за собакой. Я знаю местного заводчика в округе.

Николай на мгновение задумался, затем кивнул. — Я был бы благодарен. Думаю, смогу закончить это за пару часов, и ужин звучит хорошо. — Спасибо.

Пока они разговаривали, Сергей заметил, что Николай время от времени бросает взгляды на старую собачью будку. В поведении соседа было что-то странное, но Сергей не мог точно понять, что именно. Николай всегда был замкнутым, особенно после своей трагедии. Возможно, это просто его дискомфорт от неожиданного общения.

— Отлично, тогда я оставлю тебя, — сказал Сергей, отступая назад — Просто зайди, когда будешь готов ехать к заводчику, и увидимся за ужином около шести часов ровно.

Николай кивнул, уже поворачиваясь к собачьей будке «До встречи»

Когда Сергей возвращался через улицу, он не мог отделаться от странного чувства. В их разговоре не было ничего явно подозрительного. Николай был вполне вежлив, хоть и немного неловок. Но что-то казалось не так. Возможно, это был просто необычный вид замкнутого соседа, внезапно планирующего завести нового питомца после долгих лет одиночества. Или может? Странность в том, что кто-то занимается столярными работами на снегу.

Дойдя до своей входной двери, Сергей отмахнулся от этих мыслей. Люди по-разному справляются с горем. И если Николай наконец-то делает шаги к новой жизни, это может быть только хорошим знаком. Сергей вошёл в дом, стряхивая снег с сапог в прихожей. Мария была в гостиной, приводила в порядок разбросанные подушки и журналы, накопившиеся за неделю.

«Он согласился на ужин» — объявил Сергей, вешая куртку на крючок у двери.

Лицо Марии просветлело «Это замечательно. Во сколько его ждать?»

«Где-то к шести, наверное. Знаешь, что интересно? Он строит новую собачью будку и планирует взять собаку. Я предло

Маленький мальчик из деревни Кленовая Роща, расположенной в северной части Сибири, играл на улице в только что выпавшем снегу. Когда его мать позвала на обед, он не откликнулся, а, выйдя за ним во двор, его не было. Он будто исчез. Но спустя восемь лет его отец услышал сильный лай соседской собаки, которая лаяла на свою будку. То, что он увидел там, заставило его кровь застыть в жилах.

Небольшая деревня Кленовая Роща, население которой едва достигало двух тысяч человек, славилась своей сплочённой общиной и суровыми зимами. Это было место, где все знали дела друг друга, делились горестями и вместе радовались. Деревня всегда гордилась своей безопасностью и низким уровнем преступности. Дети свободно играли на улице, соседи не запирали двери, а община была словно большая семья. Так было до тех пор, пока восемь лет назад не пропал без вести Пётр Морозов.

В холодное субботнее утро, когда снежинки лениво кружились в воздухе, Сергей Иванов сидел за обеденным столом, разбирая полицейские документы. Эти бумаги стали привычной частью их дома: отчёты, показания свидетелей и возможные зацепки, которые в итоге никуда не привели. Его взгляд то и дело устремлялся к окну, выходящему на передний двор, и мысли неизбежно возвращались к тому роковому дню. Его жена Мария хлопотала по дому. Звуки её уборки создавали ритмичный фон для его размышлений. Простая домашняя работа, казалось, давала ей ощущение нормальности, чем-то занимала руки и разум. Несмотря на прошедшие годы, их дом всё ещё казался застывшим во времени, словно ожидающим возвращения сына.

«Всё ещё копаешься в этих бумагах?» — спросила Мария, проходя мимо с корзиной белья.

Сергей кивнул, перебирая очередную стопку документов. «Следователь Андрей Кузнецов сказал, что в прошлом месяце поступило пару новых сообщений. Ничего серьёзного». Но ему не пришлось заканчивать фразу. Они оба жили этими крупицами надежды, какими бы маленькими они ни были.

Петру было пять лет. Рыжеволосый мальчик с заразительным смехом, который наполнял их дом. В то зимнее утро он умолял отпустить его поиграть на свежем снегу. Сергей и Мария разрешили, как делали это множество раз до того. Их участок граничил с селом, небольшим Лисьим Посадом, знакомой территорией для местных детей. Сергей пообещал проверить сына через двадцать минут. Когда он вышел на улицу, Петра не было.

Поиски, последовавшие за этим, были невиданными для Кленовой Рощи. Вся деревня поднялась на ноги. Поисковые группы прочесали лес, водолазы обследовали замёрзшее озеро в полукилометре от дома, полиция опросила каждого жителя. Дни превратились в недели, недели — в месяцы, и в итоге активные поиски были прекращены. Но Сергей и Мария никогда не переставали искать.

Звонок в дверь вырвал Сергея из размышлений. Он поднялся из-за стола, поправляя свитер, и направился к входной двери. Открыв её, он увидел соседа с противоположной стороны улицы, Николая Соколова, стоящего на крыльце. Николай был высоким мужчиной лет сорока с лишним, с преждевременно поседевшими волосами и вечно серьёзным выражением лица. Он жил в Кленовой Роще больше двадцати лет, но после того, как десять лет назад потерял жену и сына в результате ограбления дома, стал всё более замкнутым.

«Доброе утро, Сергей», — сказал Николай, переминаясь с ноги на ногу. — «Извини, что беспокою, но вчерашняя снежная буря снова повредила ваш забор. Его завалило на мой участок»

Сергей тут же начал извиняться: «Мне очень жаль, Николай. Этот старый забор доставляет нам хлопоты уже годы. Я приду и уберу его с твоего участка, но сначала нужно достать сварочный аппарат. Мой сломался, а новый я ещё не купил»

Николай отмахнулся: «Не переживай, я уже всё починил. Просто зашёл сообщить»

Сергей удивился и почувствовал лёгкую неловкость: «Тебе не стоило этого делать. Спасибо»

«Ничего страшного», — ответил Николай с лёгким пожатием плеч. — «У меня были инструменты, и я всё равно работал».

«Да, я слышал какой-то шум сегодня утром. Думал, ты что-то строишь там», — заметил Сергей.

Николай не стал уточнять, над чем работал, просто сказал: «Извини, если забор не выглядит как новый»

«Это старый забор, всё нормально» — заверил его Сергей. — «Спасибо ещё раз»

Николай кивнул и повернулся, чтобы уйти. Когда Сергей закрыл дверь, Мария вышла из заднего двора. Её щеки раскраснелись от холода.

— Это был Николай? — спросила она, разматывая шарф с шеи.

Сергей кивнул. — Наш забор опять рухнул. Он сам его его починил.

Мария повесила шарф на крючок у двери и слегка улыбнулась. «Давно мы не собирались с Николаем. Надо бы пригласить его на ужин, в знак благодарности за забор»

Сергей заколебался. — Не знаю, Мария. Нам ещё нужно просмотреть эти полицейские отчёты о новых зацепках по Петру. Я бы предпочёл сосредоточиться на этом за ужином, а не принимать гостей.

Выражение лица Марии смягчилось. В нём смешались грусть и лёгкий упрёк — «Серёжа, мы стали такими замкнутыми и одинокими за эти восемь лет. Когда мы последний раз кого-то приглашали?»

— Годы назад.

Сергей не ответил сразу, понимая, что она права. Они постепенно отдалились от социальных связей. Их поиски сына поглотили все аспекты их жизни.

«Николай тоже» — продолжала Мария. — «Посмотри, каким закрытым он стал после смерти жены и сына в том ограблении, десять лет назад. Можешь представить, каково жить одному столько лет? Он, должно быть, очень одинок. — Она замолчала, положив руку на плечо Сергея. — Может, будет хорошо собраться и поужинать вместе. Мы все пережили похожие потери. Возможно, мы могли бы установить новую связь»

Сергей обдумал её слова. Его взгляд вернулся к стопке документов на столе. Возможно, она была права. Возможно, им обоим нужен был этот маленький шаг к нормальной жизни.

— Хорошо, — наконец сказал он — Я пойду приглашу его на ужин сегодня вечером.

Улыбка Марии стоила этой уступки. Слишком давно он не видел на её лице искренней радости.

Сергей застегнул куртку и вышел на морозный зимний воздух. Снег хрустел под его сапогами, пока он переходил улицу к дому Николая. Это был скромный двухэтажный дом, похожий на большинство в их районе, хотя и менее ухоженный. Краска местами облупилась, а снег в последние годы никто не убирал, и он накапливался.

Дойдя до входной двери Николая, Сергей постучал и стал ждать. Через минуту, не получив ответа, он постучал снова, громче. Опять ничего. Он уже собирался уйти, когда услышал звук из заднего двора — тупой стук, словно кто-то забивал гвоздь. Сергей обошёл дом. Его сапоги утопали в глубоком снегу с заднего двора.

— Николай! — позвал он. — Это Сергей, твой сосед.

Звуки привели его к небольшой деревянной конструкции в дальнем конце двора — старой собачьей будке, которая стояла там, сколько Сергей себя помнил. Николай был внутри, похоже, что-то подправлял. Услышав голос Сергея, Николай на мгновение замер, а затем осторожно выбрался из маленькой постройки.

— Сергей, — сказал Николай, слегка запыхавшись. — Извини, я не слышал, как ты стучал.

— Ничего страшного, — ответил Сергей, заметив, как быстро Николай выпрямился и встал перед будкой. — Я удивлён, что ты до сих пор держишь эту старую собачью будку. Уже годы прошли с тех пор, как у тебя была собака, верно?

— Хочешь, помогу её разобрать? — предложил Сергей.

Ответ Николая прозвучал с лёгким заиканием: — Это… это напоминание о Рексе. Он был хорошей собакой. Мне нравится, что она стоит.

Сергей кивнул, понимая чувства. Люди цеплялись за разные напоминания о тех, кого потеряли. Николай указал на частично построенную большую конструкцию поблизости. — Вообще-то, я думаю взять новую собаку. Работал над этим несколько недель. Хотел закончить сегодня утром.

Сергей удивлённо поднял брови. — Серьёзно? Ты работаешь в такую погоду? Это впечатляет, Николай. Я раньше разводил собак, когда был моложе. Больше хобби, чем работа, конечно.

— Какую породу думаешь взять? — спросил Сергей.

— Я ещё не решил, — ответил Николай, теперь казавшийся более расслабленным, когда разговор переключился на другую тему. — Может, щенка или собаку среднего размера.

— Ну, мы с Марией хотели пригласить тебя на ужин сегодня, — сказал Сергей. — Но если не возражаешь, я мог бы помочь тебе закончить новую будку утром, а потом мы могли бы вместе поехать за собакой. Я знаю местного заводчика в округе.

Николай на мгновение задумался, затем кивнул. — Я был бы благодарен. Думаю, смогу закончить это за пару часов, и ужин звучит хорошо. — Спасибо.

Пока они разговаривали, Сергей заметил, что Николай время от времени бросает взгляды на старую собачью будку. В поведении соседа было что-то странное, но Сергей не мог точно понять, что именно. Николай всегда был замкнутым, особенно после своей трагедии. Возможно, это просто его дискомфорт от неожиданного общения.

— Отлично, тогда я оставлю тебя, — сказал Сергей, отступая назад — Просто зайди, когда будешь готов ехать к заводчику, и увидимся за ужином около шести часов ровно.

Николай кивнул, уже поворачиваясь к собачьей будке «До встречи»

Когда Сергей возвращался через улицу, он не мог отделаться от странного чувства. В их разговоре не было ничего явно подозрительного. Николай был вполне вежлив, хоть и немного неловок. Но что-то казалось не так. Возможно, это был просто необычный вид замкнутого соседа, внезапно планирующего завести нового питомца после долгих лет одиночества. Или может? Странность в том, что кто-то занимается столярными работами на снегу.

Дойдя до своей входной двери, Сергей отмахнулся от этих мыслей. Люди по-разному справляются с горем. И если Николай наконец-то делает шаги к новой жизни, это может быть только хорошим знаком. Сергей вошёл в дом, стряхивая снег с сапог в прихожей. Мария была в гостиной, приводила в порядок разбросанные подушки и журналы, накопившиеся за неделю.

«Он согласился на ужин» — объявил Сергей, вешая куртку на крючок у двери.

Лицо Марии просветлело «Это замечательно. Во сколько его ждать?»

«Где-то к шести, наверное. Знаешь, что интересно? Он строит новую собачью будку и планирует взять собаку. Я предло

Показать больше

3 мс. назад

Фермер нашел сотни яиц в поле, а когда они вылупились, ему пришлось закрыть всю ферму!

Октябрьское утро в Астраханской области выдалось туманным и сырым. Пётр Николаев, владелец небольшой фермы в пригороде Астрахани, натянул резиновые сапоги и направился к дальнему участку своих земель. Уже третий день он расчищал заболоченную территорию возле старого пруда, планируя расширить пастбище для своих коров. «Опять эта проклятая корчёвка!» — проворчал он, размахивая топором. Надо было давно этим заняться.