2 годы назад

2 годы назад

2 годы назад

Если я сама тебе напишу ты обещаешь со мной пойти на встречу, пройти прогуляться или просто выпить кофе а там уже как получиться?

2 годы назад

2 годы назад

2 годы назад

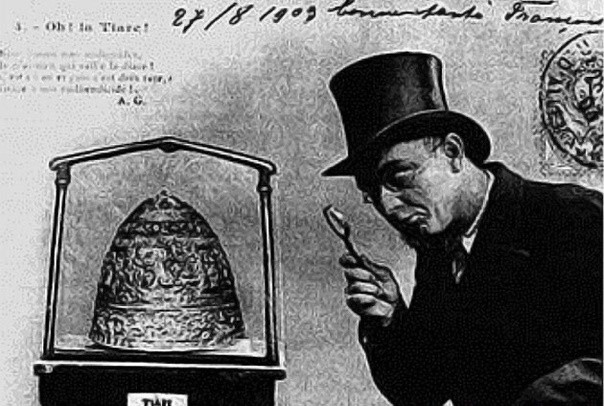

В 1896 году Лувр заплатил гигантскую сумму в 200 000 франков за корону скифского царя Сайтоферна, якобы найденную на раскопках его могилы неподалеку от Очакова. Находку привез в Париж одесский купец Шепсель Гохман, который вместе с братом Лейбой занимался продажей археологических редкостей. Семь лет тиара была одной из главных достопримечательностей музея, пока благодаря "шутке" художника с Монмартра не выяснилось, что она – не более чем весьма искусная подделка.

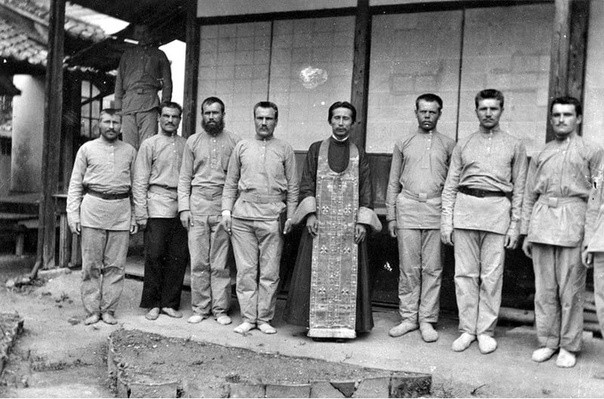

Братья Шепсель и Лейба Гохманы, купцы третьей гильдии, держали в Одессе на улице Херсонской, 17 (сейчас улица Пастера ) лавку колониальных товаров. Однако продажи чая, кофе и табака позволяли заработать на жизнь, но большой прибыли не приносили. То ли дело торговля антиквариатом! Причем не мебелью в стиле Людовика XIV или, например, драгоценностями елизаветинских времен, а археологическими находками. В 1891 году коммерсанты перебрались из Одессы в Очаков и купили здание в центре города на улице Репнина (сейчас улица Мира), где открыли магазин, торгующий древностями.

Очаков был выбран в качестве нового места жительства неспроста – он находился неподалеку от раскопок древней Ольвии (от греческого "olbio" –- "счастливая") – крупнейшего античного города греческой колонии в Северном Причерноморье, разрушенного в середине третьего века нашей эры. В XIX веке его обнаружили археологи, и в "деревню ста могил" как мухи на мед слетались предприимчивые авантюристы и крестьяне из окрестных деревень, которые ради наживы занялись "черными" раскопками.

Ценности, найденные под землей, они сбывали, в том числе и Гохманам, которые давали неплохую цену, а после перепродавали товар коллекционерам втридорога. Однако вскоре братьям стало ясно, что спекулировать на рынке антиквариата сложнее, чем в кофейно-табачной отрасли, – предметы старины находили не каждый день, и их катастрофически не хватало. Тогда они придумали новый бизнес – открыли на "базе" своей лавки древностей цех по изготовлению подделок.

Одной из самых известных находок на месте Ольвии был "Декрет Протогена" – плита-колонна из белого мрамора с не до конца сохранившейся надписью, восхвалявшей "благосклонного к народу" Протогена за его добрые деяния. Так, например, он трижды от имени города откупался от скифского царя Сайтафарна (Сайтоферна), выделяя 400, 300 и 900 золотых монет на дары, которые тот требовал. Он выкупал заложенные архонтами ценные вещи, помогал горожанам в голодные времена и ссуживал деньгами городскую казну.

По-видимому, вдохновившись знаменитым "Декретом", братья Гохманы решили в первую очередь заняться подделкой плит и их фрагментов с сохранившимися надписями на древнегреческом. "Сырье" закупали здесь же, в окрестностях Очакова, или в Крыму. Рабочие в подпольной мастерской братьев сбивали с плит подлинные древние надписи и тут же наносили новые. Причем специально приглашенные специалисты не только составляли тексты, соответствующие знаниям историков об Ольвии, но и подбирали шрифты в зависимости от периода, в который эта надпись якобы была сделана. Правда, несколько раз мошенников удалось изобличить – в ряде надписей "эксперты" намудрили с падежами. Но и на это у Гохманов был ответ: а разве в древней Греции писцы не могли ошибаться? Правда, этот опыт они учли, и дальше "производили" плиты с грамматически безупречными текстами. Коллекционеры раскупали "новодел" как горячие пирожки, в 1892–1893 годах братьям даже удалось сбыть серию "находок" в Одесский археологический музей.

После успеха "мраморного бизнеса" коммерсанты решили заняться изготовлением подделок из золота. Причем действовали хитро: заказывали изделия "под старину" знакомым ювелирам, которые чаще всего и не знали, что занимаются изготовлением подделок, а "товар" сбывали в партии подлинных древностей или через третьи руки. "Продавцов" Гохманы вербовали среди тех самых крестьян, которые поставляли им ценности с раскопок. Например, известно о некой Анюте из села Парутина, которая приносила "древности", смешанные с настоящими ценностями, коллекционерам или в музей и подробно рассказывала, где именно и при каких обстоятельствах была сделана находка. А один раз "агентам" Гохманов даже удалось незаметно подбросить подделку в раскопанную древнюю могилу и дать покупателю найти ее самостоятельно. Само собой, у того даже подозрений не возникло, что вещь – не настоящая.

Первой крупной жертвой мошенников стал коллекционер по фамилии Фришен из Николаева. К нему явились парутинские крестьяне, которые признались, что нашли "старинные" кинжал и корону, вскапывая огород. За обе находки они попросили "всего-навсего" 10 000 руб. Обрадованный любитель древностей выложил требуемую сумму, а потом решил на всякий случай показать покупку эксперту. Директор Одесского археологического музея Эрнест фон Штерн заявил Фришену, что его обманули, но деньги к тому моменту были переданы, а "огородников" и след простыл. Гохманы же получили "подъемные" для организации нового и весьма прибыльного бизнеса.

После нескольких удачных "операций", в результате которых ольвийские подделки за хорошие деньги были проданы в музеи Кракова, Франкфурта-на-Майне и Парижа, Шепсель Гохман решился на главную аферу в своей жизни. Помните царя Сайтоферна, который все время требовал даров, и доброго грека Протогена, которого сограждане поблагодарили за выделение средств на подарки? Вот и мошенники о них не забыли.

Гохман рассуждал так: раз плита с благодарственной надписью сохранилась не полностью, в ней могло быть все, что угодно. Например, сведения о том, как жители Ольвии преподнесли Сайтоферну золотую корону. Именно ее удачную имитацию и привез старший из братьев-коммерсантов в Вену в феврале 1896 года.

Вскоре после его приезда на столы представителей директората Венского императорского музея, специалистов по древностям, профессоров Бруно Бухера и Гуго Лейшинга легла визитная карточка от неожиданного посетителя, обещавшего сенсацию. "Г-н Гохман, негоциант из Очакова. Колониальные товары и антикварные предметы", значилось на ней. Заинтригованные ученые приняли коммерсанта и после обязательного обмена любезностями поинтересовались, зачем тот пожаловал.

Шепсель Гохман был опытным жуликом и хорошим психологом, – цитирует Виктора Фельдмана, бывшего старшего библиографа научной библиотеки Одесского национального университета имени Мечникова журналист Александр Левит. – Из потрепанного кожаного саквояжа Гохман извлек и положил на стол перед членами директората золотые фибулы (пряжки, скреплявшие одеяния на плечах древних греков) и серьги работы древнегреческих мастеров. Дав полюбоваться этими редкостями и психологически подготовив партнеров, он вынул какой-то предмет, завернутый в шерстяные тряпки и, развернув, торжественно объявил: "Тиара скифского царя Сайтоферна"

Эффектный жест заставил ученых мужей восхищенно ахнуть. "На столе, излучая мягкое матовое сияние золота, стояла древняя чеканная тиара изумительной работы и превосходной сохранности. Только в одном месте виднелась небольшая вмятина, словно от меча, но украшения вокруг почти не были повреждены. Тиара представляла собой куполообразный парадный шлем-корону, чеканенный целиком из тонкой золотой полосы…" – писали позже Бухер и Лейшинг.

Красота изделия поражала. Изготовленный из золота шлем-корона высотой в 17,5 см, диаметром в 18 см и весом в 486 граммов разделялся чеканным орнаментом на несколько горизонтальных поясов (фризов). На главном из них – в самом центре – изображались сцены из "Одиссеи" и "Илиады" Гомера, на втором фризе скифский царь охотился на крылатого зверя, на третьем изображения всадников-скифов чередовались с фигурками быков, лошадей и овец. Верхушку короны венчала свернувшаяся клубком змея, поднявшая голову. Между вторым и третьим поясами вилась дарственная надпись "Царя великого и непобедимого Сайтоферна. Совет и народ ольвиополитов", сделанная тем же шрифтом, что и в декрете Протогена. Восхищенные ученые сразу предположили, что шлем преподнесли Сайтоферну жители Ольвии, а на отбитом куске плиты говорилось именно о нем.

– Герр Гохман, откуда у вас эта корона? – спросили они, затаив дыхание.

– Чудес на свете не бывает, хотя эта корона – чудо. Прошлым летом ученые люди вели раскопки в Ольвии и неподалеку от нее раскопали скифскую могилу, где был похоронен Сайтоферн с женой. Оттуда тиара и другие украшения, которые достались мне за очень большие деньги. Ведь надо, чтобы раз в жизни повезло бедному коммерсанту, – скромно ответил тот, добавив, что выложил за ценности все имеющиеся у него сбережения.

Следующим вопросом, который задали профессора был "Сколько вы за нее хотите?" Цена оказалась непомерной – 200 000 франков (около 90 000 руб. золотом). Однако директорат музея все равно пригласил экспертов, которые подтвердили не только высокую художественную ценность тиары, но и ее безусловную древность и античное происхождение. Венский музей, у которого не было запрошенной суммы, умолял сбросить цену или хотя бы продать сокровище в рассрочку, но Гохман решил поискать других покупателей.

Он заключил тайное коммерческое соглашение с венским коллегой – владельцем антикварной лавки Антоном Фогелем и его компаньоном маклером Шиманским, пообещав солидное вознаграждение, если те смогут продать корону за 200 000–400 000 франков. Фогель и Шиманский увезли тиару в Париж, предложив ее дирекции Лувра. Директор музейного департамента изящных искусств Кампфен и руководитель отдела античного искусства Эрон де Вильфос, как и их венские коллеги, пришли в восторг. Ни один из парижских экспертов также не заподозрил в тиаре Сайтоферна подделку. Лувр согласился на баснословную цену и даже готов был запросить требуемую сумму у парламента, но... тот находился на каникулах. В результате 200 000 франков собрали меценаты, с условием, что деньги им вернут. Что удивительно, так и произошло – парламент одобрил сделку задним числом и раздал луврские долги. Так главный французский музей приобрел, по иронии судьбы, 1 апреля 1896 года "вторую после Эйфелевой башни" парижскую достопримечательность, а коммерсанты получили по 40 000 и 74 000

Братья Шепсель и Лейба Гохманы, купцы третьей гильдии, держали в Одессе на улице Херсонской, 17 (сейчас улица Пастера ) лавку колониальных товаров. Однако продажи чая, кофе и табака позволяли заработать на жизнь, но большой прибыли не приносили. То ли дело торговля антиквариатом! Причем не мебелью в стиле Людовика XIV или, например, драгоценностями елизаветинских времен, а археологическими находками. В 1891 году коммерсанты перебрались из Одессы в Очаков и купили здание в центре города на улице Репнина (сейчас улица Мира), где открыли магазин, торгующий древностями.

Очаков был выбран в качестве нового места жительства неспроста – он находился неподалеку от раскопок древней Ольвии (от греческого "olbio" –- "счастливая") – крупнейшего античного города греческой колонии в Северном Причерноморье, разрушенного в середине третьего века нашей эры. В XIX веке его обнаружили археологи, и в "деревню ста могил" как мухи на мед слетались предприимчивые авантюристы и крестьяне из окрестных деревень, которые ради наживы занялись "черными" раскопками.

Ценности, найденные под землей, они сбывали, в том числе и Гохманам, которые давали неплохую цену, а после перепродавали товар коллекционерам втридорога. Однако вскоре братьям стало ясно, что спекулировать на рынке антиквариата сложнее, чем в кофейно-табачной отрасли, – предметы старины находили не каждый день, и их катастрофически не хватало. Тогда они придумали новый бизнес – открыли на "базе" своей лавки древностей цех по изготовлению подделок.

Одной из самых известных находок на месте Ольвии был "Декрет Протогена" – плита-колонна из белого мрамора с не до конца сохранившейся надписью, восхвалявшей "благосклонного к народу" Протогена за его добрые деяния. Так, например, он трижды от имени города откупался от скифского царя Сайтафарна (Сайтоферна), выделяя 400, 300 и 900 золотых монет на дары, которые тот требовал. Он выкупал заложенные архонтами ценные вещи, помогал горожанам в голодные времена и ссуживал деньгами городскую казну.

По-видимому, вдохновившись знаменитым "Декретом", братья Гохманы решили в первую очередь заняться подделкой плит и их фрагментов с сохранившимися надписями на древнегреческом. "Сырье" закупали здесь же, в окрестностях Очакова, или в Крыму. Рабочие в подпольной мастерской братьев сбивали с плит подлинные древние надписи и тут же наносили новые. Причем специально приглашенные специалисты не только составляли тексты, соответствующие знаниям историков об Ольвии, но и подбирали шрифты в зависимости от периода, в который эта надпись якобы была сделана. Правда, несколько раз мошенников удалось изобличить – в ряде надписей "эксперты" намудрили с падежами. Но и на это у Гохманов был ответ: а разве в древней Греции писцы не могли ошибаться? Правда, этот опыт они учли, и дальше "производили" плиты с грамматически безупречными текстами. Коллекционеры раскупали "новодел" как горячие пирожки, в 1892–1893 годах братьям даже удалось сбыть серию "находок" в Одесский археологический музей.

После успеха "мраморного бизнеса" коммерсанты решили заняться изготовлением подделок из золота. Причем действовали хитро: заказывали изделия "под старину" знакомым ювелирам, которые чаще всего и не знали, что занимаются изготовлением подделок, а "товар" сбывали в партии подлинных древностей или через третьи руки. "Продавцов" Гохманы вербовали среди тех самых крестьян, которые поставляли им ценности с раскопок. Например, известно о некой Анюте из села Парутина, которая приносила "древности", смешанные с настоящими ценностями, коллекционерам или в музей и подробно рассказывала, где именно и при каких обстоятельствах была сделана находка. А один раз "агентам" Гохманов даже удалось незаметно подбросить подделку в раскопанную древнюю могилу и дать покупателю найти ее самостоятельно. Само собой, у того даже подозрений не возникло, что вещь – не настоящая.

Первой крупной жертвой мошенников стал коллекционер по фамилии Фришен из Николаева. К нему явились парутинские крестьяне, которые признались, что нашли "старинные" кинжал и корону, вскапывая огород. За обе находки они попросили "всего-навсего" 10 000 руб. Обрадованный любитель древностей выложил требуемую сумму, а потом решил на всякий случай показать покупку эксперту. Директор Одесского археологического музея Эрнест фон Штерн заявил Фришену, что его обманули, но деньги к тому моменту были переданы, а "огородников" и след простыл. Гохманы же получили "подъемные" для организации нового и весьма прибыльного бизнеса.

После нескольких удачных "операций", в результате которых ольвийские подделки за хорошие деньги были проданы в музеи Кракова, Франкфурта-на-Майне и Парижа, Шепсель Гохман решился на главную аферу в своей жизни. Помните царя Сайтоферна, который все время требовал даров, и доброго грека Протогена, которого сограждане поблагодарили за выделение средств на подарки? Вот и мошенники о них не забыли.

Гохман рассуждал так: раз плита с благодарственной надписью сохранилась не полностью, в ней могло быть все, что угодно. Например, сведения о том, как жители Ольвии преподнесли Сайтоферну золотую корону. Именно ее удачную имитацию и привез старший из братьев-коммерсантов в Вену в феврале 1896 года.

Вскоре после его приезда на столы представителей директората Венского императорского музея, специалистов по древностям, профессоров Бруно Бухера и Гуго Лейшинга легла визитная карточка от неожиданного посетителя, обещавшего сенсацию. "Г-н Гохман, негоциант из Очакова. Колониальные товары и антикварные предметы", значилось на ней. Заинтригованные ученые приняли коммерсанта и после обязательного обмена любезностями поинтересовались, зачем тот пожаловал.

Шепсель Гохман был опытным жуликом и хорошим психологом, – цитирует Виктора Фельдмана, бывшего старшего библиографа научной библиотеки Одесского национального университета имени Мечникова журналист Александр Левит. – Из потрепанного кожаного саквояжа Гохман извлек и положил на стол перед членами директората золотые фибулы (пряжки, скреплявшие одеяния на плечах древних греков) и серьги работы древнегреческих мастеров. Дав полюбоваться этими редкостями и психологически подготовив партнеров, он вынул какой-то предмет, завернутый в шерстяные тряпки и, развернув, торжественно объявил: "Тиара скифского царя Сайтоферна"

Эффектный жест заставил ученых мужей восхищенно ахнуть. "На столе, излучая мягкое матовое сияние золота, стояла древняя чеканная тиара изумительной работы и превосходной сохранности. Только в одном месте виднелась небольшая вмятина, словно от меча, но украшения вокруг почти не были повреждены. Тиара представляла собой куполообразный парадный шлем-корону, чеканенный целиком из тонкой золотой полосы…" – писали позже Бухер и Лейшинг.

Красота изделия поражала. Изготовленный из золота шлем-корона высотой в 17,5 см, диаметром в 18 см и весом в 486 граммов разделялся чеканным орнаментом на несколько горизонтальных поясов (фризов). На главном из них – в самом центре – изображались сцены из "Одиссеи" и "Илиады" Гомера, на втором фризе скифский царь охотился на крылатого зверя, на третьем изображения всадников-скифов чередовались с фигурками быков, лошадей и овец. Верхушку короны венчала свернувшаяся клубком змея, поднявшая голову. Между вторым и третьим поясами вилась дарственная надпись "Царя великого и непобедимого Сайтоферна. Совет и народ ольвиополитов", сделанная тем же шрифтом, что и в декрете Протогена. Восхищенные ученые сразу предположили, что шлем преподнесли Сайтоферну жители Ольвии, а на отбитом куске плиты говорилось именно о нем.

– Герр Гохман, откуда у вас эта корона? – спросили они, затаив дыхание.

– Чудес на свете не бывает, хотя эта корона – чудо. Прошлым летом ученые люди вели раскопки в Ольвии и неподалеку от нее раскопали скифскую могилу, где был похоронен Сайтоферн с женой. Оттуда тиара и другие украшения, которые достались мне за очень большие деньги. Ведь надо, чтобы раз в жизни повезло бедному коммерсанту, – скромно ответил тот, добавив, что выложил за ценности все имеющиеся у него сбережения.

Следующим вопросом, который задали профессора был "Сколько вы за нее хотите?" Цена оказалась непомерной – 200 000 франков (около 90 000 руб. золотом). Однако директорат музея все равно пригласил экспертов, которые подтвердили не только высокую художественную ценность тиары, но и ее безусловную древность и античное происхождение. Венский музей, у которого не было запрошенной суммы, умолял сбросить цену или хотя бы продать сокровище в рассрочку, но Гохман решил поискать других покупателей.

Он заключил тайное коммерческое соглашение с венским коллегой – владельцем антикварной лавки Антоном Фогелем и его компаньоном маклером Шиманским, пообещав солидное вознаграждение, если те смогут продать корону за 200 000–400 000 франков. Фогель и Шиманский увезли тиару в Париж, предложив ее дирекции Лувра. Директор музейного департамента изящных искусств Кампфен и руководитель отдела античного искусства Эрон де Вильфос, как и их венские коллеги, пришли в восторг. Ни один из парижских экспертов также не заподозрил в тиаре Сайтоферна подделку. Лувр согласился на баснословную цену и даже готов был запросить требуемую сумму у парламента, но... тот находился на каникулах. В результате 200 000 франков собрали меценаты, с условием, что деньги им вернут. Что удивительно, так и произошло – парламент одобрил сделку задним числом и раздал луврские долги. Так главный французский музей приобрел, по иронии судьбы, 1 апреля 1896 года "вторую после Эйфелевой башни" парижскую достопримечательность, а коммерсанты получили по 40 000 и 74 000

Показать больше

2 годы назад

Продолжение предыдущей публикации.

Изобличить мошенников удалось благодаря шутке эпатажного художника и скульптора с Монмартра Эллина Майенса, которого привлекли к ответственности за подделку картин известных мастеров. Он заявил судебному следователю, что намерен отомстить "миру художественных экспертов, торговцев и антикваров", разоблачая подделки. А на следующий день, 19 марта 1903 года, французская "Le Matin" опубликовала сенсационные разоблачения Майенса.

Наши национальные музеи вместо подлинных предметов искусства закупают подделки. Знаменитая тиара скифского царя Сайтоферна – тоже подделка. Я сделал макет этой короны, а золотых и серебряных дел мастер Бэрон сделал эту корону из чеканного золота под моим руководством", – говорил тот, утверждая, что подделку ему в 1984 году заказал некий господин Шпицен, заплативший за нее 4500 франков.

В Лувре сначала снисходительно заявили, что Майерс – всем известный мистификатор и его заявления – обман, однако на допросе у следователя тот еще раз сообщил, что все озвученное им журналистам – чистая правда. Однако подтвердить это ничем, кроме своих слов, не смог, поскольку мастер Бэрон, который якобы и сотворил шедевр, к тому моменту умер. Парижане вовсю смеялись над экспертами, севшими в лужу, а в городских кафе и на улицах распевали куплеты, в которых не щадили ни ученых, ни правительство, выделившее баснословные деньги на подделку. В Лувре же за три дня, с 20 по 22 марта, побывало рекордное количество посетителей, желающих посмотреть на скандальный экспонат – около 30 000 человек.

А 23 мая в "Le Matin" появилось новое разоблачительное письмо. Его автором был одесский ювелир Соломон Лифшиц, несколько лет назад переехавший в Париж. Он утверждал, что автор тиары его коллега из Одессы Израиль Рухумовский, который и не думал, что занят изготовлением подделки, а просто выполнял частный заказ, за который ему заплатили всего-навсего 1800 руб.

"Решаюсь писать вам в целях восстановления истины. Я могу вас уверить, что тиара была сработана моим другом Рухомовским. Мы познакомились в Киеве, затем встретились в Одессе, где я жил в 1895 году и до мая 1896 года. Я часто навещал моего друга и видел много раз, как он работал в своей мастерской над этой пресловутой тиарой, от начала до конца, и не подозревал тогда, что она произведет столько шума. Я очень хорошо помню греческую книгу, украшенную иллюстрациями, с которых были воспроизведены сцены, которые фигурируют на тиаре", – говорилось в письме на имя главного редактора газеты.

Слова Лифшица подтвердила и экс-одесситка по фамилии Нагеборг-Малкина, которая также говорила, что знакома с Рухумовским и видела, как тот делал корону. Из Одессы в газеты просочилась информация о том, что ювелира допросила полиция, и тот подтвердил свое авторство, отказавшись, впрочем, от причастности к продаже ценности. Тогда же в прессе "всплыли" и предупреждения российских ученых, которые не раз писали, что тиара – подделка, чего Лувр предпочитал не замечать.

23 марта в Лувре на экстренное секретное совещание собрался Совет национальных музеев Франции. На нем решили создать комиссию для расследования всех обстоятельств дела, которую возглавил известный археолог, член Академии наук Шарль Клермон-Ганно. Музей продолжали осаждать толпы любопытных посетителей, но тиара из экспозиции пропала – "виновницу скандала" с разрешения министра народного хозяйства убрали в запасники до окончания расследования.

Между тем Париж поделился на "сайтоферистов", доказывающих, что корона скифского царя – подлинник, и "антисайтоферистов", уверенных, что Лувр купил подделку. Так, Саломон Рейнак продолжал доказывать, что в мире не существует предметов, с которых могла бы быть скопирована тиара, а создать оригинальное произведение фальсификатор бы не смог, поскольку он всегда только копиист. Спорил он с таким ожесточением, что газетчики даже заподозрили уважаемого ученого в причастности к этой истории и писали, что он пытается "замести следы". Но тот никаких связей с мошенниками не имел и действительно верил в подлинность тиары.

Журналисты ринулись в Одессу и нашли мастера, которому предписывалось авторство тиары. Рухумовский, талантливый, почти гениальный ювелир-самоучка, до этого в основном зарабатывавший на жизнь копированием известных украшений античности по частным заказам, в одночасье стал знаменитостью. На вопросы газетчиков он отвечал уклончиво: "Талмуд говорит, что для каждого человека в свое время наступит его час. Для меня мой час наступил теперь. Я получил несколько телеграмм с предложением приехать в Париж от таких редакций, как "Figaro", "Matin", "Petit Journal" и многих других. Я не отрицаю своего участия, но вместе с тем не могу подтвердить, что эта тиара – та самая, которую делал я".

Через несколько дней ювелир все же сдался, видимо, не выдержав неослабевающего интереса прессы к своей персоне. "Figaro" опубликовала такую телеграмму:

Гравер Израиль Рахумовский, проживающий в Одессе, Успенская улица, 36, категорически заявляет, что он является автором тиары, изготовленной им в 1896 г. по заказу лица, прибывшего из Керчи. Рахумовский готов по получении 1200 франков прибыть в Париж. Лувр, заявил он, может потратить 1200 франков, чтобы выявить подлинность вещи, за которую он уплатил 200 тысяч

Запрошенную сумму автору шедевра выделили во французском консульстве в Одессе, выдвинув Рухумовскому ряд условий. Во избежание шумихи в прессе его попросили прибыть в Париж инкогнито и не контактировать с журналистами. Поэтому 5 апреля 1903 года в отеле "Централь" поселился некий господин Барде, багаж которого переслали дипломатической почтой. В вещах были модели, рисунки и формы тиары, а также несколько иных работ Рухумовского.

В этот же день ювелир направился в Лувр, где началось расследование. Сначала члены комиссии под руководством Клермона-Ганно, не показывая ему тиары, просили Рухумовского описать собственное изделие, а потом решились на эксперимент: попросили его повторить на память фрагмент короны Сайтоферна под наблюдением известных археологов. Ювелир смог полностью воспроизвести часть фигурного фриза тиары, а также назвал рецепт металлического сплава, из которого ее изготовил.

Еще не видя самой тиары, я этим господам описал ее самым подробнейшим образом, указав все изъяны, специально мной сделанные; представил фотографические снимки, которые заказал в Одессе после того, как ее изготовил; представил даже гипсовые модели горельефов, указав при этом, в каких именно книгах они помещены. Я, наконец, по их требованию выписал из Одессы свои инструменты и у них на глазах этими инструментами точнейшим образом воспроизвел один из рисунков на тиаре. И всего этого этим господам мало! Неужели я должен сделать новую тиару, чтобы они поверили? Я сомневаюсь, впрочем, что эти господа и тогда убедятся – по той простой причине, что они просто не хотят быть убежденными, – вспоминал потом об этой проверке Рухумовский

Рассказал он и о том, что в 1895 году у нему обратился некий торговец из Керчи, попросивший изготовить имитацию древнегреческой тиары в подарок другу – видному ученому-археологу, и не ставить свое клеймо на изделии. Ювелир, который вместе с этим был художником, чеканщиком, гравером, справился с заказом всего за восемь месяцев. Для изображения скифских сюжетов Рухумовский, не разбирающийся в археологии, пользовался "Русскими древностями в памятниках искусства" авторства Толстого и Кондакова, а для сцен по мотивам произведений Гомера "Атлас в картинках к всемирной истории". Подтверждением его слов служило то, что графические ошибки, допущенные в этих изданиях, легко узнавались и на тиаре. За подделку, проданную за 90 000 руб. он получил в 50 раз меньше – всего 1800 руб., чему очень обрадовался. "Впервые в моей жизни я сразу получил столько денег. Вместе со сбережениями у меня стало три тысячи рублей. Значит, я почти богат!.." – писал позже ювелир.

Расследование "дела тиары Сайтоферна" продолжалось два месяца. В результате комиссия пришла к выводам, неутешительным для Лувра:

1. Тиара является подделкой.

2. Она изготовлена по заказу некого Гохмана современным мастером Рухумовским.

"Дело" закрыли, а тиару снова поместили в экспозицию, правда, уже в зал современного искусства. Неизвестно, "утки" это или нет, но газеты писали о том, что Рухумовскому предложили вместе с тиарой отправиться в турне по Америке и посулили за это 200 000 франков. А американский музей Барнума и Ашлея якобы был готов выкупить драгоценность у Лувра еще дороже, чем тот ее приобрел – за 250 000 франков, если тот сможет гарантировать, что корона на самом деле подделка.

Зато доподлинно известно, что художник Майенс, после разоблачительных откровений которого и началось расследование, опубликовал в "Eclair" письмо, где сознался в обмане. Он писал, что обманул следователя и журналистов "ради шутки", но надеялся, что ему это простят благодаря тому, что "шутка" помогла выявить истину. Привлечь обманщика к ответственности, кстати, так и не удалось.

Посадили ли аферистов?

Представьте себе, нет! Несмотря на то, что в результатах расследования Клермона-Ганно упоминается имя Шепселя Гохмана, мошеннику удалось избежать ответственности: Рухумовский имени заказчика так и не назвал, Фогель и Шиманский предпочитали держаться в тени и не отвечать на вопросы. Сам одесский коммерсант заявил, что готов дать показания относительно "действующих лиц" истории с тиарой, но только если его не привлекут к ответственности. Иначе он обещал молчать десять лет, пока не истечет срок давности. Судя по всему, запрошенных гарантий аферисту так и не дали, поскольку развития истории не последовало.

После скандала с тиарой старший из братьев демонстративно отошел от дел, а Лейба Гохман продолжил заниматься семейным бизнесом, через "третьи руки" снабжая частных коллекционеров (в основном из США), а также музеи России, Великобритании, Италии, Греции, Германии и Франции археологическими древностями, среди которых основную часть по-прежнему составляли подделки. Правда, продавать золотые изделия Гохман больше не решался, успешно перейдя

Изобличить мошенников удалось благодаря шутке эпатажного художника и скульптора с Монмартра Эллина Майенса, которого привлекли к ответственности за подделку картин известных мастеров. Он заявил судебному следователю, что намерен отомстить "миру художественных экспертов, торговцев и антикваров", разоблачая подделки. А на следующий день, 19 марта 1903 года, французская "Le Matin" опубликовала сенсационные разоблачения Майенса.

Наши национальные музеи вместо подлинных предметов искусства закупают подделки. Знаменитая тиара скифского царя Сайтоферна – тоже подделка. Я сделал макет этой короны, а золотых и серебряных дел мастер Бэрон сделал эту корону из чеканного золота под моим руководством", – говорил тот, утверждая, что подделку ему в 1984 году заказал некий господин Шпицен, заплативший за нее 4500 франков.

В Лувре сначала снисходительно заявили, что Майерс – всем известный мистификатор и его заявления – обман, однако на допросе у следователя тот еще раз сообщил, что все озвученное им журналистам – чистая правда. Однако подтвердить это ничем, кроме своих слов, не смог, поскольку мастер Бэрон, который якобы и сотворил шедевр, к тому моменту умер. Парижане вовсю смеялись над экспертами, севшими в лужу, а в городских кафе и на улицах распевали куплеты, в которых не щадили ни ученых, ни правительство, выделившее баснословные деньги на подделку. В Лувре же за три дня, с 20 по 22 марта, побывало рекордное количество посетителей, желающих посмотреть на скандальный экспонат – около 30 000 человек.

А 23 мая в "Le Matin" появилось новое разоблачительное письмо. Его автором был одесский ювелир Соломон Лифшиц, несколько лет назад переехавший в Париж. Он утверждал, что автор тиары его коллега из Одессы Израиль Рухумовский, который и не думал, что занят изготовлением подделки, а просто выполнял частный заказ, за который ему заплатили всего-навсего 1800 руб.

"Решаюсь писать вам в целях восстановления истины. Я могу вас уверить, что тиара была сработана моим другом Рухомовским. Мы познакомились в Киеве, затем встретились в Одессе, где я жил в 1895 году и до мая 1896 года. Я часто навещал моего друга и видел много раз, как он работал в своей мастерской над этой пресловутой тиарой, от начала до конца, и не подозревал тогда, что она произведет столько шума. Я очень хорошо помню греческую книгу, украшенную иллюстрациями, с которых были воспроизведены сцены, которые фигурируют на тиаре", – говорилось в письме на имя главного редактора газеты.

Слова Лифшица подтвердила и экс-одесситка по фамилии Нагеборг-Малкина, которая также говорила, что знакома с Рухумовским и видела, как тот делал корону. Из Одессы в газеты просочилась информация о том, что ювелира допросила полиция, и тот подтвердил свое авторство, отказавшись, впрочем, от причастности к продаже ценности. Тогда же в прессе "всплыли" и предупреждения российских ученых, которые не раз писали, что тиара – подделка, чего Лувр предпочитал не замечать.

23 марта в Лувре на экстренное секретное совещание собрался Совет национальных музеев Франции. На нем решили создать комиссию для расследования всех обстоятельств дела, которую возглавил известный археолог, член Академии наук Шарль Клермон-Ганно. Музей продолжали осаждать толпы любопытных посетителей, но тиара из экспозиции пропала – "виновницу скандала" с разрешения министра народного хозяйства убрали в запасники до окончания расследования.

Между тем Париж поделился на "сайтоферистов", доказывающих, что корона скифского царя – подлинник, и "антисайтоферистов", уверенных, что Лувр купил подделку. Так, Саломон Рейнак продолжал доказывать, что в мире не существует предметов, с которых могла бы быть скопирована тиара, а создать оригинальное произведение фальсификатор бы не смог, поскольку он всегда только копиист. Спорил он с таким ожесточением, что газетчики даже заподозрили уважаемого ученого в причастности к этой истории и писали, что он пытается "замести следы". Но тот никаких связей с мошенниками не имел и действительно верил в подлинность тиары.

Журналисты ринулись в Одессу и нашли мастера, которому предписывалось авторство тиары. Рухумовский, талантливый, почти гениальный ювелир-самоучка, до этого в основном зарабатывавший на жизнь копированием известных украшений античности по частным заказам, в одночасье стал знаменитостью. На вопросы газетчиков он отвечал уклончиво: "Талмуд говорит, что для каждого человека в свое время наступит его час. Для меня мой час наступил теперь. Я получил несколько телеграмм с предложением приехать в Париж от таких редакций, как "Figaro", "Matin", "Petit Journal" и многих других. Я не отрицаю своего участия, но вместе с тем не могу подтвердить, что эта тиара – та самая, которую делал я".

Через несколько дней ювелир все же сдался, видимо, не выдержав неослабевающего интереса прессы к своей персоне. "Figaro" опубликовала такую телеграмму:

Гравер Израиль Рахумовский, проживающий в Одессе, Успенская улица, 36, категорически заявляет, что он является автором тиары, изготовленной им в 1896 г. по заказу лица, прибывшего из Керчи. Рахумовский готов по получении 1200 франков прибыть в Париж. Лувр, заявил он, может потратить 1200 франков, чтобы выявить подлинность вещи, за которую он уплатил 200 тысяч

Запрошенную сумму автору шедевра выделили во французском консульстве в Одессе, выдвинув Рухумовскому ряд условий. Во избежание шумихи в прессе его попросили прибыть в Париж инкогнито и не контактировать с журналистами. Поэтому 5 апреля 1903 года в отеле "Централь" поселился некий господин Барде, багаж которого переслали дипломатической почтой. В вещах были модели, рисунки и формы тиары, а также несколько иных работ Рухумовского.

В этот же день ювелир направился в Лувр, где началось расследование. Сначала члены комиссии под руководством Клермона-Ганно, не показывая ему тиары, просили Рухумовского описать собственное изделие, а потом решились на эксперимент: попросили его повторить на память фрагмент короны Сайтоферна под наблюдением известных археологов. Ювелир смог полностью воспроизвести часть фигурного фриза тиары, а также назвал рецепт металлического сплава, из которого ее изготовил.

Еще не видя самой тиары, я этим господам описал ее самым подробнейшим образом, указав все изъяны, специально мной сделанные; представил фотографические снимки, которые заказал в Одессе после того, как ее изготовил; представил даже гипсовые модели горельефов, указав при этом, в каких именно книгах они помещены. Я, наконец, по их требованию выписал из Одессы свои инструменты и у них на глазах этими инструментами точнейшим образом воспроизвел один из рисунков на тиаре. И всего этого этим господам мало! Неужели я должен сделать новую тиару, чтобы они поверили? Я сомневаюсь, впрочем, что эти господа и тогда убедятся – по той простой причине, что они просто не хотят быть убежденными, – вспоминал потом об этой проверке Рухумовский

Рассказал он и о том, что в 1895 году у нему обратился некий торговец из Керчи, попросивший изготовить имитацию древнегреческой тиары в подарок другу – видному ученому-археологу, и не ставить свое клеймо на изделии. Ювелир, который вместе с этим был художником, чеканщиком, гравером, справился с заказом всего за восемь месяцев. Для изображения скифских сюжетов Рухумовский, не разбирающийся в археологии, пользовался "Русскими древностями в памятниках искусства" авторства Толстого и Кондакова, а для сцен по мотивам произведений Гомера "Атлас в картинках к всемирной истории". Подтверждением его слов служило то, что графические ошибки, допущенные в этих изданиях, легко узнавались и на тиаре. За подделку, проданную за 90 000 руб. он получил в 50 раз меньше – всего 1800 руб., чему очень обрадовался. "Впервые в моей жизни я сразу получил столько денег. Вместе со сбережениями у меня стало три тысячи рублей. Значит, я почти богат!.." – писал позже ювелир.

Расследование "дела тиары Сайтоферна" продолжалось два месяца. В результате комиссия пришла к выводам, неутешительным для Лувра:

1. Тиара является подделкой.

2. Она изготовлена по заказу некого Гохмана современным мастером Рухумовским.

"Дело" закрыли, а тиару снова поместили в экспозицию, правда, уже в зал современного искусства. Неизвестно, "утки" это или нет, но газеты писали о том, что Рухумовскому предложили вместе с тиарой отправиться в турне по Америке и посулили за это 200 000 франков. А американский музей Барнума и Ашлея якобы был готов выкупить драгоценность у Лувра еще дороже, чем тот ее приобрел – за 250 000 франков, если тот сможет гарантировать, что корона на самом деле подделка.

Зато доподлинно известно, что художник Майенс, после разоблачительных откровений которого и началось расследование, опубликовал в "Eclair" письмо, где сознался в обмане. Он писал, что обманул следователя и журналистов "ради шутки", но надеялся, что ему это простят благодаря тому, что "шутка" помогла выявить истину. Привлечь обманщика к ответственности, кстати, так и не удалось.

Посадили ли аферистов?

Представьте себе, нет! Несмотря на то, что в результатах расследования Клермона-Ганно упоминается имя Шепселя Гохмана, мошеннику удалось избежать ответственности: Рухумовский имени заказчика так и не назвал, Фогель и Шиманский предпочитали держаться в тени и не отвечать на вопросы. Сам одесский коммерсант заявил, что готов дать показания относительно "действующих лиц" истории с тиарой, но только если его не привлекут к ответственности. Иначе он обещал молчать десять лет, пока не истечет срок давности. Судя по всему, запрошенных гарантий аферисту так и не дали, поскольку развития истории не последовало.

После скандала с тиарой старший из братьев демонстративно отошел от дел, а Лейба Гохман продолжил заниматься семейным бизнесом, через "третьи руки" снабжая частных коллекционеров (в основном из США), а также музеи России, Великобритании, Италии, Греции, Германии и Франции археологическими древностями, среди которых основную часть по-прежнему составляли подделки. Правда, продавать золотые изделия Гохман больше не решался, успешно перейдя

Показать больше

2 годы назад

Сталин о количестве казненных в 1937—1938

Из выступления Сталина на расширенном заседании Политбюро ЦК ВКП(б) в мае 1941.:

«К январю 1938 года в армию и на флот возвращено 11 тысяч ранее уволенных опытных в военном деле командиров. Наши враги за рубежом в провокационных целях распространяют слухи о массовых расстрелах, которые якобы имели место в Советском Союзе, проливают крокодиловы слезы по разоблаченным нами и расстрелянным своим агентам, по всем этим Тухачевским, Егоровым, Якирам. Утверждают, что разоблачение иностранной агентуры в СССР якобы понизило боеспособность советских вооруженных сил, а число расстрелянных в Советском Союзе чуть ли не перевалило за миллион человек. Это провокационная клевета. В 1937 году за контрреволюционные преступления судебными органами был осужден 841 человек. Из них расстрелян 121 человек. В 1938 году по статьям о контрреволюционных преступлениях органами НКВД было арестовано 52372 человека. При рассмотрении их дел в судебных органах осужден был 2731 человек, их них расстреляно 89 человек и 49641 человек оправдан. Такое большое количество оправдательных приговоров подтвердило, что бывший нарком НКВД Ежов арестовывал многих людей без достаточных к тому оснований. За спиной ЦК партии творил произвол, за что и был арестован 10 апреля 1939 года, а 4 апреля 1940 года по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР провокаторы Ежов и его заместитель по НКВД Фриновский расстреляны. Что касается большинства заключенных, находящихся в лагерях системы ГУЛАГа НКВД СССР, то это обычные уголовники, которых в интересах безопасности советского народа нельзя держать на свободе...»

Источник:

Сталин И.В. Cочинения. – Т. 15. М.: Издательство “Писатель”, 1997. С. 20–37.

Теперь смотрим на реальную картину. Согласно документальным отчетам НКВД в 1937 казнено 353 074 чел., оправдано — 5 948 чел.; в 1938 — казнено 328 618 чел., оправдано 4 325 чел. Всего казнено: 681 692 чел.

Источник:

Статистика репрессивной деятельности органов безопасности СССР

Таким образом, вождь занизил количество казненных в 1937 «всего лишь» в 2917 раз, а в 1938 — в 3692 раза. Количество оправданных в 1938 Сталин завысил в 11,47 раза.

Из выступления Сталина на расширенном заседании Политбюро ЦК ВКП(б) в мае 1941.:

«К январю 1938 года в армию и на флот возвращено 11 тысяч ранее уволенных опытных в военном деле командиров. Наши враги за рубежом в провокационных целях распространяют слухи о массовых расстрелах, которые якобы имели место в Советском Союзе, проливают крокодиловы слезы по разоблаченным нами и расстрелянным своим агентам, по всем этим Тухачевским, Егоровым, Якирам. Утверждают, что разоблачение иностранной агентуры в СССР якобы понизило боеспособность советских вооруженных сил, а число расстрелянных в Советском Союзе чуть ли не перевалило за миллион человек. Это провокационная клевета. В 1937 году за контрреволюционные преступления судебными органами был осужден 841 человек. Из них расстрелян 121 человек. В 1938 году по статьям о контрреволюционных преступлениях органами НКВД было арестовано 52372 человека. При рассмотрении их дел в судебных органах осужден был 2731 человек, их них расстреляно 89 человек и 49641 человек оправдан. Такое большое количество оправдательных приговоров подтвердило, что бывший нарком НКВД Ежов арестовывал многих людей без достаточных к тому оснований. За спиной ЦК партии творил произвол, за что и был арестован 10 апреля 1939 года, а 4 апреля 1940 года по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР провокаторы Ежов и его заместитель по НКВД Фриновский расстреляны. Что касается большинства заключенных, находящихся в лагерях системы ГУЛАГа НКВД СССР, то это обычные уголовники, которых в интересах безопасности советского народа нельзя держать на свободе...»

Источник:

Сталин И.В. Cочинения. – Т. 15. М.: Издательство “Писатель”, 1997. С. 20–37.

Теперь смотрим на реальную картину. Согласно документальным отчетам НКВД в 1937 казнено 353 074 чел., оправдано — 5 948 чел.; в 1938 — казнено 328 618 чел., оправдано 4 325 чел. Всего казнено: 681 692 чел.

Источник:

Статистика репрессивной деятельности органов безопасности СССР

Таким образом, вождь занизил количество казненных в 1937 «всего лишь» в 2917 раз, а в 1938 — в 3692 раза. Количество оправданных в 1938 Сталин завысил в 11,47 раза.

Показать больше

2 годы назад

Русские отряды совершали походы на земли по реке Обь еще в удельное время. ПВЛ упоминает югру среди народов Иафетовой части, где живут «русь, чюдь и вси языце: меря, мурома, всь, мордва, заволочьская чюдь, пермь, печера, ямь, югра, литва, зимигола, корсь, летьгола, либь». По данным ПВЛ, к 1096 г. новгородцы проникли в земли Югры за пушниной. Новгородец Гюрята Рогович рассказал летописцу о первой экспедиции из Новгорода в Югру...Персидские историки отмечали, что в земле народа Югры добывают прекрасную пушнину соболей. В XII-XV вв. новгородцы ходили в экспедиции к Югре и собирали с нее дань. Походы на север на «югорских данников», как их называет Новгородская летопись под 1187 г., были в это время частыми. Летописи Новгорода отмечают эти походы только в особых случаях, при поражениях новгородцев от югры или устюжан. Так, отмечена крупная военная экспедиция на Югру в 1193 г., когда новгородцы были разбиты.

Новгородская летопись под 1445 г. отмечает, что в походах новгородцы захватывали пушнину, а также жителей - мужчин, жен и детей. В рассказе Новгородской летописи о походе на Югру в 1445 г. сообщается численность новгородской рати -3 тысячи человек. Надо отметить, что это достаточно большое войско для северной военной экспедиции. Однако один из новгородских отрядов в этой экспедиции был разбит Югрой.

По данным Новгородской летописи, в отношениях с Югрой Новгород столкнулся с Устюгом, который вел свою политику на севере. В 1323 г. устюжане поймали новгородцев, которые ходили в Югру и ограбили их. В 1324 г. Новгород для наказания отправил военную экспедицию на Устюг, новгородцы взяли город на щит и заключили мир с князьями города. Однако борьба городов за Югру на этом не закончилась. По летописи в 1329 г. устюжские князья избили новгородцев, которые шли на Югру. Земли Югры в это время занимали Приуралье, Северный Урал и север Западной Сибири. В 1364 г. новгородцы в походе на Югру воевали на севере Сибири по р. Оби до океана.

В договорных грамотах XIII - XV вв. Новгорода волость Югра отмечается среди других владений Новгородской республики. К сожалению, договорные грамоты Новгорода известны только начиная с 1264 г., в результате не известно, когда Новгородская республика стала считать Югру своим владением.

Посол Священной Римской империи Сигизмунд Гербенштейн, ездивший в Русское государство в 1517 и 1526 гг., приводит на основании попавшего к нему «русского дорожника» географические данные о Северном Урале и Сибири, которые показывают хорошее знание русскими людьми этих территорий. «Подъем на гору Камень занимает три дня; спустившись с нее, можно добраться до реки Артавиша (Artavuischa), оттуда до реки Зибута, от нее в крепость Ляпин, от Ляпина до реки Сосвы. Живущие по этой реке называются Вогуличами. Оставив Сосву справа, можно добраться до реки Оби, которая начинается из Китайского озера. Через эту реку они едва могли переправиться в один день, да и то при скорой езде: ширина ее до такой степени велика, что простирается почти до восьмидесяти верст. И по ней также живут народ Вогуличи и Югричи. Если подниматься от Обской крепости по реке Оби до устьев реки Иртыша, в который впадает Сосва, то это составить три месяца пути. В этих местах находятся две крепости Ером и Тюмень, которыми управляют властелины, Князья Югорские, платящие (как говорят) дань великому Князю Московскому. Там имеется много животных и превеликое множество мехов». А.И. Плигузов отмечал, что русский дорожник в Югру, приводимый Гербенштейном «отражает маршруты древнейших XIV - XV столетий, походов новгородских экспедиций». В начале XVI в. русские пользовались для похода в Югру другой, более короткой дорогой.

В XV в. отношения с Югрой переходят от Новгорода к Русскому государству. В историографии принято в качестве начала политики Ивана III в Югру отмечать походы 1483 и 1499 гг. Однако по данным северных летописей, первым походом Москвы на Югру был поход 1465 г., проведенный силами рати Устюга и Выми по приказу Ивана III. Поход 1465 г. стал началом подчинения Русским государством Югры. А.А. Зимин считал, что Иван III начинает подчинение северных районов Сибири, связанных с Новгородской республикой, только после подчинения Новгорода в 1478 г. По мнению ученого, русский поход 1483 г. был первой военной экспедицией Москвы в Югру. К сожалению А. А. Зимин не исследовал поход 1465 в Югру, который действительно был первой военной экспедицией Ивана III. Этот поход был совершен еще до подчинения Новгорода, он состоялся после получения власти Иваном III над северными городами, что показывает важность отношений с Югрой для Москвы. По мнению Ю.Г. Алексеева, в ходе похода 1483 г. русские вообще первый раз оказались в Сибири. Это положение историка не подтверждается новгородскими летописями, которые отмечают отношения Новгорода и Югры на протяжении XII-XV вв.

По данным Устюжского летописца, в 1465 г. великий князь Иван Васильевич приказал устюжанину Василию Скрябе воевать Югорскую землю. Войско было собрано из «охочих людей» и жителей Выми, и насчитывало, как можно предположить из сведений летописи о рати Устюга в других походах, более тысячи человек. Отряд Устюга воевал Югру и привел много полона, среди которого были югорские князья. По летописи, Иван III пожаловал князей и отпустил их в Югру, наложив на Югорскую землю дань. Архангелогородский летописец дает более подробные сведения о походе 1465 г., отмечая, что русское войско привело Югорскую землю за великого князя Ивана III. Государь на Москве принял пленных князей Югры и пожаловал их властью над княжествами, положив дань на Югру. Таким образом, северные летописи определяют в качестве даты первого похода Москвы на Югру 1465 г.

Однако зависимость Югры от Русского государства в это время не была полной. Москве приходилось посылать рати на север для сбора дани, а также для борьбы со знатью ханты и манси. В 1483 г. в Сибирь на р. Обь и р. Иртыш был совершен крупный поход под командой государевых воевод И. И. Салтыкова и Ф.С. Курбского. По данным летописи, в походе 1483 г. приняли участие дети боярские государева двора, а также рать северных городов. По Устюжской летописи, русская рать разбила манси, а затем по р. Тавде направилась на р. Иртыш и на р. Обь, разгромив князей Югры. После похода весной 1484 г. князья Сибири и Югры принесли присягу великому князю. Ю.Г. Алексеев справедливо полагал, что поход 1483 г. на р. Обь стал грандиозным предприятием Русского государства по освоению Северного Урала и Зауралья.

В 1499 г. Иван III направил в Югру войско на лыжах под началом князя С.Ф. Курбского и П.Ф. Ушатого с ратью северных городов Устюга, Вятки, Перми и других. В разрядных книгах имеются сведения о численности этой рати. Войско похода на север 1499 г. насчитывало около 4-х тысяч человек, главным образом, его составляли рати северных городов. Как уже отмечалось, военные экспедиции новгородцев в Югру достигали 3-х тысяч человек, отряды Русского государства - 4-х тысяч человек. Это были достаточно крупные военные экспедиции для севера. В результате этих походов, в XV в. в России хорошо знали народы югры и ненцев.

14 марта 1484 г. Иван III впервые включил в великокняжеский титул упоминание Югры, что для правителей Москвы означало установление русского подданства над этой землей.

В конце XVI в. север Западной Сибири окончательно стал частью Русского государства. В 1556 г., после признания власти русского царя в Сибирском ханстве, в Югорскую землю «князю Певгею и всем князем Сорыкидцкие земли и лучшим людем и середины и молодшим» была послана грамота царя и великого князя Ивана Васильевича, в которой эта земля называлась «наша вотчина», что по политической терминологии XVI в. значило, что в Москве Югорскую землю считают частью Русского государства. В грамоте сообщалось о посылке в Югру посыльщиков «к вам по свою дань Ивашка Васильева сына Иконникова, да Нечайка Иванова сына Вычегжанина, да Офоньку Федорова сына Гогунина да Васку Лаптева», которые должны были собрать дань «со всякого

человека по соболю». В случае отказа от сбора дани царь обещал послать войско «А не зберете вы нашие дани со всякого человека по соболю и к нам на Москву не пришлете, и мне на вас послать рать своя и вострая сабля».

Новгородская летопись под 1445 г. отмечает, что в походах новгородцы захватывали пушнину, а также жителей - мужчин, жен и детей. В рассказе Новгородской летописи о походе на Югру в 1445 г. сообщается численность новгородской рати -3 тысячи человек. Надо отметить, что это достаточно большое войско для северной военной экспедиции. Однако один из новгородских отрядов в этой экспедиции был разбит Югрой.

По данным Новгородской летописи, в отношениях с Югрой Новгород столкнулся с Устюгом, который вел свою политику на севере. В 1323 г. устюжане поймали новгородцев, которые ходили в Югру и ограбили их. В 1324 г. Новгород для наказания отправил военную экспедицию на Устюг, новгородцы взяли город на щит и заключили мир с князьями города. Однако борьба городов за Югру на этом не закончилась. По летописи в 1329 г. устюжские князья избили новгородцев, которые шли на Югру. Земли Югры в это время занимали Приуралье, Северный Урал и север Западной Сибири. В 1364 г. новгородцы в походе на Югру воевали на севере Сибири по р. Оби до океана.

В договорных грамотах XIII - XV вв. Новгорода волость Югра отмечается среди других владений Новгородской республики. К сожалению, договорные грамоты Новгорода известны только начиная с 1264 г., в результате не известно, когда Новгородская республика стала считать Югру своим владением.

Посол Священной Римской империи Сигизмунд Гербенштейн, ездивший в Русское государство в 1517 и 1526 гг., приводит на основании попавшего к нему «русского дорожника» географические данные о Северном Урале и Сибири, которые показывают хорошее знание русскими людьми этих территорий. «Подъем на гору Камень занимает три дня; спустившись с нее, можно добраться до реки Артавиша (Artavuischa), оттуда до реки Зибута, от нее в крепость Ляпин, от Ляпина до реки Сосвы. Живущие по этой реке называются Вогуличами. Оставив Сосву справа, можно добраться до реки Оби, которая начинается из Китайского озера. Через эту реку они едва могли переправиться в один день, да и то при скорой езде: ширина ее до такой степени велика, что простирается почти до восьмидесяти верст. И по ней также живут народ Вогуличи и Югричи. Если подниматься от Обской крепости по реке Оби до устьев реки Иртыша, в который впадает Сосва, то это составить три месяца пути. В этих местах находятся две крепости Ером и Тюмень, которыми управляют властелины, Князья Югорские, платящие (как говорят) дань великому Князю Московскому. Там имеется много животных и превеликое множество мехов». А.И. Плигузов отмечал, что русский дорожник в Югру, приводимый Гербенштейном «отражает маршруты древнейших XIV - XV столетий, походов новгородских экспедиций». В начале XVI в. русские пользовались для похода в Югру другой, более короткой дорогой.

В XV в. отношения с Югрой переходят от Новгорода к Русскому государству. В историографии принято в качестве начала политики Ивана III в Югру отмечать походы 1483 и 1499 гг. Однако по данным северных летописей, первым походом Москвы на Югру был поход 1465 г., проведенный силами рати Устюга и Выми по приказу Ивана III. Поход 1465 г. стал началом подчинения Русским государством Югры. А.А. Зимин считал, что Иван III начинает подчинение северных районов Сибири, связанных с Новгородской республикой, только после подчинения Новгорода в 1478 г. По мнению ученого, русский поход 1483 г. был первой военной экспедицией Москвы в Югру. К сожалению А. А. Зимин не исследовал поход 1465 в Югру, который действительно был первой военной экспедицией Ивана III. Этот поход был совершен еще до подчинения Новгорода, он состоялся после получения власти Иваном III над северными городами, что показывает важность отношений с Югрой для Москвы. По мнению Ю.Г. Алексеева, в ходе похода 1483 г. русские вообще первый раз оказались в Сибири. Это положение историка не подтверждается новгородскими летописями, которые отмечают отношения Новгорода и Югры на протяжении XII-XV вв.

По данным Устюжского летописца, в 1465 г. великий князь Иван Васильевич приказал устюжанину Василию Скрябе воевать Югорскую землю. Войско было собрано из «охочих людей» и жителей Выми, и насчитывало, как можно предположить из сведений летописи о рати Устюга в других походах, более тысячи человек. Отряд Устюга воевал Югру и привел много полона, среди которого были югорские князья. По летописи, Иван III пожаловал князей и отпустил их в Югру, наложив на Югорскую землю дань. Архангелогородский летописец дает более подробные сведения о походе 1465 г., отмечая, что русское войско привело Югорскую землю за великого князя Ивана III. Государь на Москве принял пленных князей Югры и пожаловал их властью над княжествами, положив дань на Югру. Таким образом, северные летописи определяют в качестве даты первого похода Москвы на Югру 1465 г.

Однако зависимость Югры от Русского государства в это время не была полной. Москве приходилось посылать рати на север для сбора дани, а также для борьбы со знатью ханты и манси. В 1483 г. в Сибирь на р. Обь и р. Иртыш был совершен крупный поход под командой государевых воевод И. И. Салтыкова и Ф.С. Курбского. По данным летописи, в походе 1483 г. приняли участие дети боярские государева двора, а также рать северных городов. По Устюжской летописи, русская рать разбила манси, а затем по р. Тавде направилась на р. Иртыш и на р. Обь, разгромив князей Югры. После похода весной 1484 г. князья Сибири и Югры принесли присягу великому князю. Ю.Г. Алексеев справедливо полагал, что поход 1483 г. на р. Обь стал грандиозным предприятием Русского государства по освоению Северного Урала и Зауралья.

В 1499 г. Иван III направил в Югру войско на лыжах под началом князя С.Ф. Курбского и П.Ф. Ушатого с ратью северных городов Устюга, Вятки, Перми и других. В разрядных книгах имеются сведения о численности этой рати. Войско похода на север 1499 г. насчитывало около 4-х тысяч человек, главным образом, его составляли рати северных городов. Как уже отмечалось, военные экспедиции новгородцев в Югру достигали 3-х тысяч человек, отряды Русского государства - 4-х тысяч человек. Это были достаточно крупные военные экспедиции для севера. В результате этих походов, в XV в. в России хорошо знали народы югры и ненцев.

14 марта 1484 г. Иван III впервые включил в великокняжеский титул упоминание Югры, что для правителей Москвы означало установление русского подданства над этой землей.

В конце XVI в. север Западной Сибири окончательно стал частью Русского государства. В 1556 г., после признания власти русского царя в Сибирском ханстве, в Югорскую землю «князю Певгею и всем князем Сорыкидцкие земли и лучшим людем и середины и молодшим» была послана грамота царя и великого князя Ивана Васильевича, в которой эта земля называлась «наша вотчина», что по политической терминологии XVI в. значило, что в Москве Югорскую землю считают частью Русского государства. В грамоте сообщалось о посылке в Югру посыльщиков «к вам по свою дань Ивашка Васильева сына Иконникова, да Нечайка Иванова сына Вычегжанина, да Офоньку Федорова сына Гогунина да Васку Лаптева», которые должны были собрать дань «со всякого

человека по соболю». В случае отказа от сбора дани царь обещал послать войско «А не зберете вы нашие дани со всякого человека по соболю и к нам на Москву не пришлете, и мне на вас послать рать своя и вострая сабля».

Показать больше

2 годы назад

При финансовой поддержке

Memes Admin

4 мс. назад