8 дн. назад

😌 Фух! Вот мы и дома!

За 17 дней мы с годовалым ребенком проехали на машине 4000 км, посетили 15 субъектов России, из них 3 впервые. Этот маршрут мы назвали "Северное ожерелье".

Привезли с собой огромное количество новых эмоций, впечатлений, фотографий и видео, которыми обязательно поделимся с вами))

Мы видели самую старую деревянную церковь России, побывали на родине Деда Мороза и Снегурочки, посмотрели уникальные фрески 16 века, побывали в населенных пунктах на буквы "й" и "ы", пробовали местную еду, увидели настоящий чум, посетили место подвига Ивана Сусанина и многое другое.

Это путешествие короче по времени и пробегу, но по насыщенности точно занимает место рядом с нашей Байкало-Алтайской экспедицией.

#будни_п_северное_ожерелье2025

За 17 дней мы с годовалым ребенком проехали на машине 4000 км, посетили 15 субъектов России, из них 3 впервые. Этот маршрут мы назвали "Северное ожерелье".

Привезли с собой огромное количество новых эмоций, впечатлений, фотографий и видео, которыми обязательно поделимся с вами))

Мы видели самую старую деревянную церковь России, побывали на родине Деда Мороза и Снегурочки, посмотрели уникальные фрески 16 века, побывали в населенных пунктах на буквы "й" и "ы", пробовали местную еду, увидели настоящий чум, посетили место подвига Ивана Сусанина и многое другое.

Это путешествие короче по времени и пробегу, но по насыщенности точно занимает место рядом с нашей Байкало-Алтайской экспедицией.

#будни_п_северное_ожерелье2025

Показать больше

1 мс. назад

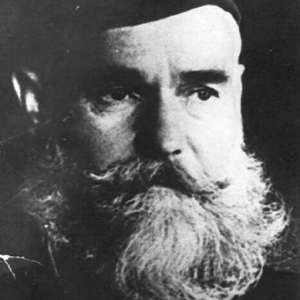

Бессмертный рыцарь

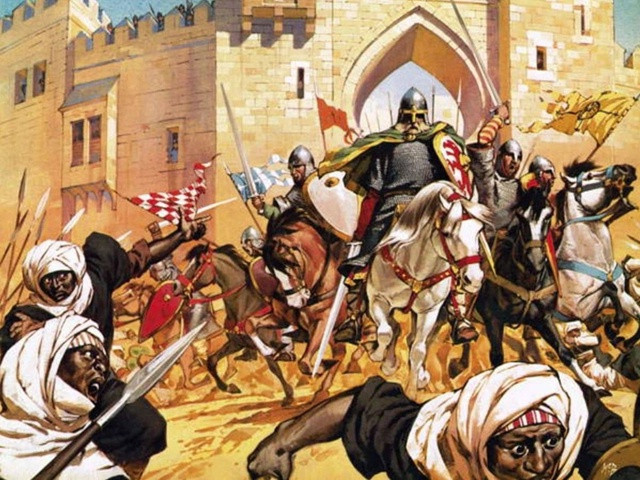

Культовая фигура в истории Испании, герой Реконкисты и просто храбрый рыцарь - Родриго Диас де Вивар, известный как Эль Сид Кампеадор. О доблестных поступках которого в свое время писали даже мусульманские хронисты. Что говорить, если про него, человека не королевских кровей из XI столетия, сохранилось больше информации, чем о правителях того же периода.

О личности такого масштаба легенды сочинялись уже при жизни. Впрочем, куда больше их возникло после смерти, настигшей Эль Сида в Валенсии в 1099 году. И одна из самых популярных легенд гласит, что на этом история его похождений не закончилась.Химена Диас(жена), решила, что смерть - недостаточно веский повод завязывать с подвигами. Поэтому она велела окружению водрузить тело супруга на коня,закрепить его в седле и отправить в таком виде в атаку во главе рыцарей. Осаждающие мавры были в шоке, завидев великого воина в бою. В итоге атака "ожившего" Эль Сида переломила ход сражения и спасла Валенсию.

Культовая фигура в истории Испании, герой Реконкисты и просто храбрый рыцарь - Родриго Диас де Вивар, известный как Эль Сид Кампеадор. О доблестных поступках которого в свое время писали даже мусульманские хронисты. Что говорить, если про него, человека не королевских кровей из XI столетия, сохранилось больше информации, чем о правителях того же периода.

О личности такого масштаба легенды сочинялись уже при жизни. Впрочем, куда больше их возникло после смерти, настигшей Эль Сида в Валенсии в 1099 году. И одна из самых популярных легенд гласит, что на этом история его похождений не закончилась.Химена Диас(жена), решила, что смерть - недостаточно веский повод завязывать с подвигами. Поэтому она велела окружению водрузить тело супруга на коня,закрепить его в седле и отправить в таком виде в атаку во главе рыцарей. Осаждающие мавры были в шоке, завидев великого воина в бою. В итоге атака "ожившего" Эль Сида переломила ход сражения и спасла Валенсию.

Показать больше

1 мс. назад

Самарскому ветерану Великой Отечественной войны Александру Баринову исполнилось 100 лет

21 сентября исполнилось 100 лет участнику Великой Отечественной войны Александру Баринову. Александр Васильевич прошел путь, достойный уважения и памяти. В 1942 году он окончил Тульское оружейно-техническое училище и был призван в ряды Советской армии. Служил на Дальневосточном фронте, в Приморье, внося свой вклад в защиту восточных рубежей страны. Верность воинскому долгу он сохранил на протяжении всей жизни, завершив службу в звании подполковника.

Юбиляру позвонил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев:

— Александр Васильевич — человек невероятной судьбы, настоящий герой. Его жизнь — это урок мужества, стойкости и беззаветной любви к Родине. От имени всех жителей — низкий поклон Александру Васильевичу за его подвиг и за тот жизненный пример, который он подает всем нам. Пожелал ветерану здоровья, душевного тепла, благополучия и чтобы его всегда окружали забота и внимание близких.

https://sgpress.ru/news/50...

21 сентября исполнилось 100 лет участнику Великой Отечественной войны Александру Баринову. Александр Васильевич прошел путь, достойный уважения и памяти. В 1942 году он окончил Тульское оружейно-техническое училище и был призван в ряды Советской армии. Служил на Дальневосточном фронте, в Приморье, внося свой вклад в защиту восточных рубежей страны. Верность воинскому долгу он сохранил на протяжении всей жизни, завершив службу в звании подполковника.

Юбиляру позвонил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев:

— Александр Васильевич — человек невероятной судьбы, настоящий герой. Его жизнь — это урок мужества, стойкости и беззаветной любви к Родине. От имени всех жителей — низкий поклон Александру Васильевичу за его подвиг и за тот жизненный пример, который он подает всем нам. Пожелал ветерану здоровья, душевного тепла, благополучия и чтобы его всегда окружали забота и внимание близких.

https://sgpress.ru/news/50...

Показать больше

1 мс. назад

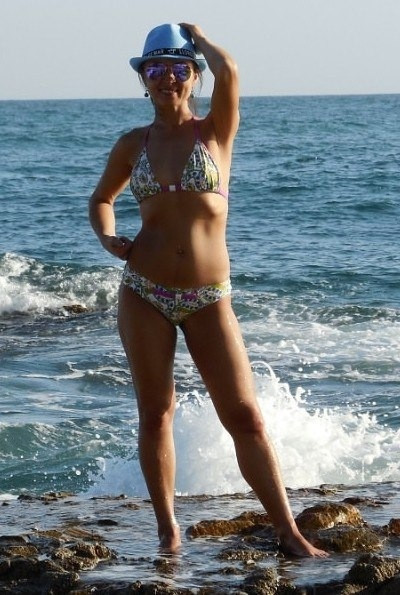

В сорок с лишком – стройная, как студентка. Ни спортзала, ни диет — простой секрет, который работает.

Еще совсем недавно я была пышной бабой на самоваре. 91 кг при росте 168 см — цифры, которые казались мне приговором.

На улицах ловила взгляды — кто-то сочувствовал, кто-то осуждал. Мне было стыдно за себя. Простая задача завязать шнурки превращалась в мучение. А мысли вроде: «Ну вот, опять живот мешает, какая же я жалкая», — въедались в голову.

Сил становилось всё меньше. Лифт в доме часто ломался, а путь на пятый этаж с пакетами из магазина становился подвигом.

А еда… Еда была моим утешением. Я сбрасывала в себя всё, словно в помойное ведро: шоколадные пирожные, борщ с майонезом, холодец с хреном, сдобные булочки — всё вперемешку. Было страшно даже представить, что творится внутри моего желудка.

Но гора еды на тарелке давала мне хоть какое-то ощущение радости.

В тот день, когда я впервые увидела себя на случайной фотографии, сделанной кем-то из друзей, я поняла: дальше так нельзя. Огромный живот, щеки, которые как будто хотят упасть на плечи, и взгляд уставшего от всего человека.

Мне нужно было срочно найти какое-то решения. Я просто больше не могла быть такой.

Сначала я пробовала делать то, что советуют в интернете: садилась на диеты, ограничивала еду. Но хватало меня ненадолго. Сидишь вечером с чувством героизма, а потом просыпаешься ночью, когда организм требует своё. И вот ты уже жуешь колбасу, поливая всё это дело слезами.

Бегать? Это смешно. Я даже обуть кроссовки толком не могла. Спортзал? Просто мысль о том, чтобы прийти туда, втиснув своё тело в лосины, вызывала паническую атаку.

Но однажды я узнала про систему Дмитрия Тамбовцева.

Я не поверила сразу. «Как за 10 минут в день можно похудеть? Это не может быть правдой» — думала я. Но в душе что-то ёкнуло, и я решила попробовать.

И что вы думаете? Прошло всего три месяца, а я почти не узнаю себя в зеркале.

Моя жизнь изменилась.

Я изменилась!

В первый месяц я сбросила 4 кг, потом ещё 2, ещё 3… Вес уходил стабильно. Теперь я вешу 77 кг, и каждая неделя радует новой цифрой на весах. Но главное — ушли не просто килограммы, ушла тяжесть.

Я снова могу бегать к автобусу, не задыхаясь, спокойно мою полы, гуляю по вечерам часами. А на днях я впервые за семь лет сделала педикюр сама! Согнулась, аккуратно накрасила ногти — и почувствовала себя настоящей женщиной.

И всё это — без диет и спортзала.

Теперь я ем нормально. Нет, я не бросила оливье и жареную курицу. Просто наконец-то поняла, что всему своё место.

Метод Тамбовцева оказался настолько простым, что я до сих пор удивляюсь, почему о нём молчат. Это простая и доступная программа питания и 10-минутные занятия дома, без оборудования.

А главное — система работает не только для молодых девочек, которые легко худеют на беговой дорожке. Она подходит для женщин, которые давно за экватором, когда гормоны меняются и вес стоит, как вкопанный.

На бесплатном марафоне Дмитрий даёт пошаговый план:

- короткие тренировки,

- советы, как наладить питание без диет,

- поддержку на каждом этапе.

А главное, он знает, как худеть так, чтобы вес больше никогда не возвращался.

Посмотрите сами:

1. Ольга, 58 лет: «Ем всё, что люблю, а за неделю — минус 6,2 кг. Никогда не думала, что это возможно».

2. Юлия, 43 года: «Теперь знаю, как держать вес. Боли ушли, колени перестали ныть, занятия — радость!»

3. Наталья, 37 лет: «Пробовала всё, но только с системой Дмитрия похудела на 24 кг за полгода. У меня новая жизнь!»

И таких историй — сотни.

Хватит откладывать.

Уже через 5 дней марафона вы заметите разницу. Замерьте свои параметры до начала — и через неделю сравните. Поверьте мне, вы удивитесь.

Просто попробуйте. Это бесплатно, но результат может изменить всю вашу жизнь — https://vk.com/app5898182_...

Переходите прямо сейчас. Ведь вы заслуживаете быть лёгкой, красивой и здоровой!.

Еще совсем недавно я была пышной бабой на самоваре. 91 кг при росте 168 см — цифры, которые казались мне приговором.

На улицах ловила взгляды — кто-то сочувствовал, кто-то осуждал. Мне было стыдно за себя. Простая задача завязать шнурки превращалась в мучение. А мысли вроде: «Ну вот, опять живот мешает, какая же я жалкая», — въедались в голову.

Сил становилось всё меньше. Лифт в доме часто ломался, а путь на пятый этаж с пакетами из магазина становился подвигом.

А еда… Еда была моим утешением. Я сбрасывала в себя всё, словно в помойное ведро: шоколадные пирожные, борщ с майонезом, холодец с хреном, сдобные булочки — всё вперемешку. Было страшно даже представить, что творится внутри моего желудка.

Но гора еды на тарелке давала мне хоть какое-то ощущение радости.

В тот день, когда я впервые увидела себя на случайной фотографии, сделанной кем-то из друзей, я поняла: дальше так нельзя. Огромный живот, щеки, которые как будто хотят упасть на плечи, и взгляд уставшего от всего человека.

Мне нужно было срочно найти какое-то решения. Я просто больше не могла быть такой.

Сначала я пробовала делать то, что советуют в интернете: садилась на диеты, ограничивала еду. Но хватало меня ненадолго. Сидишь вечером с чувством героизма, а потом просыпаешься ночью, когда организм требует своё. И вот ты уже жуешь колбасу, поливая всё это дело слезами.

Бегать? Это смешно. Я даже обуть кроссовки толком не могла. Спортзал? Просто мысль о том, чтобы прийти туда, втиснув своё тело в лосины, вызывала паническую атаку.

Но однажды я узнала про систему Дмитрия Тамбовцева.

Я не поверила сразу. «Как за 10 минут в день можно похудеть? Это не может быть правдой» — думала я. Но в душе что-то ёкнуло, и я решила попробовать.

И что вы думаете? Прошло всего три месяца, а я почти не узнаю себя в зеркале.

Моя жизнь изменилась.

Я изменилась!

В первый месяц я сбросила 4 кг, потом ещё 2, ещё 3… Вес уходил стабильно. Теперь я вешу 77 кг, и каждая неделя радует новой цифрой на весах. Но главное — ушли не просто килограммы, ушла тяжесть.

Я снова могу бегать к автобусу, не задыхаясь, спокойно мою полы, гуляю по вечерам часами. А на днях я впервые за семь лет сделала педикюр сама! Согнулась, аккуратно накрасила ногти — и почувствовала себя настоящей женщиной.

И всё это — без диет и спортзала.

Теперь я ем нормально. Нет, я не бросила оливье и жареную курицу. Просто наконец-то поняла, что всему своё место.

Метод Тамбовцева оказался настолько простым, что я до сих пор удивляюсь, почему о нём молчат. Это простая и доступная программа питания и 10-минутные занятия дома, без оборудования.

А главное — система работает не только для молодых девочек, которые легко худеют на беговой дорожке. Она подходит для женщин, которые давно за экватором, когда гормоны меняются и вес стоит, как вкопанный.

На бесплатном марафоне Дмитрий даёт пошаговый план:

- короткие тренировки,

- советы, как наладить питание без диет,

- поддержку на каждом этапе.

А главное, он знает, как худеть так, чтобы вес больше никогда не возвращался.

Посмотрите сами:

1. Ольга, 58 лет: «Ем всё, что люблю, а за неделю — минус 6,2 кг. Никогда не думала, что это возможно».

2. Юлия, 43 года: «Теперь знаю, как держать вес. Боли ушли, колени перестали ныть, занятия — радость!»

3. Наталья, 37 лет: «Пробовала всё, но только с системой Дмитрия похудела на 24 кг за полгода. У меня новая жизнь!»

И таких историй — сотни.

Хватит откладывать.

Уже через 5 дней марафона вы заметите разницу. Замерьте свои параметры до начала — и через неделю сравните. Поверьте мне, вы удивитесь.

Просто попробуйте. Это бесплатно, но результат может изменить всю вашу жизнь — https://vk.com/app5898182_...

Переходите прямо сейчас. Ведь вы заслуживаете быть лёгкой, красивой и здоровой!.

Показать больше

2 мс. назад

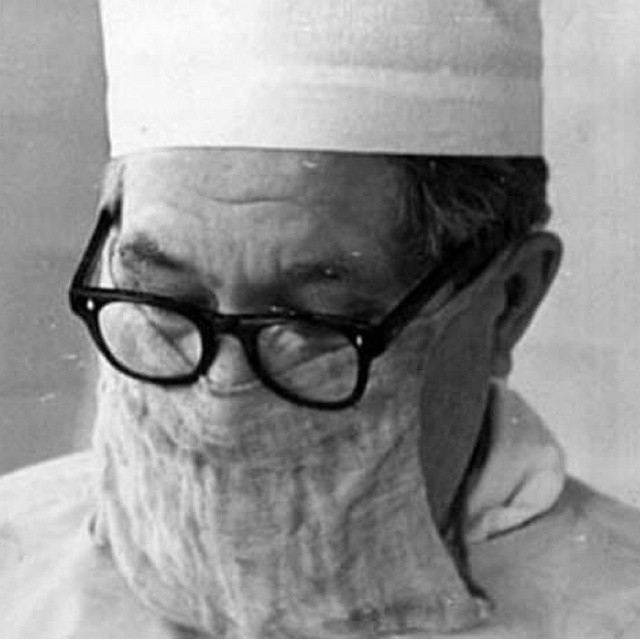

Через шестнадцать лет после окончания Великой Отечественной войны, в 1961 году, по телевидению показали лётчицу, Героя Советского Союза Анну Егорову-Тимофееву. Говоря о своей военной судьбе, Анна Александровна рассказала, что в концлагере Кюстрин от смерти её спас советский врач Георгий Фёдорович Синяков.

Вскоре после этого сразу в нескольких газетах было опубликовано интервью с Анной Александровной, а затем и очерк «Егорушка». Лётчица подробно рассказывала о подвиге врача, который, будучи заключённым того же концлагеря, спас несколько тысяч советских солдат. «Георгий Фёдорович, к счастью, жив, - говорила Егорова-Тимофеева. - Сейчас он трудится в городе Челябинске».

Вскоре после этого в Челябинск полетели сотни писем — весточки со словами благодарности от спасённых когда-то бойцов, бывших узников лагеря Кюстрин. На конвертах стояло только «Челябинск. Доктору Георгию Синякову» - но письма, тем не менее, находили адресата. Какое же удивление испытали, видя эти груды конвертов, сотрудники больницы, которые никогда не слышали о том, что их врач — герой! Ведь Георгий Фёдорович никогда никому не рассказывал о своём подвиге. Он вообще считал, что Победа не в плену ковалась.

Синяков родился 6 апреля 1903 года в селе Петровское Ивановской волости (сегодня — территория Воронежской области). В 1928 году окончил медицинский факультет Воронежского университета и ушёл добровольцем 23 июня 1941 года. Служил на Юго-Западном фронте, в 119-м санитарном батальоне 171-й стрелковой дивизии. Георгий Фёдорович был хирургом и каждую минуту своей жизни на войне посвящал больным.

Однако воевать на Юго-Западном фронте пришлось недолго: 5 октября 1941 года в районе села Борщёвка (оно расположено под Киевом) врач Синяков вместе со многими своими ранеными, попавшими в окружение, был взят в плен. Причём в это время он буквально под огнём, в полуразрушенном госпитале, делал операцию. Сначала Георгий Фёдорович оказался в лагере Борисполе, затем в Дарницах. А в мае 1942 года — в Кюстринском международном лагере (он находился в 90 километрах от Берлина). Заключённому присвоили номер 97625.

Здесь находились военнопленные из многих государств. Голод, ужасная еда, невыносимые условия существования — всё это делало людей настолько слабыми, что узники едва держались на ногах. А ведь многие из них к тому же были ранены. Сначала фашисты вообще не обращали внимания на ужасную смертность. Но им требовались бесплатные рабочие руки, а потому возникла необходимость в помощи врача, в которой нуждался почти каждый. Известие о том, что в концлагере есть заключённый-доктор, быстро добралось до фашистов. Чтобы проверить врача на «профпригодность», немцы устроили экзамен: надо было сделать резекцию желудка. В качестве экзаменаторов назначили нескольких военнопленных докторов из европейских стран и немецких лагерных врачей во главе с доктором Кошелем. Босой, голодный, уставший русский врач несколько часов провёл за операцией. Но сделал её так чётко, уверенно и грамотно, будто находился в самом добром здравии и условиях прекрасной больницы. Зато у его ассистентов руки дрожали...

Больше «профпригодность» русского доктора, который ранее по мнению фашистов «не стоил и одного немецкого санитара» не вызывала сомнений. А вскоре произошёл такой случай. Сын одного из гестаповцев подавился костью. Его мать отвезла ребёнка сначала к немецкому доктору, но тот ничего не мог сделать — кость застряла глубоко. Мальчик задыхался, терял сознание. В отчаянии женщина привезла его в концлагерь. Привели Синякова. Тот моментально понял, что без операции не обойтись. И провёл её, причём блестяще. Тогда мать встала перед русским доктором на колени...

После этого фашисты предоставили Георгию Фёдоровичу дополнительный паёк и разрешили свободно перемещаться по территории концлагеря. Синяков воспользовался привилегиями по-своему. Паёк делил между ранеными, а когда ему выдавали сало, выменивал его на картошку и хлеб, чтобы хватило большему количеству людей. Распространял листовки, где рассказывал о продвижении Красной Армии — Георгий Фёдорович понимал: нельзя допустить, чтобы пленные окончательно пали духом. Его ни на миг не отпускала мысль о том, как помочь людям бежать. И он придумал способ, который, быть может, кому-то напомнит известный роман Александра Дюма...

Синяков буквально из подручных средств создал мази, которые отлично затягивали раны, но при этом создавали такой ужасный внешний вид и издавали настолько резкий запах, что никому и в голову не могло прийти, будто рана на самом деле уже почти зажила. Он учил своих больных имитировать агонию и собственную смерть: задерживать дыхание, держать в полном покое мышцы, следить за положением глаз и так далее. Схема побега чаще всего была одинакова: больной «угасал», Синяков объявлял фашистам о его смерти. Вместе с другими, действительно умершими, бойца выбрасывали в большой ров — немцы не трудились закапывать солдат. Ров этот находился без охраны, за колючей проволокой. Ночью «умерший» вставал, выбирался из него и уходил.

Именно так была спасена лётчица Анна Егорова, которую фашисты сбили под Варшавой в августе 1944 года во время её 277 вылета. «Всех пленных согнали в колонну, - вспоминала лётчица. - Окружённая озверелыми немецкими конвоирами и овчарками, эта колонна потянулась к Кострюкинскому лагерю. Меня несли на носилках, как носят покойников на кладбище, товарищи по беде. И вдруг слышу голос одного из несущих носилки: «Держись, сестрёнка! Русский доктор Синяков воскрешает из мёртвых!»

Хотя Синяков успел спрятать награды и партбилет Анны Александровны, немцы знали, что захватили в плен «летающую ведьму» и хотели для устрашения остальных устроить показательную казнь. Но вмешался Синяков. Он сумел убедить немцев, что казнь больной, измученной лётчицы будет выглядеть зверской расправой, а не победой фашизма. Поэтому сначала требовалось вылечить Анну Александровну. Однако лечение «не принесло пользы», больная «умирала» на глазах... И «умерла», а на самом деле спаслась. А ведь там, на фронте, легендарную лётчицу уже считали погибшей.

Долгое время Георгий Фёдорович прятал среди раненых десять советских лётчиков, офицеров, которым грозил бы немедленный расстрел. Среди них был штурмовик Николай Майоров с переломанной в нескольких местах челюстью. Более того, у лётчика начиналась газовая гангрена на руке. Синяков собрал челюсть буквально по частям, спас и руку. И всех десятерых по очереди поместил в инфекционное отделение (сюда немцы не совались), где они и «умерли»...

...Приближалась наша Победа. В январе 1945 года подпольщики (Синяков руководил в лагере подпольной организацией) уже приготовились начать восстание. Советские танки (5-я ударная армия генерала Берзарина) были на подходе к Кюстрину. И фашисты приняли быстрое и неожиданное решение. Заключённых, которые держались на ногах, ночью загнали в эшелоны и отправили в Германию. Тех, кто был болен, но мог ходить, погнали пешком через замёрзший Одер. А серьёзно больных — три тысячи человек — решили расстрелять в лагере. Синякова немцы не собирались трогать. А он не собирался отдавать им своих больных. И совершил поступок, перед которым можно преклонить колени. Георгий Фёдорович взял переводчика и отправился к фашистскому начальству. Он сказал слова приблизительно такого содержания: «Скоро сюда придут советские танки, это несомненно. Не берите на душу ещё один грех, не увеличивайте ненависть к себе. Хоть как-то смягчите свою участь — отпустите пленных».

И случилось невероятное — фашисты отпустили раненых без единого выстрела!

...Синяков снова оказался среди своих. Но даже когда страшные испытания заключения остались позади, врач не дал себе ни одного дня отдыха. В первые же сутки прооперировал более семидесяти танкистов!

...Он дошёл до Берлина, расписался на здании рейхстага. После войны переехал в Челябинск, женился (супруга Синякова, Тамара Сергеевна, тоже врач). Приёмного сына Георгий Фёдорович воспитал, как своего.

В течение почти тридцати лет работал заведующим хирургическим отделением медсанчасти Челябинского тракторного завода, стал заслуженным врачом РСФСР. Преподавал и в Челябинском медицинском институте. И никому не рассказывал о том, что пережил на войне.

Автор: Софья Милютинская

Чтобы об этой истории узнало как можно больше людей, поделитесь этой публикацией со своими друзьями.

Вскоре после этого сразу в нескольких газетах было опубликовано интервью с Анной Александровной, а затем и очерк «Егорушка». Лётчица подробно рассказывала о подвиге врача, который, будучи заключённым того же концлагеря, спас несколько тысяч советских солдат. «Георгий Фёдорович, к счастью, жив, - говорила Егорова-Тимофеева. - Сейчас он трудится в городе Челябинске».

Вскоре после этого в Челябинск полетели сотни писем — весточки со словами благодарности от спасённых когда-то бойцов, бывших узников лагеря Кюстрин. На конвертах стояло только «Челябинск. Доктору Георгию Синякову» - но письма, тем не менее, находили адресата. Какое же удивление испытали, видя эти груды конвертов, сотрудники больницы, которые никогда не слышали о том, что их врач — герой! Ведь Георгий Фёдорович никогда никому не рассказывал о своём подвиге. Он вообще считал, что Победа не в плену ковалась.

Синяков родился 6 апреля 1903 года в селе Петровское Ивановской волости (сегодня — территория Воронежской области). В 1928 году окончил медицинский факультет Воронежского университета и ушёл добровольцем 23 июня 1941 года. Служил на Юго-Западном фронте, в 119-м санитарном батальоне 171-й стрелковой дивизии. Георгий Фёдорович был хирургом и каждую минуту своей жизни на войне посвящал больным.

Однако воевать на Юго-Западном фронте пришлось недолго: 5 октября 1941 года в районе села Борщёвка (оно расположено под Киевом) врач Синяков вместе со многими своими ранеными, попавшими в окружение, был взят в плен. Причём в это время он буквально под огнём, в полуразрушенном госпитале, делал операцию. Сначала Георгий Фёдорович оказался в лагере Борисполе, затем в Дарницах. А в мае 1942 года — в Кюстринском международном лагере (он находился в 90 километрах от Берлина). Заключённому присвоили номер 97625.

Здесь находились военнопленные из многих государств. Голод, ужасная еда, невыносимые условия существования — всё это делало людей настолько слабыми, что узники едва держались на ногах. А ведь многие из них к тому же были ранены. Сначала фашисты вообще не обращали внимания на ужасную смертность. Но им требовались бесплатные рабочие руки, а потому возникла необходимость в помощи врача, в которой нуждался почти каждый. Известие о том, что в концлагере есть заключённый-доктор, быстро добралось до фашистов. Чтобы проверить врача на «профпригодность», немцы устроили экзамен: надо было сделать резекцию желудка. В качестве экзаменаторов назначили нескольких военнопленных докторов из европейских стран и немецких лагерных врачей во главе с доктором Кошелем. Босой, голодный, уставший русский врач несколько часов провёл за операцией. Но сделал её так чётко, уверенно и грамотно, будто находился в самом добром здравии и условиях прекрасной больницы. Зато у его ассистентов руки дрожали...

Больше «профпригодность» русского доктора, который ранее по мнению фашистов «не стоил и одного немецкого санитара» не вызывала сомнений. А вскоре произошёл такой случай. Сын одного из гестаповцев подавился костью. Его мать отвезла ребёнка сначала к немецкому доктору, но тот ничего не мог сделать — кость застряла глубоко. Мальчик задыхался, терял сознание. В отчаянии женщина привезла его в концлагерь. Привели Синякова. Тот моментально понял, что без операции не обойтись. И провёл её, причём блестяще. Тогда мать встала перед русским доктором на колени...

После этого фашисты предоставили Георгию Фёдоровичу дополнительный паёк и разрешили свободно перемещаться по территории концлагеря. Синяков воспользовался привилегиями по-своему. Паёк делил между ранеными, а когда ему выдавали сало, выменивал его на картошку и хлеб, чтобы хватило большему количеству людей. Распространял листовки, где рассказывал о продвижении Красной Армии — Георгий Фёдорович понимал: нельзя допустить, чтобы пленные окончательно пали духом. Его ни на миг не отпускала мысль о том, как помочь людям бежать. И он придумал способ, который, быть может, кому-то напомнит известный роман Александра Дюма...

Синяков буквально из подручных средств создал мази, которые отлично затягивали раны, но при этом создавали такой ужасный внешний вид и издавали настолько резкий запах, что никому и в голову не могло прийти, будто рана на самом деле уже почти зажила. Он учил своих больных имитировать агонию и собственную смерть: задерживать дыхание, держать в полном покое мышцы, следить за положением глаз и так далее. Схема побега чаще всего была одинакова: больной «угасал», Синяков объявлял фашистам о его смерти. Вместе с другими, действительно умершими, бойца выбрасывали в большой ров — немцы не трудились закапывать солдат. Ров этот находился без охраны, за колючей проволокой. Ночью «умерший» вставал, выбирался из него и уходил.

Именно так была спасена лётчица Анна Егорова, которую фашисты сбили под Варшавой в августе 1944 года во время её 277 вылета. «Всех пленных согнали в колонну, - вспоминала лётчица. - Окружённая озверелыми немецкими конвоирами и овчарками, эта колонна потянулась к Кострюкинскому лагерю. Меня несли на носилках, как носят покойников на кладбище, товарищи по беде. И вдруг слышу голос одного из несущих носилки: «Держись, сестрёнка! Русский доктор Синяков воскрешает из мёртвых!»

Хотя Синяков успел спрятать награды и партбилет Анны Александровны, немцы знали, что захватили в плен «летающую ведьму» и хотели для устрашения остальных устроить показательную казнь. Но вмешался Синяков. Он сумел убедить немцев, что казнь больной, измученной лётчицы будет выглядеть зверской расправой, а не победой фашизма. Поэтому сначала требовалось вылечить Анну Александровну. Однако лечение «не принесло пользы», больная «умирала» на глазах... И «умерла», а на самом деле спаслась. А ведь там, на фронте, легендарную лётчицу уже считали погибшей.

Долгое время Георгий Фёдорович прятал среди раненых десять советских лётчиков, офицеров, которым грозил бы немедленный расстрел. Среди них был штурмовик Николай Майоров с переломанной в нескольких местах челюстью. Более того, у лётчика начиналась газовая гангрена на руке. Синяков собрал челюсть буквально по частям, спас и руку. И всех десятерых по очереди поместил в инфекционное отделение (сюда немцы не совались), где они и «умерли»...

...Приближалась наша Победа. В январе 1945 года подпольщики (Синяков руководил в лагере подпольной организацией) уже приготовились начать восстание. Советские танки (5-я ударная армия генерала Берзарина) были на подходе к Кюстрину. И фашисты приняли быстрое и неожиданное решение. Заключённых, которые держались на ногах, ночью загнали в эшелоны и отправили в Германию. Тех, кто был болен, но мог ходить, погнали пешком через замёрзший Одер. А серьёзно больных — три тысячи человек — решили расстрелять в лагере. Синякова немцы не собирались трогать. А он не собирался отдавать им своих больных. И совершил поступок, перед которым можно преклонить колени. Георгий Фёдорович взял переводчика и отправился к фашистскому начальству. Он сказал слова приблизительно такого содержания: «Скоро сюда придут советские танки, это несомненно. Не берите на душу ещё один грех, не увеличивайте ненависть к себе. Хоть как-то смягчите свою участь — отпустите пленных».

И случилось невероятное — фашисты отпустили раненых без единого выстрела!

...Синяков снова оказался среди своих. Но даже когда страшные испытания заключения остались позади, врач не дал себе ни одного дня отдыха. В первые же сутки прооперировал более семидесяти танкистов!

...Он дошёл до Берлина, расписался на здании рейхстага. После войны переехал в Челябинск, женился (супруга Синякова, Тамара Сергеевна, тоже врач). Приёмного сына Георгий Фёдорович воспитал, как своего.

В течение почти тридцати лет работал заведующим хирургическим отделением медсанчасти Челябинского тракторного завода, стал заслуженным врачом РСФСР. Преподавал и в Челябинском медицинском институте. И никому не рассказывал о том, что пережил на войне.

Автор: Софья Милютинская

Чтобы об этой истории узнало как можно больше людей, поделитесь этой публикацией со своими друзьями.

Показать больше

2 мс. назад

❤️ Как актёр Василий Меркурьев спас шесть жизней и почему не считал это подвигом

Василий Меркурьев — знаменитый актёр, предложивший зрителям более семидесяти ролей в кино и множество запоминающихся образов на театральной сцене. Особенно он запомнился публике образом добродушного лесничего в сказке «Золушка». Тем не менее, в его жизни было нечто большее, чем актёрская карьера, — он и его жена Ирина Мейерхольд стали героями, спасшими шесть жизней. Однако сам Меркурьев не рассматривал свои действия как подвиг — он просто следовал своим моральным убеждениям.

Судьба актёра

Меркурьев родился в 1904 году и, вероятно, был самым удачливым из всех шести сыновей своей семьи. Остальные братья либо не дожили до старости, либо покинули страну, как, например, старший брат Евгений, уехавший за границу в 1917 году. В возрасте 16 лет Василий начал свою карьеру в театре, а уже в 20 лет дебютировал в кино. Его игра завоевала любовь зрителей — герои из фильмов «Золушка», «Небесный тихоход» и «Верные друзья» остаются в памяти поклонников. За работу в картинах «Донецкие шахтёры», «Глинка» и «Повесть о настоящем человеке» он был удостоен Сталинских премий.

На протяжении всей жизни Василий оставался предан своему делу, испытывая волнение перед каждым выходом на сцену, как юный 16-летний актёр, только начинающий путь в мир искусства. Коллеги по цеху ценили его за доброту и благородство. Даже Фаина Раневская, известная своей требовательностью, всегда отзывалась о нём с уважением и восхищением.

Именно она убедила культурные власти не снимать Меркурьева с роли лесничего, несмотря на скептицизм функционеров, полагавших, что актёр с патриотическим имиджем не должен сниматься в детских сказках.

Роль главы семьи

Василий был человеком, который оставался верен своим чувствам и профессии. Его избранницей стала Ирина Мейерхольд, дочь прославленного режиссёра Всеволода Мейерхольда. Когда актёр решил жениться на ней, многие отговаривали его, предостерегая от возможных последствий. Однако любовь для него не имела преград, и он ни разу не сожалел о выборе.

В браке у них родилось трое детей: Анна, Екатерина и Пётр. Особенно трудным оказался 1943 год, когда трагически оборвалась жизнь Всеволода Мейерхольда, а брат актёра, Пётр, также покинул этот мир, оставив за собой семью с тремя малолетними детьми. Несмотря на сложности, супруги приняли решение взять на себя ответственность за воспитание племянников, проявив тем самым доброту и человечность в трудный период.

Таким образом, жизнь Василия Меркурьева стала не только художественным наследием, но и благородным примером человеческого мужества и любви.

Василий Меркурьев — знаменитый актёр, предложивший зрителям более семидесяти ролей в кино и множество запоминающихся образов на театральной сцене. Особенно он запомнился публике образом добродушного лесничего в сказке «Золушка». Тем не менее, в его жизни было нечто большее, чем актёрская карьера, — он и его жена Ирина Мейерхольд стали героями, спасшими шесть жизней. Однако сам Меркурьев не рассматривал свои действия как подвиг — он просто следовал своим моральным убеждениям.

Судьба актёра

Меркурьев родился в 1904 году и, вероятно, был самым удачливым из всех шести сыновей своей семьи. Остальные братья либо не дожили до старости, либо покинули страну, как, например, старший брат Евгений, уехавший за границу в 1917 году. В возрасте 16 лет Василий начал свою карьеру в театре, а уже в 20 лет дебютировал в кино. Его игра завоевала любовь зрителей — герои из фильмов «Золушка», «Небесный тихоход» и «Верные друзья» остаются в памяти поклонников. За работу в картинах «Донецкие шахтёры», «Глинка» и «Повесть о настоящем человеке» он был удостоен Сталинских премий.

На протяжении всей жизни Василий оставался предан своему делу, испытывая волнение перед каждым выходом на сцену, как юный 16-летний актёр, только начинающий путь в мир искусства. Коллеги по цеху ценили его за доброту и благородство. Даже Фаина Раневская, известная своей требовательностью, всегда отзывалась о нём с уважением и восхищением.

Именно она убедила культурные власти не снимать Меркурьева с роли лесничего, несмотря на скептицизм функционеров, полагавших, что актёр с патриотическим имиджем не должен сниматься в детских сказках.

Роль главы семьи

Василий был человеком, который оставался верен своим чувствам и профессии. Его избранницей стала Ирина Мейерхольд, дочь прославленного режиссёра Всеволода Мейерхольда. Когда актёр решил жениться на ней, многие отговаривали его, предостерегая от возможных последствий. Однако любовь для него не имела преград, и он ни разу не сожалел о выборе.

В браке у них родилось трое детей: Анна, Екатерина и Пётр. Особенно трудным оказался 1943 год, когда трагически оборвалась жизнь Всеволода Мейерхольда, а брат актёра, Пётр, также покинул этот мир, оставив за собой семью с тремя малолетними детьми. Несмотря на сложности, супруги приняли решение взять на себя ответственность за воспитание племянников, проявив тем самым доброту и человечность в трудный период.

Таким образом, жизнь Василия Меркурьева стала не только художественным наследием, но и благородным примером человеческого мужества и любви.

Показать больше

2 мс. назад

Бандиты не могли его подстрелить – считали заговоренным и за глаза называли волкодавом.

Он и впрямь охотился на криминальных «волков» – обезвредил банды: «Черная кошка», «Одесский Тарзан» и «Додж ¾». Увековечили же память опера Давида Курлянда в сериале «Ликвидация» – именно с него списан образ Гоцмана, сыгранного Машковым.

Без криминала история Одессы была бы неполной – даже знаменитое выражение «Одесса-мама» обязано произошедшему здесь крупнейшему в СССР ограблению банка, после которого город стали называть «мамой» преступности.

Центром одесского преступного мира была Молдаванка – настоящий конвейер по производству криминальных авторитетов, место, где преступный бизнес передавался по наследству. Но не все рожденные здесь готовились к криминальной жизни сызмальства – некоторые, наоборот, вставали на путь борьбы с преступностью.

Одним из таких был Давид Михайлович Курлянд, заслуживший авторитет не только среди правоохранителей и горожан, но и среди самих уголовников, уважавших его за честность и верность данному слову. Бывало, что после общения с ним даже матерые рецидивисты становились на путь исправления – причем Курлянд добивался этого без всяких угроз и насилия, одним лишь словом. Будучи всегда доброжелательным, он свято чтил закон, став настоящей грозой уголовников и получив от них прозвище Одесский волкодав.

Именно Давид Курлянд – сотрудник одесского уголовного розыска – послужил одним из прототипов образа Давида Марковича Гоцмана в сериале «Ликвидация».

Давид Курлянд родился в 1913 году на Молдаванке, где в свое время поселились после переезда из Вильнюса его родители. Отец по профессии был печником-строителем, мать же воспитывала троих детей, младшим из которых был Давид.

Вслед за его рождением грянула Первая мировая, затем революция и Гражданская война – голод и смерть были частыми спутниками детских впечатлений Давида. И без того бедственное положение семьи омрачилось смертью отца – мать не могла прокормить троих детей и в итоге отдала младшего Давида в детский дом.

«Мне было семь лет, – вспоминал Курлянд, – когда я оказался в одном из детских домов, где находился в период с 1920 по 1922 годы. И только после окончания Гражданской войны, когда старший брат был демобилизован из Красной армии и вернулся домой, он забрал меня из детского дома».

Давид пошел по стопам отца и устроился помощником печника. Потом закончил школу фабрично-заводского ученичества и пошел на производство сапожником, в свободное время подрабатывая кладкой печей на заказ. Затем последовали комсомол и вступление в народную дружину, а вскоре – и в специальную группу при ней, уже активно помогавшую милиции обезвреживать опасных преступников.

Инициативного Курлянда там заметили и направили по комсомольской путевке служить в милицию – в уголовный розыск. Так в 1934 году Давид стал помощником оперуполномоченного.

Бандиты не давали покоя гражданам, а те, в свою очередь, нескончаемым потоком шли в милицию. В отличие от многих своих коллег, Курлянд не ограничивался формальным протоколом. Он проникался сочувствием к пострадавшему, буквально брал того за руку и шел с ним на место преступления.

Первые же месяцы работы показали его талант к розыскному делу: сочетание интуиции и особого, душевного подхода позволяли Давиду раскрывать дела моментально. За несколько лет Курлянд прошел путь от помощника до старшего оперуполномоченного, планировавшего сложные операции по обезвреживанию банд.

Сам Давид во время каждого захвата был в первых рядах – правоохранители неминуемо несли потери, но Курлянда бандитские пули словно обходили стороной. Из-за этого преступники считали его заговоренным, а вскоре наградили и прозвищем Одесский волкодав.

«Давил» бандитов Курлянд действительно беспощадно, но «без подстав», за дело, открыто и по закону. В ходе одной из операций по задержанию преступника его застала и весть о войне. На протяжении двух с половиной месяцев он защищал свой родной город от фашистов, пока его насильно не эвакуировали на одном из последних суден, уходивших с войсками из города.

Тогда, вместе с почти стотысячной группировкой войск, эвакуации подлежали и ценные трудовые кадры. Уезжать Курлянд не хотел, но без него на судно не брали его жену и сына. При этом ни мать, ни сестру забрать не дали – оставшихся в городе, их расстреляли фашисты.

Курлянда откомандировали в Узбекистан, где он служил замначальника республиканского угрозыска. Его отозвали только в марте 44-го – в это время советские войска подходили к Одессе, и Давид принял участие в освобождении родного города.

Вечером 9 апреля 1944 года он вошел в Одессу вместе с войсками Красной армии. На следующий день город праздновал свое освобождение, но криминогенная обстановка была такова, что Давиду Михайловичу и его коллегам отмечать было некогда.

В городе и окрестностях орудовали банды диверсантов, сформированные перед отступлением немецкой и румынской армиями с целью дестабилизации жизни города. К тому же никуда не делись и местные уголовники, более чем нахально пользовавшиеся ситуацией. Так, буквально через десять дней после освобождения от фашистских захватчиков одесситы с негодованием читали объявление, расклеенное на улицах города: «Граждане! Ваше хождение по городу – с 8 утра до 20 часов вечера, а с вечера до 8 утра – наше». Объявление подписала банда «Чёрная кошка».

Ведь как только сгущались сумерки, в Одессе начинались грабежи, убийства, налеты и ограбления. Город вымирал по вечерам: люди боялись выходить на улицы. Помимо «Черной кошки» город терроризировали банды «Додж 3/4», «Одесский Тарзан» и другие.

Однако за относительно короткое время порядок в городе был наведен, члены банд выловлены, а их главари, оказавшие сопротивление, уничтожены. Занимались этим в основном сотрудники уголовного розыска. В частности, обезвреживанием «Черной кошки» и захватом ее главаря занимался лично Курлянд. Что касается ликвидации преступников в Одессе под руководством маршала Жукова, то такая операция под кодовым названием «Маскарад» действительно проводилась, но большинство сведений о ней до сих пор засекречено.

В 1960-м Курлянд был назначен заместителем начальника отделения уголовного розыска Одесской области. При этом вместе с семьей он продолжал жить в коммунальной квартире – пользоваться должностью Курлянд не умел.

В его понимании закон был один для всех. Сверху же ему, возможно, давали понять, что это не так – не проработав в новой должности и трех лет, Курлянд вышел на пенсию. Но и тогда он продолжил консультировать бывших коллег. Кроме того, читал лекции в Одесской школе милиции и собирал в архивах материалы о подвигах своих товарищей по оружию. Многие из его публикаций находятся в музее истории ОВД Одессы. Там же находится и дневник воспоминаний, в котором Давид изложил самые значимые из расследованных им дел. Каждому такому делу Курлянд дал оригинальное название: «Оборотень», «И оружие не помогло», «Случайное задержание», «Неудавшаяся гастроль», «Импортный макинтош», «Яшка-Китайчик», «18-летний губернатор» и другие.

Это не столько мемуары, сколько зафиксированный опыт, который он хотел сохранить для будущих поколений.

Давид Курлянд умер в 1993 году от инфаркта. Всеобщая известность пришла к нему посмертно почти через 15 лет – после премьеры телесериала «Ликвидация», главный герой которого был во многом списан с него.

Алексей Викторов

Давид Курлянд — реальный прототип Гоцмана из сериала «Ликвидация»

Он и впрямь охотился на криминальных «волков» – обезвредил банды: «Черная кошка», «Одесский Тарзан» и «Додж ¾». Увековечили же память опера Давида Курлянда в сериале «Ликвидация» – именно с него списан образ Гоцмана, сыгранного Машковым.

Без криминала история Одессы была бы неполной – даже знаменитое выражение «Одесса-мама» обязано произошедшему здесь крупнейшему в СССР ограблению банка, после которого город стали называть «мамой» преступности.

Центром одесского преступного мира была Молдаванка – настоящий конвейер по производству криминальных авторитетов, место, где преступный бизнес передавался по наследству. Но не все рожденные здесь готовились к криминальной жизни сызмальства – некоторые, наоборот, вставали на путь борьбы с преступностью.

Одним из таких был Давид Михайлович Курлянд, заслуживший авторитет не только среди правоохранителей и горожан, но и среди самих уголовников, уважавших его за честность и верность данному слову. Бывало, что после общения с ним даже матерые рецидивисты становились на путь исправления – причем Курлянд добивался этого без всяких угроз и насилия, одним лишь словом. Будучи всегда доброжелательным, он свято чтил закон, став настоящей грозой уголовников и получив от них прозвище Одесский волкодав.

Именно Давид Курлянд – сотрудник одесского уголовного розыска – послужил одним из прототипов образа Давида Марковича Гоцмана в сериале «Ликвидация».

Давид Курлянд родился в 1913 году на Молдаванке, где в свое время поселились после переезда из Вильнюса его родители. Отец по профессии был печником-строителем, мать же воспитывала троих детей, младшим из которых был Давид.

Вслед за его рождением грянула Первая мировая, затем революция и Гражданская война – голод и смерть были частыми спутниками детских впечатлений Давида. И без того бедственное положение семьи омрачилось смертью отца – мать не могла прокормить троих детей и в итоге отдала младшего Давида в детский дом.

«Мне было семь лет, – вспоминал Курлянд, – когда я оказался в одном из детских домов, где находился в период с 1920 по 1922 годы. И только после окончания Гражданской войны, когда старший брат был демобилизован из Красной армии и вернулся домой, он забрал меня из детского дома».

Давид пошел по стопам отца и устроился помощником печника. Потом закончил школу фабрично-заводского ученичества и пошел на производство сапожником, в свободное время подрабатывая кладкой печей на заказ. Затем последовали комсомол и вступление в народную дружину, а вскоре – и в специальную группу при ней, уже активно помогавшую милиции обезвреживать опасных преступников.

Инициативного Курлянда там заметили и направили по комсомольской путевке служить в милицию – в уголовный розыск. Так в 1934 году Давид стал помощником оперуполномоченного.

Бандиты не давали покоя гражданам, а те, в свою очередь, нескончаемым потоком шли в милицию. В отличие от многих своих коллег, Курлянд не ограничивался формальным протоколом. Он проникался сочувствием к пострадавшему, буквально брал того за руку и шел с ним на место преступления.

Первые же месяцы работы показали его талант к розыскному делу: сочетание интуиции и особого, душевного подхода позволяли Давиду раскрывать дела моментально. За несколько лет Курлянд прошел путь от помощника до старшего оперуполномоченного, планировавшего сложные операции по обезвреживанию банд.

Сам Давид во время каждого захвата был в первых рядах – правоохранители неминуемо несли потери, но Курлянда бандитские пули словно обходили стороной. Из-за этого преступники считали его заговоренным, а вскоре наградили и прозвищем Одесский волкодав.

«Давил» бандитов Курлянд действительно беспощадно, но «без подстав», за дело, открыто и по закону. В ходе одной из операций по задержанию преступника его застала и весть о войне. На протяжении двух с половиной месяцев он защищал свой родной город от фашистов, пока его насильно не эвакуировали на одном из последних суден, уходивших с войсками из города.

Тогда, вместе с почти стотысячной группировкой войск, эвакуации подлежали и ценные трудовые кадры. Уезжать Курлянд не хотел, но без него на судно не брали его жену и сына. При этом ни мать, ни сестру забрать не дали – оставшихся в городе, их расстреляли фашисты.

Курлянда откомандировали в Узбекистан, где он служил замначальника республиканского угрозыска. Его отозвали только в марте 44-го – в это время советские войска подходили к Одессе, и Давид принял участие в освобождении родного города.

Вечером 9 апреля 1944 года он вошел в Одессу вместе с войсками Красной армии. На следующий день город праздновал свое освобождение, но криминогенная обстановка была такова, что Давиду Михайловичу и его коллегам отмечать было некогда.

В городе и окрестностях орудовали банды диверсантов, сформированные перед отступлением немецкой и румынской армиями с целью дестабилизации жизни города. К тому же никуда не делись и местные уголовники, более чем нахально пользовавшиеся ситуацией. Так, буквально через десять дней после освобождения от фашистских захватчиков одесситы с негодованием читали объявление, расклеенное на улицах города: «Граждане! Ваше хождение по городу – с 8 утра до 20 часов вечера, а с вечера до 8 утра – наше». Объявление подписала банда «Чёрная кошка».

Ведь как только сгущались сумерки, в Одессе начинались грабежи, убийства, налеты и ограбления. Город вымирал по вечерам: люди боялись выходить на улицы. Помимо «Черной кошки» город терроризировали банды «Додж 3/4», «Одесский Тарзан» и другие.

Однако за относительно короткое время порядок в городе был наведен, члены банд выловлены, а их главари, оказавшие сопротивление, уничтожены. Занимались этим в основном сотрудники уголовного розыска. В частности, обезвреживанием «Черной кошки» и захватом ее главаря занимался лично Курлянд. Что касается ликвидации преступников в Одессе под руководством маршала Жукова, то такая операция под кодовым названием «Маскарад» действительно проводилась, но большинство сведений о ней до сих пор засекречено.

В 1960-м Курлянд был назначен заместителем начальника отделения уголовного розыска Одесской области. При этом вместе с семьей он продолжал жить в коммунальной квартире – пользоваться должностью Курлянд не умел.

В его понимании закон был один для всех. Сверху же ему, возможно, давали понять, что это не так – не проработав в новой должности и трех лет, Курлянд вышел на пенсию. Но и тогда он продолжил консультировать бывших коллег. Кроме того, читал лекции в Одесской школе милиции и собирал в архивах материалы о подвигах своих товарищей по оружию. Многие из его публикаций находятся в музее истории ОВД Одессы. Там же находится и дневник воспоминаний, в котором Давид изложил самые значимые из расследованных им дел. Каждому такому делу Курлянд дал оригинальное название: «Оборотень», «И оружие не помогло», «Случайное задержание», «Неудавшаяся гастроль», «Импортный макинтош», «Яшка-Китайчик», «18-летний губернатор» и другие.

Это не столько мемуары, сколько зафиксированный опыт, который он хотел сохранить для будущих поколений.

Давид Курлянд умер в 1993 году от инфаркта. Всеобщая известность пришла к нему посмертно почти через 15 лет – после премьеры телесериала «Ликвидация», главный герой которого был во многом списан с него.

Алексей Викторов

Давид Курлянд — реальный прототип Гоцмана из сериала «Ликвидация»

Показать больше

2 мс. назад

84 года назад

18 сентября 1941 года

БЫЛА ВОССТАНОВЛЕНА ГВАРДИЯ.

После Революции понятие "гвардия" прочно ассоциировалось с царским режимом, находилось в одном ряду со словами и понятиями "офицер", "генерал", "погон"...

Но постепенно происходила реабилитация старых слов...

18 сентября 1941 г. Приказом Народного Комиссара Обороны Союза ССР № 308 четыре особо отличившихся дивизии Красной армии стали ГВАРДЕЙСКИМИ. В подписанном Сталиным приказе говорилось:

"В многочисленных боях за нашу Советскую Родину против гитлеровских орд фашистской Германии 100, 127, 153 и 161 стрелковые дивизии показали образцы мужества, отваги, дисциплины и организованности. В трудных условиях борьбы эти дивизии неоднократно наносили жестокие поражения немецко-фашистским войскам, обращали их в бегство, наводили на них ужас... Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

1. За боевые подвиги, организованность, дисциплину и примерный порядок указанные дивизии переименовать в гвардейские дивизии, а именно:

100 стрелковую дивизию – в 1-ю гвардейскую дивизию. Командир дивизии генерал-майор Руссиянов.

127 стрелковую дивизию – во 2-ю гвардейскую дивизию. Командир дивизии полковник Акименко.

153 стрелковую дивизию – в 3-ю гвардейскую дивизию. Командир дивизии полковник Гаген.

161 стрелковую дивизию – в 4-ю гвардейскую дивизию. Командир дивизии полковник Москвитин.

2. В соответствии с Постановлением Верховного Совета Союза ССР указанным дивизиям вручить особые гвардейские знамена.

3. Всему начальствующему (высшему, старшему, среднему и младшему) составу с сентября с.г. во всех четырех гвардейских дивизиях установить полуторный, а бойцам двойной оклад содержания.

4. Начальнику тыла Красной Армии разработать и к 30 сентября представить проект особой формы одежды для гвардейских дивизий.

5. Настоящий приказ объявить в действующей армии и в округах во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях и командах" #avo

18 сентября 1941 года

БЫЛА ВОССТАНОВЛЕНА ГВАРДИЯ.

После Революции понятие "гвардия" прочно ассоциировалось с царским режимом, находилось в одном ряду со словами и понятиями "офицер", "генерал", "погон"...

Но постепенно происходила реабилитация старых слов...

18 сентября 1941 г. Приказом Народного Комиссара Обороны Союза ССР № 308 четыре особо отличившихся дивизии Красной армии стали ГВАРДЕЙСКИМИ. В подписанном Сталиным приказе говорилось:

"В многочисленных боях за нашу Советскую Родину против гитлеровских орд фашистской Германии 100, 127, 153 и 161 стрелковые дивизии показали образцы мужества, отваги, дисциплины и организованности. В трудных условиях борьбы эти дивизии неоднократно наносили жестокие поражения немецко-фашистским войскам, обращали их в бегство, наводили на них ужас... Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

1. За боевые подвиги, организованность, дисциплину и примерный порядок указанные дивизии переименовать в гвардейские дивизии, а именно:

100 стрелковую дивизию – в 1-ю гвардейскую дивизию. Командир дивизии генерал-майор Руссиянов.

127 стрелковую дивизию – во 2-ю гвардейскую дивизию. Командир дивизии полковник Акименко.

153 стрелковую дивизию – в 3-ю гвардейскую дивизию. Командир дивизии полковник Гаген.

161 стрелковую дивизию – в 4-ю гвардейскую дивизию. Командир дивизии полковник Москвитин.

2. В соответствии с Постановлением Верховного Совета Союза ССР указанным дивизиям вручить особые гвардейские знамена.

3. Всему начальствующему (высшему, старшему, среднему и младшему) составу с сентября с.г. во всех четырех гвардейских дивизиях установить полуторный, а бойцам двойной оклад содержания.

4. Начальнику тыла Красной Армии разработать и к 30 сентября представить проект особой формы одежды для гвардейских дивизий.

5. Настоящий приказ объявить в действующей армии и в округах во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях и командах" #avo

Показать больше

2 мс. назад

В Афганистане, возле дороги у тоннеля Саланг, на высоте 3000 метров над уровнем моря, стоит гранитный камень с вырезанной звездочкой и надписью: «Мальцин Сергей В. 1965—85». Этот памятник остался нетронутым, несмотря на то что после вывода советских войск многие памятники были разрушены и осквернены. За ним регулярно ухаживают, охраняют и благоустраивают.

Сергей Мальцин был обычным двадцатилетним парнем из Нижегородской области, который служил водителем армейского грузовика и часто ездил через опасный перевал Саланг. Однажды, когда он выезжал из тоннеля, он заметил, что на него на полном ходу мчится автобус, в котором находились десятки мирных афганцев, в основном дети. Время поджимало, и в случае столкновения автобус мог упасть в пропасть. Сергей, сделав резкий поворот, направил свой грузовик в стену скалы, чтобы избежать столкновения. Его машина разбилась, но дети в автобусе остались невредимы. Он понимал, что это были последние секунды его жизни.

Памятник установлен в том месте, где Сергей погиб. Недавно там установили трубу для подачи воды, которая превращается в фонтанчик в теплое время года.

Афганские водители часто останавливаются у памятника, пьют воду, восстанавливают силы и вспоминают подвиг этого советского солдата, который ценой своей жизни спас несколько десятков человек.

Сергей Мальцин был обычным двадцатилетним парнем из Нижегородской области, который служил водителем армейского грузовика и часто ездил через опасный перевал Саланг. Однажды, когда он выезжал из тоннеля, он заметил, что на него на полном ходу мчится автобус, в котором находились десятки мирных афганцев, в основном дети. Время поджимало, и в случае столкновения автобус мог упасть в пропасть. Сергей, сделав резкий поворот, направил свой грузовик в стену скалы, чтобы избежать столкновения. Его машина разбилась, но дети в автобусе остались невредимы. Он понимал, что это были последние секунды его жизни.

Памятник установлен в том месте, где Сергей погиб. Недавно там установили трубу для подачи воды, которая превращается в фонтанчик в теплое время года.

Афганские водители часто останавливаются у памятника, пьют воду, восстанавливают силы и вспоминают подвиг этого советского солдата, который ценой своей жизни спас несколько десятков человек.

Показать больше

2 мс. назад

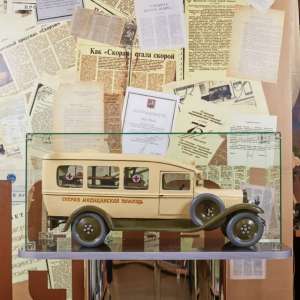

🚑 Тайны музея скорой помощи

За стенами легендарной Станции скорой помощи имени А. С. Пучкова скрывается необычное место — музей, где история медицины оживает на ваших глазах.

Здесь можно увидеть редкие экспонаты: от дореволюционных документов и формы врачей до макета первой кареты скорой.

А ещё — пройти по залам, где бережно сохраняют память о людях, спасавших жизни на протяжении двух веков.

Отличный повод заглянуть туда, где каждая деталь напоминает: медицина — это не только наука, но и подвиг

🗓 Экскурсии проходят по вторникам, 15:00–19:00, и четвергам, 15:00–18:00

📍 1-й Коптельский пер., 3

🎫 Бесплатно по регистрации

https://mos03.ru/history/s...

За стенами легендарной Станции скорой помощи имени А. С. Пучкова скрывается необычное место — музей, где история медицины оживает на ваших глазах.

Здесь можно увидеть редкие экспонаты: от дореволюционных документов и формы врачей до макета первой кареты скорой.

А ещё — пройти по залам, где бережно сохраняют память о людях, спасавших жизни на протяжении двух веков.

Отличный повод заглянуть туда, где каждая деталь напоминает: медицина — это не только наука, но и подвиг

🗓 Экскурсии проходят по вторникам, 15:00–19:00, и четвергам, 15:00–18:00

📍 1-й Коптельский пер., 3

🎫 Бесплатно по регистрации

https://mos03.ru/history/s...

Показать больше

2 мс. назад

Непопулярные пригороды, которые стоит посетить

Ни разу не умаляя важности и ценности парков и дворцов Пушкина, Петергофа и Гатчины, мы предлагаем вам вспомнить и о пяти других хороших пригородах, где можно культурно провести время.

1. Зеленогорск

Что: Бывший финский городок Терийоки, впоследствии вошедший в состав Курортного района Петербурга. Это, наверное, самая удаленная точка от центра северной столицы, которая мало чем эту самую столицу напоминает – малоэтажная застройка, море зелени и зелень у моря. Зеленогорск, скорее, напоминает маленький и уютный курортный городок вроде латышских.

Как добраться: час на электричке от «Удельной», два часа на автобусе от «Черной речки» (если нет пробок)

Когда ездить: Летом – большинство любителей водных процедур до пляжей в «зелике» попросту не доезжает, а зимой тут почти не на что смотреть. Зеленогорск – это такой курортный городок в миниатюре и его по достоинству можно оценить только, когда он весь покрыт зеленью.

Что делать: Сходить на относительно (по сравнению с «Ласковым») чистый пляж «Золотой» с теплым песком, покататься на колесе обозрения, погулять по парку, сходить в удивительный Музей ретро-автомобилей (в экспозиции – от мотоциклов, расписанных под хохлому до копии советского лунохода). Затем пообедать или проверить почту через бесплатный Wi-Fi у причудливого круглого фонтана. Вспомнить о павших за нашу и вашу свободу у Вечного огня неподалеку от входа в парк. Сфотографироваться у монструозного фонтана с дельфинами или рядом с памятником Таксе, или рядом со скульптурой участника советской комедийной троицы Георгия Вицына. Посидеть на скульптуре «Бабушкин стульчик». Полюбоваться на многочисленные дачи конца XIX – начала XX века: Мюзера, Belle Vue, Виллу «Айнола». Зайти в небольшую, но уютную Лютеранскую кирху, а потом сделать селфшот у памятника Примирению, установленного поблизости. Погрустить над разрушающимся особняком Новиков.

2. Всеволожск

Что: Бывший дачный поселок, бывший рабочий поселок, на территории которого люди жили аж с XVI века. Сейчас ему прочат судьбу областного центра (раз Петербург является совсем другим регионом), но пока он довольствуется судьбой центра районного. Известен своими заводами с бастующими рабочими и суровыми гопниками (зачастую это одни и те же люди).

Как добираться: маршруткой от Финляндского вокзала или «Ладожской», электричкой от Финляндского вокзала

Когда ездить: В любое время года. Гулять там особо негде.

Что делать: Ощутить, что ты в провинции, выйдя из суперсовременного здания железнодорожного вокзала. Съездить в усадьбу Приютино, где, говорят, бывал Пушкин. Посетить музей Кошки – мимимишнее некуда – и послушать рассказ об устройстве урчащих и мурчащих. Зайти в музей «Дороги жизни» с аутентичной техникой. Сходить в странноватый и довольно дорогой ресторан «Рут де ви» («Дорога жизни» по-французски). Если на дворе зима – покататься на лыжах. И до наступления темноты возвращаться домой.

3. Сосновый Бор

Что: Город вокруг Атомной электростанции. В иных местах там кажется, что апокалипсис уже наступил. В других – что чудеса есть.

Как добираться: На электричке от Балтийского вокзала. Дорога займет около часа. С 2013 года спецпропуск на въезд в город для граждан России не требуется.

Когда ездить: В любое время.

Что делать: Выгулять ребенка в «Андерсенграде», удивительном детском городке, какой даст фору любой европейской площадке, и стилизованный под старую европейскую архитектуру. А потом – сводить свое чадо на «Малую копорскую крепость». Съездить в большую старую крепость в Копорье и восхититься средневековыми красотами. Посетить «Дом Петрова», памятник старой, почти купеческой архитектуры. Взглянуть на Атомную электростанцию. Сходить на пляж «Белые пески» и искупаться (или покататься на лыжах или санках, если на дворе зима).

4. Колпино

Что: Еще один район города, которого многие боятся – а зря.

Как добираться: на электричке от Московского вокзала, на маршрутке от «Рыбацкого»

Когда ездить: Летом, когда зелени больше.

Что делать: Насладиться деревянной архитектурой, которая сохранилась даже в центре города. Прогуляться в городском парке на берегу Ижоры. Посмотреть на цветочные поля в «Парке у подвига», полюбоваться фонтаном. Сходить на большой каток «Ижорец» и встать на коньки вместе с тренером. Сфотографировать у памятника отважным бойцам. Зайти в музей истории Ижорских заводов и изучить историю труда и быта российских рабочих последних двух веков. Выпить в «Формула баре». Посмотреть на причудливую церковь Баптистов. Сделать селфи у памятника героям мультфильма о Простоквашине в одноименном районе городка.

5. Приозерск

Что: Самый приличный из удаленных, самый удаленный из приличных городков. Находится на берегу Ладожского озера.

Как добираться: на электричке от Финляндского вокзала

Когда ездить: Летом. И на крепость посмотреть, и в озере искупаться.

Что делать: Полюбоваться зданием железнодорожного вокзала. Искупаться в Ладожском озере, прогуляться по соседним лесам. Остановиться в местной гостинице. Посмотреть на старинную крепость, в которой сохранились постройки XV века. Зайти в лютеранскую кирху. Погулять по городскому парку и сделать селфшот с памятником Маугли, который пока еще жив, но его то портят хулиганы, то разрушают дожди и снег. Посмотреть на памятник Петру первому.

Ни разу не умаляя важности и ценности парков и дворцов Пушкина, Петергофа и Гатчины, мы предлагаем вам вспомнить и о пяти других хороших пригородах, где можно культурно провести время.

1. Зеленогорск

Что: Бывший финский городок Терийоки, впоследствии вошедший в состав Курортного района Петербурга. Это, наверное, самая удаленная точка от центра северной столицы, которая мало чем эту самую столицу напоминает – малоэтажная застройка, море зелени и зелень у моря. Зеленогорск, скорее, напоминает маленький и уютный курортный городок вроде латышских.

Как добраться: час на электричке от «Удельной», два часа на автобусе от «Черной речки» (если нет пробок)

Когда ездить: Летом – большинство любителей водных процедур до пляжей в «зелике» попросту не доезжает, а зимой тут почти не на что смотреть. Зеленогорск – это такой курортный городок в миниатюре и его по достоинству можно оценить только, когда он весь покрыт зеленью.

Что делать: Сходить на относительно (по сравнению с «Ласковым») чистый пляж «Золотой» с теплым песком, покататься на колесе обозрения, погулять по парку, сходить в удивительный Музей ретро-автомобилей (в экспозиции – от мотоциклов, расписанных под хохлому до копии советского лунохода). Затем пообедать или проверить почту через бесплатный Wi-Fi у причудливого круглого фонтана. Вспомнить о павших за нашу и вашу свободу у Вечного огня неподалеку от входа в парк. Сфотографироваться у монструозного фонтана с дельфинами или рядом с памятником Таксе, или рядом со скульптурой участника советской комедийной троицы Георгия Вицына. Посидеть на скульптуре «Бабушкин стульчик». Полюбоваться на многочисленные дачи конца XIX – начала XX века: Мюзера, Belle Vue, Виллу «Айнола». Зайти в небольшую, но уютную Лютеранскую кирху, а потом сделать селфшот у памятника Примирению, установленного поблизости. Погрустить над разрушающимся особняком Новиков.

2. Всеволожск

Что: Бывший дачный поселок, бывший рабочий поселок, на территории которого люди жили аж с XVI века. Сейчас ему прочат судьбу областного центра (раз Петербург является совсем другим регионом), но пока он довольствуется судьбой центра районного. Известен своими заводами с бастующими рабочими и суровыми гопниками (зачастую это одни и те же люди).

Как добираться: маршруткой от Финляндского вокзала или «Ладожской», электричкой от Финляндского вокзала

Когда ездить: В любое время года. Гулять там особо негде.

Что делать: Ощутить, что ты в провинции, выйдя из суперсовременного здания железнодорожного вокзала. Съездить в усадьбу Приютино, где, говорят, бывал Пушкин. Посетить музей Кошки – мимимишнее некуда – и послушать рассказ об устройстве урчащих и мурчащих. Зайти в музей «Дороги жизни» с аутентичной техникой. Сходить в странноватый и довольно дорогой ресторан «Рут де ви» («Дорога жизни» по-французски). Если на дворе зима – покататься на лыжах. И до наступления темноты возвращаться домой.

3. Сосновый Бор

Что: Город вокруг Атомной электростанции. В иных местах там кажется, что апокалипсис уже наступил. В других – что чудеса есть.

Как добираться: На электричке от Балтийского вокзала. Дорога займет около часа. С 2013 года спецпропуск на въезд в город для граждан России не требуется.

Когда ездить: В любое время.

Что делать: Выгулять ребенка в «Андерсенграде», удивительном детском городке, какой даст фору любой европейской площадке, и стилизованный под старую европейскую архитектуру. А потом – сводить свое чадо на «Малую копорскую крепость». Съездить в большую старую крепость в Копорье и восхититься средневековыми красотами. Посетить «Дом Петрова», памятник старой, почти купеческой архитектуры. Взглянуть на Атомную электростанцию. Сходить на пляж «Белые пески» и искупаться (или покататься на лыжах или санках, если на дворе зима).

4. Колпино

Что: Еще один район города, которого многие боятся – а зря.

Как добираться: на электричке от Московского вокзала, на маршрутке от «Рыбацкого»

Когда ездить: Летом, когда зелени больше.

Что делать: Насладиться деревянной архитектурой, которая сохранилась даже в центре города. Прогуляться в городском парке на берегу Ижоры. Посмотреть на цветочные поля в «Парке у подвига», полюбоваться фонтаном. Сходить на большой каток «Ижорец» и встать на коньки вместе с тренером. Сфотографировать у памятника отважным бойцам. Зайти в музей истории Ижорских заводов и изучить историю труда и быта российских рабочих последних двух веков. Выпить в «Формула баре». Посмотреть на причудливую церковь Баптистов. Сделать селфи у памятника героям мультфильма о Простоквашине в одноименном районе городка.

5. Приозерск

Что: Самый приличный из удаленных, самый удаленный из приличных городков. Находится на берегу Ладожского озера.

Как добираться: на электричке от Финляндского вокзала

Когда ездить: Летом. И на крепость посмотреть, и в озере искупаться.

Что делать: Полюбоваться зданием железнодорожного вокзала. Искупаться в Ладожском озере, прогуляться по соседним лесам. Остановиться в местной гостинице. Посмотреть на старинную крепость, в которой сохранились постройки XV века. Зайти в лютеранскую кирху. Погулять по городскому парку и сделать селфшот с памятником Маугли, который пока еще жив, но его то портят хулиганы, то разрушают дожди и снег. Посмотреть на памятник Петру первому.

Показать больше

2 мс. назад

«1 сентября 2004 г. в школу пошла одна Надя, хотя учеников в семье трое. Понимаете, просто мы не смогли их собрать к началу учебного года. Я медсестра, муж на тот момент был безработным. А Надя - выпускница, ей и форму купили, и всё-всё-всё. Она с волнением и радостью шла на ту линейку…»

Залина ничего не рассказывает про 3 дня ада ожидания. Про это никто никогда не рассказывает. Мне казалось раньше - потому, что это словами не описать. А потом один из тех, кто эти дни стоял за лентой оцепления, признался, что сравнивал свой ад с тем, что происходит внутри школы. Разве можно сравнить? Вот и Залина молчит.

«Мы кинулись в дымящиеся руины. И нигде Нади не было. Мне казалось, что я перебрала руками все окровавленные камешки, тетрадки, куски чьей-то кожи. Но, поверьте, в душе были абсолютное спокойствие и вера: Надежда не может умереть».

Её нашли с раздробленной ногой и множеством других травм. Мама дочери не узнала. «На меня смотрела 30-летняя женщина. Я этих глаз не забуду никогда. Когда узнала, как провела Надя страшные 3 дня и 3 ночи, дала себе слово - я узнаю про этих извергов всё! Я буду проклинать их всю мою жизнь! Если бы не Надя…»

...Ей хотелось быстрее умереть, потому она и осмелела. Боевик посадил Надю под баскетбольным кольцом спортзала. Туда же прикрепили боеприпасы. Потом ей приказали встать на окно. Она отказалась - ей было плевать на жизнь. Она просто не хотела подчиняться этим нелюдям.

Когда начался штурм, террористы стали перегонять заложников в столовую. И Надю тоже. Спецназ уже прыгнул в окна, и бандиты стали просто убивать детей. Граната с вырванной чекой упала рядом с окровавленной Надей. Она помнит эту долю секунды в таких мелочах, что может писать романы. Но молчит... «Я знаю имя каждого, кто причинил боль моему ребёнку. Я им никогда не прощу. Но, знаете, дети мудрее нас. Надя захотела узнать имя только одного человека - того, кто в то мгновение накрыл гранату собой. Больше она ничего не помнит. Но, как только она очнулась, первое, что рассказала, - про него. Не про боль и ужас, а про честь и мужество. И я поняла - проклинать легче. Любить труднее».

Андрей Туркин, спецназовец из «Вымпела», теперь Герой России, накрыл гранату своим телом. И спас Надю и ещё нескольких детей.

«В феврале 2006 г. я готовилась к встрече с мамой Андрея Туркина, - продолжает Залина. - Я не спала несколько ночей, всё время ставила себя на её место. Что бы я сказала? Твоя дочь жива, а мой сын, мой единственный сын мёртв. И была бы права. Женщина, перед которой мы готовы были ползать на коленях, очень просто обняла нас, расплакалась, и я поняла: она моя сестра. Моя дочь - её дочь. А дети Андрея - мои внуки. Как будто я всегда это знала».

«Как я могла так сказать! Мой сын выполнял свою работу… . Он шёл спасать детей». Валентина Ивановна плачет. А затем улыбается, вспоминая, каким он был, её единственный, воспитанный без отца. «Он был не только сыном, он был другом! Лучшим моим другом. Мы трудно жили, но я даже в 8 лет не скрывала от него ничего. Есть у нас деньги - едем в город в театр. Нет - идём снимать яблоки, собирать сливы, копать картошку, сдаём это и получаем трудовую копейку. Мы всё вместе делали. Даже на защиту моего диплома в железнодорожном техникуме он ездил со мной и был очень горд, что мама не оплошала».

Ещё Андрея отличала фанатичная преданность. Всему - делу, семье, друзьям. И они отвечали ему тем же. Его именем названа улица в родной станице Динской, что в Краснодарском крае. Друзья организуют вечера памяти Андрея и соревнования его имени. Они до сих пор поддерживают его маму, жену, детей, приглашают на все мероприятия Бадоевых.

А с 1 сентября 2004 г. он должен был быть в отпуске… «Собирался с семьёй ехать к другу под Сочи, потом ко мне. И я, когда смотрела жуткие кадры захвата в Беслане, переживала, как все жители страны, молилась за детей, но не думала, что он там».

Его друзья потом рассказывали, что ему предлагали уехать в отпуск, но он даже подумать не мог о том, что кто-то будет рисковать собой, а он - отдыхать.

«Вечер накануне штурма ребята провели в тренировках. В короткую минуту передышки каждый делился чем-то сокровенным: у кого-то сложные семейные отношения, у кого-то трудности в воспитании детей - да мало ли какие проблемы. А сыночек мой сказал: «А у меня всё просто. Я люблю свою Родину. Я люблю свою семью, и я люблю свою работу».

Надя окончила медицинский институт. Можно даже не спрашивать, почему.

Бесланские дети-заложники были свидетелями предательства и мужества, зверств и человечности, тьмы и света. Потому они мечтают быть врачами или спецназовцами. Первые - чтобы спасать таких, как Андрей. Вторые - чтобы Надежда не могла умереть.

P.S.За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, Указом Президента Российской Федерации от 6 сентября 2004 года лейтенанту Туркину Андрею Алексеевичу было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации (медаль № 830).

Туркин похоронен на Николо-Архангельском кладбище (участок 75а) г. Москвы вместе с восемью другими погибшими в Беслане офицерами «Альфы» и «Вымпела».

На родине Героя в городе Орске в Сквере Героев на Аллее Славы установлен бюст Героя России. Имя Героя Российской Федерации лейтенанта Андрея Туркина присвоено кадетскому классу Орской кадетской школы № 53.

В Краснодарском крае, в станице Динской, его именем названа улица. Расположенная в станице средняя школа № 1 также носит его имя, а перед входом в школу установлена мемориальная доска. В станице проводятся турниры по боксу памяти Героя.

В городе Краснодаре на здании Академии маркетинга и социально-информационных технологий (ИМСИТ), где учился Андрей Туркин, установлена мемориальная доска в память о подвиге Героя.

Имя Героя России А. А. Туркина носит Детско-юношеский центр патриотического воспитания в городе Новая Ляля Свердловской области. На фасаде здания центра установлена мемориальная доска.

Фотография А. А. Туркина с описанием подвига установлена на стенде «Герои Советского Союза и России — воспитанники Краснознамённого пограничного РУ ФСБ по Забайкальскому краю» в городе Чита.

Залина ничего не рассказывает про 3 дня ада ожидания. Про это никто никогда не рассказывает. Мне казалось раньше - потому, что это словами не описать. А потом один из тех, кто эти дни стоял за лентой оцепления, признался, что сравнивал свой ад с тем, что происходит внутри школы. Разве можно сравнить? Вот и Залина молчит.

«Мы кинулись в дымящиеся руины. И нигде Нади не было. Мне казалось, что я перебрала руками все окровавленные камешки, тетрадки, куски чьей-то кожи. Но, поверьте, в душе были абсолютное спокойствие и вера: Надежда не может умереть».

Её нашли с раздробленной ногой и множеством других травм. Мама дочери не узнала. «На меня смотрела 30-летняя женщина. Я этих глаз не забуду никогда. Когда узнала, как провела Надя страшные 3 дня и 3 ночи, дала себе слово - я узнаю про этих извергов всё! Я буду проклинать их всю мою жизнь! Если бы не Надя…»

...Ей хотелось быстрее умереть, потому она и осмелела. Боевик посадил Надю под баскетбольным кольцом спортзала. Туда же прикрепили боеприпасы. Потом ей приказали встать на окно. Она отказалась - ей было плевать на жизнь. Она просто не хотела подчиняться этим нелюдям.

Когда начался штурм, террористы стали перегонять заложников в столовую. И Надю тоже. Спецназ уже прыгнул в окна, и бандиты стали просто убивать детей. Граната с вырванной чекой упала рядом с окровавленной Надей. Она помнит эту долю секунды в таких мелочах, что может писать романы. Но молчит... «Я знаю имя каждого, кто причинил боль моему ребёнку. Я им никогда не прощу. Но, знаете, дети мудрее нас. Надя захотела узнать имя только одного человека - того, кто в то мгновение накрыл гранату собой. Больше она ничего не помнит. Но, как только она очнулась, первое, что рассказала, - про него. Не про боль и ужас, а про честь и мужество. И я поняла - проклинать легче. Любить труднее».

Андрей Туркин, спецназовец из «Вымпела», теперь Герой России, накрыл гранату своим телом. И спас Надю и ещё нескольких детей.

«В феврале 2006 г. я готовилась к встрече с мамой Андрея Туркина, - продолжает Залина. - Я не спала несколько ночей, всё время ставила себя на её место. Что бы я сказала? Твоя дочь жива, а мой сын, мой единственный сын мёртв. И была бы права. Женщина, перед которой мы готовы были ползать на коленях, очень просто обняла нас, расплакалась, и я поняла: она моя сестра. Моя дочь - её дочь. А дети Андрея - мои внуки. Как будто я всегда это знала».

«Как я могла так сказать! Мой сын выполнял свою работу… . Он шёл спасать детей». Валентина Ивановна плачет. А затем улыбается, вспоминая, каким он был, её единственный, воспитанный без отца. «Он был не только сыном, он был другом! Лучшим моим другом. Мы трудно жили, но я даже в 8 лет не скрывала от него ничего. Есть у нас деньги - едем в город в театр. Нет - идём снимать яблоки, собирать сливы, копать картошку, сдаём это и получаем трудовую копейку. Мы всё вместе делали. Даже на защиту моего диплома в железнодорожном техникуме он ездил со мной и был очень горд, что мама не оплошала».

Ещё Андрея отличала фанатичная преданность. Всему - делу, семье, друзьям. И они отвечали ему тем же. Его именем названа улица в родной станице Динской, что в Краснодарском крае. Друзья организуют вечера памяти Андрея и соревнования его имени. Они до сих пор поддерживают его маму, жену, детей, приглашают на все мероприятия Бадоевых.

А с 1 сентября 2004 г. он должен был быть в отпуске… «Собирался с семьёй ехать к другу под Сочи, потом ко мне. И я, когда смотрела жуткие кадры захвата в Беслане, переживала, как все жители страны, молилась за детей, но не думала, что он там».

Его друзья потом рассказывали, что ему предлагали уехать в отпуск, но он даже подумать не мог о том, что кто-то будет рисковать собой, а он - отдыхать.

«Вечер накануне штурма ребята провели в тренировках. В короткую минуту передышки каждый делился чем-то сокровенным: у кого-то сложные семейные отношения, у кого-то трудности в воспитании детей - да мало ли какие проблемы. А сыночек мой сказал: «А у меня всё просто. Я люблю свою Родину. Я люблю свою семью, и я люблю свою работу».

Надя окончила медицинский институт. Можно даже не спрашивать, почему.

Бесланские дети-заложники были свидетелями предательства и мужества, зверств и человечности, тьмы и света. Потому они мечтают быть врачами или спецназовцами. Первые - чтобы спасать таких, как Андрей. Вторые - чтобы Надежда не могла умереть.

P.S.За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, Указом Президента Российской Федерации от 6 сентября 2004 года лейтенанту Туркину Андрею Алексеевичу было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации (медаль № 830).

Туркин похоронен на Николо-Архангельском кладбище (участок 75а) г. Москвы вместе с восемью другими погибшими в Беслане офицерами «Альфы» и «Вымпела».