11 дн. назад

С уверенной решимостью Вики ступала по чёрному камню длинного коридора, конца которому, казалось, не было видно уже целую вечность. Стук каблуков эхом разносился по сводам, уносясь в глубину обители демонов. Нереальность происходящего кружила голову, вселяла страх. Эти чувства переплетались в груди, сводили с ума, но желание увидеть его оказалось сильнее всего.

Она была всего лишь человеком, а он — королём Ада, тем, чьё имя внушало трепет верующим по всей земле. Сам Дьявол.

Молочный свет пробивался сквозь шестнадцатифутовые кроваво-красные витражи, устремлявшиеся в темноту. На миг остановившись, Вики уловила шелест крыльев.

Разомкнув губы, она не успела даже повернуть головы, как грубые пальцы сомкнулись на её шее.

— Чёрт!

Прижав её к своему телу, демон прошептал, касаясь губами алеющей щеки:

— Пожалуй, я даже хуже.

Тихий гортанный смех прокатился по залу.

— Что ты здесь делаешь, Уокер? Да ещё и в таком откровенном наряде…

Ослабив хватку, Люцифер провёл рукой по её ключицам, и дыхание девушки сбилось. Каждым движением он заставлял её холодную кожу гореть, приносил свет в стремительно темнеющую душу.

«Видеть свет в дьяволе… вот до чего я дошла», — усмехнулась она про себя, перехватывая его руку и переплетая пальцы в нежном жесте.

— Я пришла за тобой. Знаю, не могу просить вернуться ко мне, но…

— Тебе не нужно это, — перебил её Люцифер. — Достаточно одного твоего взгляда — и я подниму Ад на землю.

Втянув воздух сквозь сжатые зубы, Вики ощутила, как её ноги оторвались от земли. В следующую секунду, прижатая к его груди, она наблюдала, как вокруг стремительно меняется обстановка.

Голова закружилась, когда каблуки снова коснулись камня. Сделав несколько шагов в сторону, она поняла, что они находятся в тронном зале. Люцифер, по-хозяйски опустившись на массивный готический трон, развёл руки в стороны — немое приглашение. Дьявольски соблазнителен. Вики снова накрыло желание ощутить его рядом, и она больше не могла этому противиться.

Автор - clubnovels (тг)

Она была всего лишь человеком, а он — королём Ада, тем, чьё имя внушало трепет верующим по всей земле. Сам Дьявол.

Молочный свет пробивался сквозь шестнадцатифутовые кроваво-красные витражи, устремлявшиеся в темноту. На миг остановившись, Вики уловила шелест крыльев.

Разомкнув губы, она не успела даже повернуть головы, как грубые пальцы сомкнулись на её шее.

— Чёрт!

Прижав её к своему телу, демон прошептал, касаясь губами алеющей щеки:

— Пожалуй, я даже хуже.

Тихий гортанный смех прокатился по залу.

— Что ты здесь делаешь, Уокер? Да ещё и в таком откровенном наряде…

Ослабив хватку, Люцифер провёл рукой по её ключицам, и дыхание девушки сбилось. Каждым движением он заставлял её холодную кожу гореть, приносил свет в стремительно темнеющую душу.

«Видеть свет в дьяволе… вот до чего я дошла», — усмехнулась она про себя, перехватывая его руку и переплетая пальцы в нежном жесте.

— Я пришла за тобой. Знаю, не могу просить вернуться ко мне, но…

— Тебе не нужно это, — перебил её Люцифер. — Достаточно одного твоего взгляда — и я подниму Ад на землю.

Втянув воздух сквозь сжатые зубы, Вики ощутила, как её ноги оторвались от земли. В следующую секунду, прижатая к его груди, она наблюдала, как вокруг стремительно меняется обстановка.

Голова закружилась, когда каблуки снова коснулись камня. Сделав несколько шагов в сторону, она поняла, что они находятся в тронном зале. Люцифер, по-хозяйски опустившись на массивный готический трон, развёл руки в стороны — немое приглашение. Дьявольски соблазнителен. Вики снова накрыло желание ощутить его рядом, и она больше не могла этому противиться.

Автор - clubnovels (тг)

Показать больше

1 мс. назад

Восстановить зрение на 90% за месяц. Шок! 😱

Естественным путем, без операций, лекарств и без откатов зрения назад.

Это результат тех людей, которые восстанавливали зрение по методу Сергея Демина – автора русской методики по восстановлению зрения. Более 1000 человек в РФ улучшили зрение по его методу.

❌ Вам не нужно платить врачам деньги за ненужные процедуры. Вы можете помочь себе сами по этому революционному методу.

Метод поможет вам, если у вас:

- зрение стало внезапно ухудшаться

- краснеют глаза и / или есть слезоточивость

- зрение значительно ухудшилось из-за возраста

- близорукость, дальнозоркость, астигматизм, глаукома, катаракта

Метод основан на практике и научных разработках.

Сергей Демин приглашает вас на свой мастер-класс, на котором вы попробуете методику бесплатно. На мастер-классе:

Ваши главные результаты после бесплатного вебинара:

✅ Глаза стали быстрее отдыхать и восстанавливаться

✅ Уменьшился или исчез дискомфорт в глазах, повысился жизненный тонус

✅ Запустился процесс восстановления кровообращения в глазах и шейном отделе

Регистрируйтесь на мастер-класс. Он бесплатный 👉 https://www.slavmirtv.ru/v...

🎁 Каждый участник получит подарок: видео «Как снять спазм с мышц глаза за 30 секунд» с инструкцией в PDF.

Реклама. ООО "А-Телеком" ИНН 5054089438. ERID: LjN8K3ydg

Естественным путем, без операций, лекарств и без откатов зрения назад.

Это результат тех людей, которые восстанавливали зрение по методу Сергея Демина – автора русской методики по восстановлению зрения. Более 1000 человек в РФ улучшили зрение по его методу.

❌ Вам не нужно платить врачам деньги за ненужные процедуры. Вы можете помочь себе сами по этому революционному методу.

Метод поможет вам, если у вас:

- зрение стало внезапно ухудшаться

- краснеют глаза и / или есть слезоточивость

- зрение значительно ухудшилось из-за возраста

- близорукость, дальнозоркость, астигматизм, глаукома, катаракта

Метод основан на практике и научных разработках.

Сергей Демин приглашает вас на свой мастер-класс, на котором вы попробуете методику бесплатно. На мастер-классе:

Ваши главные результаты после бесплатного вебинара:

✅ Глаза стали быстрее отдыхать и восстанавливаться

✅ Уменьшился или исчез дискомфорт в глазах, повысился жизненный тонус

✅ Запустился процесс восстановления кровообращения в глазах и шейном отделе

Регистрируйтесь на мастер-класс. Он бесплатный 👉 https://www.slavmirtv.ru/v...

🎁 Каждый участник получит подарок: видео «Как снять спазм с мышц глаза за 30 секунд» с инструкцией в PDF.

Реклама. ООО "А-Телеком" ИНН 5054089438. ERID: LjN8K3ydg

Показать больше

1 мс. назад

22 часа сна в день: болезнь разрушает жизнь молодой британки

Жительница Великобритании Джоанна страдает от редкого неврологического расстройства, из-за которого проводит во сне от 18 до 22 часов в сутки. Несмотря на столь продолжительный сон, девушка просыпается уставшей и испытывает постоянную слабость.

По её словам, заболевание разрушает её жизнь: она чувствует себя одинокой и не представляет возможности построить отношения. Попытки сопротивляться сну заканчиваются галлюцинациями. Джоанна также засыпала в самых неожиданных местах — за рулём, в ночном клубе и даже во время прогулки в парке.

Из-за хронической усталости она питается исключительно готовыми блюдами и протеиновыми коктейлями — на приготовление пищи у неё просто нет сил. Причина состояния пока не установлена, и Джоанна продолжает искать специалистов, способных ей помочь.

Жительница Великобритании Джоанна страдает от редкого неврологического расстройства, из-за которого проводит во сне от 18 до 22 часов в сутки. Несмотря на столь продолжительный сон, девушка просыпается уставшей и испытывает постоянную слабость.

По её словам, заболевание разрушает её жизнь: она чувствует себя одинокой и не представляет возможности построить отношения. Попытки сопротивляться сну заканчиваются галлюцинациями. Джоанна также засыпала в самых неожиданных местах — за рулём, в ночном клубе и даже во время прогулки в парке.

Из-за хронической усталости она питается исключительно готовыми блюдами и протеиновыми коктейлями — на приготовление пищи у неё просто нет сил. Причина состояния пока не установлена, и Джоанна продолжает искать специалистов, способных ей помочь.

Показать больше

1 мс. назад

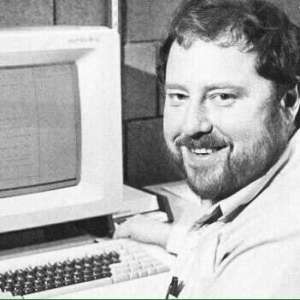

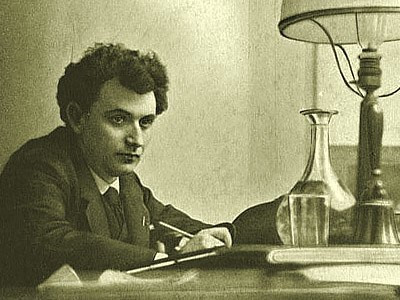

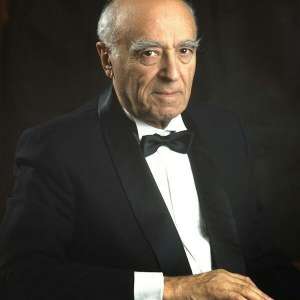

Скотт Фалман — американский учёный, который 19 сентября 1982 года предложил использовать смайлики в качестве способа выражения эмоций при общении в сети.

Представьте себе мир, где каждое ваше сообщение может быть истолковано неверно. Где тонкий юмор теряется в строчках текста, а искренняя забота воспринимается как сарказм. Именно в такой мир попал профессор Скотт Фалман в 1982 году. И именно он стал тем человеком, который подарил нам возможность выражать эмоции в цифровом пространстве.

В стенах престижного университета Карнеги-Меллон, где зарождался современный интернет, Фалман столкнулся с проблемой, знакомой каждому современному пользователю: как передать тон сообщения через текст? Его решение было гениально в своей простоте — комбинация символов :–). Этот простой набор знаков положил начало революции в общении.

Текстовые смайлики быстро завоевали популярность. Они стали универсальным языком, понятным пользователям разных культур и языков. Со временем простые комбинации символов эволюционировали в современные эмодзи, которые сегодня являются неотъемлемой частью цифрового общения.

Современные исследования показывают, что правильно подобранный эмодзи может изменить восприятие целого сообщения, сделать его более дружелюбным и открытым.

Идея Фалмана показала, что даже в самом холодном цифровом общении есть место человеческим эмоциям.

А вы пользуетесь смайликами?

Представьте себе мир, где каждое ваше сообщение может быть истолковано неверно. Где тонкий юмор теряется в строчках текста, а искренняя забота воспринимается как сарказм. Именно в такой мир попал профессор Скотт Фалман в 1982 году. И именно он стал тем человеком, который подарил нам возможность выражать эмоции в цифровом пространстве.

В стенах престижного университета Карнеги-Меллон, где зарождался современный интернет, Фалман столкнулся с проблемой, знакомой каждому современному пользователю: как передать тон сообщения через текст? Его решение было гениально в своей простоте — комбинация символов :–). Этот простой набор знаков положил начало революции в общении.

Текстовые смайлики быстро завоевали популярность. Они стали универсальным языком, понятным пользователям разных культур и языков. Со временем простые комбинации символов эволюционировали в современные эмодзи, которые сегодня являются неотъемлемой частью цифрового общения.

Современные исследования показывают, что правильно подобранный эмодзи может изменить восприятие целого сообщения, сделать его более дружелюбным и открытым.

Идея Фалмана показала, что даже в самом холодном цифровом общении есть место человеческим эмоциям.

А вы пользуетесь смайликами?

Показать больше

1 мс. назад

«Бунтовщик хуже Пугачёва»: история опального писателя

Александр Радищев родился в дворянской семье и прошёл классический путь придворного чиновника. После обучения в Лейпцигском университете, где он познакомился с трудами европейских просветителей, он вернулся в Россию и сделал успешную карьеру, дослужившись до поста начальника Петербургской таможни.

В 1789 году Радищев создал своё главное произведение — «Путешествие из Петербурга в Москву». Книга, написанная в форме путевых заметок, стала настоящим взрывом в российском обществе. Автор смело критиковал самодержавие и крепостное право, описывая тяготы крестьянского быта.

Интересно, что книга прошла цензуру благодаря хитрой уловке — цензор, взглянув на названия почтовых станций, счёл её обычным путеводителем. Однако когда экземпляр попал к Екатерине II, судьба писателя была предрешена.

30 июня 1790 года Радищева арестовали. Его поместили в Петропавловскую крепость, а 24 июля суд вынес суровый приговор — смертная казнь. Но 19 сентября Екатерина II, «по милосердию и для всеобщей радости», заменила её на 10-летнюю ссылку в Илимский острог.

В ссылке Радищев не сдался. Он вёл подробные путевые заметки, работал над философскими трудами, изучал географию и этнографию края

Павел I в 1796 году вернул писателя из ссылки. При следующем царе Александре I Радищев получил свободу и даже участвовал в законотворческой деятельности. Однако 24 сентября 1802 года его жизнь трагически оборвалась — по одной версии, это было самоубийство, по другой — несчастный случай.

Радищев стал первым русским писателем, открыто выступившим против самодержавия. Его книга, несмотря на запрет, распространялась в списках и оказала огромное влияние на развитие русской общественной мысли. Владимир Ленин позже назвал Радищева «первым русским революционером», а Анатолий Луначарский — «пророком революции».

Александр Радищев родился в дворянской семье и прошёл классический путь придворного чиновника. После обучения в Лейпцигском университете, где он познакомился с трудами европейских просветителей, он вернулся в Россию и сделал успешную карьеру, дослужившись до поста начальника Петербургской таможни.

В 1789 году Радищев создал своё главное произведение — «Путешествие из Петербурга в Москву». Книга, написанная в форме путевых заметок, стала настоящим взрывом в российском обществе. Автор смело критиковал самодержавие и крепостное право, описывая тяготы крестьянского быта.

Интересно, что книга прошла цензуру благодаря хитрой уловке — цензор, взглянув на названия почтовых станций, счёл её обычным путеводителем. Однако когда экземпляр попал к Екатерине II, судьба писателя была предрешена.

30 июня 1790 года Радищева арестовали. Его поместили в Петропавловскую крепость, а 24 июля суд вынес суровый приговор — смертная казнь. Но 19 сентября Екатерина II, «по милосердию и для всеобщей радости», заменила её на 10-летнюю ссылку в Илимский острог.

В ссылке Радищев не сдался. Он вёл подробные путевые заметки, работал над философскими трудами, изучал географию и этнографию края

Павел I в 1796 году вернул писателя из ссылки. При следующем царе Александре I Радищев получил свободу и даже участвовал в законотворческой деятельности. Однако 24 сентября 1802 года его жизнь трагически оборвалась — по одной версии, это было самоубийство, по другой — несчастный случай.

Радищев стал первым русским писателем, открыто выступившим против самодержавия. Его книга, несмотря на запрет, распространялась в списках и оказала огромное влияние на развитие русской общественной мысли. Владимир Ленин позже назвал Радищева «первым русским революционером», а Анатолий Луначарский — «пророком революции».

Показать больше

1 мс. назад

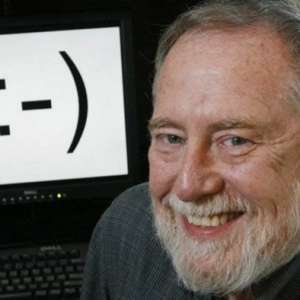

Искажая реальность: как советская власть переписывала промышленную историю страны

Переименования в эпоху советской власти затронули не только топонимы — улицы и города получали новые названия в честь партийных деятелей. Подобная участь постигла и многие промышленные предприятия, которые ранее славились своими дореволюционными историческими именами.

Новое руководство стремилось максимально исказить историческую правду. Переименовывая заводы, создавалась иллюзия того, что всё существующее было создано при советской власти. Таким способом новая власть старалась закрепить свои позиции в общественном сознании.

Несмотря на значительные перемены после распада СССР, большинство промышленных объектов до сих пор сохраняют свои советские названия. Историческая память, по сути, была частично утрачена, а многие современные люди даже не подозревают о прежней истории этих предприятий.

Переименования в эпоху советской власти затронули не только топонимы — улицы и города получали новые названия в честь партийных деятелей. Подобная участь постигла и многие промышленные предприятия, которые ранее славились своими дореволюционными историческими именами.

Новое руководство стремилось максимально исказить историческую правду. Переименовывая заводы, создавалась иллюзия того, что всё существующее было создано при советской власти. Таким способом новая власть старалась закрепить свои позиции в общественном сознании.

Несмотря на значительные перемены после распада СССР, большинство промышленных объектов до сих пор сохраняют свои советские названия. Историческая память, по сути, была частично утрачена, а многие современные люди даже не подозревают о прежней истории этих предприятий.

Показать больше

1 мс. назад

У кошек есть слёзные протоки, и они работают так же, как у человека: вырабатывают слёзы для увлажнения глаз, защиты от пыли и инфекций. Но правда в том, что кошки почти не плачут внешне, как люди, и это создаёт впечатление, будто у них нет слёз или они не испытывают эмоций.

На самом деле, слёзная система у кошек устроена эффективно: слёзы постоянно выделяются, смазывают глаза, а затем отводятся через внутренние слёзные каналы в носовую полость. Поэтому даже при обильном слезотечении жидкость редко течёт по морде — она просто попадает в нос. Именно поэтому мы почти никогда не видим, как кошка «плачет» из-за грусти или боли.

Кроме того, кошки — животные, скрывающие слабость. В дикой природе проявление страдания делает их уязвимыми, поэтому они стараются не показывать дискомфорта. Даже при болезни они могут вести себя спокойно, пока состояние не станет критическим.

Однако если у кошки слёзы текут по морде, это может быть признаком проблемы:

— воспаление глаза (конъюнктивит),

— закупорка слёзного протока,

— инфекция,

— аллергия,

— травма роговицы.

Так что кошки не плачут эмоционально, как люди, потому что у них другой способ выражения чувств. Они могут мяукать, прятаться, изменять поведение — но не рыдать. Их слёзы — физиологические, а не эмоциональные.

Вывод: слёзные протоки у кошек есть и работают хорошо. Просто мы их почти не видим. А то, что они не плачут наружу — не холодность, а особенность строения и поведения, выработанная эволюцией.

На самом деле, слёзная система у кошек устроена эффективно: слёзы постоянно выделяются, смазывают глаза, а затем отводятся через внутренние слёзные каналы в носовую полость. Поэтому даже при обильном слезотечении жидкость редко течёт по морде — она просто попадает в нос. Именно поэтому мы почти никогда не видим, как кошка «плачет» из-за грусти или боли.

Кроме того, кошки — животные, скрывающие слабость. В дикой природе проявление страдания делает их уязвимыми, поэтому они стараются не показывать дискомфорта. Даже при болезни они могут вести себя спокойно, пока состояние не станет критическим.

Однако если у кошки слёзы текут по морде, это может быть признаком проблемы:

— воспаление глаза (конъюнктивит),

— закупорка слёзного протока,

— инфекция,

— аллергия,

— травма роговицы.

Так что кошки не плачут эмоционально, как люди, потому что у них другой способ выражения чувств. Они могут мяукать, прятаться, изменять поведение — но не рыдать. Их слёзы — физиологические, а не эмоциональные.

Вывод: слёзные протоки у кошек есть и работают хорошо. Просто мы их почти не видим. А то, что они не плачут наружу — не холодность, а особенность строения и поведения, выработанная эволюцией.

Показать больше

1 мс. назад

"Кровавый Гришка" — Гершен Аронович Апфельбаум (Григорий Зиновьев).

Один из многочисленных жертв сталинских репрессий на самом деле был типичным палачом и садистом, попавшим в ту мясорубку, которую он сам вместе с товарищами и создал. Соратник Ленина (они вместе провели много лет в Европе, время от времени встречаясь в знаменитом шалаше в Разливе) Григорий Зиновьев уже 13 ноября 1917 года был избран председателем петроградского Совета. Таким образом, он получил полный контроль над городом. Если в первые месяцы революции Зиновьев старался вести себя относительно прилично, то после того, как 27 августа 1918 года его чуть не застрелили в гостинице «Астория», он словно обезумел.

Зиновьев дал распоряжение «разрешить всем революционерам уничтожать интеллигенцию и несогласных по-своему, прямо на улице». Для выявления «контрреволюционных элементов» создавались специальные «тройки» по районам. За несколько дней работы по новой системе ПетроЧК расстреляла более пятисот человек, выглядевших как интеллигенты. Только в сентябре 1918 года в Петрограде казнили около 800 человек интеллигентного вида и арестовали свыше 6000. Это только официальные данные, без учета расправ, устроенных районными «органами безопасности» и рабочими отрядами.

Когда возник вопрос, чем кормить зверей в зоопарке, Гершен Аронович приказал кормить их трупами расстрелянных.

С началом наступления Николая Юденича осенью 1919 года террор в Петрограде усилился еще больше. Зиновьев отдал приказ уничтожить тысячи заключенных и заложников — интеллигенцию, дворян, офицеров, женщин и детей. На призыв вождя к массовому террору Зиновьев ответил вовремя: «Буржуазия убивает отдельных революционеров, а мы уничтожаем целые классы». Именно он одним из первых начал практиковать уничтожение людей по принадлежности к опальным классам. В Петрограде его прозвали «кровавым Гришкой».

Первое время в голодном городе Зиновьеву, с его гурманскими привычками, жилось сравнительно тяжело. Он считал себя культурным человеком; проживая в Европе, он избаловался и, скучая по французской кухне, восклицал: «Революция, интернационал — все это, конечно, великие вещи. Но я заплачу, если они коснутся Парижа!»

Однако вскоре Зиновьев освоился. Георгий Соломона, который в 1920-х годах был торговым представителем России в Эстонии, вспоминал:

«Однажды ко мне пришел личный представитель вождя Коминтерна, некто Сливкин, с поручением приобрести по специальному списку товары, якобы необходимые Коминтерну. По приказу Зиновьева мне было поручено выделить 200 тысяч марок на эти цели. Товары были закуплены, и Сливкин потребовал два вагона для срочной отправки. Я спросил коллегу, отвечавшего за отправку вагонов, что это за срочный груз, который должен быть отправлен вне очереди, в то время как так необходимы народно-хозяйственные грузы. Вот его ответ: «Все эти предметы предназначены для стола и тела "товарища" Зиновьева… У Зиновьева, этого паршивого Гришки, царскому повару (по слухам, Зиновьев принял на службу царского повара) не хватает различных деликатесов, трюфелей и еще неизвестно чего для стола своего барина… Ананасы, мандарины, бананы, разные фрукты в сахаре, сардины… А народ голодает… А мы должны потакать толстому брюху, разжиревшему на советском хлебе Зиновьеву…»

Один из многочисленных жертв сталинских репрессий на самом деле был типичным палачом и садистом, попавшим в ту мясорубку, которую он сам вместе с товарищами и создал. Соратник Ленина (они вместе провели много лет в Европе, время от времени встречаясь в знаменитом шалаше в Разливе) Григорий Зиновьев уже 13 ноября 1917 года был избран председателем петроградского Совета. Таким образом, он получил полный контроль над городом. Если в первые месяцы революции Зиновьев старался вести себя относительно прилично, то после того, как 27 августа 1918 года его чуть не застрелили в гостинице «Астория», он словно обезумел.

Зиновьев дал распоряжение «разрешить всем революционерам уничтожать интеллигенцию и несогласных по-своему, прямо на улице». Для выявления «контрреволюционных элементов» создавались специальные «тройки» по районам. За несколько дней работы по новой системе ПетроЧК расстреляла более пятисот человек, выглядевших как интеллигенты. Только в сентябре 1918 года в Петрограде казнили около 800 человек интеллигентного вида и арестовали свыше 6000. Это только официальные данные, без учета расправ, устроенных районными «органами безопасности» и рабочими отрядами.

Когда возник вопрос, чем кормить зверей в зоопарке, Гершен Аронович приказал кормить их трупами расстрелянных.

С началом наступления Николая Юденича осенью 1919 года террор в Петрограде усилился еще больше. Зиновьев отдал приказ уничтожить тысячи заключенных и заложников — интеллигенцию, дворян, офицеров, женщин и детей. На призыв вождя к массовому террору Зиновьев ответил вовремя: «Буржуазия убивает отдельных революционеров, а мы уничтожаем целые классы». Именно он одним из первых начал практиковать уничтожение людей по принадлежности к опальным классам. В Петрограде его прозвали «кровавым Гришкой».

Первое время в голодном городе Зиновьеву, с его гурманскими привычками, жилось сравнительно тяжело. Он считал себя культурным человеком; проживая в Европе, он избаловался и, скучая по французской кухне, восклицал: «Революция, интернационал — все это, конечно, великие вещи. Но я заплачу, если они коснутся Парижа!»

Однако вскоре Зиновьев освоился. Георгий Соломона, который в 1920-х годах был торговым представителем России в Эстонии, вспоминал:

«Однажды ко мне пришел личный представитель вождя Коминтерна, некто Сливкин, с поручением приобрести по специальному списку товары, якобы необходимые Коминтерну. По приказу Зиновьева мне было поручено выделить 200 тысяч марок на эти цели. Товары были закуплены, и Сливкин потребовал два вагона для срочной отправки. Я спросил коллегу, отвечавшего за отправку вагонов, что это за срочный груз, который должен быть отправлен вне очереди, в то время как так необходимы народно-хозяйственные грузы. Вот его ответ: «Все эти предметы предназначены для стола и тела "товарища" Зиновьева… У Зиновьева, этого паршивого Гришки, царскому повару (по слухам, Зиновьев принял на службу царского повара) не хватает различных деликатесов, трюфелей и еще неизвестно чего для стола своего барина… Ананасы, мандарины, бананы, разные фрукты в сахаре, сардины… А народ голодает… А мы должны потакать толстому брюху, разжиревшему на советском хлебе Зиновьеву…»

Показать больше

1 мс. назад

🇬🇧 Британская компания представила новый БПЛА-камикадзе дальнего действия с боевой частью 300 кг

Лондон, сентябрь 2025 года. На выставке DSEI 2025 в выставочном центре ExCeL London впервые показан БПЛА TigerShark от компании MGI Engineering.

Заявленные ТТХ:

▪️Максимальная дальность: около 900 км

▪️Полезная нагрузка: 300 кг

▪️Скорость: 650-750 км/ч

▪️Длина: 5,4 м

▪️Система управления полетом: Auterion Skynode-N

▪️Силовая установка: два газотурбинных двигателя Argive A1100

▪️Возможность наземного запуска

Испытания запланированы на октябрь этого года в Великобритании и за границей. Производство планируют запустить в конце 2025 или начале 2026 года.

По словам генерального директора MGI Engineering, компания в настоящее время имеет оценочную производственную мощность около 200 TigerShark в месяц и готова быстро адаптироваться.

✨ TigerShark позиционируется как относительно недорогой дрон, разработанный для массового залпа, перегрузки систем ПВО и обеспечения возможности для нанесения удара более дорогих систем. Одним из приоритетных заказчиков БПЛА компания назвала Украину, страны Балтии и Скандинавии.

А учитывая недавнее заявление Лондона о финансировании производства «тысяч дальнобойных ударных дронов» на британской территории (т. н. Deep Strike Initiative) с последующей передачей Украине в течение следующих 12 месяцев, не исключено, что TigerShark даже испытывать будут преимущественно на украинском полигоне.

Весьма показательно, что генеральный директор MGI Engineering — Майкл Гаскойн, бывший технический директор, инженер команд Формулы-1. Но еще показательнее эволюция самой компании. Изначально она занималась легкими композитными решениями для автомобильной и морской отраслей, а в 2013 году делала упор на экологичность и рынок электромобилей. Однако вектор развития бизнеса ощутимо изменился.

Лондон начал щедро финансировать оборонку. Зачем бизнесу оставаться в «экоповестке», когда можно осваивать миллиардные военные бюджеты под одобрение запуганного населения? Теперь на сайте компании гордо красуется раздел «Оборона», а главный инфоповод — не электрокар, а дрон-камикадзе с боевой частью в половину веса болида Формулы-1.

Лондон, сентябрь 2025 года. На выставке DSEI 2025 в выставочном центре ExCeL London впервые показан БПЛА TigerShark от компании MGI Engineering.

Заявленные ТТХ:

▪️Максимальная дальность: около 900 км

▪️Полезная нагрузка: 300 кг

▪️Скорость: 650-750 км/ч

▪️Длина: 5,4 м

▪️Система управления полетом: Auterion Skynode-N

▪️Силовая установка: два газотурбинных двигателя Argive A1100

▪️Возможность наземного запуска

Испытания запланированы на октябрь этого года в Великобритании и за границей. Производство планируют запустить в конце 2025 или начале 2026 года.

По словам генерального директора MGI Engineering, компания в настоящее время имеет оценочную производственную мощность около 200 TigerShark в месяц и готова быстро адаптироваться.

✨ TigerShark позиционируется как относительно недорогой дрон, разработанный для массового залпа, перегрузки систем ПВО и обеспечения возможности для нанесения удара более дорогих систем. Одним из приоритетных заказчиков БПЛА компания назвала Украину, страны Балтии и Скандинавии.

А учитывая недавнее заявление Лондона о финансировании производства «тысяч дальнобойных ударных дронов» на британской территории (т. н. Deep Strike Initiative) с последующей передачей Украине в течение следующих 12 месяцев, не исключено, что TigerShark даже испытывать будут преимущественно на украинском полигоне.

Весьма показательно, что генеральный директор MGI Engineering — Майкл Гаскойн, бывший технический директор, инженер команд Формулы-1. Но еще показательнее эволюция самой компании. Изначально она занималась легкими композитными решениями для автомобильной и морской отраслей, а в 2013 году делала упор на экологичность и рынок электромобилей. Однако вектор развития бизнеса ощутимо изменился.

Лондон начал щедро финансировать оборонку. Зачем бизнесу оставаться в «экоповестке», когда можно осваивать миллиардные военные бюджеты под одобрение запуганного населения? Теперь на сайте компании гордо красуется раздел «Оборона», а главный инфоповод — не электрокар, а дрон-камикадзе с боевой частью в половину веса болида Формулы-1.

Показать больше

1 мс. назад

Алексеевский ставропигиальный женский монастырь — обитель Русской Православной Церкви, расположенная в Красном Селе (ныне Красносельский район Москвы).

Алексеевский ставропигиальный женский монастырь — старейший в Москве. Он был основан в XIV веке по благословению святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси. Монастырь был посвящен святому Алексию, человеку Божию.

Первоначально обитель находилась в пойме Москвы-реки, на Остожье. Там были возведены храм во имя святого Алексия, человека Божия и соборная церковь во имя Зачатия праведной Анны.

В 1837 году монастырь перенесли в Красное село (сейчас — метро «Красносельская»). Первой церковью стал каменный Крестовоздвиженский храм, построенный в 1837 году.

После революции 1917 года обитель упразднили. Только в 1990 году началось восстановление храма Всех Святых, а в 2002 году — храма преподобного Алексия. Решение о возрождении Алексеевского ставропигиального женского монастыря приняли в 2013 году.

Адрес: М. «Красносельская», 2-й Красносельский пер., д.7, стр.8.

Автор: Clockwork Orange

Алексеевский ставропигиальный женский монастырь — старейший в Москве. Он был основан в XIV веке по благословению святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси. Монастырь был посвящен святому Алексию, человеку Божию.

Первоначально обитель находилась в пойме Москвы-реки, на Остожье. Там были возведены храм во имя святого Алексия, человека Божия и соборная церковь во имя Зачатия праведной Анны.

В 1837 году монастырь перенесли в Красное село (сейчас — метро «Красносельская»). Первой церковью стал каменный Крестовоздвиженский храм, построенный в 1837 году.

После революции 1917 года обитель упразднили. Только в 1990 году началось восстановление храма Всех Святых, а в 2002 году — храма преподобного Алексия. Решение о возрождении Алексеевского ставропигиального женского монастыря приняли в 2013 году.

Адрес: М. «Красносельская», 2-й Красносельский пер., д.7, стр.8.

Автор: Clockwork Orange

Показать больше

1 мс. назад

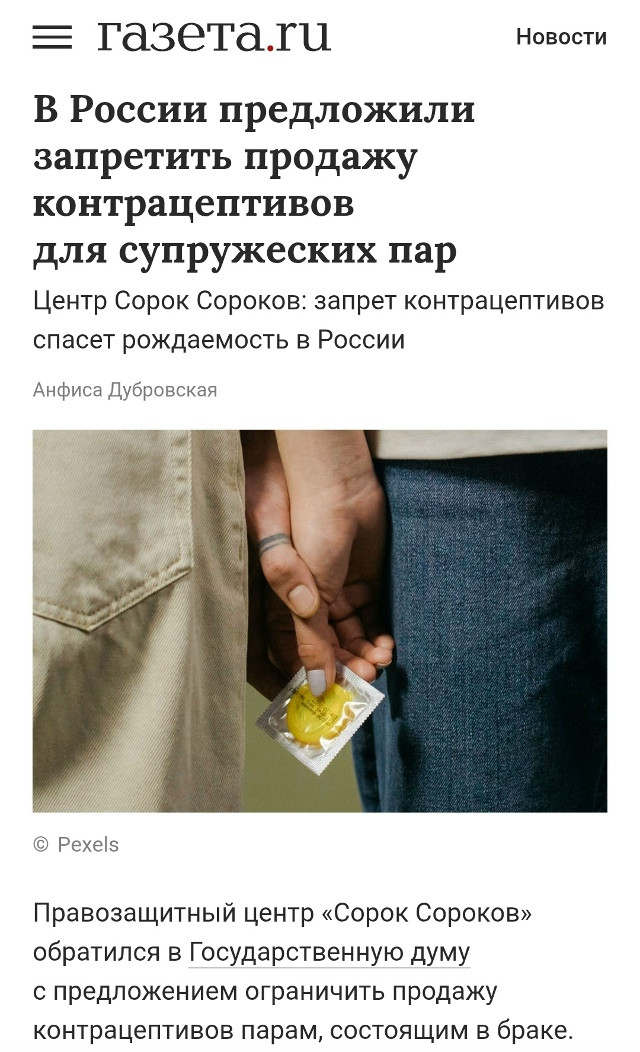

МОРДОВИЯ ГОТОВА СТАТЬ ПИЛОТНЫМ РЕГИОНОМ ПО ЗАПРЕТУ КОНТРАЦЕПТИВОВ ДЛЯ СУПРУГОВ? РАЗРАБАТЫВАЕМ КОНЦЕПТ.

В России, как водится, предложили гениальное и простое решение демографической проблемы. Депутаты хотят запретить супругам пользоваться презервативами и прочими радостями. Мол, перестанут прятаться от детей за латексом — и сразу побегут в роддом, чтобы выполнить указ о трёх детях в семье.

Понятное дело, если эту дичь примут (а кто сказал, что нет?), наш Артём Алексеевич Здунов тут же бросится делать из Мордовии пилотный регион. Вопрос только один: как технически запретить продажу презервативов именно женатым парам? Ведь если просто требовать паспорт без штампа, мы получим коллапс: холостой Камиль пойдёт за презиками для встречи с замужней Эльвирой, а незамужняя Айгуль будет скупать их для утех с женатым Виталием. И где стимул к деторождению? Нигде.

Но мы в Мордовии не ищем простых путей. Мы ищем цифровые. Поэтому предлагаю разработанную концепцию.

Концепт-план «Стоп-Контрацепция»

Всё просто. Для покупки презервативов в аптеке или магазине, не важно Пятёрочка это или Магнит, на кассу должны явиться оба желающих безопасно совокупиться — и мужчина, и женщина, пол обязательно должен быть разным. Да, вместе и никак иначе. Романтика... И никаких глиномесов* это у нас запрещено.

1. Сканирование. Продавец-кассир сканирует паспорта обоих через специальное приложение «Стоп-Аборт 2.0» (оно же теперь и «Стоп-Презерватив»).

2. Верификация. Система проверяет оба документа на предмет штампа о браке. Если оба холостые — акцепт, продажа разрешена. Любите друг друга защищенно, раз уж государству до вас нет дела.

3. Главное правило. Если система видит, что хотя бы один из пары состоит в браке (с кем бы то ни было!), — отказ. Красный экран. Сирена (шутка). Продажа запрещается э. Идите и выполняйте супружеский долг перед родиной без всякой этой буржуазной латексной ереси.

4. Лимит. Чтобы не было спекуляций и черного рынка (вдруг честная пара им даже не пара захочет передать или продать пачку женатому другу или подруге), вводится жёсткий лимит: не более 3 (трёх) презервативов в сутки на одну верифицированную пару. Это чтобы подстегнуть фантазию и не злоупотреблять.

Бюджет на разработку и внедрение системы «Стоп-Аборт 2.0» логично поручить осваивать флагману мордовской IT-мысли — Технопарку. А непосредственное исполнение — его ведущим резидентам, гениям экосистемы, товарищам Утенкову и Новихину. Уж они-то знают, как сделать удобно и с заботой о каждом гражданине.

Уверен, Артём Алексеевич уже готовит представление в правительство. Готовимся к новому витку демографической революции. Совсем скоро мы получим тысячи маленьких татарчат, мордвинят и русских.

*ЛГБТ - запрещённая в России экстремистская организация.

В России, как водится, предложили гениальное и простое решение демографической проблемы. Депутаты хотят запретить супругам пользоваться презервативами и прочими радостями. Мол, перестанут прятаться от детей за латексом — и сразу побегут в роддом, чтобы выполнить указ о трёх детях в семье.

Понятное дело, если эту дичь примут (а кто сказал, что нет?), наш Артём Алексеевич Здунов тут же бросится делать из Мордовии пилотный регион. Вопрос только один: как технически запретить продажу презервативов именно женатым парам? Ведь если просто требовать паспорт без штампа, мы получим коллапс: холостой Камиль пойдёт за презиками для встречи с замужней Эльвирой, а незамужняя Айгуль будет скупать их для утех с женатым Виталием. И где стимул к деторождению? Нигде.

Но мы в Мордовии не ищем простых путей. Мы ищем цифровые. Поэтому предлагаю разработанную концепцию.

Концепт-план «Стоп-Контрацепция»

Всё просто. Для покупки презервативов в аптеке или магазине, не важно Пятёрочка это или Магнит, на кассу должны явиться оба желающих безопасно совокупиться — и мужчина, и женщина, пол обязательно должен быть разным. Да, вместе и никак иначе. Романтика... И никаких глиномесов* это у нас запрещено.

1. Сканирование. Продавец-кассир сканирует паспорта обоих через специальное приложение «Стоп-Аборт 2.0» (оно же теперь и «Стоп-Презерватив»).

2. Верификация. Система проверяет оба документа на предмет штампа о браке. Если оба холостые — акцепт, продажа разрешена. Любите друг друга защищенно, раз уж государству до вас нет дела.

3. Главное правило. Если система видит, что хотя бы один из пары состоит в браке (с кем бы то ни было!), — отказ. Красный экран. Сирена (шутка). Продажа запрещается э. Идите и выполняйте супружеский долг перед родиной без всякой этой буржуазной латексной ереси.

4. Лимит. Чтобы не было спекуляций и черного рынка (вдруг честная пара им даже не пара захочет передать или продать пачку женатому другу или подруге), вводится жёсткий лимит: не более 3 (трёх) презервативов в сутки на одну верифицированную пару. Это чтобы подстегнуть фантазию и не злоупотреблять.

Бюджет на разработку и внедрение системы «Стоп-Аборт 2.0» логично поручить осваивать флагману мордовской IT-мысли — Технопарку. А непосредственное исполнение — его ведущим резидентам, гениям экосистемы, товарищам Утенкову и Новихину. Уж они-то знают, как сделать удобно и с заботой о каждом гражданине.

Уверен, Артём Алексеевич уже готовит представление в правительство. Готовимся к новому витку демографической революции. Совсем скоро мы получим тысячи маленьких татарчат, мордвинят и русских.

*ЛГБТ - запрещённая в России экстремистская организация.

Показать больше

1 мс. назад

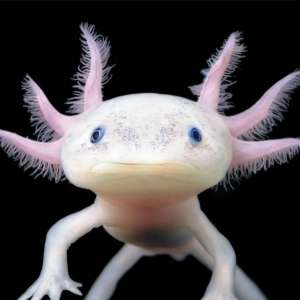

Представьте: вы теряете палец… а через пару недель он отрастает заново. Без шрамов, без операций, как будто ничего и не было.

Звучит как фантастический день в далеком будущем! Для человека – да. А для аксолотля – это обычный вторник. Он может не только отращивать конечности, но и восстанавливать сердце, позвоночник и даже мозг!

И не он один, в природе немало подобных организмов:

Ящерицы, саламандры, морские звезды, гидры — все они мастера регенерации.

Почему же человек не умеет так же? Ведь у нас в ДНК есть механизмы регенерации, но они «спят». И работают только пока мы в виде эмбрионов.

Эволюция пошла другим путем: вместо суперспособности к восстановлению мы получили мощный иммунитет, теплокровность и сложную биологию.

У нас вместо регенерации - рубцевание тканей. Ирония в том, что наш иммунитет, защищая нас от бактерий и вирусов, мешает полноценной регенерации.

Что ж, человек может отчасти компенсировать нехватку регенерации за счет науки. И регенеративная медицина бурно развивается.

Звучит как фантастический день в далеком будущем! Для человека – да. А для аксолотля – это обычный вторник. Он может не только отращивать конечности, но и восстанавливать сердце, позвоночник и даже мозг!

И не он один, в природе немало подобных организмов:

Ящерицы, саламандры, морские звезды, гидры — все они мастера регенерации.

Почему же человек не умеет так же? Ведь у нас в ДНК есть механизмы регенерации, но они «спят». И работают только пока мы в виде эмбрионов.

Эволюция пошла другим путем: вместо суперспособности к восстановлению мы получили мощный иммунитет, теплокровность и сложную биологию.

У нас вместо регенерации - рубцевание тканей. Ирония в том, что наш иммунитет, защищая нас от бактерий и вирусов, мешает полноценной регенерации.

Что ж, человек может отчасти компенсировать нехватку регенерации за счет науки. И регенеративная медицина бурно развивается.

Показать больше

1 мс. назад

Гриб-ушкоед. Лесной обжора, без которого леса бы погибли

Это крайне интересный персонаж, без которого хвойные леса погибли бы в собственном мусоре.

По стилю жизни ушкоед (по-научному - Auriscalpium vulgare) сильно отличается от своих собратьев. Он не лезет на стволы, не претендует на трухлявые пни - его дом и столовая - это упавшая сосновая шишка.

В ходе эволюции гриб-ушкоед нашел себе идеальную нишу. Он отказался от конкуренции с другими видами, научившись жить и питаться тем, где все другие грибы гибнут.

Другие грибы держатся от шишек подальше, так как в них присутствуют в большом количестве смолы и антигрибковые вещества. Ушкоед же разбирает смолистую броню шишек специальными ферментами, которые выработались у него в ходе эволюции.

Гриб за сезон съедает шишку, при этом не трогает семечки, не мешая им прорастать в деревья. Шишку он разлагает - часть съедает, а часть уходит в почву в виде удобрения.

Фактически, этот грибок помогает семенам, очищая шишку от преград и высвобождая питательные вещества в почву.

Без этих грибов шишки бы копились в лесах в огромном количестве, замусоривая территорию. Да и деревьям прорастать было бы трудно.

И еще очень важный момент, который делает этого мелкого трудягу таким полезным для леса - он резко снижает пожароопасность. Представляете, что бы творилось в лесу, заполненном шишками, просушенными летом? Риски лесных пожаров выросли бы в десятки раз. А ушкоед все это убирает.

Его зубчики - тоже интересная адаптация. Спороносная поверхность гриба покрыта тысячами крошечных зубчиков длиной всего 1-3 мм.

Каждый зубчик, по сути, представляет собой миниатюрную "споровую фабрику". Так ему удается использовать максимально эффективно свою поверхность, чтобы производить споры на своем относительно маленьком тельце. В отличие от большинства грибов, он целиком полагается только на разбрасывание спор. Поэтому и возникла такая хитрая адаптация.

Это крайне интересный персонаж, без которого хвойные леса погибли бы в собственном мусоре.

По стилю жизни ушкоед (по-научному - Auriscalpium vulgare) сильно отличается от своих собратьев. Он не лезет на стволы, не претендует на трухлявые пни - его дом и столовая - это упавшая сосновая шишка.

В ходе эволюции гриб-ушкоед нашел себе идеальную нишу. Он отказался от конкуренции с другими видами, научившись жить и питаться тем, где все другие грибы гибнут.

Другие грибы держатся от шишек подальше, так как в них присутствуют в большом количестве смолы и антигрибковые вещества. Ушкоед же разбирает смолистую броню шишек специальными ферментами, которые выработались у него в ходе эволюции.

Гриб за сезон съедает шишку, при этом не трогает семечки, не мешая им прорастать в деревья. Шишку он разлагает - часть съедает, а часть уходит в почву в виде удобрения.

Фактически, этот грибок помогает семенам, очищая шишку от преград и высвобождая питательные вещества в почву.

Без этих грибов шишки бы копились в лесах в огромном количестве, замусоривая территорию. Да и деревьям прорастать было бы трудно.

И еще очень важный момент, который делает этого мелкого трудягу таким полезным для леса - он резко снижает пожароопасность. Представляете, что бы творилось в лесу, заполненном шишками, просушенными летом? Риски лесных пожаров выросли бы в десятки раз. А ушкоед все это убирает.

Его зубчики - тоже интересная адаптация. Спороносная поверхность гриба покрыта тысячами крошечных зубчиков длиной всего 1-3 мм.

Каждый зубчик, по сути, представляет собой миниатюрную "споровую фабрику". Так ему удается использовать максимально эффективно свою поверхность, чтобы производить споры на своем относительно маленьком тельце. В отличие от большинства грибов, он целиком полагается только на разбрасывание спор. Поэтому и возникла такая хитрая адаптация.

Показать больше

1 мс. назад

Что большевики сделали с телом Колчака

Гибель адмирала Александра Колчака, Верховного правителя России, окутана легендами. Официальная версия о его расстреле на льду реки Ушаковки стала хрестоматийной. Но что, если последние минуты жизни адмирала были совсем иными, а его могила до сих пор находится в забвении на территории старой иркутской тюрьмы?

Официальная легенда

Согласно канонической версии, после предательства союзников Колчак был передан иркутским большевикам. Почти месяц его допрашивала Чрезвычайная следственная комиссия, а в ночь на 7 февраля 1920 года адмирала и его премьер-министра Виктора Пепеляева вывели на берег реки Ушаковки.

Эта картина стала классической: ледяная прорубь, последняя папироса, которую спокойно курит непоколебимый адмирал перед лицом смерти, и жестокость его палачей. Именно этот образ увековечен в кино и литературе. В память об этом событии у ворот Знаменского монастыря в Иркутске сегодня стоит единственный в России памятник Колчаку. Но так ли было на самом деле?

Свидетельство Бурсака

Сам недавний заключенный иркутской тюрьмы, ставший комендантом города, революционер Иван Николаевич Бурсак, командовавший расстрелянной командой, вспоминал, что события того вечера разворачивались так: во втором часу ночи он вместе с председателем Губчека, Самуилом Чудновским, и с председателем Военно-революционного комитета Иркутска, Александром Александровичем Ширямовым, прибыл в тюрьму. Колчака застали уже одетым – в шубе и шапке; зачитали ему приказ о расстреле, затем пошли к Пепеляеву, который якобы от страха упал на колени.

Забрали обоих арестантов, пошли в контору; около четырех часов утра вывели приговоренных на берег Ушаковки. Колчак был спокоен, а Пепеляева трясло, как в лихорадке. На берегу реки белых расстреляли, погрузили тела на подводы, спустили на реку и бросили в прорубь.

Повествованию противоречит одна деталь: шуба Колчака так и осталась в камере.

Подозрения множатся

Советский историк, Генрих Зиновьевич Йоффе, в монографии 1983 года указал причины поспешного расстрела Верховного правителя большевиками: с запада в Иркутск рвались каппелевцы – белогвардейцы генерала Владимира Оскаровича Каппеля; в городе активно готовилось антибольшевистское восстание: по Иркутску разбрасывали портреты Колчака, при обысках то и дело находили схроны с оружием.

Военно-революционный комитет 6 февраля 1920 года издал «Постановление № 27», в котором приказывал расстрелять Колчака и Пепеляева в связи с угрозой освобождения. Приказ подписан председателем ВРК М. Левенсоном и членами ВРК Ширямовым, Сноскаревым и Обориным.

Второй причиной, побудившей ВРК к расстрелу, стала телеграмма Ленина, в которой он давал иркутянам указания дать отчет в Кремль, что, мол, поступили так и так «в связи с угрозой каппелевцев и военного переворота».

Убийство Колчака было предрешено еще 18 января, когда председатель Сибревкома, Иван Никитич Смирнов, направил в сибирские города телеграмму, в которой Реввоенсовет Пятой армии объявлял Колчака вне закона и приказывал взять его «живого или мертвого», «не останавливаясь ни перед чем».

Телеграмма заканчивалась так: «Каждый гражданин Советской России обязан все силы употребить для задержания Колчака и в случае его бегства обязан его убить».

То есть военная обстановка под Иркутском складывалась для большевиков неблагоприятно: с запада подступали каппелевцы , с востока из-за Байкала могли подойти казаки атамана Семенова или японцы, а внутри города назревало восстание. При этом большевистские вожди недвусмысленно приказывали убить адмирала во что бы то ни стало, не останавливаясь даже перед подрывом железной дороги, – так говорилось в телеграмме Смирнова. В такой обстановке выводить адмирала с территории неприступной губернской тюрьмы, больше напоминавшей замок, вести его по темноте 300 метров до Ушаковки было неразумно. куда проще было бы расстрелять адмирала в тюрьме.

Могила в СИЗО

Именно об этом пишет в своей работе «Где могила адмирала?» историк А. Д. Силаев. Он приводит в работе текст доклада атаману Семенову генерал-майора Сергея Николаевича Войцеховского, в котором упоминается очевидец, который был свидетелем расстрела Верховного правителя. Этот человек собственными глазами видел, как 7 февраля 1920 года в тюремный замок Иркутска около 17:00 в сопровождении красноармейцев прибыли председатель ВРК Михаил Абрамович Левенсон и Ширямов.

Прибывшие направились в камеру, где содержался Пепеляев и зачитали ему приговор. Пепеляев выслушал его и сказал: «Я такого не заслужил и думал, что судьба будет ко мне справедлива». После чего ему приказали следовать за красноармейцами, а комиссары отправились к Колчаку. Колчак, увидев их и Пепеляева, догадался о цели прихода. Выслушав приговор из уст Ширямова, он ответил, что никуда из камеры не пойдет и требует суда, после чего его выволокли из камеры

Колчака и Пепеляева вывели во двор тюрьмы и тут же расстреляли. По воспоминаниям очевидца Пепеляев был сражен наповал, а Колчак был смертельно ранен и мучился еще около восьми минут, после чего Левенсон вытащил револьвер и застрелил его. Тела были закопаны здесь же.

На следующий день по всему Иркутску были развешаны листовки. в которых сообщалось о том, что приговор был приведен в исполнение накануне 7 февраля в 17:30.

Таким образом вопрос о месте захоронения адмирала остается открытым. Скорее всего, его следует искать на территории СИЗО №1 Иркутска, которое теперь находится о этому адресу.

В тюремном замке Иркутска в 2006 году был открыт музей, под который выделили три камеры, коридор и лестницу. Среди камер есть и камера №5, в которой содержался Колчак. В музее размещена экспозиция орудий пыток, коллекция кандалов и предметов, принадлежавших заключенным XVII-XIX вв., исторические документы и фотографии стражников и преступников, а в камере Колчака воспроизведена обстановка той поры и установлена восковая фигура адмирала.

Гибель адмирала Александра Колчака, Верховного правителя России, окутана легендами. Официальная версия о его расстреле на льду реки Ушаковки стала хрестоматийной. Но что, если последние минуты жизни адмирала были совсем иными, а его могила до сих пор находится в забвении на территории старой иркутской тюрьмы?

Официальная легенда

Согласно канонической версии, после предательства союзников Колчак был передан иркутским большевикам. Почти месяц его допрашивала Чрезвычайная следственная комиссия, а в ночь на 7 февраля 1920 года адмирала и его премьер-министра Виктора Пепеляева вывели на берег реки Ушаковки.

Эта картина стала классической: ледяная прорубь, последняя папироса, которую спокойно курит непоколебимый адмирал перед лицом смерти, и жестокость его палачей. Именно этот образ увековечен в кино и литературе. В память об этом событии у ворот Знаменского монастыря в Иркутске сегодня стоит единственный в России памятник Колчаку. Но так ли было на самом деле?

Свидетельство Бурсака

Сам недавний заключенный иркутской тюрьмы, ставший комендантом города, революционер Иван Николаевич Бурсак, командовавший расстрелянной командой, вспоминал, что события того вечера разворачивались так: во втором часу ночи он вместе с председателем Губчека, Самуилом Чудновским, и с председателем Военно-революционного комитета Иркутска, Александром Александровичем Ширямовым, прибыл в тюрьму. Колчака застали уже одетым – в шубе и шапке; зачитали ему приказ о расстреле, затем пошли к Пепеляеву, который якобы от страха упал на колени.

Забрали обоих арестантов, пошли в контору; около четырех часов утра вывели приговоренных на берег Ушаковки. Колчак был спокоен, а Пепеляева трясло, как в лихорадке. На берегу реки белых расстреляли, погрузили тела на подводы, спустили на реку и бросили в прорубь.

Повествованию противоречит одна деталь: шуба Колчака так и осталась в камере.

Подозрения множатся

Советский историк, Генрих Зиновьевич Йоффе, в монографии 1983 года указал причины поспешного расстрела Верховного правителя большевиками: с запада в Иркутск рвались каппелевцы – белогвардейцы генерала Владимира Оскаровича Каппеля; в городе активно готовилось антибольшевистское восстание: по Иркутску разбрасывали портреты Колчака, при обысках то и дело находили схроны с оружием.

Военно-революционный комитет 6 февраля 1920 года издал «Постановление № 27», в котором приказывал расстрелять Колчака и Пепеляева в связи с угрозой освобождения. Приказ подписан председателем ВРК М. Левенсоном и членами ВРК Ширямовым, Сноскаревым и Обориным.

Второй причиной, побудившей ВРК к расстрелу, стала телеграмма Ленина, в которой он давал иркутянам указания дать отчет в Кремль, что, мол, поступили так и так «в связи с угрозой каппелевцев и военного переворота».

Убийство Колчака было предрешено еще 18 января, когда председатель Сибревкома, Иван Никитич Смирнов, направил в сибирские города телеграмму, в которой Реввоенсовет Пятой армии объявлял Колчака вне закона и приказывал взять его «живого или мертвого», «не останавливаясь ни перед чем».

Телеграмма заканчивалась так: «Каждый гражданин Советской России обязан все силы употребить для задержания Колчака и в случае его бегства обязан его убить».

То есть военная обстановка под Иркутском складывалась для большевиков неблагоприятно: с запада подступали каппелевцы , с востока из-за Байкала могли подойти казаки атамана Семенова или японцы, а внутри города назревало восстание. При этом большевистские вожди недвусмысленно приказывали убить адмирала во что бы то ни стало, не останавливаясь даже перед подрывом железной дороги, – так говорилось в телеграмме Смирнова. В такой обстановке выводить адмирала с территории неприступной губернской тюрьмы, больше напоминавшей замок, вести его по темноте 300 метров до Ушаковки было неразумно. куда проще было бы расстрелять адмирала в тюрьме.

Могила в СИЗО

Именно об этом пишет в своей работе «Где могила адмирала?» историк А. Д. Силаев. Он приводит в работе текст доклада атаману Семенову генерал-майора Сергея Николаевича Войцеховского, в котором упоминается очевидец, который был свидетелем расстрела Верховного правителя. Этот человек собственными глазами видел, как 7 февраля 1920 года в тюремный замок Иркутска около 17:00 в сопровождении красноармейцев прибыли председатель ВРК Михаил Абрамович Левенсон и Ширямов.

Прибывшие направились в камеру, где содержался Пепеляев и зачитали ему приговор. Пепеляев выслушал его и сказал: «Я такого не заслужил и думал, что судьба будет ко мне справедлива». После чего ему приказали следовать за красноармейцами, а комиссары отправились к Колчаку. Колчак, увидев их и Пепеляева, догадался о цели прихода. Выслушав приговор из уст Ширямова, он ответил, что никуда из камеры не пойдет и требует суда, после чего его выволокли из камеры

Колчака и Пепеляева вывели во двор тюрьмы и тут же расстреляли. По воспоминаниям очевидца Пепеляев был сражен наповал, а Колчак был смертельно ранен и мучился еще около восьми минут, после чего Левенсон вытащил револьвер и застрелил его. Тела были закопаны здесь же.

На следующий день по всему Иркутску были развешаны листовки. в которых сообщалось о том, что приговор был приведен в исполнение накануне 7 февраля в 17:30.

Таким образом вопрос о месте захоронения адмирала остается открытым. Скорее всего, его следует искать на территории СИЗО №1 Иркутска, которое теперь находится о этому адресу.

В тюремном замке Иркутска в 2006 году был открыт музей, под который выделили три камеры, коридор и лестницу. Среди камер есть и камера №5, в которой содержался Колчак. В музее размещена экспозиция орудий пыток, коллекция кандалов и предметов, принадлежавших заключенным XVII-XIX вв., исторические документы и фотографии стражников и преступников, а в камере Колчака воспроизведена обстановка той поры и установлена восковая фигура адмирала.

Показать больше

1 мс. назад

Представьте: вы теряете палец… а через пару недель он отрастает заново. Без шрамов, без операций, как будто ничего и не было.

Звучит как фантастический день в далеком будущем! Для человека – да. А для аксолотля – это обычный вторник. Он может не только отращивать конечности, но и восстанавливать сердце, позвоночник и даже мозг!

И не он один, в природе немало подобных организмов:

Ящерицы, саламандры, морские звезды, гидры — все они мастера регенерации.

Почему же человек не умеет так же? Ведь у нас в ДНК есть механизмы регенерации, но они «спят». И работают только пока мы в виде эмбрионов.

Эволюция пошла другим путем: вместо суперспособности к восстановлению мы получили мощный иммунитет, теплокровность и сложную биологию.

У нас вместо регенерации - рубцевание тканей. Ирония в том, что наш иммунитет, защищая нас от бактерий и вирусов, мешает полноценной регенерации.

Что ж, человек может отчасти компенсировать нехватку регенерации за счет науки. И регенеративная медицина бурно развивается.

Звучит как фантастический день в далеком будущем! Для человека – да. А для аксолотля – это обычный вторник. Он может не только отращивать конечности, но и восстанавливать сердце, позвоночник и даже мозг!

И не он один, в природе немало подобных организмов:

Ящерицы, саламандры, морские звезды, гидры — все они мастера регенерации.

Почему же человек не умеет так же? Ведь у нас в ДНК есть механизмы регенерации, но они «спят». И работают только пока мы в виде эмбрионов.

Эволюция пошла другим путем: вместо суперспособности к восстановлению мы получили мощный иммунитет, теплокровность и сложную биологию.

У нас вместо регенерации - рубцевание тканей. Ирония в том, что наш иммунитет, защищая нас от бактерий и вирусов, мешает полноценной регенерации.

Что ж, человек может отчасти компенсировать нехватку регенерации за счет науки. И регенеративная медицина бурно развивается.

Показать больше

1 мс. назад

В Уфе в связи с работами на инженерных сетях вводятся следующие ограничения движения транспорта

🗓 С 17 по 29 сентября

📍 на улице Октябрьской революции частично перекрыта проезжая часть в районе дома № 63а

🗓 С 17 сентября по 7 октября

📍 на улице Ростовской полностью закрыт проезд возле дома № 22/1

🗓 С 17 по 29 сентября

📍 на улице Октябрьской революции частично перекрыта проезжая часть в районе дома № 63а

🗓 С 17 сентября по 7 октября

📍 на улице Ростовской полностью закрыт проезд возле дома № 22/1

Показать больше

1 мс. назад

Ему было всего 20, и он умолял ногу сохранить. Накануне назначенной ампутации он пришёл на реку, нашёл прорубь и опустил туда пока ещё свою ногу, и потерял сознание...

Мужественное, и, в то же время, интеллигентное лицо этого актёра, ямочка на волевом подбородке, пронзительный взгляд, едва уловимое движение бровей и невероятно обаятельная улыбка, могли сразить наповал любую женщину. Владимир Самойлов был из той плеяды советских артистов театра и кино, кто мог, практически с документальной точностью сыграть кого угодно и что угодно – хоть телефонный справочник.

Доподлинно известно, что Владимир появился на свет 15 марта 1924 года, а вот с местом рождения далеко не все так однозначно: то ли Одесса, то ли село Егоровка, но тоже Одесской губернии. Отец, Яков Самойлов ходил на судне дальнего плавания механиком. Семья жила почти на берегу моря и Володя увлекался всем, что с морем связано: ловил рыбу на удочку и сетями, рыбачил, катался на лодке, ходил под парусом. В школе был литературный кружок, который вела учительница словесности. Как-то в 7-м классе они поставили отрывок из драмы Михаила Лермонтова «Маскарад», где Володя играл роль Арбенина. Перед этим 12-летний мальчишка уговорил родителей взять ему напрокат костюм, сделал причёску, наложил грим. Представление прошло успешно, и с той поры Володя увлекся театром как зрелищем, ходил в драмтеатр и в оперу, но о карьере актёра даже не помышлял.

Школу Самойлов окончил перед самой войной, первые военные месяцы провёл в осаждённой Одессе, но 17-летнего здорового парня даже в ополчение не брали. Когда враг город занял, он ненадолго остался, потом окольными тропами ушёл «на Большую землю», и всё-таки, сумел записаться добровольцем. Однако Самойлов не скрывал, что несколько месяцев был в оккупации, и особисты сразу же направили его в один из недавно сформированных штрафбатов. Сначала он воевал в пехоте, потом его перевели в миномётчики и дали самую тяжёлую работу: носить опорную плиту от миномёта, в конце войны его перевели в артиллерию. 500-километровый участок между Вислой и Одером они прошли пешком со всей амуницией за 10 суток. После ранения в ногу под Бреслау (нынешний Вроцлав в Польше) его перевозили из одного госпиталя в другой, он мотался по разным городам, но нога гнила, и доктора сказали, что, если её не ампутировать, он умрёт. Самойлову было всего 20, и он умолял ногу сохранить. Накануне назначенной ампутации он пришёл на реку, нашёл прорубь и опустил туда пока ещё свою ногу, и потерял сознание. Ему повезло, что не замёрз: кто-то шёл мимо, увидел бойца в больничной одежде, сбегал в госпиталь, за ним пришли и полуживого отнесли на носилках в палату. Утром военврач, увидев практически зажившую ногу, лишь ошеломлённо разводил руками, но объяснить это чудо не смог. Когда Самойлова выписывали из госпиталя, ходил он уже без костылей, но хромота, как память о войне, осталась на всю жизнь.

Владимир вернулся в разрушенную Одессу, нашёл какую-то работу, и вскоре познакомился со студенткой Одесского театрального училища. Девушка была младше Владимира на год, но вскоре получила практически полную власть над бывшим бравым фронтовиком: она заявила ему, что, если он хочет продолжать с ней отношения, он должен поступить в училище, где она уже училась, и вставить себе зубы, потерянные на войне. Оба условия Самойлов выполнил, и даже перевыполнил – как бывшего фронтовика его приняли сразу на второй тур – и никогда об этом не жалел, во-первых, потому, что обрёл замечательную жену, и, во-вторых, что стал актёром. Они не клялись друг другу жить долго и счастливо и умереть в один день: время было не то. Деньги на свадьбу им дал отец невесты, который ради счастья дочери продал необыкновенной красоты кованые ворота собственного дома – и это в Одессе, когда в городе криминал был полновластным хозяином.

Курс в училище вёл Николай Волков, который потом составит протекцию Самойлову в его самом первом фильме «Миклухо Маклай» у Александра Разумного. Через 20 лет Самойлов, ставший к тому времени известным актёром, ответил учителю тем же: получив роль Степана Шаумяна, он уговорил режиссёра Аждара Ибрагимова взять Волкова на роль генерала Лионеля Денстервиля в картину «26 бакинских комиссаров». В 1974-м Самойлов, уже, будучи Народным артистом РСФСР, видимо, за этот фильм, стал Народным артистом Азербайджана.

После окончания училища Владимир и Надежда начали работать в Одесском драмтеатре, но чем дальше, тем яснее понимали, что с Чёрного моря надо уезжать: у Владимира была проблема с лёгкими, и ему нужен был климат посуше. Им повезло: в 1951 году директор Кемеровского областного драмтеатра пригласил их к себе. Попасть из Одессы в Кемерово можно было только через Москву, приехав в столицу, они решили рискнуть, и пошли в театр им. Маяковского, где худрук Николай Охлопков набирал актёров. Самойлов читал Маяковского, показал несколько сцен из спектаклей, в которых играл в Одессе. Охлопков был готов оставить их в Москве при том условии, что им есть, где жить, но жилья не было, и они решили уехать в Кемерово, тем более, что уже получили подъёмные.

Поезд из Москвы в Кемерово в те годы шёл больше четырёх суток, уезжали они из летней Одессы и почти летней Москвы, а когда сошли на перрон, мороз был под 20 градусов. Встречавший их администратор на машине театра привёз их в щелястый продуваемый со всех сторон барак-общежитие. В комнатушке из всей мебели были стол на трёх ножках, прислонённый к подоконнику, бутафорский шкаф, картонные стенки которого к реечному каркасу крепились канцелярскими кнопками, железная кровать и сырость, потому, что заботливая администрация театра стены побелила часа за два до приезда артистов, и разумеется, все бытовые удобства располагались на улице, а там, как уже говорилось, был мороз, и, как заверил их встречающий, далеко не самый сильный. На то, чтобы сбежать обратно, у них просто не было денег: все подъёмные они потратили на «отвальную» в Одессе. Их накормили сибирскими пельменями, Самойлов во время обеда впервые в жизни попробовал лучшее советское лакомство – сгущёнку, им принесли какие-то тулупы и валенки, и отвезли в театр на спектакль, который им очень понравился. Так они и остались в Кемерово на 6 лет, играли в театре главные роли, и уже в 1957 году Самойлов стал Заслуженным артистом РСФСР.

В Кемерово у Владимира и Надежды родился сын Александр, который тоже стал актёром. (В 1976 году в фильме Вячеслава Никифорова «Сын председателя» Александр и Владимир снимались вместе, и понятно, кто кого играл). В роддом Надежду увезли прямо со спектакля, а на пятый день после родов она снова вышла на сцену. Потом родители оправили Сашу к родителям Надежды в Одессу, и забрали к себе уже тогда, когда окончательно переехали в Москву. Но перед этим они 8 лет прослужили в Горьковском театре им. Горького, где карьера Самойлова началась со спектакля «Ричард III», который поставил режиссёр Ефим Табачников. Сашу, оставшегося без родительского попечения, дед с бабушкой даже отдали в школу для трудных подростков.

В кино Самойлов много играл высокопоставленных милиционеров, партийных секретарей и крупных хозяйственных руководителей. В 1963 году Владимир Чеботарёв пригласил его на роль первого секретаря обкома КПСС Василия Денисова в фильме «Секретарь обкома» по одноимённому роману Всеволода Кочетова. Чуть больше, чем через две недели после премьеры фильма, со всех постов сняли Никиту Хрущёва. Самойлов после этого стал настоящим талисманом Чеботарёва: он снимал его во всех своих фильмах. В «Крахе» на роль контрреволюционера Бориса Савинкова он сначала утвердил Владислава Стржельчика, а Самойлову предложил роль савинковского адъютанта Леонида Шешеню, который при переходе польской границе попал в руки чекистов, и, по сути, всех сдал. В процессе работы Самойлов предложил Чеботарёву попробовать его на роль Савинкова. Тот удивился: ну какая ты белая кость? Самойлов настоял, сделали хороший грим, портной Соломон Затирка пошил костюмчик, который не просто сидел, а превратил Самойлова в настоящего дворянина. Самойлов был более, как бы сейчас сказали, харизматичный, да и на вождя он больше походил, чем мягкий, совсем не вождистский Стржельчик.

В 1966 году Андрей Тутышкинн пригласил Самойлова в музыкальную комедию «Свадьба в Малиновке» по оперетте автора гимна Советского Союза Бориса Александрова. Самойлов играл одного из главных героев обаятельного красного командира Назара Думу. Во время съёмок Тутышкину пришлось вызвать на площадку жену Самойлова Надежду. Фильм был под угрозой: вся съёмочная группа во главе с Самойловым, что называется, не просыхала. Надежда Фёдоровна приехала на Полтавщину, где снимался фильм, быстро привела в чувства не только мужа, но и всю группу: пить при ней уже никто не отваживался. Однако в деревне, где жила съёмочная группа, найти горилку или брагу было плёвым делом, чем и пользовались те, кто уже не мог остановиться. Сцену свадьбы снимали целый месяц, и актёры приспособились вместо подкрашенной воды наливать в стаканы местный напиток, куда более крепкий. Пили все, но, говорят, Самойлов держался так, как будто он трезвее стекла. Точнее, он просто очень убедительно играл трезвого. Во многом, именно за роль Назара Думы Самойлов в 1968 году получил Народного РСФСР.

Застолья Самойлов любил, и гости у них в доме бывали часто. Однако, как это не парадоксально, друзей у Самойлова практически не было: Надежда ревновала его и к женщинам, и к мужчинам, и очень не любила, когда он уходил из дома один. Самойлов был примерным семьянином, много работал по хозяйству, мог запросто приготовить обед.

После «Свадьбы в Малиновке», но особенно после «Краха», когда стало ясно, насколько широк диапазон артиста Самойлова, стали поступать приглашения из московских театров: Юрий Завадский звал Владимира и Надежду в театр им. Моссовета, Михаил Царёв – в Малый театр. Но один театр давал общежитие, другой – комнату в коммуналке, и лишь Андрей Гончаров из того самого театра им. Маяковского, где Самойловы не остались в 50-е, сумел «выбить» для актёрской пары трёхкомнатную квартиру на Смоленской

Мужественное, и, в то же время, интеллигентное лицо этого актёра, ямочка на волевом подбородке, пронзительный взгляд, едва уловимое движение бровей и невероятно обаятельная улыбка, могли сразить наповал любую женщину. Владимир Самойлов был из той плеяды советских артистов театра и кино, кто мог, практически с документальной точностью сыграть кого угодно и что угодно – хоть телефонный справочник.

Доподлинно известно, что Владимир появился на свет 15 марта 1924 года, а вот с местом рождения далеко не все так однозначно: то ли Одесса, то ли село Егоровка, но тоже Одесской губернии. Отец, Яков Самойлов ходил на судне дальнего плавания механиком. Семья жила почти на берегу моря и Володя увлекался всем, что с морем связано: ловил рыбу на удочку и сетями, рыбачил, катался на лодке, ходил под парусом. В школе был литературный кружок, который вела учительница словесности. Как-то в 7-м классе они поставили отрывок из драмы Михаила Лермонтова «Маскарад», где Володя играл роль Арбенина. Перед этим 12-летний мальчишка уговорил родителей взять ему напрокат костюм, сделал причёску, наложил грим. Представление прошло успешно, и с той поры Володя увлекся театром как зрелищем, ходил в драмтеатр и в оперу, но о карьере актёра даже не помышлял.

Школу Самойлов окончил перед самой войной, первые военные месяцы провёл в осаждённой Одессе, но 17-летнего здорового парня даже в ополчение не брали. Когда враг город занял, он ненадолго остался, потом окольными тропами ушёл «на Большую землю», и всё-таки, сумел записаться добровольцем. Однако Самойлов не скрывал, что несколько месяцев был в оккупации, и особисты сразу же направили его в один из недавно сформированных штрафбатов. Сначала он воевал в пехоте, потом его перевели в миномётчики и дали самую тяжёлую работу: носить опорную плиту от миномёта, в конце войны его перевели в артиллерию. 500-километровый участок между Вислой и Одером они прошли пешком со всей амуницией за 10 суток. После ранения в ногу под Бреслау (нынешний Вроцлав в Польше) его перевозили из одного госпиталя в другой, он мотался по разным городам, но нога гнила, и доктора сказали, что, если её не ампутировать, он умрёт. Самойлову было всего 20, и он умолял ногу сохранить. Накануне назначенной ампутации он пришёл на реку, нашёл прорубь и опустил туда пока ещё свою ногу, и потерял сознание. Ему повезло, что не замёрз: кто-то шёл мимо, увидел бойца в больничной одежде, сбегал в госпиталь, за ним пришли и полуживого отнесли на носилках в палату. Утром военврач, увидев практически зажившую ногу, лишь ошеломлённо разводил руками, но объяснить это чудо не смог. Когда Самойлова выписывали из госпиталя, ходил он уже без костылей, но хромота, как память о войне, осталась на всю жизнь.

Владимир вернулся в разрушенную Одессу, нашёл какую-то работу, и вскоре познакомился со студенткой Одесского театрального училища. Девушка была младше Владимира на год, но вскоре получила практически полную власть над бывшим бравым фронтовиком: она заявила ему, что, если он хочет продолжать с ней отношения, он должен поступить в училище, где она уже училась, и вставить себе зубы, потерянные на войне. Оба условия Самойлов выполнил, и даже перевыполнил – как бывшего фронтовика его приняли сразу на второй тур – и никогда об этом не жалел, во-первых, потому, что обрёл замечательную жену, и, во-вторых, что стал актёром. Они не клялись друг другу жить долго и счастливо и умереть в один день: время было не то. Деньги на свадьбу им дал отец невесты, который ради счастья дочери продал необыкновенной красоты кованые ворота собственного дома – и это в Одессе, когда в городе криминал был полновластным хозяином.

Курс в училище вёл Николай Волков, который потом составит протекцию Самойлову в его самом первом фильме «Миклухо Маклай» у Александра Разумного. Через 20 лет Самойлов, ставший к тому времени известным актёром, ответил учителю тем же: получив роль Степана Шаумяна, он уговорил режиссёра Аждара Ибрагимова взять Волкова на роль генерала Лионеля Денстервиля в картину «26 бакинских комиссаров». В 1974-м Самойлов, уже, будучи Народным артистом РСФСР, видимо, за этот фильм, стал Народным артистом Азербайджана.

После окончания училища Владимир и Надежда начали работать в Одесском драмтеатре, но чем дальше, тем яснее понимали, что с Чёрного моря надо уезжать: у Владимира была проблема с лёгкими, и ему нужен был климат посуше. Им повезло: в 1951 году директор Кемеровского областного драмтеатра пригласил их к себе. Попасть из Одессы в Кемерово можно было только через Москву, приехав в столицу, они решили рискнуть, и пошли в театр им. Маяковского, где худрук Николай Охлопков набирал актёров. Самойлов читал Маяковского, показал несколько сцен из спектаклей, в которых играл в Одессе. Охлопков был готов оставить их в Москве при том условии, что им есть, где жить, но жилья не было, и они решили уехать в Кемерово, тем более, что уже получили подъёмные.

Поезд из Москвы в Кемерово в те годы шёл больше четырёх суток, уезжали они из летней Одессы и почти летней Москвы, а когда сошли на перрон, мороз был под 20 градусов. Встречавший их администратор на машине театра привёз их в щелястый продуваемый со всех сторон барак-общежитие. В комнатушке из всей мебели были стол на трёх ножках, прислонённый к подоконнику, бутафорский шкаф, картонные стенки которого к реечному каркасу крепились канцелярскими кнопками, железная кровать и сырость, потому, что заботливая администрация театра стены побелила часа за два до приезда артистов, и разумеется, все бытовые удобства располагались на улице, а там, как уже говорилось, был мороз, и, как заверил их встречающий, далеко не самый сильный. На то, чтобы сбежать обратно, у них просто не было денег: все подъёмные они потратили на «отвальную» в Одессе. Их накормили сибирскими пельменями, Самойлов во время обеда впервые в жизни попробовал лучшее советское лакомство – сгущёнку, им принесли какие-то тулупы и валенки, и отвезли в театр на спектакль, который им очень понравился. Так они и остались в Кемерово на 6 лет, играли в театре главные роли, и уже в 1957 году Самойлов стал Заслуженным артистом РСФСР.

В Кемерово у Владимира и Надежды родился сын Александр, который тоже стал актёром. (В 1976 году в фильме Вячеслава Никифорова «Сын председателя» Александр и Владимир снимались вместе, и понятно, кто кого играл). В роддом Надежду увезли прямо со спектакля, а на пятый день после родов она снова вышла на сцену. Потом родители оправили Сашу к родителям Надежды в Одессу, и забрали к себе уже тогда, когда окончательно переехали в Москву. Но перед этим они 8 лет прослужили в Горьковском театре им. Горького, где карьера Самойлова началась со спектакля «Ричард III», который поставил режиссёр Ефим Табачников. Сашу, оставшегося без родительского попечения, дед с бабушкой даже отдали в школу для трудных подростков.

В кино Самойлов много играл высокопоставленных милиционеров, партийных секретарей и крупных хозяйственных руководителей. В 1963 году Владимир Чеботарёв пригласил его на роль первого секретаря обкома КПСС Василия Денисова в фильме «Секретарь обкома» по одноимённому роману Всеволода Кочетова. Чуть больше, чем через две недели после премьеры фильма, со всех постов сняли Никиту Хрущёва. Самойлов после этого стал настоящим талисманом Чеботарёва: он снимал его во всех своих фильмах. В «Крахе» на роль контрреволюционера Бориса Савинкова он сначала утвердил Владислава Стржельчика, а Самойлову предложил роль савинковского адъютанта Леонида Шешеню, который при переходе польской границе попал в руки чекистов, и, по сути, всех сдал. В процессе работы Самойлов предложил Чеботарёву попробовать его на роль Савинкова. Тот удивился: ну какая ты белая кость? Самойлов настоял, сделали хороший грим, портной Соломон Затирка пошил костюмчик, который не просто сидел, а превратил Самойлова в настоящего дворянина. Самойлов был более, как бы сейчас сказали, харизматичный, да и на вождя он больше походил, чем мягкий, совсем не вождистский Стржельчик.

В 1966 году Андрей Тутышкинн пригласил Самойлова в музыкальную комедию «Свадьба в Малиновке» по оперетте автора гимна Советского Союза Бориса Александрова. Самойлов играл одного из главных героев обаятельного красного командира Назара Думу. Во время съёмок Тутышкину пришлось вызвать на площадку жену Самойлова Надежду. Фильм был под угрозой: вся съёмочная группа во главе с Самойловым, что называется, не просыхала. Надежда Фёдоровна приехала на Полтавщину, где снимался фильм, быстро привела в чувства не только мужа, но и всю группу: пить при ней уже никто не отваживался. Однако в деревне, где жила съёмочная группа, найти горилку или брагу было плёвым делом, чем и пользовались те, кто уже не мог остановиться. Сцену свадьбы снимали целый месяц, и актёры приспособились вместо подкрашенной воды наливать в стаканы местный напиток, куда более крепкий. Пили все, но, говорят, Самойлов держался так, как будто он трезвее стекла. Точнее, он просто очень убедительно играл трезвого. Во многом, именно за роль Назара Думы Самойлов в 1968 году получил Народного РСФСР.

Застолья Самойлов любил, и гости у них в доме бывали часто. Однако, как это не парадоксально, друзей у Самойлова практически не было: Надежда ревновала его и к женщинам, и к мужчинам, и очень не любила, когда он уходил из дома один. Самойлов был примерным семьянином, много работал по хозяйству, мог запросто приготовить обед.

После «Свадьбы в Малиновке», но особенно после «Краха», когда стало ясно, насколько широк диапазон артиста Самойлова, стали поступать приглашения из московских театров: Юрий Завадский звал Владимира и Надежду в театр им. Моссовета, Михаил Царёв – в Малый театр. Но один театр давал общежитие, другой – комнату в коммуналке, и лишь Андрей Гончаров из того самого театра им. Маяковского, где Самойловы не остались в 50-е, сумел «выбить» для актёрской пары трёхкомнатную квартиру на Смоленской

Показать больше

1 мс. назад

«Мою пулю принял товарищ, как это забыть?..»

Актёр: Владимир Этуш о войне, о фронте, о жизни, о смерти и о Дне Победы.

Родился 6 мая 1922 года в Москве. Советский и российский актер театра и кино, педагог. Народный артист СССР. Участник Великой Отечественной войны. Награждён, включая ордена Красной Звезды и Великой Отечественной войны I степени и Александра Невского, медали за «За оборону Москвы» многочисленными орденами и медалями и «За оборону Кавказа».

Я не знаю, как говорить о войне, чтобы это было понятно всем. Наверное, понять войну можно только на уровне чувств. Великая Отечественная — это событие, в которое была вовлечена вся страна, каждый наш человек. Эта часть истории, она настолько пронзительна, что ее невозможно преподнести как-то иначе, кроме как с великим трепетом, с великой болью. И со своей стороны, я не понимаю людей, пытающихся что-то «переосмыслить», поумничать на эту тему.

Что такое война для меня? Представьте: я совсем юный актёр, мне 18 лет. Я эдакий баловень судьбы, предвоенный год для меня складывается прекрасно: чудесный вахтанговский театр, выдающиеся коллеги-актёры, любовные похождения, ночные гулянки...