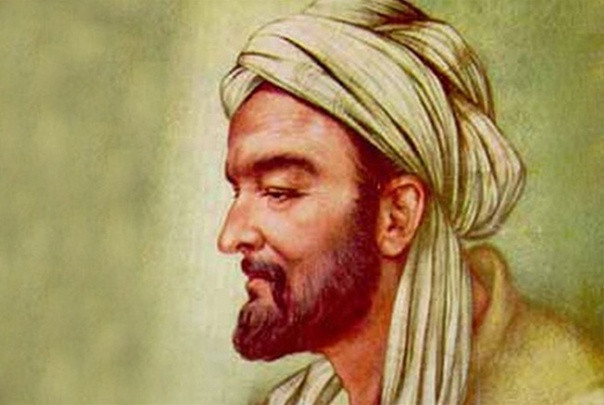

Его имя Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина (980–1037), но в Европе зовут его Авиценна.

Авиценна входит в число людей, оставивших яркий след в истории человечества. Его знают как врача, философа, математика, музыканта, поэта, великого ученого, труды которого оставлены в 29 сферах науки.

Трудно перечислить все его таланты. Порой природа являет свои чудеса, чтобы не забывали о её могуществе, и тогда рождаются такие гении как Авиценна.

Он — Великий медик, которого можно сравнить с Галеном и Гиппократом, выдающийся естествоиспытатель уровня Галилея, математик, физик, химик, специалист по физиологии животных. А еще он занимался теорией музыки, и его познания в этом пригодились в эпоху Ренессанса.

Самая гениальная из его книг – «Канон врачебной науки». Но и другие труды вошли в историю, стали классикой – «Книга спасения», «Книга знания», «Книга указаний и примечаний», «Книга справедливого разбирательства»…

Он был предвестником гуманизма, ибо его учение о человеке – это учение о единстве тела и души. И когда – в XI веке. Писал Авиценна, как правило, на арабском языке. Но это совсем не означает, что он – часть арабской культуры. Наверно, с самого своего рождения он принадлежал всему миру, труды его стали достоянием всех цивилизаций.

И, все же, по сей день спорят, чей он. Туркестан, на территории которого он родился, Узбекистан, Турция – все эти страны считают Авиценну своим достоянием. В Турции вышла сравнительно недавно монография «Ибн Сина – великий турецкий ученый». Персы в ответ заявляют: «Он наш. Он у нас похоронен. Он был при дворах эмиров». Его присутствие ощущается и в европейской культуре – уже с XII столетия о нем шла молва. Это был человек с всемирной известностью. И таким он остается сегодня. Когда в 50-е годы XX века отмечалось тысячелетие со дня его рождения, весь мир участвовал в праздновании. О нем написаны огромные тома, ученые и сейчас пользуются его мыслями, а обычные люди учатся у него мудрости.

Ибн Сина оказал огромное влияние на классическую иранскую, узбекскую, арабскую и еврейскую средневековую литературу. Самой знаменитой его повестью была повесть «Живой, сын Бодрствующего». Некоторые исследователи утверждают, что она влияла на создание Данте «Божественной комедии».

Откуда нам известно о человеке, жившем больше 1000 лет назад? От него самого и его любимого ученика. И это, как кажется скептикам, дает почву для сомнений в его гениальности. Совершенно беспочвенный скептицизм! Потому как молва, начиная с XI столетия, бережно хранила память о его талантах, что и дало основание называть его гениальным ученым. До наших дней дошли рассказ самого Авиценны о себе, о своем детстве. Остальное дописал Убайд аль-Джурджани, его любимый ученик, который провел с ним более 20 лет жизни.

Авиценна ( Ибн Сина ) родился в 980 году в небольшом селении Афшана (Средняя Азия) вблизи от Бухары – столицы государства Саманидов. Известно, что по этим местам, чуть северней, прошел великий Александр Македонский.

Он появляется на свет в богатой семье. Отец, Адаллах ибн-Хасан, был сборщик податей. Не самая уважаемая профессия, так сказать, мытарь. Но при этом богат, образован, видимо, неглуп. Известно, что умер отец Авиценны своей смертью, никто его не убил, не зарезал за злодеяния. Мать Ситара (что означает «звезда») родом из небольшого селения близ Бухары Афшана. В этом селении и родился Авиценна. Так звезда родила звезду.

Когда семья переехала в столицу, одаренному мальчику открылся доступ к широким знаниям, ведь на тот момент Бухара являлась образовательным центром, куда активно съезжались различные философы, врачи, поэты для посещения дворцовой библиотеки.

Авиценна еще в раннем детстве отличался невероятной любознательностью, удивляя взрослых постоянными вопросами. Маленького всезнайку отправили изначально учиться в обычную мусульманскую школу, которую он посещал на протяжении 10 лет.

Параллельно школьной программе Авицена обучался дополнительно грамматике, арабскому языку, стилистике. Когда мальчику исполнилось 10 лет, он уже знал наизусть весь Коран, что согласно убеждениям мусульман считалось наиболее почтенным знаком.

Свое первое образование он получил путем изучения богословия. Позже будущий ученый увлекся светскими науками – математикой, медициной и философией. Уже в возрасте 20 лет Авиценну знали как известного ученого.

После того как пали Сасниды в его родной стране, Ибн Сина путешествовал по дворам персидских князей, служа придворным лекарем. Он пользовался авторитетом среди европейских коллег-врачевателей. Итогом его врачебной деятельности стала фундаментальная работа, энциклопедия по медицине в 5 томах — «Канон медицины». Она вмиг стала популярной и переводилась на иностранные языки, на латыни он переиздавалась целых 30 раз.

Опасаясь стремительно развивающейся популярности Авиценны, мусульманские богословы все время пытались уличить его в атеизме и ереси. Кроме медицинского труда он писал естественно-научные и философские трактаты, стихи на фарси и на арабском языке. Основной темой его творчества были гимн просвещению, вечность материи, гимн науке.

С 18-ти лет Авиценна абсолютно осознанно посвятил свою жизнь занятию наукой. Он много писал, и слава о нем крепла. В 20 лет его приглашают на постоянную службу к хорезм-шаху Мамуну II в Хорезм. Мамун II был одним из лучших представителей сильных мира сего и, безусловно, лучший из тех, кого на своем пути повстречал Авиценна. Этого правителя возможно сравнить, пожалуй, с Лоренцо Великолепным. Он тоже собирал при дворе выдающихся людей, приглашал их отовсюду и не скупился в деньгах, считая развитие культуры и науки делом первостепенным.

Он, так же как Лоренцо, создал кружок, который назвали Академией Мамуна. Там проходили постоянные диспуты, в которых принимали участие многие, в том числе и Бируни, но побеждал как правило Авиценна. Слава его росла, он много работал, его почитали, признавая во всем его авторитет. Он был счастлив.

И вот тут на его жизненном горизонте появилась роковая фигура – султан Махмуд Газневи, создатель Газневийского султаната. По происхождению он был из числа гулямов, так называли рабов-воинов тюркского происхождения. Вот уж действительно из рабской грязи – в большие князи! Такие люди отличаются особой спесью, обостренным честолюбием, своеволием, распущенностью. Узнав, что в Бухаре собран цвет культуры, Махмуд пожелал, чтобы весь этот ученый круг был отдан ему. Правитель Хорезма получил приказ: «Немедленно всех ученых ко мне» – туда, в Персию, в нынешний Иран – ослушаться было нельзя.

И тогда правитель Хорезма сказал поэтам и ученым: «Уходите, бегите с караваном, ничем больше я не смогу вам помочь…» Авиценна со своим другом тайком ночью бежали из Хорезма, решив перейти через Каракумскую пустыню. Какое мужество, какое отчаяние! Ради чего? Чтобы не пойти в услужение к Махмуду, чтобы не унизиться и показать: ученые не прыгают по команде, как дрессированные обезьянки.

В пустыне его друг умирает от жажды – не перенеся перехода. Авиценна смог выжить. Теперь он вновь оказался в Западном Иране. Некий эмир Кабус, сам блестящий поэт, собравший вокруг себя замечательное литературное созвездие, радостно принял Авиценну. Как похожи между собой деятели Возрождения, будь то в Италии или на Востоке! Для них главное – жизнь духа, творчество, поиски истины. На новом месте Авиценна стал писать свой величайший труд «Канон врачебной науки». Жил он в купленном для него доме – казалось бы, вот оно, счастье!

Однако жажда к перемене мест, страсть к путешествиям, к новизне гнала его всю жизнь с мест насиженных и спокойных. Вечный странник! Он снова ушел, вновь начал странствовать по землям нынешнего Центрального Ирана. Почему не остался у Кабуса? Среди своего круга людей, в своем доме, не зная нужды и гонений?

Около 1023 года он останавливается в Хамадане (Центральный Иран). Вылечив очередного эмира от желудочного заболевания, он получил неплохой «гонорар» – его назначили визирем, министром-советником. Вроде бы, о чем еще можно мечтать! Но ничего хорошего из этого не вышло. Дело в том, что к службе он отнесся честно, тщательно вникал в детали и, как человек чрезвычайно умный и образованный, начал делать реальные предложения по части преобразования системы правления и даже войска – вот что поразительно! Но предложения Авиценны оказались абсолютно не нужными окружению эмира. Там были свои министры обороны! Среди придворных начали плести интриги. Появилась зависть и злоба – ведь врач всегда так близок к правителю! Дело начало принимать плохой оборот, стало понятным, что он в опасности. Какое-то время он скрывался у друзей, но ареста он избежать не смог. А тут сменился правитель, и сын нового правителя захотел иметь Авиценну около себя – слава его была очень велика, а практические медицинские умения хорошо известны. Он провел в тюрьме четыре месяца. Заточение его не было безнадежно тяжким, ему было разрешено писать. Выйдя на свободу, он вместе с братом и своим преданным учеником снова пустился в путь. И оказался в глубинах Персии, Исфахане.

Исфахан – крупнейший город того времени с населением около 100 000 человек, шумный, красивый и яркий. Авиценна провел там немало лет, став приближенным эмира Алла Аддаула. Опять его окружает культурная среда, вновь проводятся диспуты, снова течет сравнительно спокойная жизнь. Тут он очень много работает, много пишет, по объему больше всего написано именно в Исфахане. Ученики говорят, что он мог работать ночь напролет, временами освежая себя бокалом вина. Мусульманин, который взбадривает свой мозг бокалом вина…

Авиценна торопился. Как врач и мудрец он знал, что ему немного осталось жить, и потому спешил. То, что он постигал тогда, в те давние времена, кажется невероятным. К примеру, писал о роли сетчатки глаза в зрительном процессе, о функциях головного мозга как центра, куда сходятся нервные нити, о влиянии географических и метеорологических условий на человеческое здоровье. Авиценна был убежден, что существуют невидимые переносчики болезней. Но каким зрением он мог их увидеть? Каким? Он говорил о возможности расп

Авиценна входит в число людей, оставивших яркий след в истории человечества. Его знают как врача, философа, математика, музыканта, поэта, великого ученого, труды которого оставлены в 29 сферах науки.

Трудно перечислить все его таланты. Порой природа являет свои чудеса, чтобы не забывали о её могуществе, и тогда рождаются такие гении как Авиценна.

Он — Великий медик, которого можно сравнить с Галеном и Гиппократом, выдающийся естествоиспытатель уровня Галилея, математик, физик, химик, специалист по физиологии животных. А еще он занимался теорией музыки, и его познания в этом пригодились в эпоху Ренессанса.

Самая гениальная из его книг – «Канон врачебной науки». Но и другие труды вошли в историю, стали классикой – «Книга спасения», «Книга знания», «Книга указаний и примечаний», «Книга справедливого разбирательства»…

Он был предвестником гуманизма, ибо его учение о человеке – это учение о единстве тела и души. И когда – в XI веке. Писал Авиценна, как правило, на арабском языке. Но это совсем не означает, что он – часть арабской культуры. Наверно, с самого своего рождения он принадлежал всему миру, труды его стали достоянием всех цивилизаций.

И, все же, по сей день спорят, чей он. Туркестан, на территории которого он родился, Узбекистан, Турция – все эти страны считают Авиценну своим достоянием. В Турции вышла сравнительно недавно монография «Ибн Сина – великий турецкий ученый». Персы в ответ заявляют: «Он наш. Он у нас похоронен. Он был при дворах эмиров». Его присутствие ощущается и в европейской культуре – уже с XII столетия о нем шла молва. Это был человек с всемирной известностью. И таким он остается сегодня. Когда в 50-е годы XX века отмечалось тысячелетие со дня его рождения, весь мир участвовал в праздновании. О нем написаны огромные тома, ученые и сейчас пользуются его мыслями, а обычные люди учатся у него мудрости.

Ибн Сина оказал огромное влияние на классическую иранскую, узбекскую, арабскую и еврейскую средневековую литературу. Самой знаменитой его повестью была повесть «Живой, сын Бодрствующего». Некоторые исследователи утверждают, что она влияла на создание Данте «Божественной комедии».

Откуда нам известно о человеке, жившем больше 1000 лет назад? От него самого и его любимого ученика. И это, как кажется скептикам, дает почву для сомнений в его гениальности. Совершенно беспочвенный скептицизм! Потому как молва, начиная с XI столетия, бережно хранила память о его талантах, что и дало основание называть его гениальным ученым. До наших дней дошли рассказ самого Авиценны о себе, о своем детстве. Остальное дописал Убайд аль-Джурджани, его любимый ученик, который провел с ним более 20 лет жизни.

Авиценна ( Ибн Сина ) родился в 980 году в небольшом селении Афшана (Средняя Азия) вблизи от Бухары – столицы государства Саманидов. Известно, что по этим местам, чуть северней, прошел великий Александр Македонский.

Он появляется на свет в богатой семье. Отец, Адаллах ибн-Хасан, был сборщик податей. Не самая уважаемая профессия, так сказать, мытарь. Но при этом богат, образован, видимо, неглуп. Известно, что умер отец Авиценны своей смертью, никто его не убил, не зарезал за злодеяния. Мать Ситара (что означает «звезда») родом из небольшого селения близ Бухары Афшана. В этом селении и родился Авиценна. Так звезда родила звезду.

Когда семья переехала в столицу, одаренному мальчику открылся доступ к широким знаниям, ведь на тот момент Бухара являлась образовательным центром, куда активно съезжались различные философы, врачи, поэты для посещения дворцовой библиотеки.

Авиценна еще в раннем детстве отличался невероятной любознательностью, удивляя взрослых постоянными вопросами. Маленького всезнайку отправили изначально учиться в обычную мусульманскую школу, которую он посещал на протяжении 10 лет.

Параллельно школьной программе Авицена обучался дополнительно грамматике, арабскому языку, стилистике. Когда мальчику исполнилось 10 лет, он уже знал наизусть весь Коран, что согласно убеждениям мусульман считалось наиболее почтенным знаком.

Свое первое образование он получил путем изучения богословия. Позже будущий ученый увлекся светскими науками – математикой, медициной и философией. Уже в возрасте 20 лет Авиценну знали как известного ученого.

После того как пали Сасниды в его родной стране, Ибн Сина путешествовал по дворам персидских князей, служа придворным лекарем. Он пользовался авторитетом среди европейских коллег-врачевателей. Итогом его врачебной деятельности стала фундаментальная работа, энциклопедия по медицине в 5 томах — «Канон медицины». Она вмиг стала популярной и переводилась на иностранные языки, на латыни он переиздавалась целых 30 раз.

Опасаясь стремительно развивающейся популярности Авиценны, мусульманские богословы все время пытались уличить его в атеизме и ереси. Кроме медицинского труда он писал естественно-научные и философские трактаты, стихи на фарси и на арабском языке. Основной темой его творчества были гимн просвещению, вечность материи, гимн науке.

С 18-ти лет Авиценна абсолютно осознанно посвятил свою жизнь занятию наукой. Он много писал, и слава о нем крепла. В 20 лет его приглашают на постоянную службу к хорезм-шаху Мамуну II в Хорезм. Мамун II был одним из лучших представителей сильных мира сего и, безусловно, лучший из тех, кого на своем пути повстречал Авиценна. Этого правителя возможно сравнить, пожалуй, с Лоренцо Великолепным. Он тоже собирал при дворе выдающихся людей, приглашал их отовсюду и не скупился в деньгах, считая развитие культуры и науки делом первостепенным.

Он, так же как Лоренцо, создал кружок, который назвали Академией Мамуна. Там проходили постоянные диспуты, в которых принимали участие многие, в том числе и Бируни, но побеждал как правило Авиценна. Слава его росла, он много работал, его почитали, признавая во всем его авторитет. Он был счастлив.

И вот тут на его жизненном горизонте появилась роковая фигура – султан Махмуд Газневи, создатель Газневийского султаната. По происхождению он был из числа гулямов, так называли рабов-воинов тюркского происхождения. Вот уж действительно из рабской грязи – в большие князи! Такие люди отличаются особой спесью, обостренным честолюбием, своеволием, распущенностью. Узнав, что в Бухаре собран цвет культуры, Махмуд пожелал, чтобы весь этот ученый круг был отдан ему. Правитель Хорезма получил приказ: «Немедленно всех ученых ко мне» – туда, в Персию, в нынешний Иран – ослушаться было нельзя.

И тогда правитель Хорезма сказал поэтам и ученым: «Уходите, бегите с караваном, ничем больше я не смогу вам помочь…» Авиценна со своим другом тайком ночью бежали из Хорезма, решив перейти через Каракумскую пустыню. Какое мужество, какое отчаяние! Ради чего? Чтобы не пойти в услужение к Махмуду, чтобы не унизиться и показать: ученые не прыгают по команде, как дрессированные обезьянки.

В пустыне его друг умирает от жажды – не перенеся перехода. Авиценна смог выжить. Теперь он вновь оказался в Западном Иране. Некий эмир Кабус, сам блестящий поэт, собравший вокруг себя замечательное литературное созвездие, радостно принял Авиценну. Как похожи между собой деятели Возрождения, будь то в Италии или на Востоке! Для них главное – жизнь духа, творчество, поиски истины. На новом месте Авиценна стал писать свой величайший труд «Канон врачебной науки». Жил он в купленном для него доме – казалось бы, вот оно, счастье!

Однако жажда к перемене мест, страсть к путешествиям, к новизне гнала его всю жизнь с мест насиженных и спокойных. Вечный странник! Он снова ушел, вновь начал странствовать по землям нынешнего Центрального Ирана. Почему не остался у Кабуса? Среди своего круга людей, в своем доме, не зная нужды и гонений?

Около 1023 года он останавливается в Хамадане (Центральный Иран). Вылечив очередного эмира от желудочного заболевания, он получил неплохой «гонорар» – его назначили визирем, министром-советником. Вроде бы, о чем еще можно мечтать! Но ничего хорошего из этого не вышло. Дело в том, что к службе он отнесся честно, тщательно вникал в детали и, как человек чрезвычайно умный и образованный, начал делать реальные предложения по части преобразования системы правления и даже войска – вот что поразительно! Но предложения Авиценны оказались абсолютно не нужными окружению эмира. Там были свои министры обороны! Среди придворных начали плести интриги. Появилась зависть и злоба – ведь врач всегда так близок к правителю! Дело начало принимать плохой оборот, стало понятным, что он в опасности. Какое-то время он скрывался у друзей, но ареста он избежать не смог. А тут сменился правитель, и сын нового правителя захотел иметь Авиценну около себя – слава его была очень велика, а практические медицинские умения хорошо известны. Он провел в тюрьме четыре месяца. Заточение его не было безнадежно тяжким, ему было разрешено писать. Выйдя на свободу, он вместе с братом и своим преданным учеником снова пустился в путь. И оказался в глубинах Персии, Исфахане.

Исфахан – крупнейший город того времени с населением около 100 000 человек, шумный, красивый и яркий. Авиценна провел там немало лет, став приближенным эмира Алла Аддаула. Опять его окружает культурная среда, вновь проводятся диспуты, снова течет сравнительно спокойная жизнь. Тут он очень много работает, много пишет, по объему больше всего написано именно в Исфахане. Ученики говорят, что он мог работать ночь напролет, временами освежая себя бокалом вина. Мусульманин, который взбадривает свой мозг бокалом вина…

Авиценна торопился. Как врач и мудрец он знал, что ему немного осталось жить, и потому спешил. То, что он постигал тогда, в те давние времена, кажется невероятным. К примеру, писал о роли сетчатки глаза в зрительном процессе, о функциях головного мозга как центра, куда сходятся нервные нити, о влиянии географических и метеорологических условий на человеческое здоровье. Авиценна был убежден, что существуют невидимые переносчики болезней. Но каким зрением он мог их увидеть? Каким? Он говорил о возможности расп

Показать больше

2 годы назад

2 годы назад

2 годы назад

Если я сама тебе напишу ты обещаешь со мной пойти на встречу, пройти прогуляться или просто выпить кофе а там уже как получиться?

2 годы назад

2 годы назад

2 годы назад

История Дины Саничар начинается с того момента, когда в 1867 году индийские охотники обнаружили в округе Буландшар мальчика примерно шести лет. Сколько времени он провёл в джунглях, живя среди диких животных, никто точно сказать не мог, но, судя по тому, что у мальчика были волчьи повадки и совсем не было социальных навыков – в джунгли он попал в первый год своей жизни.

У мальчика были выдающиеся вперёд зубы, низкий лоб и очень длинные волосы. Он ходил только на четвереньках и выл, как маленький волчонок.

Охотники, которые сначала приняли Дину за дикое животное, опустили ружья – никто из них не собирался убивать маленького ребёнка. Даже если выглядел он не совсем обычным ребёнком, держался от них на безопасном расстоянии и не понимал обращённую к нему речь.

Посовещавшись, охотники решили забрать мальчика с собой и отвести его к людям. Хотя сделать это было не так-то просто: дикий мальчик не давался в руки и рычал. Охотникам потребовалось применить всю свою смекалку, чтобы поймать ребёнка.

Мальчика доставили в сиротский приют миссии Сикандра в городе Агра. Работники приюта дали мальчику имя – Дина Саничар. С языка хинди Саничар переводится как суббота – день, когда он попал в приют. Но часто работники приюта (особенно между собой), называли Дину Мальчик-волк.

Следующие несколько лет работники приюта потратили на то, чтобы привить дикому мальчику хоть какие-то социальные навыки. Они учили его ходить на двух ногах, говорить, читать и писать; но из всего этого Дина освоил лишь хождение на двух ногах. В остальном работники приюта потерпели полное фиаско.

Глава приюта Эрхардт Льюис объяснял это тем, что у мальчика слабоумие, и его мозг не способен усваивать новую информацию. Дина долгое время не понимал обращённую к нему речь, не понимал язык жестов, а свои собственные эмоции он выражал рычанием, воем или другими звуками, характерными диким животным.

Также первое время он предпочитал ходить голышом, грыз кости, чтобы точить зубы, а из еды употреблял только сырое мясо. Остальную же еду, которой его пытались накормить Дина лишь осторожно нюхал, а потом отходил в сторону, так ни к чему и не прикоснувшись. Годы ушли у миссионеров, чтобы приучить Дину носить одежду, самостоятельно одеваться и есть человеческую еду. А ещё кто-то из работников приюта научил его курить сигареты. От этой пагубной человеческой привычки Дину так и не смогли отвадить до конца его дней.

Со временем Дина Саничар всё же научился немного понимать то, что ему говорят, но сам так и не заговорил.

Каким бы редким нам не казался случай Дины Саничар, но в сиротском приюте миссии Сикандра он был далеко не единственным диким ребёнком, найденным в джунглях. Ещё два мальчика и одна девочка также жили там, пытаясь социализироваться в человеческом обществе. Вообще, за годы, что существовал приют, его работники уже перестали удивляться, когда привозили нового ребёнка-Маугли. Для них это стало обыденным явлением.

С одним из таких мальчиков Дина Саничар даже умудрился подружиться. Это был единственный человек, с которым он охотно взаимодействовал.

Дина Саничар умер в 1895 году от туберкулёза в возрасте 35 лет. Несмотря на то, что почти 30 лет своей жизни он провёл среди людей, по сути, он так и не оставил волчьи повадки, подтвердив этим давно известный факт: насколько сильно на нас влияет та среда, в которой мы провели первые годы своей жизни.

История Дины Саничара очень схожа с историей жизни Маугли – книжного мальчика, созданного известным индийским писателем Редьярдом Киплингом. Достоверно неизвестно, был ли Дина Саничар прототипом Маугли, но, скорей всего, Киплинг вдохновился на написание книги либо его историей, либо историей другого ребёнка, также обнаруженного в джунглях.

Ведь в те времена для Индии подобные случаи были не редки.

У мальчика были выдающиеся вперёд зубы, низкий лоб и очень длинные волосы. Он ходил только на четвереньках и выл, как маленький волчонок.

Охотники, которые сначала приняли Дину за дикое животное, опустили ружья – никто из них не собирался убивать маленького ребёнка. Даже если выглядел он не совсем обычным ребёнком, держался от них на безопасном расстоянии и не понимал обращённую к нему речь.

Посовещавшись, охотники решили забрать мальчика с собой и отвести его к людям. Хотя сделать это было не так-то просто: дикий мальчик не давался в руки и рычал. Охотникам потребовалось применить всю свою смекалку, чтобы поймать ребёнка.

Мальчика доставили в сиротский приют миссии Сикандра в городе Агра. Работники приюта дали мальчику имя – Дина Саничар. С языка хинди Саничар переводится как суббота – день, когда он попал в приют. Но часто работники приюта (особенно между собой), называли Дину Мальчик-волк.

Следующие несколько лет работники приюта потратили на то, чтобы привить дикому мальчику хоть какие-то социальные навыки. Они учили его ходить на двух ногах, говорить, читать и писать; но из всего этого Дина освоил лишь хождение на двух ногах. В остальном работники приюта потерпели полное фиаско.

Глава приюта Эрхардт Льюис объяснял это тем, что у мальчика слабоумие, и его мозг не способен усваивать новую информацию. Дина долгое время не понимал обращённую к нему речь, не понимал язык жестов, а свои собственные эмоции он выражал рычанием, воем или другими звуками, характерными диким животным.

Также первое время он предпочитал ходить голышом, грыз кости, чтобы точить зубы, а из еды употреблял только сырое мясо. Остальную же еду, которой его пытались накормить Дина лишь осторожно нюхал, а потом отходил в сторону, так ни к чему и не прикоснувшись. Годы ушли у миссионеров, чтобы приучить Дину носить одежду, самостоятельно одеваться и есть человеческую еду. А ещё кто-то из работников приюта научил его курить сигареты. От этой пагубной человеческой привычки Дину так и не смогли отвадить до конца его дней.

Со временем Дина Саничар всё же научился немного понимать то, что ему говорят, но сам так и не заговорил.

Каким бы редким нам не казался случай Дины Саничар, но в сиротском приюте миссии Сикандра он был далеко не единственным диким ребёнком, найденным в джунглях. Ещё два мальчика и одна девочка также жили там, пытаясь социализироваться в человеческом обществе. Вообще, за годы, что существовал приют, его работники уже перестали удивляться, когда привозили нового ребёнка-Маугли. Для них это стало обыденным явлением.

С одним из таких мальчиков Дина Саничар даже умудрился подружиться. Это был единственный человек, с которым он охотно взаимодействовал.

Дина Саничар умер в 1895 году от туберкулёза в возрасте 35 лет. Несмотря на то, что почти 30 лет своей жизни он провёл среди людей, по сути, он так и не оставил волчьи повадки, подтвердив этим давно известный факт: насколько сильно на нас влияет та среда, в которой мы провели первые годы своей жизни.

История Дины Саничара очень схожа с историей жизни Маугли – книжного мальчика, созданного известным индийским писателем Редьярдом Киплингом. Достоверно неизвестно, был ли Дина Саничар прототипом Маугли, но, скорей всего, Киплинг вдохновился на написание книги либо его историей, либо историей другого ребёнка, также обнаруженного в джунглях.

Ведь в те времена для Индии подобные случаи были не редки.

Показать больше

2 годы назад

Уже несколько десятков лет по интернету гуляет любопытная байка , согласно которой прототипом Карлсона был не кто иной, как Герман Геринг, рейхсмаршал Третьего рейха, любимчик Гитлера, глава всей немецкой авиации в годы Второй мировой войны.

Впервые данная теория была озвучена в постмодернистском романе Павла Пепперштейна и Сергея Ануфриева «Мифогенная любовь каст», вышедшем в 1999 (первый том) и 2002 (второй том) годах. В романе Вторая Мировая представлена в психоделическом виде: за СССР воюют герои русских сказок вроде Колобка, Лисы-Патрикеевны и Мухи-Цокотухи, а за нацистов — персонажи западных вроде Питера Пэна, Винни-Пуха и Мэри Поппинс. В числе последних есть и Карлсон, который служит в Люфтваффе, и между ним и Герингом проводится явная параллель.

Однако широкую известность она приобрела в 2008 году после публикации в национал-большевистской газете «Народный наблюдатель» юмористической статьи «Карлсон, как архетип нациста в шведской литературе 2-ой пол. ХХ вв.».

Тогда же в сети один из популярных на тот момент блогеров Михаил Кацнельсон сочинил стихотворение на данную тему :

« Долго от нас скрывали:

Винни служил в ЧК.

Лично пытал в подвале

Тигру и Пятачка.

Также и «Книга Джунглей».

Маугли, например,

Если порыться в Гугле -

Ясно, что красный кхмер.

Карлссон служил в Люфтваффе.

Ладно хоть, не в ГАИ.

Шли бы вы, братцы, нафиг,

Бдительные мои.»

Впервые данная теория была озвучена в постмодернистском романе Павла Пепперштейна и Сергея Ануфриева «Мифогенная любовь каст», вышедшем в 1999 (первый том) и 2002 (второй том) годах. В романе Вторая Мировая представлена в психоделическом виде: за СССР воюют герои русских сказок вроде Колобка, Лисы-Патрикеевны и Мухи-Цокотухи, а за нацистов — персонажи западных вроде Питера Пэна, Винни-Пуха и Мэри Поппинс. В числе последних есть и Карлсон, который служит в Люфтваффе, и между ним и Герингом проводится явная параллель.

Однако широкую известность она приобрела в 2008 году после публикации в национал-большевистской газете «Народный наблюдатель» юмористической статьи «Карлсон, как архетип нациста в шведской литературе 2-ой пол. ХХ вв.».

Тогда же в сети один из популярных на тот момент блогеров Михаил Кацнельсон сочинил стихотворение на данную тему :

« Долго от нас скрывали:

Винни служил в ЧК.

Лично пытал в подвале

Тигру и Пятачка.

Также и «Книга Джунглей».

Маугли, например,

Если порыться в Гугле -

Ясно, что красный кхмер.

Карлссон служил в Люфтваффе.

Ладно хоть, не в ГАИ.

Шли бы вы, братцы, нафиг,

Бдительные мои.»

Показать больше

2 годы назад

С эпохи Великого посольства Императора Петра I (1697-1698 гг.), образовательные путешествия становятся важной частью подготовки к государственной службе членов Царской семьи в России. Так, будущий Император Александр II совершил в 1837 году поездку по Сибири, Уралу и Центральной России, проехав от Новгорода до Тобольска и обратно. Но Император Александр III решил подготовить своего сына к царствованию еще более основательно: впервые Наследник Российского престола совершал поездку по отдаленным странам мира.

Важно было и само направление путешествия – на Восток: путь Цесаревича Николая пролегал через Варшаву, Вену, а в Триесте начиналась его морская экспедиция – в Египет через Средиземное море, а затем – через Индийский и Тихий океаны – в Индию, Цейлон, Сиам, Сингапур, Китай и Японию. Начало Восточного путешествия было подготовлено к завершению Наследником полного курса образования. Одним из приоритетных направлений обучения был курс иностранных языков и истории мировых государств. Еще на этапе гимназического обучения Цесаревич Николай получал знания о далеких странах Востока от лучших ученых того времени, слушая лекции этнолога Н.Н. Миклухо-Маклая и общаясь с географом Н.М. Пржевальским.

Эпохальный вояж Наследника Российского престола начался 23 октября 1890 года (ст. ст.). На борту фрегата «Азов» в Триесте, куда Цесаревич Николай прибыл уже через 3 дня, его уже ждала группа сопровождения: князь В.С. Кочубей, князь Н.Д. Оболенский, князь В.А. Барятинский, Е.П. Волков, а также контр-адмирал В.Г.Басаргин, доктор В.К. фон Рамбах и художник Н.Н. Гриценко, а также князь Э.Э. Ухтомский, который и станет историографом всего путешествия.

Описание Восточного путешествия Цесаревича Николая составит 2 объемных тома. Встречи с главами государств, которые впоследствии станут основой для взаимной дружбы и делового сотрудничества, знакомство с бытом и традициями народов, посещение мировых памятников культуры и искусства – все это послужит для будущего Императора Николая II началом стратегии, которую он, очевидно, видел уже тогда. Как напишет в своем повествовании Эспер Ухтомский, этот путь вел

«в ту сторону, куда лежит историческая дорога, по которой продвигается русский народ» к соединению Европы с Азией, Запада с Востоком.

Одной из главных целей Восточного путешествия Цесаревича Николая было посещение Китая и Японии. Значительный потенциал Китая как торгового партнера Российской Империи был уже тогда очевиден. Именно при Императоре Николае II отношения с Китаем выйдут на новый экономический уровень – уже в 1895 году в Санкт-Петербурге будет учрежден Русско-Китайский банк, а затем начнется строительство Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД).

Тогда же, во время знакомства с Китаем, Цесаревич Николай обратил особое внимание на развитие чайной индустрии. В марте 1891 года он прибыл в город Ханькоу (впоследствии – печально известная провинция Ухань), где посетил одну из первых российских чайных компаний, начавших производство чая в самом Китае. Уже тогда, в конце XIX века русские купцы стали ведущими экспортерами китайского чая. В торговом доме "Токмаков, Молотков и Компания" Цесаревичу Николаю была устроена торжественная встреча. Хлеб-соль ему преподнесли на блюде из чайного листа. Взойдя на Престол, Император Николай II не забудет об увиденном и в 1896 году инициирует покупку в Ханькоу торговой концессии.

В Японии с Цесаревичем Николаем едва не произошла трагедия: 29 апреля, когда Наследник ехал в повозке-рикше, осматривая город Отсу, на него совершил внезапное нападение полицейский. Выхватив самурайский меч, он набросился на Цесаревича и ударил его по голове. К счастью, первый удар пришелся вскользь. Нападавший замахнулся вновь, и остается лишь предполагать, что могло случиться, если бы рядом с Цесаревичем не оказался сопровождавший его греческий принц Георгий. Вовремя среагировав, он парировал второй удар самурая и сбил его с ног.

Цесаревичу незамедлительно была оказана первая помощь. Несмотря на настояния врачей, он отказался лечь в постель. Э.Э. Ухтомский передает удивительное спокойствие, с которым будущий Император России отреагировал на инцидент, едва не стоивший ему жизни.

"Это ничего, только бы японцы не подумали, что это происшествие может что либо изменить мои чувства к ним и признательность мою за их радушие", – сказал он, едва оправившись от потрясения.

Впоследствии многие приближенные Государя будут говорить о невероятной выдержке, с которой Император Николай II воспринимал самые тяжелые удары в его жизни. Испытания детства и юности закалили его дух, и возмужав, Государь будет невозмутимо переносить все испытания, которые, как он верил, ниспосланы ему Богом и имеют глубокий духовный смысл.

Но Император Александр III не вполне разделял спокойное отношение Цесаревича к покушению в Отсу. Вскоре он отправляет сыну письмо, в котором настаивает на завершении путешествия и немедленном возвращении в Россию. Отплытие «Памяти Азова» из Японии состоялось 7 мая, а уже 11 числа он прибывает во Владивосток, где Наследника ждало еще одно важное событие.

Именно во Владивостоке был дан официальный запуск огромной строительной программе, масштабов которой еще не видел мир: в марте 1891 года Императором Александром III был подписан указ об основании Великого Сибирского пути – Транссибирской магистрали, и к участию в этом важнейшем для России проекте он задумал привлечь Наследника в завершении его Восточного путешествия.

Закладка Транссиба состоится 19 мая (по ст.ст.) 1891 года, на следующий день после 23-летия Цесаревича Николая. На торжественной церемонии он привез первую тачку с землей, что символически ознаменовало начало "стройки века". Взойдя на Всероссийский престол, Император Николай II не снимет с себя должности председателя строительного комитета Великого сибирского пути, оставив этот важнейший проект под личным контролем. Государь достроит самый протяжённый железнодорожный путь, благодаря которому Париж соединился с Владивостоком.

Цесаревич Николай вернется в Санкт-Петербург 4 августа 1891 года, пробыв в странствиях более 7,5 месяцев, пройдя 51 000 верст, из которых 15 000 – по железной дороге, 5 000 – в экипаже, 9 100 – по рекам, 21 900 – по морям. До восшествия на всероссийский Престол оставалось всего 3 года.

Важно было и само направление путешествия – на Восток: путь Цесаревича Николая пролегал через Варшаву, Вену, а в Триесте начиналась его морская экспедиция – в Египет через Средиземное море, а затем – через Индийский и Тихий океаны – в Индию, Цейлон, Сиам, Сингапур, Китай и Японию. Начало Восточного путешествия было подготовлено к завершению Наследником полного курса образования. Одним из приоритетных направлений обучения был курс иностранных языков и истории мировых государств. Еще на этапе гимназического обучения Цесаревич Николай получал знания о далеких странах Востока от лучших ученых того времени, слушая лекции этнолога Н.Н. Миклухо-Маклая и общаясь с географом Н.М. Пржевальским.

Эпохальный вояж Наследника Российского престола начался 23 октября 1890 года (ст. ст.). На борту фрегата «Азов» в Триесте, куда Цесаревич Николай прибыл уже через 3 дня, его уже ждала группа сопровождения: князь В.С. Кочубей, князь Н.Д. Оболенский, князь В.А. Барятинский, Е.П. Волков, а также контр-адмирал В.Г.Басаргин, доктор В.К. фон Рамбах и художник Н.Н. Гриценко, а также князь Э.Э. Ухтомский, который и станет историографом всего путешествия.

Описание Восточного путешествия Цесаревича Николая составит 2 объемных тома. Встречи с главами государств, которые впоследствии станут основой для взаимной дружбы и делового сотрудничества, знакомство с бытом и традициями народов, посещение мировых памятников культуры и искусства – все это послужит для будущего Императора Николая II началом стратегии, которую он, очевидно, видел уже тогда. Как напишет в своем повествовании Эспер Ухтомский, этот путь вел

«в ту сторону, куда лежит историческая дорога, по которой продвигается русский народ» к соединению Европы с Азией, Запада с Востоком.

Одной из главных целей Восточного путешествия Цесаревича Николая было посещение Китая и Японии. Значительный потенциал Китая как торгового партнера Российской Империи был уже тогда очевиден. Именно при Императоре Николае II отношения с Китаем выйдут на новый экономический уровень – уже в 1895 году в Санкт-Петербурге будет учрежден Русско-Китайский банк, а затем начнется строительство Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД).

Тогда же, во время знакомства с Китаем, Цесаревич Николай обратил особое внимание на развитие чайной индустрии. В марте 1891 года он прибыл в город Ханькоу (впоследствии – печально известная провинция Ухань), где посетил одну из первых российских чайных компаний, начавших производство чая в самом Китае. Уже тогда, в конце XIX века русские купцы стали ведущими экспортерами китайского чая. В торговом доме "Токмаков, Молотков и Компания" Цесаревичу Николаю была устроена торжественная встреча. Хлеб-соль ему преподнесли на блюде из чайного листа. Взойдя на Престол, Император Николай II не забудет об увиденном и в 1896 году инициирует покупку в Ханькоу торговой концессии.

В Японии с Цесаревичем Николаем едва не произошла трагедия: 29 апреля, когда Наследник ехал в повозке-рикше, осматривая город Отсу, на него совершил внезапное нападение полицейский. Выхватив самурайский меч, он набросился на Цесаревича и ударил его по голове. К счастью, первый удар пришелся вскользь. Нападавший замахнулся вновь, и остается лишь предполагать, что могло случиться, если бы рядом с Цесаревичем не оказался сопровождавший его греческий принц Георгий. Вовремя среагировав, он парировал второй удар самурая и сбил его с ног.

Цесаревичу незамедлительно была оказана первая помощь. Несмотря на настояния врачей, он отказался лечь в постель. Э.Э. Ухтомский передает удивительное спокойствие, с которым будущий Император России отреагировал на инцидент, едва не стоивший ему жизни.

"Это ничего, только бы японцы не подумали, что это происшествие может что либо изменить мои чувства к ним и признательность мою за их радушие", – сказал он, едва оправившись от потрясения.

Впоследствии многие приближенные Государя будут говорить о невероятной выдержке, с которой Император Николай II воспринимал самые тяжелые удары в его жизни. Испытания детства и юности закалили его дух, и возмужав, Государь будет невозмутимо переносить все испытания, которые, как он верил, ниспосланы ему Богом и имеют глубокий духовный смысл.

Но Император Александр III не вполне разделял спокойное отношение Цесаревича к покушению в Отсу. Вскоре он отправляет сыну письмо, в котором настаивает на завершении путешествия и немедленном возвращении в Россию. Отплытие «Памяти Азова» из Японии состоялось 7 мая, а уже 11 числа он прибывает во Владивосток, где Наследника ждало еще одно важное событие.

Именно во Владивостоке был дан официальный запуск огромной строительной программе, масштабов которой еще не видел мир: в марте 1891 года Императором Александром III был подписан указ об основании Великого Сибирского пути – Транссибирской магистрали, и к участию в этом важнейшем для России проекте он задумал привлечь Наследника в завершении его Восточного путешествия.

Закладка Транссиба состоится 19 мая (по ст.ст.) 1891 года, на следующий день после 23-летия Цесаревича Николая. На торжественной церемонии он привез первую тачку с землей, что символически ознаменовало начало "стройки века". Взойдя на Всероссийский престол, Император Николай II не снимет с себя должности председателя строительного комитета Великого сибирского пути, оставив этот важнейший проект под личным контролем. Государь достроит самый протяжённый железнодорожный путь, благодаря которому Париж соединился с Владивостоком.

Цесаревич Николай вернется в Санкт-Петербург 4 августа 1891 года, пробыв в странствиях более 7,5 месяцев, пройдя 51 000 верст, из которых 15 000 – по железной дороге, 5 000 – в экипаже, 9 100 – по рекам, 21 900 – по морям. До восшествия на всероссийский Престол оставалось всего 3 года.

Показать больше

При финансовой поддержке

Memes Admin

4 мс. назад