2 годы назад

2 годы назад

2 годы назад

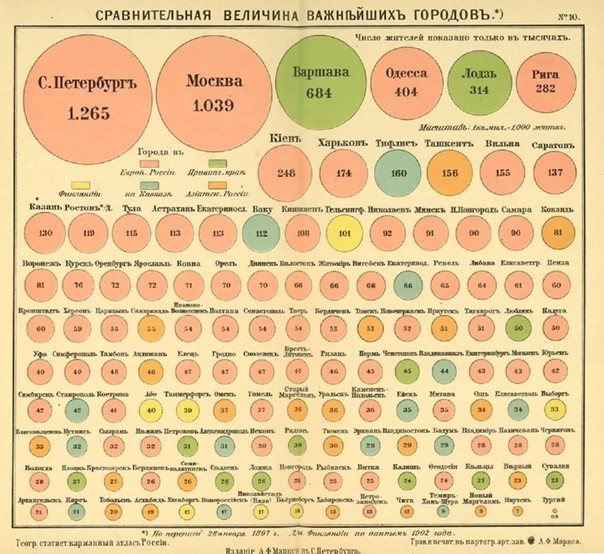

Численность населения городов Российской Империи по переписи 1897 г. Варшава-третий по величине российский город...

2 годы назад

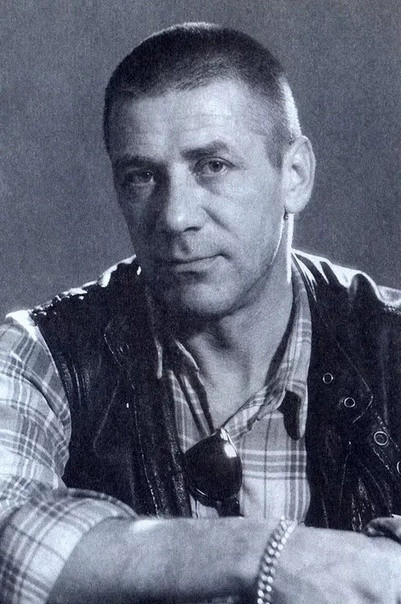

10 августа известному актеру театра и кино Андрею Краско исполнилось бы 66 лет, но в 2006 году его жизнь внезапно оборвалась за месяц до 49-летия. Он ушел на пике популярности, во время съемок в сериале «Ликвидация». Причиной смерти стал сердечный приступ, но многие знакомые и родственники актера уверены в том, что на самом деле к ранней гибели Андрея Краско привели определенные обстоятельства, которых можно было бы избежать…

Впервые на сцену он попал в раннем детстве, когда увидел в спектакле своего отца, актера Ивана Краско. Мальчик выбежал на сцену с восторженным криком: «А вот мой папа!». С тех самых пор в выборе своей будущей профессии он уже не сомневался. Переболев детскими мечтами о том, чтобы стать космонавтом, шофером или пожарным, он пришел к выводу: «Актер – это единственная профессия, в которой можно быть всем, кем захочешь». Однако путь к признанию и успеху был для него очень долгим и трудным.

С первого раза поступить во ЛГИТМиК ему не удалось, и в течение года Краско работал монтажником декораций в театре. А вот вторая попытка была успешной. После окончания учебы он начал сниматься в кино, но роли были эпизодическими. А главная роль в театре принесла ему большие неприятности: участковый милиционер в его исполнении выглядел слишком бесшабашным и несерьезным, что, по мнению высшего руководства, порочило образ советской милиции. В наказание актера отправили в армию – учиться дисциплине.

После службы Андрей Краско долгое время оставался без работы – началась перестройка, а с ней – и кризис в кинематографе. Предлагали только эпизодические роли, да и то редко. Приходилось работать и на заводе, и в кооперативе по пошиву одежды, и даже на кладбище – отливать оградки для могил. Чтобы выжить, актер занимался частным извозом, торговал книгами, делал евроремонты. В период безработицы он пристрастился к алкоголю. Режиссер Дмитрий Светозаров говорил: «Андрюшка мог месяцами не брать в рот спиртного. А потом наступала релаксация, и он топил себя в бутылке. Он был типичным представителем питерской богемы, со всеми вытекающими отсюда чертами. Сжигал себя в жизни, в работе».

В середине 1990-х Андрей Краско устроился работать на киностудию – правда, не актером, а шофером. Но вскоре его типаж наконец стал востребованным. Сначала приглашали на эпизодические роли, и он принимал все предложения. «Порой приходилось сниматься только из-за денег, – рассказывал актер. – Да, купить квартиру, машину, дачу тоже хотелось… Но зачастую хотелось просто есть! К сожалению, как показывает опыт, деньги, которые ты за свою халтуру получил, впрок не идут. От этих денег тошно. Есть старая байка про Анатолия Папанова и знаменитого режиссера Иосифа Хейфица. Хейфиц увидел Анатолия Дмитриевича в каком-то ужасном фильме и поинтересовался: «Зачем же вы снялись в таком кино?» А тот ему ответил: «Понимаете, квартиру купил. Жена люстру хочет». Хейфиц до конца жизни мучился, вспоминая эту историю: шутил Папанов или правду сказал? Вот и я очень много снимался «за люстру»…».

Приглашение на главную роль в сериал «Агент национальной безопасности» стало для актера настоящим везением. Это был его звездный час – Андрея Краско наконец заметили режиссеры, предложения начали поступать одно за другим. Актер по-прежнему брался за любую работу и последние 10 лет провел в бешеном темпе непрерывных съемок и перелетов. Ему случалось сниматься одновременно в семи проектах, несколько лет он работал без отпуска, а дома бывал раз в полгода.

Близкие переживали по поводу того, что актер работает на износ. В его возрасте следовало бы гораздо больше внимания уделять здоровью и больше отдыхать. Суеверные коллеги по цеху видели плохое предзнаменование в том, что актер соглашался на роли в фильмах, где его герои погибают. Так, в двух последних своих фильмах – «Я остаюсь» и «Ликвидация» – актер сыграл собственную смерть.

Съемки «Ликвидации» проходили летом в Одессе, было очень жарко и душно. 3 июля сняли эпизод, в котором героя Краско убивает немецкий шпион. На следующий день должны были продолжить работу над другими эпизодами, но актеру стало плохо, и съемки отложили на день. В селе под Одессой, где находился Андрей Краско со своей гражданской женой Светланой, ему стало хуже. Вызвали «скорую помощь», актера доставили в Овидиопольскую районную больницу, но спасти его не удалось. 4 июля 2006 года он скончался от сердечной недостаточности.

После смерти актера знакомые высказывали различные предположения о том, что могло стать причиной его преждевременной гибели. Кто-то винил медиков в нерасторопности, кто-то считал, что сердечный приступ спровоцировала алкогольная зависимость. Отец актера уверен, что долго жить в таком бешеном темпе просто невозможно: «Это не тот случай, когда нужно проводить расследование. Мне не в чем обвинить медиков. Они сделали все, что могли. Андрей сам себя губил. У него была астма, больное сердце. При этом нельзя вести тот образ жизни, который он вел...».

Впервые на сцену он попал в раннем детстве, когда увидел в спектакле своего отца, актера Ивана Краско. Мальчик выбежал на сцену с восторженным криком: «А вот мой папа!». С тех самых пор в выборе своей будущей профессии он уже не сомневался. Переболев детскими мечтами о том, чтобы стать космонавтом, шофером или пожарным, он пришел к выводу: «Актер – это единственная профессия, в которой можно быть всем, кем захочешь». Однако путь к признанию и успеху был для него очень долгим и трудным.

С первого раза поступить во ЛГИТМиК ему не удалось, и в течение года Краско работал монтажником декораций в театре. А вот вторая попытка была успешной. После окончания учебы он начал сниматься в кино, но роли были эпизодическими. А главная роль в театре принесла ему большие неприятности: участковый милиционер в его исполнении выглядел слишком бесшабашным и несерьезным, что, по мнению высшего руководства, порочило образ советской милиции. В наказание актера отправили в армию – учиться дисциплине.

После службы Андрей Краско долгое время оставался без работы – началась перестройка, а с ней – и кризис в кинематографе. Предлагали только эпизодические роли, да и то редко. Приходилось работать и на заводе, и в кооперативе по пошиву одежды, и даже на кладбище – отливать оградки для могил. Чтобы выжить, актер занимался частным извозом, торговал книгами, делал евроремонты. В период безработицы он пристрастился к алкоголю. Режиссер Дмитрий Светозаров говорил: «Андрюшка мог месяцами не брать в рот спиртного. А потом наступала релаксация, и он топил себя в бутылке. Он был типичным представителем питерской богемы, со всеми вытекающими отсюда чертами. Сжигал себя в жизни, в работе».

В середине 1990-х Андрей Краско устроился работать на киностудию – правда, не актером, а шофером. Но вскоре его типаж наконец стал востребованным. Сначала приглашали на эпизодические роли, и он принимал все предложения. «Порой приходилось сниматься только из-за денег, – рассказывал актер. – Да, купить квартиру, машину, дачу тоже хотелось… Но зачастую хотелось просто есть! К сожалению, как показывает опыт, деньги, которые ты за свою халтуру получил, впрок не идут. От этих денег тошно. Есть старая байка про Анатолия Папанова и знаменитого режиссера Иосифа Хейфица. Хейфиц увидел Анатолия Дмитриевича в каком-то ужасном фильме и поинтересовался: «Зачем же вы снялись в таком кино?» А тот ему ответил: «Понимаете, квартиру купил. Жена люстру хочет». Хейфиц до конца жизни мучился, вспоминая эту историю: шутил Папанов или правду сказал? Вот и я очень много снимался «за люстру»…».

Приглашение на главную роль в сериал «Агент национальной безопасности» стало для актера настоящим везением. Это был его звездный час – Андрея Краско наконец заметили режиссеры, предложения начали поступать одно за другим. Актер по-прежнему брался за любую работу и последние 10 лет провел в бешеном темпе непрерывных съемок и перелетов. Ему случалось сниматься одновременно в семи проектах, несколько лет он работал без отпуска, а дома бывал раз в полгода.

Близкие переживали по поводу того, что актер работает на износ. В его возрасте следовало бы гораздо больше внимания уделять здоровью и больше отдыхать. Суеверные коллеги по цеху видели плохое предзнаменование в том, что актер соглашался на роли в фильмах, где его герои погибают. Так, в двух последних своих фильмах – «Я остаюсь» и «Ликвидация» – актер сыграл собственную смерть.

Съемки «Ликвидации» проходили летом в Одессе, было очень жарко и душно. 3 июля сняли эпизод, в котором героя Краско убивает немецкий шпион. На следующий день должны были продолжить работу над другими эпизодами, но актеру стало плохо, и съемки отложили на день. В селе под Одессой, где находился Андрей Краско со своей гражданской женой Светланой, ему стало хуже. Вызвали «скорую помощь», актера доставили в Овидиопольскую районную больницу, но спасти его не удалось. 4 июля 2006 года он скончался от сердечной недостаточности.

После смерти актера знакомые высказывали различные предположения о том, что могло стать причиной его преждевременной гибели. Кто-то винил медиков в нерасторопности, кто-то считал, что сердечный приступ спровоцировала алкогольная зависимость. Отец актера уверен, что долго жить в таком бешеном темпе просто невозможно: «Это не тот случай, когда нужно проводить расследование. Мне не в чем обвинить медиков. Они сделали все, что могли. Андрей сам себя губил. У него была астма, больное сердце. При этом нельзя вести тот образ жизни, который он вел...».

Показать больше

2 годы назад

Позорное место...

Деревянная колода для нечестных торговцев на рыночной площади в Ланкашире, Англия. Любой желающий мог выразить свое презрение обманщику, бросив в него гнилой помидор или тухлое яйцо.

Деревянная колода для нечестных торговцев на рыночной площади в Ланкашире, Англия. Любой желающий мог выразить свое презрение обманщику, бросив в него гнилой помидор или тухлое яйцо.

2 годы назад

10 августа 1985 г., за год до чернобыльской катастрофы, в дальневосточной бухте Чажма при замене активных зон двух реакторов, проводившихся на подводной лодке К-431, входящей в 4-ю флотилию атомных подводных лодок ТОФ, произошла ядерная катастрофа, приведшая к радиоактивному загрязнению обширных территорий.

По мнению ряда специалистов, причина ядерной аварии в Приморье, получившей впоследствии название Чажминской, и последовавшей позже Чернобыльской, одна и та же: специалисты нарушили инструкции, свыкшись с атомом и считая, что с ним допустимо общение на "ты". Однако любое нарушение инструкции ведет к непредвиденной случайности, которая может оказаться роковой. Именно это и произошло в бухте Чажма. К сожалению, это ЧП попытались скрыть не только от широкой общественности, но и от специалистов, что уж совершенно непростительно. Многие атомщики уверены, что если бы после аварии в Чажме состоялись правдивые и развернутые доклады правительству или хотя бы министру обороны СССР, то были бы приняты соответствующие меры по проверке всех ядерных объектов страны, и второй, более грозной, чернобыльской катастрофы могло бы не произойти. И что уж совсем удивительно, даже и сегодня, спустя тридцать с лишним лет, атомная авария в Чажме по-прежнему малоизвестна.

Атомная подводная лодка (АПЛ) К-431 пр.675 стояла в ремонте в бухте Чажма на судоремонтном заводе №30. На ней шла плановая операция №1 — замена активных зон обоих реакторов. Непосредственно над реакторным отсеком к этому времени были вырезаны и демонтированы элементы легкого и прочного корпусов подводной лодки и установлено специальное техническое сооружение — так называемый перегрузочный домик. К АПЛ была пришвартована плавучая мастерская №133, имевшая специальное оборудование для проведения операций по замене активных зон. Но лодка стояла "третьим корпусом". Ближе к пирсу находилось плавающие контрольно-дозиметрическое судно (ПКДС), вторым от пирса — ремонтировавшаяся атомная подводная лодка К-42.

Перегрузка активных зон осуществлялась специалистами соответствующей квалификации — офицерами береговой технической базы (БТБ), которые выполнили до этого уже несколько десятков подобных операций. Однако необходимо указать, что БТБ сама нуждалась в ремонте. Построенная в конце пятидесятых годов и предназначенная для ремонта и перегрузки реакторов, а также хранения тепловыделяющих элементов активных зон атомных реакторов (ТВЭЛ), захоронения твердых радиоактивных отходов и переработки жидких, береговая техническая база по существу уже не могла выполнять эти функции. Ее сложнейшие и дорогостоящие сооружения пребывали в аварийном состоянии. Под хранилищем ТВЭЛов лопнул фундамент. Высокорадиоактивная вода, просачиваясь в трещины, стекала в океан. Система, предназначенная для переработки радиоактивных отходов, которая практически никогда не использовалась, была просто разграблена. Вместо этого "умельцы" нашли более простой способ — перекачивать радиоактивную жидкость в специально выделенный технический танкер, разбавлять ее обычной морской водой до "приемлемого уровня", а затем сливать получившуюся смесь в океан (в районах специальных полигонов). Позднее таким же способом избавлялись и от твердых радиоактивных отходов. Протесты Японии и Южной Кореи, а порой и преследование советских технических танкеров боевыми кораблями этих стран положения не изменили.

Деятельность береговой технической базы формально контролировалась техническими управлениями флотов, вернее, их специальными отделами, укомплектованными так называемыми «физиками». Но когда повсюду БТБ, можно сказать, превратились в металлолом, а для захоронения радиоактивных отходов стали использовать столь незамысловатые способы, "технари" от них решили избавиться: иначе пришлось бы в конце концов отвечать за бездеятельность и халатность. Инициатором передачи баз непосредственно флотилиям подводных лодок было, как это ни покажется странным, Главное техническое управление ВМФ СССР.

Девятого августа офицерами перегрузочной команды была успешно заменена активная зона на одном реакторе К-431, но в ходе перегрузки второго случилось ЧП. Суть в том, что когда в реактор загружаются все элементы, крышка ставится на место, "обтягивается", а затем реактор проверяют на гидравлическое давление, то есть он "надавливается водой" с усилием до 36 кг/кв. см, кормовой реактор нужного давления не выдержал, он потек еще на 12 кг/кв. см. Об этом следовало немедленно, как того требует инструкция, доложить вплоть до руководства Главного технического управления ВМФ. Возможно, так и было бы, если бы за проводимыми операциями по перезагрузке реактора следили, как это положено опять-таки по инструкции, специалисты технического управления Тихоокеанского флота (ТУ ТОФ). Но их не оказалось на лодке ни 9-го, ни 10 августа. Перегрузочная же команда решила обойтись без доклада и устранить неисправность на следующий день 10 августа своими силами. Может быть, это и удалось бы сделать, если бы не случайность, от них не зависящая. Проблема в том, что причиной течи стал посторонний предмет, который попал на уплотнительное кольцо. Было решено поднять крышку реактора, после чего очистить медное кольцо, и вернуть крышку на место. После чего вновь провести гидравлическое испытание.

И вот наступил этот трагический субботний день — 10 августа 1985 года. Офицеры из перегрузочной команды сняли крепления крышки реактора, и кран плавмастерской начал медленно поднимать ее. Специалисты рассчитали высоту, на которую кран мог бы поднять крышку так, чтобы не произошло начало цепной реакции. Однако они не видели, что с крышкой начала подниматься и компенсирующая решетка, а также остальные поглотители. Создалась критическая ситуация, и последующий ход событий уже зависел от любой случайности. И, как часто бывает, она произошла.

Крышка вместе с компенсирующей решеткой и поглотителями повисла на кране на плавмастерской, которая, не дай бог, могла качнуться и, следовательно, кран при этом мог поднять крышку на недопустимый уровень. В это время с моря, на скорости порядка 12 узлов, зашел торпедолов. Не обращая внимания на предупреждающие сигналы, выставленные брандвахте, он так и шел по бухте, подняв волну. Она, естественно, качнула плавмастерскую с краном. От этого крышку реактора выдернуло со всей системой поглотителей на недопустимую высоту, от чего реактор в 12 ч. 05 мин вышел на пусковой уровень. Началась цепная реакция с выделением огромного количества энергии. Затем произошел выброс вверх всего, что находилось в реакторе и вокруг него. Перегрузочный домик сгорел бесследно, испарилась в этой вспышке и перегрузочная команда. Плавмастерская с краном была выброшена в бухту. Крышка реактора массой 12 т была подброшена вертикально вверх на высоту более километра, затем, рухнув на реактор, свалилась вниз, разорвав при этом корпус ниже уровня воды, которая хлынула в реакторный отсек. В полосе радиоактивного загрязнения оказалась не только бухта и стоявшие в ней корабли и суда, но и прилегающая к бухте территория, завод и поселок. Ветер как раз дул с моря. За несколько минут всё вокруг АПЛ К-431, попавшее в зону выброса, стало радиоактивным. Уровень гамма-излучения в разных местах в десятки и сотни раз превысили санитарную норму. В центре же взрыва уровень радиации, который впоследствии смогли определить по уцелевшему обручальному кольцу погибшего офицера, составлял 90000 рентген в час

Вот как эти события вспоминал вице-адмирал Храмцов В.М.: «Меня вызвали к телефону, по которому Оперативный дежурный доложил срывающимся голосом, что в Чажме произошел тепловой взрыв реактора. Сначала подумал, это не самое страшное, все же взрыв не ядерный, и мне немного полегчало. Сразу отправился на завод, прибыл туда около 16.00. Машина проехала прямо к пирсу. Вокруг пусто, ни души. Обстановку оценил мгновенно. Было ясно: К-431 тонет, а реакторный отсек заполнен водой, которая уже начала поступать в кормовые отсеки. Решение пришло сразу — посадить аварийную лодку на осушку, как в док, но это требовало отбуксировать плавмастерскую на рейд, освободить аварийную лодку от всех связей с берегом: швартовов, электрокабелей, вентиляционных систем и т.д.».

После того как лодка освободилась, буксиром ее посадили на осушку. К-431 перестала тонуть. На лодку прибыла аварийная партия, состоящая исключительно из офицеров штаба флотилии. Когда удалось осушить реакторный отсек, и лодка подвсплыла, был заварен рваный борт. Это позволило снова поставить К-431 к дозиметрическому судну. На лодку поднялись офицеры службы радиационной безопасности (СРВ) флотилии, начавшие замерять зоны аварии. Непосредственно в зоне и на самой АПЛ работали офицеры, матросов срочной службы не было. Работа закончилась 23 августа в 16ч.00 мин. Ежедневно группа, успевшая поработать в аварийной зоне, отправлялась в госпиталь для сдачи анализов. На другой день на лодку прибывала новая группа. Таким образом, всего через аварийную зону прошло около 150 человек. На заводе и в поселке работали как строители, так и личный состав полка химзащиты флота.

В период борьбы с аварией руководством флота был установлен режим полной информационной блокады. Завод быстро оцепили, усилили пропускной режим. Вечером отключили связь пос. Шкотово-22 с внешним миром. Население поселка об аварии и ее последствиях не уведомили, вследствие чего население подверглось излишнему риску получения радиоактивного облучения, которого могло избежать. 23 августа в 16.00 на буксире К-431 была переведена в бухту Павловского, бывшую основной базой 4-й флотилии. Там она и простояла до 2010 года, после чего была отправлена на утилизацию на ДВЗ «Звезда».

Расследованием катастрофы занималась комиссия под руководством начальника ГТУ ВМС адмирала Новикова. Комиссия сделала вывод, что причиной трагедии были нарушение руководящих документов и отсутствие должного контроля за проведением перегрузки. А затем тихоокеанский "Чернобыль" тщательно засекретили. Материалы расследования надежно запрятали в архив.

Для ликвидации последствий аварии загрязненную радионуклидами территорию раздел

По мнению ряда специалистов, причина ядерной аварии в Приморье, получившей впоследствии название Чажминской, и последовавшей позже Чернобыльской, одна и та же: специалисты нарушили инструкции, свыкшись с атомом и считая, что с ним допустимо общение на "ты". Однако любое нарушение инструкции ведет к непредвиденной случайности, которая может оказаться роковой. Именно это и произошло в бухте Чажма. К сожалению, это ЧП попытались скрыть не только от широкой общественности, но и от специалистов, что уж совершенно непростительно. Многие атомщики уверены, что если бы после аварии в Чажме состоялись правдивые и развернутые доклады правительству или хотя бы министру обороны СССР, то были бы приняты соответствующие меры по проверке всех ядерных объектов страны, и второй, более грозной, чернобыльской катастрофы могло бы не произойти. И что уж совсем удивительно, даже и сегодня, спустя тридцать с лишним лет, атомная авария в Чажме по-прежнему малоизвестна.

Атомная подводная лодка (АПЛ) К-431 пр.675 стояла в ремонте в бухте Чажма на судоремонтном заводе №30. На ней шла плановая операция №1 — замена активных зон обоих реакторов. Непосредственно над реакторным отсеком к этому времени были вырезаны и демонтированы элементы легкого и прочного корпусов подводной лодки и установлено специальное техническое сооружение — так называемый перегрузочный домик. К АПЛ была пришвартована плавучая мастерская №133, имевшая специальное оборудование для проведения операций по замене активных зон. Но лодка стояла "третьим корпусом". Ближе к пирсу находилось плавающие контрольно-дозиметрическое судно (ПКДС), вторым от пирса — ремонтировавшаяся атомная подводная лодка К-42.

Перегрузка активных зон осуществлялась специалистами соответствующей квалификации — офицерами береговой технической базы (БТБ), которые выполнили до этого уже несколько десятков подобных операций. Однако необходимо указать, что БТБ сама нуждалась в ремонте. Построенная в конце пятидесятых годов и предназначенная для ремонта и перегрузки реакторов, а также хранения тепловыделяющих элементов активных зон атомных реакторов (ТВЭЛ), захоронения твердых радиоактивных отходов и переработки жидких, береговая техническая база по существу уже не могла выполнять эти функции. Ее сложнейшие и дорогостоящие сооружения пребывали в аварийном состоянии. Под хранилищем ТВЭЛов лопнул фундамент. Высокорадиоактивная вода, просачиваясь в трещины, стекала в океан. Система, предназначенная для переработки радиоактивных отходов, которая практически никогда не использовалась, была просто разграблена. Вместо этого "умельцы" нашли более простой способ — перекачивать радиоактивную жидкость в специально выделенный технический танкер, разбавлять ее обычной морской водой до "приемлемого уровня", а затем сливать получившуюся смесь в океан (в районах специальных полигонов). Позднее таким же способом избавлялись и от твердых радиоактивных отходов. Протесты Японии и Южной Кореи, а порой и преследование советских технических танкеров боевыми кораблями этих стран положения не изменили.

Деятельность береговой технической базы формально контролировалась техническими управлениями флотов, вернее, их специальными отделами, укомплектованными так называемыми «физиками». Но когда повсюду БТБ, можно сказать, превратились в металлолом, а для захоронения радиоактивных отходов стали использовать столь незамысловатые способы, "технари" от них решили избавиться: иначе пришлось бы в конце концов отвечать за бездеятельность и халатность. Инициатором передачи баз непосредственно флотилиям подводных лодок было, как это ни покажется странным, Главное техническое управление ВМФ СССР.

Девятого августа офицерами перегрузочной команды была успешно заменена активная зона на одном реакторе К-431, но в ходе перегрузки второго случилось ЧП. Суть в том, что когда в реактор загружаются все элементы, крышка ставится на место, "обтягивается", а затем реактор проверяют на гидравлическое давление, то есть он "надавливается водой" с усилием до 36 кг/кв. см, кормовой реактор нужного давления не выдержал, он потек еще на 12 кг/кв. см. Об этом следовало немедленно, как того требует инструкция, доложить вплоть до руководства Главного технического управления ВМФ. Возможно, так и было бы, если бы за проводимыми операциями по перезагрузке реактора следили, как это положено опять-таки по инструкции, специалисты технического управления Тихоокеанского флота (ТУ ТОФ). Но их не оказалось на лодке ни 9-го, ни 10 августа. Перегрузочная же команда решила обойтись без доклада и устранить неисправность на следующий день 10 августа своими силами. Может быть, это и удалось бы сделать, если бы не случайность, от них не зависящая. Проблема в том, что причиной течи стал посторонний предмет, который попал на уплотнительное кольцо. Было решено поднять крышку реактора, после чего очистить медное кольцо, и вернуть крышку на место. После чего вновь провести гидравлическое испытание.

И вот наступил этот трагический субботний день — 10 августа 1985 года. Офицеры из перегрузочной команды сняли крепления крышки реактора, и кран плавмастерской начал медленно поднимать ее. Специалисты рассчитали высоту, на которую кран мог бы поднять крышку так, чтобы не произошло начало цепной реакции. Однако они не видели, что с крышкой начала подниматься и компенсирующая решетка, а также остальные поглотители. Создалась критическая ситуация, и последующий ход событий уже зависел от любой случайности. И, как часто бывает, она произошла.

Крышка вместе с компенсирующей решеткой и поглотителями повисла на кране на плавмастерской, которая, не дай бог, могла качнуться и, следовательно, кран при этом мог поднять крышку на недопустимый уровень. В это время с моря, на скорости порядка 12 узлов, зашел торпедолов. Не обращая внимания на предупреждающие сигналы, выставленные брандвахте, он так и шел по бухте, подняв волну. Она, естественно, качнула плавмастерскую с краном. От этого крышку реактора выдернуло со всей системой поглотителей на недопустимую высоту, от чего реактор в 12 ч. 05 мин вышел на пусковой уровень. Началась цепная реакция с выделением огромного количества энергии. Затем произошел выброс вверх всего, что находилось в реакторе и вокруг него. Перегрузочный домик сгорел бесследно, испарилась в этой вспышке и перегрузочная команда. Плавмастерская с краном была выброшена в бухту. Крышка реактора массой 12 т была подброшена вертикально вверх на высоту более километра, затем, рухнув на реактор, свалилась вниз, разорвав при этом корпус ниже уровня воды, которая хлынула в реакторный отсек. В полосе радиоактивного загрязнения оказалась не только бухта и стоявшие в ней корабли и суда, но и прилегающая к бухте территория, завод и поселок. Ветер как раз дул с моря. За несколько минут всё вокруг АПЛ К-431, попавшее в зону выброса, стало радиоактивным. Уровень гамма-излучения в разных местах в десятки и сотни раз превысили санитарную норму. В центре же взрыва уровень радиации, который впоследствии смогли определить по уцелевшему обручальному кольцу погибшего офицера, составлял 90000 рентген в час

Вот как эти события вспоминал вице-адмирал Храмцов В.М.: «Меня вызвали к телефону, по которому Оперативный дежурный доложил срывающимся голосом, что в Чажме произошел тепловой взрыв реактора. Сначала подумал, это не самое страшное, все же взрыв не ядерный, и мне немного полегчало. Сразу отправился на завод, прибыл туда около 16.00. Машина проехала прямо к пирсу. Вокруг пусто, ни души. Обстановку оценил мгновенно. Было ясно: К-431 тонет, а реакторный отсек заполнен водой, которая уже начала поступать в кормовые отсеки. Решение пришло сразу — посадить аварийную лодку на осушку, как в док, но это требовало отбуксировать плавмастерскую на рейд, освободить аварийную лодку от всех связей с берегом: швартовов, электрокабелей, вентиляционных систем и т.д.».

После того как лодка освободилась, буксиром ее посадили на осушку. К-431 перестала тонуть. На лодку прибыла аварийная партия, состоящая исключительно из офицеров штаба флотилии. Когда удалось осушить реакторный отсек, и лодка подвсплыла, был заварен рваный борт. Это позволило снова поставить К-431 к дозиметрическому судну. На лодку поднялись офицеры службы радиационной безопасности (СРВ) флотилии, начавшие замерять зоны аварии. Непосредственно в зоне и на самой АПЛ работали офицеры, матросов срочной службы не было. Работа закончилась 23 августа в 16ч.00 мин. Ежедневно группа, успевшая поработать в аварийной зоне, отправлялась в госпиталь для сдачи анализов. На другой день на лодку прибывала новая группа. Таким образом, всего через аварийную зону прошло около 150 человек. На заводе и в поселке работали как строители, так и личный состав полка химзащиты флота.

В период борьбы с аварией руководством флота был установлен режим полной информационной блокады. Завод быстро оцепили, усилили пропускной режим. Вечером отключили связь пос. Шкотово-22 с внешним миром. Население поселка об аварии и ее последствиях не уведомили, вследствие чего население подверглось излишнему риску получения радиоактивного облучения, которого могло избежать. 23 августа в 16.00 на буксире К-431 была переведена в бухту Павловского, бывшую основной базой 4-й флотилии. Там она и простояла до 2010 года, после чего была отправлена на утилизацию на ДВЗ «Звезда».

Расследованием катастрофы занималась комиссия под руководством начальника ГТУ ВМС адмирала Новикова. Комиссия сделала вывод, что причиной трагедии были нарушение руководящих документов и отсутствие должного контроля за проведением перегрузки. А затем тихоокеанский "Чернобыль" тщательно засекретили. Материалы расследования надежно запрятали в архив.

Для ликвидации последствий аварии загрязненную радионуклидами территорию раздел

Показать больше

2 годы назад

2 годы назад

Вениамин Борисович Смехов родился 10 августа 1940 года в Москве в интеллигентской еврейской семье. Его отец был профессором, доктором экономических наук, мать — терапевтом, завотделением в московской поликлинике. В 1941—1943 годах находился с матерью в эвакуации под Казанью. Отца увидел только в 1945 году, когда тот вернулся с войны.

В школе посещал драмкружок при Дворце пионеров Дзержинского района Москвы, над которым шефствовал Ролан Быков.

В 1957 году поступил в Щукинское театральное училище (курс Владимира Этуша). Окончив училище в 1961 году, был направлен по распределению в Куйбышевский драмтеатр (ныне — Самарский драматический). В том же году женился на студентке пищевого вуза Алле. В браке у них родились дочери Елена (1963) и Алика (1968). Смехов рассказывал: «Жену нашел вдали от театральной суеты. В 1960 году после зимней сессии я, третьекурсник, поехал в молодежный лагерь. Алла, студентка пищевого института, отдыхала там же. Мы познакомились, начался роман. Свадьбу отпраздновали в день, когда я получал диплом. Вскоре я уехал работать в Куйбышев, а Алла еще на год осталась в Москве, чтобы окончить институт».

В 1962 году Смехов вернулся в Москву и был принят в труппу Московского театра драмы и комедии (Театра на Таганке), где играл до 1985 года. Актер вспоминал: «В Москве я не сразу смог найти работу. Даже стал серьезно задумываться о смене профессии, хотел писать диссертацию на тему "Перевоплощение Александра Пушкина" в Институте мировой литературы. Все же сделал еще одну попытку — показался в Театр драмы и комедии на Таганке, которым руководил тогда Александр Плотников. И меня взяли. Так, можно сказать почти случайно, я оказался на Таганке, не подозревая, что на долгие годы этот театр станет моей жизнью». В 1985—1987 годах работал в «Современнике», куда ушел вместе с Леонидом Филатовым и Виталием Шаповаловым после изгнания из СССР главного режиссера Таганки Юрия Любимова. С 1987 года с перерывами вновь играл в Театре на Таганке.

В 1968 году дебютировал в кино — сыграл барона Краузе в фильме «Служили два товарища». Но самую большую популярность актеру принесла роль Атоса в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» (1978).

В 1980 году развелся с первой супругой и женился на 19-летней студентке-театроведе Галине Аксеновой. «Все началось в 1979 году, когда к нам в театр на практику в литературную часть из Ленинграда приехала молодая красивая студентка Галя Аксенова, — рассказывал Смехов. — Признаюсь, я не был готов кардинально изменить свою жизнь, так как по натуре трусоват. Но судьба распорядилась по-другому, в какой-то момент мы с женой приняли решение: надо разводиться. Развод проходил непросто. Досталось всем. Переживали и мои родители, и теща, и, конечно, дети». Брак Смехова и Аксеновой длится уже 35 лет.

С 1990 года Смехов занимается постановкой драматических спектаклей, телеспектаклей и опер в России и за границей. Несколько лет преподавал актерское мастерство в университетах США. «В 90-м году я договорился с Любимовым, что больше играть не буду. Но совсем уйти я не смог: примерно тогда начался страшный скандал и раскол театра, поэтому я принципиально оставил свой портрет висеть в фотогалерее артистов, а сам приходил в театр только чтобы сыграть два спектакля — "Мастера и Маргариту" и еще "Дом на набережной". Это длилось восемь лет, а потом… Потом появился выбор», — рассказывал он.

С 2013 года Смехов играет на сцене «Таганки» в собственной постановке «Нет лет» на стихи Евгения Евтушенко.

Живет в Москве, часто гастролирует со спектаклями и творческими вечерами, много работает на телевидении, главным образом, делает постановки для канала «Культура». Автор нескольких художественных книг и мемуаров: «В один прекрасный день», «Живой и только» (о Высоцком), «Когда я был Атосом…», «Скрипка мастера», «Театр моей памяти» и других.

Вениамин Смехов — один из самых узнаваемых актеров любимовского «Театра на Таганке». Блистал в спектаклях «Добрый человек из Сезуана», «Самоубийца», «Павшие и живые», «Жизнь Галилея», «Мастер и Маргарита» (Воланд), «Борис Годунов».

В кино сросся с образом Атоса из «Трех мушкетеров». Также сыграл несколько небольших характерных ролей, среди которых кюре Максимен в «Ловушке для одинокого мужчины» (1990), Дон Кихот на Драконе в «Сказке странствий» (1983), ухажер Сони в «Бальзаковский возраст, или все мужики сво…» (2004).

Смехов озвучил ряд аудиокниг (Сборник рассказов Марка Твена, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова). Его голос звучит также в большом количестве телеспектаклей.

По собственному признанию, «никогда не относился к кино всерьез», поэтому и сыграл так немного ролей в кино: «Я, получив дозу любимовской инфекции, никогда не относился к кино всерьез, к счастью, и потому не страдал от невостребованности. Высоцкий захотел и втащил меня в кино — даже уговорил Дунского и Фрида, очень его любивших, вписать роль для меня в "Служили два товарища": раз у Некрасова — Янковского есть друг, пусть будет и у Брусенцова барон Краузе! Они вписали. Он страшно серьезно относился к роли, наслаждался верховой ездой, не допуская дублеров. Обо всем — вплоть до бессарабского варенца, который мы попробовали там — говорил с восторгом: "Веня, это — кино!" Я его благоговения никогда не разделял».

В школе посещал драмкружок при Дворце пионеров Дзержинского района Москвы, над которым шефствовал Ролан Быков.

В 1957 году поступил в Щукинское театральное училище (курс Владимира Этуша). Окончив училище в 1961 году, был направлен по распределению в Куйбышевский драмтеатр (ныне — Самарский драматический). В том же году женился на студентке пищевого вуза Алле. В браке у них родились дочери Елена (1963) и Алика (1968). Смехов рассказывал: «Жену нашел вдали от театральной суеты. В 1960 году после зимней сессии я, третьекурсник, поехал в молодежный лагерь. Алла, студентка пищевого института, отдыхала там же. Мы познакомились, начался роман. Свадьбу отпраздновали в день, когда я получал диплом. Вскоре я уехал работать в Куйбышев, а Алла еще на год осталась в Москве, чтобы окончить институт».

В 1962 году Смехов вернулся в Москву и был принят в труппу Московского театра драмы и комедии (Театра на Таганке), где играл до 1985 года. Актер вспоминал: «В Москве я не сразу смог найти работу. Даже стал серьезно задумываться о смене профессии, хотел писать диссертацию на тему "Перевоплощение Александра Пушкина" в Институте мировой литературы. Все же сделал еще одну попытку — показался в Театр драмы и комедии на Таганке, которым руководил тогда Александр Плотников. И меня взяли. Так, можно сказать почти случайно, я оказался на Таганке, не подозревая, что на долгие годы этот театр станет моей жизнью». В 1985—1987 годах работал в «Современнике», куда ушел вместе с Леонидом Филатовым и Виталием Шаповаловым после изгнания из СССР главного режиссера Таганки Юрия Любимова. С 1987 года с перерывами вновь играл в Театре на Таганке.

В 1968 году дебютировал в кино — сыграл барона Краузе в фильме «Служили два товарища». Но самую большую популярность актеру принесла роль Атоса в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» (1978).

В 1980 году развелся с первой супругой и женился на 19-летней студентке-театроведе Галине Аксеновой. «Все началось в 1979 году, когда к нам в театр на практику в литературную часть из Ленинграда приехала молодая красивая студентка Галя Аксенова, — рассказывал Смехов. — Признаюсь, я не был готов кардинально изменить свою жизнь, так как по натуре трусоват. Но судьба распорядилась по-другому, в какой-то момент мы с женой приняли решение: надо разводиться. Развод проходил непросто. Досталось всем. Переживали и мои родители, и теща, и, конечно, дети». Брак Смехова и Аксеновой длится уже 35 лет.

С 1990 года Смехов занимается постановкой драматических спектаклей, телеспектаклей и опер в России и за границей. Несколько лет преподавал актерское мастерство в университетах США. «В 90-м году я договорился с Любимовым, что больше играть не буду. Но совсем уйти я не смог: примерно тогда начался страшный скандал и раскол театра, поэтому я принципиально оставил свой портрет висеть в фотогалерее артистов, а сам приходил в театр только чтобы сыграть два спектакля — "Мастера и Маргариту" и еще "Дом на набережной". Это длилось восемь лет, а потом… Потом появился выбор», — рассказывал он.

С 2013 года Смехов играет на сцене «Таганки» в собственной постановке «Нет лет» на стихи Евгения Евтушенко.

Живет в Москве, часто гастролирует со спектаклями и творческими вечерами, много работает на телевидении, главным образом, делает постановки для канала «Культура». Автор нескольких художественных книг и мемуаров: «В один прекрасный день», «Живой и только» (о Высоцком), «Когда я был Атосом…», «Скрипка мастера», «Театр моей памяти» и других.

Вениамин Смехов — один из самых узнаваемых актеров любимовского «Театра на Таганке». Блистал в спектаклях «Добрый человек из Сезуана», «Самоубийца», «Павшие и живые», «Жизнь Галилея», «Мастер и Маргарита» (Воланд), «Борис Годунов».

В кино сросся с образом Атоса из «Трех мушкетеров». Также сыграл несколько небольших характерных ролей, среди которых кюре Максимен в «Ловушке для одинокого мужчины» (1990), Дон Кихот на Драконе в «Сказке странствий» (1983), ухажер Сони в «Бальзаковский возраст, или все мужики сво…» (2004).

Смехов озвучил ряд аудиокниг (Сборник рассказов Марка Твена, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова). Его голос звучит также в большом количестве телеспектаклей.

По собственному признанию, «никогда не относился к кино всерьез», поэтому и сыграл так немного ролей в кино: «Я, получив дозу любимовской инфекции, никогда не относился к кино всерьез, к счастью, и потому не страдал от невостребованности. Высоцкий захотел и втащил меня в кино — даже уговорил Дунского и Фрида, очень его любивших, вписать роль для меня в "Служили два товарища": раз у Некрасова — Янковского есть друг, пусть будет и у Брусенцова барон Краузе! Они вписали. Он страшно серьезно относился к роли, наслаждался верховой ездой, не допуская дублеров. Обо всем — вплоть до бессарабского варенца, который мы попробовали там — говорил с восторгом: "Веня, это — кино!" Я его благоговения никогда не разделял».

Показать больше

При финансовой поддержке

Memes Admin

2 мс. назад