В 1972 году в израильском аэропорту Лод был совершён теракт, в котором погибли 26 человек. Организатором выступила левая радикальная группировка из Японии.

Если сравнивать Японию с Европой с точки зрения терроризма, то Страну восходящего солнца можно назвать островком спокойствия. Конечно, там тоже были и свои «герои-одиночки», и свои террористические группы, но в сравнении со Старым Светом Япония до середины 20-го века была сравнительно тихой.

Некоторые исследователи полагают, что причины этого заложены в существовавшей на протяжении столетий форме правления, когда во главе государства номинально находился император, а фактически — сёгун, военачальник. Именно поэтому любые попытки выступления, мятежа, бунта, любой намёк на терроризм быстро подавлялись. С другой стороны, легендарная воинственность самураев находила выход в многочисленных междоусобных войнах, в единичных акциях просто не было необходимости.

Первым случаем террористического выступления в Японии считается восстание Осио Хэйхатиро. Он был самурайским чиновником в Осаке и в 1837 году поднял бунт против местной администрации, которая практически ничего не делала для борьбы с голодом. Осио подготовился: заранее создал боевой отряд, на собственные средства вооружил и обучил его, приобрёл несколько сотен мечей, ружья и даже пушку. В какой-то момент восставшие стали грабить богатых и раздавать запасы бедным. В итоге власти одержали верх, а Хэйхатиро покончил с собой, но его акция ускорила социальные реформы в Японии.

Уже это выступление, которое приравнивается историками к террористическому акту, отличается от террора в «европейском исполнении». В нём было некое рыцарство, стремление совершить благородный поступок, восстановить социальную справедливость. Такой «высокий стиль» вообще был свойствен японским террористам. Например, в 1910 году полиция раскрыла заговор против императора, было арестовано 25 человек и казнено 12 (так называемый «инцидент Тайгяку»). Интересны были мотивы бунтовщиков: они хотели разрушить миф о божественном происхождении императора и показать, что он такой же человек, как все.

В 1932 и 1936 годах в Японии произошло две попытки государственного переворота, обе совершили офицеры армии и флота. В 1932-м террористы убили премьер-министра, других представителей высшей администрации, но потом добровольно сдались в руки полиции. Когда обвиняемые предстали перед судом, в их защиту поступила петиция, под которой стояло 350 тыс. подписей… кровью. В 1936-м имел место так называемый «Бунт молодых офицеров», которые также хотели сместить премьер-министра и поставить на этот пост близкого им по взглядам генерала. Что самое удивительное, приказ о прекращении бунта отдал император, и восставшие подчинились.

И наконец, как теракт рассматривается самоубийство писателя Юкио Мисимы в 1970 году. Вместе с четырьмя помощниками он прибыл на базу сухопутных войск сил самообороны Итигая. Там они взяли командующего в заложники и обратились к солдатам с призывом совершить государственный переворот. Мисима всегда был сторонником традиционных японских ценностей и таким образом протестовал против усиливающегося американского влияния. Когда стало понятно, что поддержки со стороны военных не будет, Мисима покончил с собой традиционным способом сэппуку (харакири).

На этом фоне рыцарских и немного театральных выступлений террористическая группировка «Красная армия Японии» (Нихон сэкигун) выделялась своим традиционным характером. Члены этой организации действовали во вполне левом европейском духе.

В конце 1940-х годов в Японии возникла левая организация, которая активно выступала против распространения влияния США. Студенческая группа «Зенгакурен» (Zengakuren) организовывала многочисленные акции протеста, в 1968—1969 годах по японским университетам прокатилась целая их волна. Наиболее радикальное крыло «Зенгакурен» возглавлял Цунео Мори, который в итоге оказался во главе «Фракции Красной армии» — организации, ставившей целью совершить мировую революцию. В 1970 году специальная группа этой организации «Йодо-го» осуществила «классический» теракт, захватив самолёт компании «ДжиАл».

В 1971 году «Фракция Красной армии» влилась в «Объединённую Красную армию», которая фактически была партизанской организацией. В феврале 1972 года у неё произошло серьёзное столкновение с полицией с преследованиями, погонями и длительной обороной в одном из горных отелей. Из уцелевших в том противостоянии членов «Объединённой Красной армии» была сформирована «Красная армия Японии», во главе которой стояла бывшая танцовщица Фисако Сигэнобу. Её прозвали «Красной королевой», она сотрудничала со знаменитым террористом Карлосом Шакалом и другими известными радикальными деятелями.

Главной целью «Красной армии Японии» также была мировая революция, для осуществления которой необходимо было создать аналогичные Красные армии в разных странах и впоследствии объединить их. Частью борьбы организации стал теракт, организованный в аэропорту Израиля.

Единственным выжившим в том теракте членом «Красной армии Японии» был Кодзо Окамото. Он пришёл к левым взглядам вслед за своим братом Такеши, который, кстати, принимал участие в другой громкой акции — угоне самолёта. Кодзо Окамото был на подготовке в специальном лагере в Ливане, после чего вошёл в состав террористической группы из трёх человек вместе с Такэси Окудайра и Ясуюки Ясуда. Организатором теракта стала Организация освобождения Палестины.

В мае 1972 года все члены группы с поддельными паспортами вылетели в Европу: сначала в Париж, а потом в Рим. Там они находились до тех пор, пока в какой-то из дней не получили оружие (автоматы Калашникова и гранаты) и инструкции. Им предстояло вылететь по маршруту Рим — Токио с пересадкой в Израиле.

Троица японских студентов сдала багаж и прошла паспортный контроль без проблем. Всё оружие находилось в чемоданах, досмотр которых в то время не проводился. Паспорта молодых людей были поддельными, но и их внимательно никто не смотрел — к японцам в Европе относились снисходительно. Так что Окамото, Окудайра и Ясуда долетели до Израиля без всяких препятствий. В аэропорту Лод (сейчас — аэропорт имени Бен-Гуриона) они получили багаж, достали оружие и начали стрельбу. Всего за несколько минут было убито 26 человек, примерно половину из которых составили паломники из Пуэрто-Рико. Ранено было 78 человек. Двое террористов погибли на месте, а Окамото захватила полиция.

Стремясь получить смертный приговор, с самого начала Кодзо во всём признался, тем более что в ходе следствия ему пообещали дать возможность покончить с собой. Однако этого не произошло, и летом 1973 года он предстал перед судом. Окамото защищал известный адвокат Макс Крицман, который, наверное, впервые в своей практике столкнулся с полным нежеланием подзащитного сотрудничать. Он назначил юноше психиатрическую экспертизу, искал процессуальные нарушения, пытался доказать, что показания были даны под давлением. Ни один аргумент не сработал, и в итоге Окамото приговорили к пожизненному заключению.

Он провёл в тюрьме 13 лет, после чего его выпустили в рамках «сделки Джибриля», когда палестинцы обменяли трёх пленных израильских солдат на более чем 1100 заключённых. С тех пор Окамото живёт в Ливане, так как в Японии он приговорён к смертной казни.

«Красная армия Японии» была распущена в 2000 году, так и не дождавшись мировой революции.

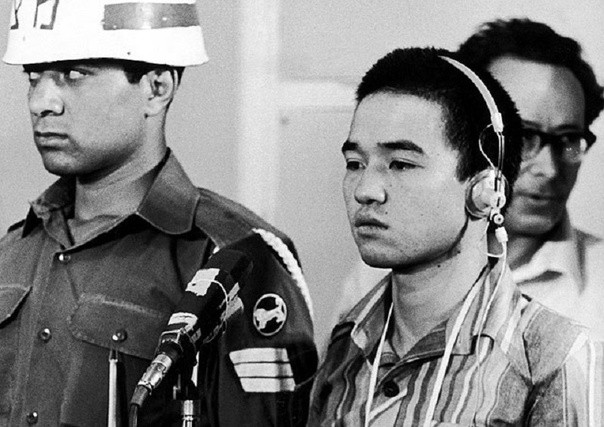

Суд над Кодзо Окамото.

Если сравнивать Японию с Европой с точки зрения терроризма, то Страну восходящего солнца можно назвать островком спокойствия. Конечно, там тоже были и свои «герои-одиночки», и свои террористические группы, но в сравнении со Старым Светом Япония до середины 20-го века была сравнительно тихой.

Некоторые исследователи полагают, что причины этого заложены в существовавшей на протяжении столетий форме правления, когда во главе государства номинально находился император, а фактически — сёгун, военачальник. Именно поэтому любые попытки выступления, мятежа, бунта, любой намёк на терроризм быстро подавлялись. С другой стороны, легендарная воинственность самураев находила выход в многочисленных междоусобных войнах, в единичных акциях просто не было необходимости.

Первым случаем террористического выступления в Японии считается восстание Осио Хэйхатиро. Он был самурайским чиновником в Осаке и в 1837 году поднял бунт против местной администрации, которая практически ничего не делала для борьбы с голодом. Осио подготовился: заранее создал боевой отряд, на собственные средства вооружил и обучил его, приобрёл несколько сотен мечей, ружья и даже пушку. В какой-то момент восставшие стали грабить богатых и раздавать запасы бедным. В итоге власти одержали верх, а Хэйхатиро покончил с собой, но его акция ускорила социальные реформы в Японии.

Уже это выступление, которое приравнивается историками к террористическому акту, отличается от террора в «европейском исполнении». В нём было некое рыцарство, стремление совершить благородный поступок, восстановить социальную справедливость. Такой «высокий стиль» вообще был свойствен японским террористам. Например, в 1910 году полиция раскрыла заговор против императора, было арестовано 25 человек и казнено 12 (так называемый «инцидент Тайгяку»). Интересны были мотивы бунтовщиков: они хотели разрушить миф о божественном происхождении императора и показать, что он такой же человек, как все.

В 1932 и 1936 годах в Японии произошло две попытки государственного переворота, обе совершили офицеры армии и флота. В 1932-м террористы убили премьер-министра, других представителей высшей администрации, но потом добровольно сдались в руки полиции. Когда обвиняемые предстали перед судом, в их защиту поступила петиция, под которой стояло 350 тыс. подписей… кровью. В 1936-м имел место так называемый «Бунт молодых офицеров», которые также хотели сместить премьер-министра и поставить на этот пост близкого им по взглядам генерала. Что самое удивительное, приказ о прекращении бунта отдал император, и восставшие подчинились.

И наконец, как теракт рассматривается самоубийство писателя Юкио Мисимы в 1970 году. Вместе с четырьмя помощниками он прибыл на базу сухопутных войск сил самообороны Итигая. Там они взяли командующего в заложники и обратились к солдатам с призывом совершить государственный переворот. Мисима всегда был сторонником традиционных японских ценностей и таким образом протестовал против усиливающегося американского влияния. Когда стало понятно, что поддержки со стороны военных не будет, Мисима покончил с собой традиционным способом сэппуку (харакири).

На этом фоне рыцарских и немного театральных выступлений террористическая группировка «Красная армия Японии» (Нихон сэкигун) выделялась своим традиционным характером. Члены этой организации действовали во вполне левом европейском духе.

В конце 1940-х годов в Японии возникла левая организация, которая активно выступала против распространения влияния США. Студенческая группа «Зенгакурен» (Zengakuren) организовывала многочисленные акции протеста, в 1968—1969 годах по японским университетам прокатилась целая их волна. Наиболее радикальное крыло «Зенгакурен» возглавлял Цунео Мори, который в итоге оказался во главе «Фракции Красной армии» — организации, ставившей целью совершить мировую революцию. В 1970 году специальная группа этой организации «Йодо-го» осуществила «классический» теракт, захватив самолёт компании «ДжиАл».

В 1971 году «Фракция Красной армии» влилась в «Объединённую Красную армию», которая фактически была партизанской организацией. В феврале 1972 года у неё произошло серьёзное столкновение с полицией с преследованиями, погонями и длительной обороной в одном из горных отелей. Из уцелевших в том противостоянии членов «Объединённой Красной армии» была сформирована «Красная армия Японии», во главе которой стояла бывшая танцовщица Фисако Сигэнобу. Её прозвали «Красной королевой», она сотрудничала со знаменитым террористом Карлосом Шакалом и другими известными радикальными деятелями.

Главной целью «Красной армии Японии» также была мировая революция, для осуществления которой необходимо было создать аналогичные Красные армии в разных странах и впоследствии объединить их. Частью борьбы организации стал теракт, организованный в аэропорту Израиля.

Единственным выжившим в том теракте членом «Красной армии Японии» был Кодзо Окамото. Он пришёл к левым взглядам вслед за своим братом Такеши, который, кстати, принимал участие в другой громкой акции — угоне самолёта. Кодзо Окамото был на подготовке в специальном лагере в Ливане, после чего вошёл в состав террористической группы из трёх человек вместе с Такэси Окудайра и Ясуюки Ясуда. Организатором теракта стала Организация освобождения Палестины.

В мае 1972 года все члены группы с поддельными паспортами вылетели в Европу: сначала в Париж, а потом в Рим. Там они находились до тех пор, пока в какой-то из дней не получили оружие (автоматы Калашникова и гранаты) и инструкции. Им предстояло вылететь по маршруту Рим — Токио с пересадкой в Израиле.

Троица японских студентов сдала багаж и прошла паспортный контроль без проблем. Всё оружие находилось в чемоданах, досмотр которых в то время не проводился. Паспорта молодых людей были поддельными, но и их внимательно никто не смотрел — к японцам в Европе относились снисходительно. Так что Окамото, Окудайра и Ясуда долетели до Израиля без всяких препятствий. В аэропорту Лод (сейчас — аэропорт имени Бен-Гуриона) они получили багаж, достали оружие и начали стрельбу. Всего за несколько минут было убито 26 человек, примерно половину из которых составили паломники из Пуэрто-Рико. Ранено было 78 человек. Двое террористов погибли на месте, а Окамото захватила полиция.

Стремясь получить смертный приговор, с самого начала Кодзо во всём признался, тем более что в ходе следствия ему пообещали дать возможность покончить с собой. Однако этого не произошло, и летом 1973 года он предстал перед судом. Окамото защищал известный адвокат Макс Крицман, который, наверное, впервые в своей практике столкнулся с полным нежеланием подзащитного сотрудничать. Он назначил юноше психиатрическую экспертизу, искал процессуальные нарушения, пытался доказать, что показания были даны под давлением. Ни один аргумент не сработал, и в итоге Окамото приговорили к пожизненному заключению.

Он провёл в тюрьме 13 лет, после чего его выпустили в рамках «сделки Джибриля», когда палестинцы обменяли трёх пленных израильских солдат на более чем 1100 заключённых. С тех пор Окамото живёт в Ливане, так как в Японии он приговорён к смертной казни.

«Красная армия Японии» была распущена в 2000 году, так и не дождавшись мировой революции.

Суд над Кодзо Окамото.

Показать больше

2 годы назад

2 годы назад

2 годы назад

Если я сама тебе напишу ты обещаешь со мной пойти на встречу, пройти прогуляться или просто выпить кофе а там уже как получиться?

2 годы назад

2 годы назад

2 годы назад

Мужчина измеряет ширину бедер девушкам при выборе танцовщиц для нового бродвейского шоу. Нью-Йорк, 1938 г.

2 годы назад

Производство колбасы в Советской России было решено начать по нескольким причинам. Во-первых, нужно было накормить народ доступным высококалорийным белковым продуктом.

«Докторская», к примеру, была создана как диетический продукт для советских граждан, «имеющих подорванное здоровье, в результате Гражданской войны».

Во-вторых, колбаса позволяла советским служащим и рабочим, не тратить много времени на приготовление пищи, тогда же появился лозунг «Освободим женщин от домашнего рабства».

И в-третьих, расширение ассортимента продовольственных товаров, позволяло увеличить товарооборот и ускорить темпы развития мясо-молочного производства.

По итогам командировки в США и Европу, было принято решение заказать полноценный колбасный завод прямо в США, а вот рецепты колбасы разрабатывали технологи Советского Союза. Институтом мясомолочной промышленности был принят заказ на создание рецептур и ГОСТов для вареных и копченых колбас, и они надо сказать, справились с заданием на пять с плюсом.

К началу семидесятых. в советских магазинах ассортимент колбас был довольно широк, около 15 видов различной вареной колбасы, в зависимости от места производства и возможностей мясокомбинатов. Несколько видов сарделек и сосисок, ветчина и вареные окорока, сырокопченый свиной балык, корейка и грудинка, как варено-копченые, так и сырокопченые, шпик(сало) копченое и соленое, ливерные колбасы и запеченные паштеты.

Широкий ассортимент варено-копченых колбас, сырокопченые, порядка десяти наименований, и конечно импортные сырокопченые колбасы из Венгрии и Румынии. Известная многим острая колбаса с красной паприкой «Дюлай» и конечно «Салями». Позднее, в восьмидесятые, появился финский «Сервелат» и испанская сырокопченая «Ломо» .

Увы, чем ближе был распад Союза, тем больше для производства колбасы использовали мясо более низкой категории, хрящи и шкурки, но вот опилки и туалетную бумагу, нет, такого точно не было, это городские легенды позднего Союза .

Нужно сказать, что снабжение колбасными изделиями, да и не только, было неравномерным. В крупных городах обеспечение продовольственными товарами было в несколько порядков выше, чем на периферии. Существовали привилегированные зоны, они назывались «особыми и «первыми», а вот «вторые» и «третьи» снабжались по остаточному принципу.

Начиная с середины семидесятых, появляется такое понятие как колбасные поезда и электрички, существовала даже такая ироничная загадка: «Что это такое - длинное, зеленое и пахнет колбасой?»

И если поначалу, в ранние семидесятые, в город ехали за чем то «вкусненьким», то к концу восьмидесятых крупные города осаждал профессиональный продовольственный "десант", люди закупались серьезно, на месяц, и все увозили к себе на периферию, вот такой был жесткий перекос.Среди таких ездоков из союзных республиках было множество спекулянтов , которые закупались в таких объёмах , что жителей некоторых городов месяцами не видели колбасной продукции, которая производилась на соседней от них улице .

Колбаса к началу девяностых потеряла в своем качестве довольно много, особенно когда возник тотальный дефицит, и колбасные изделия стали продавать по карточкам и визиткам.

Нежный вкус «Докторской», или брутальный чесночный аромат «Домашней», аппетитные подкопченные сосиски «Любительские» и конечно обожаемая мной «Одесская», а салями или сервелат, конечно есть что вспомнить.

«Докторская», к примеру, была создана как диетический продукт для советских граждан, «имеющих подорванное здоровье, в результате Гражданской войны».

Во-вторых, колбаса позволяла советским служащим и рабочим, не тратить много времени на приготовление пищи, тогда же появился лозунг «Освободим женщин от домашнего рабства».

И в-третьих, расширение ассортимента продовольственных товаров, позволяло увеличить товарооборот и ускорить темпы развития мясо-молочного производства.

По итогам командировки в США и Европу, было принято решение заказать полноценный колбасный завод прямо в США, а вот рецепты колбасы разрабатывали технологи Советского Союза. Институтом мясомолочной промышленности был принят заказ на создание рецептур и ГОСТов для вареных и копченых колбас, и они надо сказать, справились с заданием на пять с плюсом.

К началу семидесятых. в советских магазинах ассортимент колбас был довольно широк, около 15 видов различной вареной колбасы, в зависимости от места производства и возможностей мясокомбинатов. Несколько видов сарделек и сосисок, ветчина и вареные окорока, сырокопченый свиной балык, корейка и грудинка, как варено-копченые, так и сырокопченые, шпик(сало) копченое и соленое, ливерные колбасы и запеченные паштеты.

Широкий ассортимент варено-копченых колбас, сырокопченые, порядка десяти наименований, и конечно импортные сырокопченые колбасы из Венгрии и Румынии. Известная многим острая колбаса с красной паприкой «Дюлай» и конечно «Салями». Позднее, в восьмидесятые, появился финский «Сервелат» и испанская сырокопченая «Ломо» .

Увы, чем ближе был распад Союза, тем больше для производства колбасы использовали мясо более низкой категории, хрящи и шкурки, но вот опилки и туалетную бумагу, нет, такого точно не было, это городские легенды позднего Союза .

Нужно сказать, что снабжение колбасными изделиями, да и не только, было неравномерным. В крупных городах обеспечение продовольственными товарами было в несколько порядков выше, чем на периферии. Существовали привилегированные зоны, они назывались «особыми и «первыми», а вот «вторые» и «третьи» снабжались по остаточному принципу.

Начиная с середины семидесятых, появляется такое понятие как колбасные поезда и электрички, существовала даже такая ироничная загадка: «Что это такое - длинное, зеленое и пахнет колбасой?»

И если поначалу, в ранние семидесятые, в город ехали за чем то «вкусненьким», то к концу восьмидесятых крупные города осаждал профессиональный продовольственный "десант", люди закупались серьезно, на месяц, и все увозили к себе на периферию, вот такой был жесткий перекос.Среди таких ездоков из союзных республиках было множество спекулянтов , которые закупались в таких объёмах , что жителей некоторых городов месяцами не видели колбасной продукции, которая производилась на соседней от них улице .

Колбаса к началу девяностых потеряла в своем качестве довольно много, особенно когда возник тотальный дефицит, и колбасные изделия стали продавать по карточкам и визиткам.

Нежный вкус «Докторской», или брутальный чесночный аромат «Домашней», аппетитные подкопченные сосиски «Любительские» и конечно обожаемая мной «Одесская», а салями или сервелат, конечно есть что вспомнить.

Показать больше

При финансовой поддержке

Memes Admin

4 мс. назад